La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2) vous propose ce regard d’Adélie Pomade, Maître de Conférence à l’Université de Bretagne Occidentale, sur la conceptualisation des Communs en Droit.

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

RO16 : Repenser l’approche des Communs

en droit, un défi juridique ?

Adélie Pomade,

Maître de Conférence (HDR) à l’Université de Bretagne occidentale

Article édité par Anne Teyssèdre

——-

Mots clés : Communs, Commoning, Droit, projet de société, générativité, normativités, concertation, action collective

——–

-

- Résumé

- Les Communs en droit : entre absence de définition officielle et catégorisation

- Community land trust : une approche véritablement renouvelée des Communs ?

- Repenser les Communs comme un « genre d’agir » et non un « avoir »

- Le droit des peuples autochtones, exemple de la nécessité de repenser l’approche juridique des Communs

- Repenser le droit au plus près des réalités sociétales : l’exemple du gradient de juridicité

- Le gradient de juridicité, un outil possible d’appréhension des Communs

- Conclusion

- Glossaire

- Remerciements

- Bibliographie

- Pour aller plus loin, regards connexes

- Forum de discussion sur ces deux regards

——

Résumé

Les Communs retiennent l’attention de nombreux champs disciplinaires, de l’éducation aux sciences de la communication et de l’information en passant par l’écologie humaine. En droit, une double question se pose sur cette notion. D’une part, celle de sa définition, et d’autre part, celle de sa catégorisation. Si la première ne trouve pas exactement de réponse, la seconde propose de rattacher les Communs aux res communes rencontrées en droit des biens, ou encore de les envisager en regard de la notion de propriété. Cependant, ces rapprochements semblent creuser un écart entre la réalité sociétale et le droit. Faudrait-il alors envisager de repenser la manière dont la discipline juridique peut appréhender les Communs ? Rejoignant un courant doctrinal émergent, qui suggère de reconsidérer l’approche juridique des Communs, nous proposerons dans ce Regard une voie d’évolution possible. Cette piste renverrait à une approche fondée sur un droit casuistique, adapté aux réalités de terrain, et mettant en avant l’idée d’un gradient de juridicité.

Les Communs en droit : entre absence de définition officielle et catégorisation

Les Communs font l’objet d’une littérature florissante dans un ensemble de champs disciplinaires (Théobal 1997 ; Bourcier 2013) et sont abordés sous l’angle de « choses » pouvant être matérielles (e.g. une forêt, le sol, un paysage), éventuellement diffuses (e.g. l’air, l’océan, …), ou immatérielles (i.e. des informations, des idées, …) (Vanuxem 2013). En droit, des questionnements s’élèvent quant à leur définition et sur le régime juridique qu’il convient de leur appliquer.

Souvent, le terme est employé comme adjectif pour caractériser une ou plusieurs choses. Ainsi, dans de nombreux textes juridiques, on rencontre le « bien commun », les « biens communs », ou encore le « patrimoine commun de l’Humanité ». Malgré cela, les auteurs reconnaissent volontiers qu’il n’existe pas de définition officielle des Communs en droit (Misonne 2018 ; Makowiak & Jolivet 2017). Présumés inépuisables, ils seraient gratuits et leur accès par tous serait nécessaire. Il s’agirait de l’eau, de la lumière, de la mer, des paysages, de l’air, voire de l’Antarctique, de la lune, des grands fonds marins, du génome humain, voire encore du Taj Mahal, du Machu Pichu ou d’Angkor, envisagés comme patrimoine culturel de l’Humanité (Gutwirth 2018).

En Italie, la Commission Rodotà, dans un rapport rendu en 2010 sur la modification du Code civil en matière de biens publics, avait proposé une juridicisation de la notion de « biens communs ». Elle suggérait de les définir à partir de leur appartenance collective, tout en les soustrayant à la logique du marché et de la concurrence en ce qu’ils concernent les biens matériels et immatériels indispensables à l’effectivité des droits fondamentaux et au libre développement de la personnalité (Rodotà (trad.) 2016). Ils devaient être conservés dans l’intérêt des générations futures.

Cette proposition n’a pas donné lieu à une définition juridique, mais à des tentatives d’intégration de la notion de Communs en droit comme par exemple un rapprochement avec les res communes (choses communes) contenues à l’article 714 du Code civil. Selon cet article, les res communes sont « des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir» (Camproux Duffrene 2018). Cela permet notamment de considérer que la chose commune ne fait pas l’objet d’une propriété, individuelle ou collective, mais qu’elle peut être l’objet d’un usage commun, en contrepartie d’une obligation de la conserver.

Le Community land trust : une approche véritablement renouvelée des Communs ?

Le droit belge n’a pas procédé à une catégorisation juridique de la notion, mais a tenté de faire évoluer l’approche juridique des Communs en s’inspirant du Community Land trust rencontré aux Etats-Unis (Bernard et al. 2010). Ainsi, le Code bruxellois du logement a introduit un mécanisme original prévoyant la possibilité d’acquérir un logement à bas coût, pour une durée limitée dans le temps, l’accession à la propriété ne valant que pour le bâti et non pour le sol sur lequel le logement est construit. L’objectif est de protéger le sol et le sous-sol contre toute appropriation individuelle.

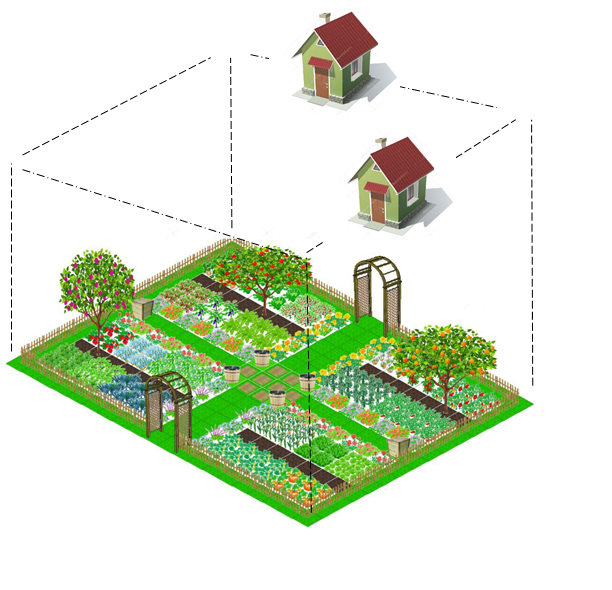

Fig.1 : Dissociation du bâti et du sol dans le Land trust. Source : Adélie Pomade, 2019.

Dans ce cadre, le droit de propriété concédé à l’acquéreur du logement est un droit réel démembré, c’est-à-dire qu’il ne porte que sur le bâti et non sur le sol et le sous-sol. Ces derniers appartiennent au Community land trust. Historiquement, le Community land trust est une organisation non-marchande possédant, développant et gérant des propriétés au profit des membres de la collectivité locale et avec son concours (Bernard 2018). L’organisation acquiert des terrains et des biens immobiliers afin de les garder durablement en propriété dans le même temps qu’elle en fait profiter des particuliers. Le propriétaire n’est pas l’Etat mais une association de droit privé subventionnée par les autorités.

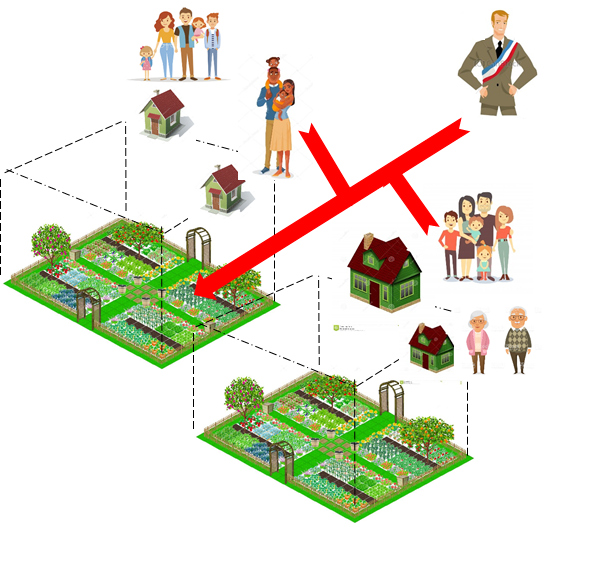

Tout comme aux Etats-Unis, l’élément consubstantiel du Community land trust est la gestion collégiale tripartite qu’il implique. Le mécanisme est basé sur une idée de sanctuarisation de la terre et fondé sur une gestion participative (Timmermans 2016). Cela suppose que les résidents, les riverains et les pouvoirs publics prennent des décisions relatives à la gestion du sol de manière égalitaire. L’originalité du mécanisme réside, sous cet aspect, dans l’inclusion des riverains qui bien que ne résidant pas in situ vont pouvoir s’exprimer dans le cadre de la gestion d’espaces à proximité de leur lieu de résidence.

Fig.2 : Gestion collective tripartite du Community land trust, selon le droit belge.

Source : Adélie Pomade, 2019.

Ce mécanisme présente des avantages et des inconvénients, du point de vue de l’approche juridique qu’il attribue aux Communs. L’inconvénient majeur est d’envisager les Communs en regard de la notion de propriété car ils sont finalement considérés au prisme du démembrement du droit de propriété. La notion de Communs est rapprochée des catégories et régimes juridiques préexistants, et son éventuelle singularité n’est pas traduite en droit. En outre, si l’on s’en réfère au positionnement d’Etienne Leroy, la question n’est pas de rechercher « Qui est le propriétaire (de quoi) ? » mais « Qui peut faire quoi, avec qui, sous quelles contraintes et opportunités ? » (Leroy 2016). En cela, les Communs remettraient précisément en cause, selon lui, « notre rapport addictif à la propriété ».

En revanche, l’avantage principal de l’approche proposée par le code bruxellois du logement est d’envisager une gestion collective de « l’espace commun ». Au contraire du droit français, il ne s’agit pas d’envisager les Communs au travers d’un « usage ». Les Communs ne sont pas tout à fait considérés comme une « chose » dont on « use » mais comme « un espace, un lieu » que l’on « gère ensemble ». La nuance est importante car cela questionne le statut même des Communs, c’est-à-dire la manière dont le droit les appréhende. Ce débat n’est pas si éloigné de celui relatif à la personnalité juridique de la nature (voir les Regards RO12 et RO13) car il renvoie à l’appréhension, en droit, des éléments de la nature.

Repenser les Communs comme un « genre d’agir »

et non un « avoir »

Plusieurs auteurs proposent de reconsidérer les Communs en profondeur et dégagent pour cela des caractéristiques et des lignes de force. Pour certains, les Communs révèlent des constantes entrelacées. La première est « un souci de l’accès et, par extension, du partage de l’usage », la deuxième est « l’existence d’une communauté engagée » et la troisième est « la revendication d’un projet » tendant à « faire mieux » et à être réalisé (Misonne et al 2018).

Pour David Bollier (2013), les Communs sont des ressources ajoutées à une communauté définie et des protocoles, valeurs et normes inventés pas cette communauté pour les gérer. Serge Gutwirth quant à lui souligne l’assimilation des Communs à des dynamiques collectives, créatives et concrètes propres au commoning (Gutwirth, 2018). Selon l’auteur, le commoning* renvoie à « des pratiques qui rassemblent et articulent (i) un groupe de personnes (ii) qui s’auto-organisent et se donnent leurs règles propres de fonctionnement, de résolution de conflits et d’ouverture, (iii) autour d’une ressource qui les concerne et responsabilise collectivement, (iv) et y poursuivent des activités caractérisées par leur générativité* (plutôt que par l’extraction) ».

Les Communs renvoient donc à un ensemble complexe de rapports communautaires, de catégories d’objets et de fonctions, ou encore à un ensemble de règles de gestion assurant à la fois les conditions d’accès et les modes de gouvernance, c’est-à-dire à un « genre d’agir »*. Dans ce sens, les communs ne se rapportent plus à des biens, mais à un « faire commun » (Leroy 2016) traduit par « commoning » (Gutwirth 2018). L’idéal est alors de réunir des conditions pour une « bonne vie » selon les critères locaux -et non de produire et d’assurer un maximum de rentabilité- et d’agir collectivement en conséquence. L’enjeu devient les relations interpersonnelles entre les êtres humains concernés et leur relation à la nature.

La mise en exergue d’un « genre d’agir »* collectif, dans un objectif commun de vie bonne, distingue singulièrement les Communs des res communes, ces dernières renvoyant à une reconnaissance, en droit, d’un « bien ». Elle les distingue également du Community land trust puisque ce genre d’agir ne fait pas référence à un espace dont la propriété a été démembrée, mais à la concrétisation, par l’intermédiaire d’une communauté de personnes, d’une pensée collective abstraite tendant vers une idée d’amélioration. Ce n’est pas l’action collective qui est particulièrement ici visée, mais la dimension générative et mobilisatrice de cette action portée par une communauté. Par l’usage de ses savoirs et de ses règles, cette communauté va pouvoir induire des résultats, parfois inédits, a priori plus satisfaisants et efficaces que ceux résultant d’une intervention étatique imposant une règle de droit (Gutwirth 2018).

Le droit des peuples autochtones, exemple de la nécessité de repenser l’approche juridique des Communs

C’est en s’intéressant au droit des peuples autochtones que l’on peut prendre la mesure des implications juridiques d’une appréhension nouvelle des commons*. Pendant des siècles, les premières nations d’Amérique du Nord ont défendu un ordre juridique propre et souvent dissonant de l’ordre étatique (Pratt 2002). Leurs rapports aux territoires, à la tradition, à l’ancestralité et aux croyances, rendent compte d’une prise en considération des éléments de la nature dans un sens proche des commons* car en adéquation avec le genre d’agir*.

D’après les récits et rapports des ethnologues/anthropologues, les communautés autochtones ne se considèrent pas, en principe, comme possesseurs des sites ou écosystèmes qu’elles occupent et dont elles partagent les ressources, ce qui permet d’écarter d’emblée toute notion de propriété commune. Par ailleurs, elles entretiennent avec la nature des liens de réciprocité, d’interdépendance et d’égalité. Le mode de vie autochtone est alors en phase avec la préservation de la diversité biologique locale et des savoirs ancestraux.

Certains instruments juridiques régionaux ou internationaux, comme la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail relative aux Peuples Indigènes et Tribaux de 1989, ou encore la Déclaration de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones de 2007, mettent en exergue cette relation. Cependant, cette simple reconnaissance du lien ténu entre communautés locales et biodiversité ne signifie pas pour autant que le droit consacre le principe d’une gestion par une communauté dans le cadre d’un projet commun.

Fig. 3 : Peinture sur le bateau Jambu, appartenant à un pêcheur d’une communauté locale de la région de Pará (Brésil). Elle représente le lien entre la mer, la terre et la biodiversité que doivent respecter les pêcheurs à bord du bateau. Source : Adélie Pomade, 2017.

Une consécration juridique de ce mode de gestion supposerait de « reconnaître et favoriser la générativité* propre à chaque commons* », c’est-à-dire l’émergence d’un droit local « en situation », avec sa propre territorialité ou spatialité (Gutwirth 2018). Cette conception renvoie en certains points à celle d’Edgar Morin rappelant que le « tout » est irréductible à la somme des parties (Morin 2014). Or, dans la pratique du droit occidental, les juristes tout comme les juges n’atteignent pas ce niveau de transcendance. Ils se tournent vers les règles générales préexistantes leur permettant de catégoriser les « choses » qu’ils ont à prendre en considération. La réalité est donc envisagée au prisme de catégories juridiques préexistantes, ce qui réduit le champ des possibles et l’expression de la complexité et de la diversité. Admettre la générativité* conduirait à accepter une démarche ancrée dans une localité spécifique et territorialisée, avec ses contraintes, besoins et idées, créativités et dynamiques différentes (Gutwirth 2018) qui serait inclassable dans des catégories juridiques.

Est-il possible de dépasser cette difficulté (et incapacité ?) du droit à saisir sous cet angle les commons*, et avec eux tout un modèle d’action, de gestion… et de société ? Est-il possible de rétablir l’équilibre entre droit et société, et de combler le décalage qui semble se creuser et s’accentuer ? Cela implique pour le droit d’être repensé, dans ses instruments et dans sa manière de concevoir les réalités sociétales. Suivant l’invitation selon laquelle « la question de la résurgence [des Communs] s’adresse à l’imagination des juristes » (Gutwirth 2018), nous nous aventurons à formuler une proposition.

Repenser le droit au plus près des réalités sociétales : l’exemple du gradient de juridicité

Partageant les positionnements doctrinaux selon lesquels le droit doit rattraper un retard (Gutwirth, 2018) et doit accepter un bousculement de ses fondamentaux, telles les notions de propriété et de responsabilité (Misonne et al., 2018), nous y joignons notre perspective d’un droit plus casuistique*, adapté aux réalités locales, et d’intervention graduée.

Envisager un droit casuistique*, pour la gestion des communs, rejoint l’idée de générativité et suppose pour les juristes de relever un défi. Il s’agirait de répondre à des demandes précises et à des besoins déterminés, par des instruments et normativités (juridiques) qui « intriquent des pratiques, des sensibilités, des modes de coopération, des ressources, des coutumes, en interdépendance étroite » (Gutwirth 2018). Ainsi, envisager un droit casuistique impliquerait par exemple de revisiter l’action de l’autorité publique locale. Cela supposerait d’une part, de ne plus faire de cette autorité habilitée un exécutant de l’autorité régulatrice nationale mais un co-constructeur de solutions juridiques efficaces et effectives (Pomade 2019a). Cela supposerait d’autre part, de ne plus faire de l’autorité publique locale un régulateur de comportements et de pratiques humaines à l’échelle locale, mais un conciliateur de pratiques, d’intérêts et d’ambitions.

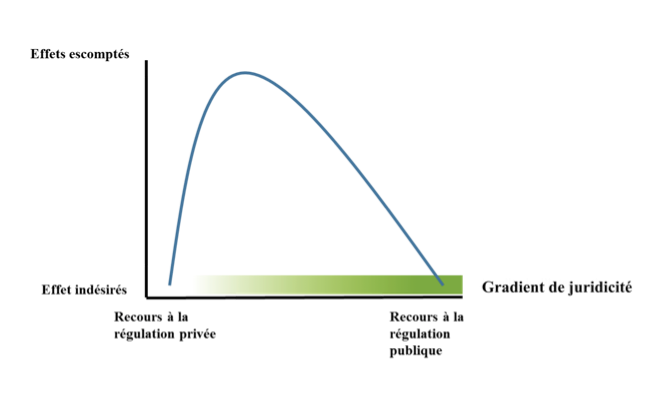

La conceptualisation d’un gradient de juridicité (Pomade 2015), s’inscrivant dans le courant américain qui recommande l’adaptabilité du droit (Arnold & Guderson, 2014), vise ces perspectives. Ce gradient pose la question de savoir quelle part doivent respectivement tenir la réglementation imposée produite par l’autorité publique (que nous appellerons régulation publique, i.e. les législations et règlementations) et la norme négociée établie par les acteurs privés locaux (que nous appellerons régulation privée, i.e. les conventions, incitations économiques d’entreprises locales, …) pour mener efficacement un projet commun dans un contexte donné (préservation efficace de la biodiversité locale…). L’objectif est de panacher les deux types de régulations, de manière équilibrée, pour que leur action conjointe produise les effets escomptés, au plus près des besoins sociétaux exprimés.

Fig. 4 : Gradient d’intervention entre régulation publique et privée.

Source : Adélie Pomade, 2015.

Cette idée d’intervention équilibrée de l’autorité publique et des acteurs privés permet d’éviter les effets pervers d’une prédominance de l’une ou des autres. D’un côté, en promouvant une intervention modérée de la régulation publique, le risque de rejet de la norme par les destinataires est réduit. Le simple fait d’accepter de limiter l’intrusion de l’autorité publique dans la régulation sociétale constitue un élément psychologique pouvant favoriser son adhésion (Roger 2009). Le gradient de juridicité se rapproche ainsi de la doctrine coasienne privilégiant la négociation entre les acteurs concernés dans une logique de gagnant-gagnant en lieu et place de l’intervention d’un tiers, l’Etat notamment, afin de résoudre les conflits (Coase 1960). D’un autre côté, en laissant une place suffisante aux acteurs sociétaux locaux pour faire valoir leur « droit à intervenir » dans la régulation d’une situation, le gradient favorise l’application de la normativité co-construite et par-là même, son efficacité.

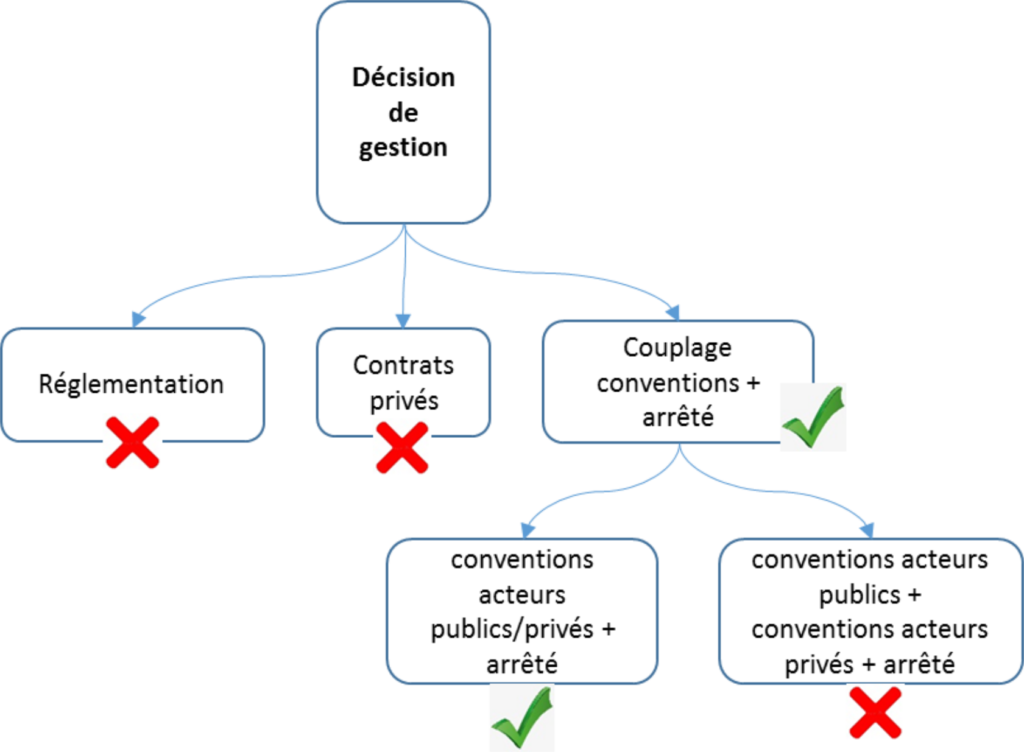

En pratique, le gradient de juridicité n’est pas un outil dont l’application permet d’obtenir des solutions clefs en main (Pomade 2019b). C’est un outil qui peut être mis en œuvre à l’échelle locale pour éclairer les meilleures options normatives possibles dans un contexte donné. En cela, ce gradient ne doit pas être confondu avec la formulation de décisions de gestion. L’objectif n’est pas de déterminer les meilleures options de gestion possible, mais de savoir quelles normativités (régulations publiques, privées, voire par extension quelles régulations sociétales et économiques) doivent être préférentiellement mobilisées, et de quelle manière, pour atteindre un objectif ou projet collectif issu d’une décision de gestion.

Fig. 5 : Exemple d’aboutissement de l’application du gradient de juridicité. Source : Adélie Pomade, 2018.

Le gradient de juridicité, un outil possible d’appréhension des Communs

Dans ce contexte, le gradient de juridicité présente-t-il des caractéristiques susceptibles de saisir et d’appréhender les commons* en droit ? Reprenons les constantes enchevêtrées propres aux commons* et évoquées précédemment, à savoir : (i) « un souci de l’accès et, par extension, du partage de l’usage », (ii) « l’existence d’une communauté », et (iii) « la revendication d’un projet – souvent dans le sens d’un « faire mieux » – et de la possibilité de sa réalisation » (Misonne et al. 2018). Rappelons ensuite que la particularité de cette approche est d’envisager une « dimension générative* et mobilisatrice de cette action, dont l’une des caractéristiques est d’être portée par une communauté […] qui, par ses savoirs et par les règles qu’elle se fixe, est susceptible d’induire d’autres résultats […] plus convaincants du point de vue de l’intérêt poursuivi ou de la préoccupation énoncée, que ce qui aurait résulté de l’intervention du seul Etat ou du seul marché ». L’accent est ici clairement placé sur l’action, ou genre d’agir, et non pas sur l’avoir.

L’approche des communs par le gradient de juridicité semble répondre aux trois constantes posées. Tout d’abord, concernant l’accès, le partage et l’usage, les problématiques desquelles a résulté la conceptualisation du gradient de juridicité concernaient notamment la préservation ou gestion durable de deux types de ressources d’usage collectif : (i) préservation de sources d’eau potable, afin que l’activité agricole alentour ne porte pas atteinte à l’entreprise exploitante, ou encore (ii) gestion durable de sols agricoles, afin qu’ils produisent sur le long terme les ressources nécessaires aux communautés locales (Pomade, Born 2015).

Fig.6 : Couverture de la Charte pêcheurs partenaires du Parc Naturel Marin d’Iroise. Charte signée en 2017, entre le Parc et 12 pêcheurs partenaires, afin de préserver la ressource par l’exercice de leur activité. Source : Parc Naturel Marin d’Iroise.

Par ailleurs, le cas d’étude qui a permis de tester le gradient et d’en souligner les potentialités portait sur la soutenabilité des activités de pêche dans un Parc naturel marin (le PNM d’Iroise, Finistère), afin de préserver les ressources tout en permettant aux pêcheurs de pérenniser leur activité (Pomade 2019a). Le point commun entre ces questionnements porte bien sur des notions d’accès, de partage et d’usage appliquées à des forêts, sols, eau, diversité biologique en résultant, ressources halieutiques et leurs écosystèmes. La problématique globale prenait place sur un souci de modalités d’accès, d’usage et de partage et non sur un droit d’accès, d’usage et de partage.

Ensuite, concernant l’existence d’une communauté, les contextes des cas étudiés ne rendaient pas compte d’une approche individualisée, mais d’une approche collective. Une brève parenthèse doit être ouverte afin de préciser la notion de communauté appliquée aux Communs. Les auteurs lui attribuent plusieurs caractères. D’abord, il s’agirait d’un groupe de personnes (Misonne, 2018) aussi appelées partenaires (Gutwirth 2018) qui seraient interdépendantes au double sens positif et négatif du terme, c’est-à-dire comptant les unes sur les autres mais également soumises au risque les unes des autres. Ensuite, la pérennité de la communauté ne relèverait pas d’une responsabilité individuelle mais serait conduite par l’entrelacs de relations d’interdépendance. Enfin, la dimension contextuelle (environnement physique localisé) dans laquelle interagit et communique cet ensemble de partenaires les confronterait à un ensemble de situations sur le long terme, leur permettant ainsi de mettre en place des modèles de réciprocité pour résoudre leurs problèmes de ressources communes (Ostrom 2010).

L’un des cas d’espèce qui s’est vu appliquer le gradient concernait un ensemble de pêcheurs et de gestionnaires qui évoluaient au sein d’un Parc naturel ou en assuraient sa gestion depuis des années. Le groupe avait établi un dialogue continu afin de réguler l’accès à la ressource halieutique pour en préserver le renouvellement et la protection, tout en assurant un rendement raisonnable pour assurer la survie économique des acteurs professionnels (Pomade 2017). Les éléments requis sont donc présents : une interdépendance au sens positif et négatif d’un groupe d’acteurs, un environnement localisé, et un souci de s’organiser collectivement pour limiter les préjudices.

Enfin, relativement à la revendication d’un projet et la possibilité de sa réalisation, l’application du gradient de juridicité montre clairement la recherche de solutions collectives pour palier une ineffectivité et une inefficacité des mécanismes mis en place, ou pour chercher à les améliorer. Dans le cas du Parc naturel marin, les initiatives mises en place ne provenaient pas d’un acteur institutionnel ou économique isolé, mais étaient construites par un consortium d’acteurs diversifiés (pêcheurs, gestionnaires…) et mises en œuvre en mobilisant un ensemble de normativités (régulations privées, économiques, publiques).

Ensuite, concernant l’existence d’une communauté, les contextes des cas étudiés ne rendaient pas compte d’une approche individualisée, mais d’une approche collective. Une brève parenthèse doit être ouverte afin de préciser la notion de communauté appliquée aux Communs. Les auteurs lui attribuent plusieurs caractères. D’abord, il s’agirait d’un groupe de personnes (Misonne, 2018) aussi appelées partenaires (Gutwirth 2018) qui seraient interdépendantes au double sens positif et négatif du terme, c’est-à-dire comptant les unes sur les autres mais également soumises au risque les unes des autres. Ensuite, la pérennité de la communauté ne relèverait pas d’une responsabilité individuelle mais serait conduite par l’entrelacs de relations d’interdépendance. Enfin, la dimension contextuelle (environnement physique localisé) dans laquelle interagit et communique cet ensemble de partenaires les confronterait à un ensemble de situations sur le long terme, leur permettant ainsi de mettre en place des modèles de réciprocité pour résoudre leurs problèmes de ressources communes (Ostrom 2010).

L’un des cas d’espèce qui s’est vu appliquer le gradient concernait un ensemble de pêcheurs et de gestionnaires qui évoluaient au sein d’un Parc naturel ou en assuraient sa gestion depuis des années. Le groupe avait établi un dialogue continu afin de réguler l’accès à la ressource halieutique pour en préserver le renouvellement et la protection, tout en assurant un rendement raisonnable pour assurer la survie économique des acteurs professionnels (Pomade 2017). Les éléments requis sont donc présents : une interdépendance au sens positif et négatif d’un groupe d’acteurs, un environnement localisé, et un souci de s’organiser collectivement pour limiter les préjudices.

Enfin, relativement à la revendication d’un projet et la possibilité de sa réalisation, l’application du gradient de juridicité montre clairement la recherche de solutions collectives pour palier une ineffectivité et une inefficacité des mécanismes mis en place, ou pour chercher à les améliorer. Dans le cas du Parc naturel marin, les initiatives mises en place ne provenaient pas d’un acteur institutionnel ou économique isolé, mais étaient construites par un consortium d’acteurs diversifiés (pêcheurs, gestionnaires…) et mises en œuvre en mobilisant un ensemble de normativités (régulations privées, économiques, publiques).

Conclusion

L’idéologie que l’on peut rattacher aux Communs questionne profondément la communauté juridique. Oscillant entre propriété, projet collectif, intérêt général, voire transcendantal, les Communs constituent un challenge à la fois pour le juriste et pour le droit ; ils défient le premier de faire preuve d’audace pour repenser le second et en déplacer les lignes. Un courant doctrinal émergent propose des pistes en ce sens, et le gradient de juridicité pourrait-être l’une d’entre elles. En visant précisément à pallier une intervention trop prégnante des acteurs publics par un processus de co-construction de la normativité applicable, il semble répondre à la particularité de cette approche du commoning qui met en avant l’action de la communauté et non celle d’un acteur unique que serait par exemple l’Etat (Gutwirth, Stengers 2016). Celui-ci, à l’échelon local, devient dans ce cadre un acteur qui assiste et soutient (Weston, Bollier 2013).

Glossaire :

Commoning : Renvoi au « faire commun », c’est-à-dire à l’action collective – envisagée sous l’angle d’une gestion collective – autour des communs. Cela renvoie à la démonstration d’Ostrom selon laquelle des personnes confrontées à des situations réelles d’usage de ressources communes peuvent très bien et très efficacement répondre aux défis posés par la situation, et ce, en se passant tant de l’État que du marché (Ostrom 2010).

Commons : Le commons n’est pas défini à partir de la nature d’une chose (e.g. nature d’un bien, d’une ressource identifiée), mais il est caractérisé par une manière de faire : le commoning. Le commons se défini par le processus (commoning) dans lequel il s’inscrit et sur lequel une action collective s’applique (voir : Gutwirth 2010).

Droit casuistique : Renvoie à un droit qui serait pensé, envisagé et construit, par des acteurs locaux concernés (acteurs privés, publics, sociaux…), au regard des besoins et contextes locaux, et en tenant compte des conceptions et perceptions particulières, collectives et individuelles, de l’écosystème local, ces conceptions pouvant différer d’un territoire à l’autre.

Générativité : La générativité renvoie à un couplage dynamique entre plusieurs processus faisant émerger des propriétés nouvelles irréductibles à celles de chacun des processus qui y participent (Gutwirth 2010).

Genre d’agir : Renvoie à une manière de faire, à la manière dont les commons sont saisis par les personnes concernées. Le « genre d’agir » doit être mis en perspective avec le commoning (Gutwirth 2010).

Remerciements

Je remercie le SERES (Université Catholique de Louvain) pour son accueil et association au projet de recherche Invaluable: Valuation, Markets and Policies for Biodiversity and Ecosystem Services, (BiodivERSa – Horizon 2020 ERA-NET COFUND) – 2014-2016, ainsi que l’Université Rennes 1 pour l’obtention du financement Défi UR1 2017 afin de mener le projet de recherche La régulation des pratiques au sein du Parc Naturel Marin d’Iroise : quelles interventions juridiques pour maintenir les services écosystémiques et préserver la biodiversité ? La rencontre des résultats obtenus a donné lieu à la réalisation de cette étude.

Je souhaite également remercier Anne Teyssèdre pour ses relectures de ce Regard.

Bibliographie

Arnold A. & Guderson L., 2014. Adaptive Law and Resilience, Environmental Law Reporter, vol. 43, p. 10426-10443.

Bernard N., 2018. Le community land trust comme nouveau paradigme de l’habitat acquisitif (ou les communs appliqués à la propriété du logement), Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 81, p. 243-266.

Bernard N., de Pauw G. & Géronnez L., 2010. Coopératives de logement et community land trusts, Courriers hebdomadaires du CRISP, p. 2073.

Bollier D. 2013. La renaissance des communs. Pour une société de coopération et de partage, traduit de l’américain par Olivier Petitjean, Charles Léopold Mayer.

Bourcier D., 2013. Sciences commons: nouvelles règles, nouvelles pratiques, Hermès, p. 153-160.

Camproux Duffrene M.P., 2018. Repenser l’article 714 du Code civil français comme une porte d’entrée vers les communs, Revue interdisciplinaire d’études juridiques, p. 297-330.

Coase R., 1960, The problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, 3(1), p. 1-44.

Gutwirth S., 2018. Quel(s) droit(s) pour quel(s) commun(s) ? Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 81, p.83-107.

Gutwirth S. & Stengers I., 2016. Le droit à l’épreuve de la résurgence des commons, Revue juridique de l’environnement, 41, p. 336.

Leroy E., 2016, Des communs “à double révolution”, Revue Droit et Société, p. 603-624.

Makowiak J & Jolivet S (dir.), 2017. Les biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ?, Pulim.

Misonne D., 2018. La définition juridique des communs environnementaux. Annales des Mines – Responsabilité et environnement, p. 5-9.

Misonne D., de Clippele M. & Ost F., 2018. L’actualité des communs à la croisée des enjeux de l’environnement et de la culture. Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 81, p. 59-81

Morin E., 2014. Introduction à la pensée complexe, Point.

Ostrom E., 2010. La gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles, De Boeck.

Pomade A., 2015. Les paiements pour services environnementaux contribuent-ils à l’émergence d’un « gradient de juridicité ? Revue Interdisciplinaire de l’environnement Vertigo, https://vertigo.revues.org/17084

Pomade A. & Born C.H., 2015. Legal approach of MBI’s. Biodiversity and ecosystem services overview, Report, INVALUABLE “Valuations, Markets and Policies for Biodiversity and Ecosystem Services” (7e PCRD – Biodiversa), Laboratoire SERES, Université Catholique de Louvain (Belgique).

Pomade A., 2017. La régulation des pratiques au sein du Parc Naturel Marin d’Iroise : quelles interventions juridiques pour maintenir les services écosystémiques et préserver la biodiversité ? Rapport, 25 pages

Pomade A., 2018, Le scénario en droit : l’exemple du gradient de juridicité, Journées AMURE, 13-14 décembre, Logonna Daoulas.

Pomade A., 2019a. Gradient de juridicité et recomposition du rôle des pouvoirs publics, in A quoi sert le droit de l’environnement ? Misonne D. et Ost F. (Eds.), Bruylan

Pomade A., 2019b. Atténuer l’impact des pratiques de pêche sur les écosystèmes par l’application du gradient de juridicité. Illustration au sein d’une aire marine protégée : le Parc Naturel Marin d’Iroise, Revue Interdisciplinaire de l’environnement Vertigo, n° spécial. https://journals.openedition.org/vertigo/20795

Pratt S.L., 2002. Native Pragmatism: Rethinking the Roots of American Philosophy, Indiana University Press.

Rodotà S. (traduit par Calafa G.), 2016. Vers les biens communs. Souveraineté et propriété du XXIe siècle, Revu tracés, hors-série, p. 211-232.

Roger A., 2009. Quelle implication des destinataires de la norme ? La voie de la corégulation, Revue Interdisciplinaire de l’environnement Vertigo, Hors série n° 6.

Theobal P. (dir.), 1997. Teaching de Commons, Routledge.

Timmermans R., 2016. Community land trust, Kluwer.

Vanuxem S., 2013, Pour une approche mésologique de la notion de chose en droit, Séminaire mésologique, http://ecoumene.blogspot.com/2013/04/la-notion-de-chose-en-droit-s-vanuxem.html

Weston B.H. & Bollier D., 2013. Green Governance. Ecological Survival, Human Rights and the Law of the Commons, Cambridge University Press.

Pour aller plus loin, regards connexes

Belaidi N. & Euzen A., 2009. De la chose commune au patrimoine commun. Regards croisés sur les valeurs sociales de l’accès à l’eau, Mondes et développement, p. 55-42.

Giaccardi C. & Magatt M., 2016. La générativité sociale comme réponse à la crise du capitalisme, Revue du MAUSS, http://www.journaldumauss.net/./?La-generativitesociale-comme

Jadot B., 1996. L’environnement n’appartient à personne et l’usage qui en est fait est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir, in Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, Ost F., Gutwirth S. (dir.), VUBPress et Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, p. 93-143.

Parance B. & de Saint Victor J., 2014. Repenser les Communs, CNRS Editions.

Regards connexes :

Deux regards sur la personnalité juridique de la nature : Louis de Redon (RO12) et Adélie Pomade (RO13). Regards et débats sur la biodiversité, SFE2, juin 2020 : https://sfecologie.org/regard/ro12-et-ro13-juin-2020-louis-de-redon-adelie-pomade/

Autres regards sur le Droit de l’Environnement, ou renvoyant au Droit : https://sfecologie.org/tag/droit/

Sur gestion et gouvernance (des socio-écosystèmes) : https://sfecologie.org/tag/gestion-et-gouvernance/

Sur méthodes et outils : https://sfecologie.org/tag/methodes-et-outils/

Autres regards sur la préservation de la biodiversité : https://sfecologie.org/tag/preservation-biodiversite/

Regard édité et mis en ligne par Anne Teyssèdre.

Merci pour votre papier très intéressant. Il pose en des termes juridiques des pratiques culturelles qui existent (ou existaient), par exemple en République Centre Africaine, ou le droit d’usage prévaut sur la propriété privée. Il s’agit souvent d’économie pastorale où la terre est un moyen au service de la collectivité et non une richesse à s’approprier.

En outre, face à l’artificialisation des sols, certains acteurs de la finance solidaire, tels que Terre de Liens, participent à l’appropriation collective de fonciers agricoles afin de proposer ces terres à l’exploitation collective et solidaire dans le cadre de l’intérêt général et de soutien à un modèle d’économie sociale et solidaire. Merci encore pour votre apport juridique souvent absent du champ de l’ESS (hormis pour les statuts d’entreprise sociale et de leurs injonctions fiscales)

Bonjour Pascal,

Merci pour votre retour sur ces quelques pistes de réflexion. Vous montrez à quel point une approche comparée (tant en termes de gestion, de droit, que de culture) est nécessaire pour ouvrir le champ des possibles quant aux opportunités de (re)considérer la relation à la Nature.

Bonjour Adélie,

merci beaucoup pour ce regard sur les communs. Concevoir ceux-ci sous la forme -non pas d’une propriété partagée mais- d’un projet collectif, mettant l’accent sur la concertation et l’action collective, me paraît une approche très constructive; de même, la proposition de panacher règlementation nationale (ou supranationale) et règles locales dans les décisions d’action me semble tout-à-fait sensée.

J’ai cependant plusieurs questions à propos du ‘gradient de juridicité’ décrit et proposé dans ce regard:

– Sachant que la courbe en U inversé (voir la figure 4 ci-dessus) mesurant l’efficacité des décisions selon ce gradient de juridicité est un modèle théorique, COMMENT ESTIMER les proportions (« optimales ») des deux types de règles, privées et publiques, correspondant au panachage souhaité, de bonne efficacité (i.e. près du point d’inflexion de cette courbe) ? (= Selon quels critères?)

– Ou, dans une approche plus ‘sciences de l’Homme'(qui n’est pas mon domaine..): QUI décide des proportions entre ces deux types de règles: l’ensemble des acteurs locaux, les élus locaux? Et que se passe-t-il sur le plan juridique (et politique!) si les acteurs-décideurs locaux optent pour un panachage très local ou/et privé, ignorant très largement la règlementation nationale (du type 95% de règles locales ou/et privées, versus 5% de règlementation nationale)? Ce type de désaccord/conflit privé-public, ou local-national est-il possible? (Il me semble que tout « panachage » juridique ne peut s’inscrire que dans un cadre national, ou supranational..) Désolée si cette question est maladroite..

Bien amicalement,

Anne

Bonjour Anne et merci pour ces questions qui me permettent d’expliciter les relations entre les normes. Pour commencer par la 1ère question, je répondrais en disant qu’il n’y a pas (« encore », car j’y travaille…) d’indicateurs ou d’éléments permettant de mesurer de manières fine et exacte le point d’inflexion de la courbe. Cependant, on peut envisager que la logique gagnant-gagnant que j’évoque brièvement dans le texte pourrait être l’un de ces éléments. En effet, l’ordonnée du graphe représente les « effets », ce qui inclue l’efficacité (i.e. capacité de la norme à atteindre son objectif) et l’effectivité (i.e. adhésion à la norme et application par ses destinataires). Il y a donc un double effet attendu (effectivité + efficacité).

On peut poser l’hypothèse selon laquelle moins la norme satisfait les destinataires, moins elle est appliquée et respectée [l’effet escompté risque donc de diminuer et se rapprocher de zéro]. Dans le même sens, on peut dire que moins elle est appliquée, et moins elle est efficace [si l’on considère que le faible taux d’application rend la norme inutile pour parvenir à préserver tel ou tel écosystème par exemple].

Donc, à l’inverse, une norme qui est acceptée par ses destinataires parce qu’ils y trouvent un intérêt (pour préserver la ressource, tout en maintenant leur activité par exemple) aura plus de chance d’être appliquée, et donc d’être efficace par l’effet d’application de « masse ». Le point d’inflexion peut donc s’estimer, au regard de cette hypothèse (mais il y en aura d’autres!) en fonction du degré maximal d’acceptation de la norme par ceux qui vont l’appliquer. Si un certain seuil d’acceptabilité est dépassé, la norme devenue inacceptable sera rejetée.

Réponse à ta deuxième question: voir plus bas.

Bonjour Adélie,

Merci pour ta réponse. L’acceptabilité des mesures de gestion collective proposées, ou des ‘normes’ imposées, est bien sûr un facteur d’efficacité important, (mais) qui ne varie pas de façon univoque avec le ‘gradient de juridicité’ tel que décrit dans ce regard, et qui ne garantit en rien l’efficacité des mesures et politiques proposées.

A mon sens, cette acceptabilité reflète la concordance des analyses du fonctionnement du (socioéco)système considéré par les (acteurs-)décideurs et par les acteurs non décideurs directs [tels que les électeurs, dans le cas de l’acceptabilité de lois et règlementations nationales et internationales]. Concordance qui n’équivaut pas à pertinence des analyses, et n’assure donc pas l’efficacité environnementale des mesures (ou normes) décidées et acceptées..

En amont de l’acceptabilité des mesures et normes, la pertinence des analyses dépend de la conception/modélisation du système analysé (approche systémique), avec ses multiples interactions, et de la prise en compte des effets indirects -notamment rebonds- des mesures et actions sur le fonctionnement de ces (socioéco)systèmes, à différentes échelles spatiales.

Par exemple, la conversion partielle ou totale d’agricultures locales vers la production de plantes ‘énergétiques’ (agrocarburants), décidée par des communautés territoriales, affecte non seulement la production et la consommation d’aliments et d’énergie locales et régionales, mais aussi, indirectement et à des échelles plus larges, (la demande donc) le prix des cultures alimentaires (qui augmente) et celui des autres carburants (qui diminue), donc par effet rebond la consommation alimentaire (qui change) et celle d’autres carburants (qui augmente), la conversion d’autres habitats pour l’agriculture (qui augmente), la biodiversité (qui change.. et s’érode), les émissions mondiales de GES (qui augmentent) et le climat.

S’agissant de systèmes complexes en voie de transformation, sous la pression des activités humaines, la compréhension des dynamiques observées et l’anticipation des dynamiques futures est ardue et demande une démarche de formation-discussion collective (+ suivis de biodiversité) des acteurs-décideurs. Démarche d’autant plus difficile que le système d’interactions est complexe et d’autant plus efficace, sans doute, que le nombre d’acteurs-décideurs est limité.. [C’est pourquoi la Convention citoyenne pour le climat, formée de 150 citoyens tirés au hasard, a pu après un an de formation-discussion-concertation ‘accoucher’ de propositions fondées sur une analyse systémique, unanimement acceptées par ses participants..]

Concernant la 2ème question : en effet, il s’agit aux parties prenantes (acteurs concernés et participant au processus de prise de décision dans le cadre de concertation ou de forum de discussion) de décider quelle norme il est préférable d’appliquer (contrat, convention, décision administrative…). Cela relève cependant de l’idéal, car on observe majoritairement une rupture entre ceux qui échangent et ceux qui élaborent la norme qui opérationnalise la décision. Mais je ne rentrerai pas dans les détails.

Un panachage avec une majorité de droit « local » ne pose pas problème en soi…. tant que sont respectées les règles de droit d’application générale. J’en viens donc à la 2e partie de la question. Il n’est pas possible d’écarter l’application d’une loi ou d’une règlementation qui s’applique de manière générale (par exemple, la réglementation générale sur les aires marines protégées contenue dans le ce code de l’environnement). Cela signifie donc que le droit d’application locale doit, dans tous les cas, les respecter. Le droit d’application locale vient préciser, organiser, durcir, etc. le cadre juridique général en essayant de répondre au mieux aux enjeux locaux.

Pour cette raison, on entend souvent des critiques relativement à cette obligation de conformité (qui s’applique également pour le droit européen, comme mentionné dans ta question), car les règles édictées de manière top-down et générales ne tiennent souvent pas compte de la spécificité des milieux et des spécificités des territoires.

On aborde alors une question très délicate… celle de la générativité du droit qui consisterait à accepter une sorte de précarité juridique – i.e. le droit local pourrait s’écarter (cette fois) du droit national, pour répondre aux enjeux écologiques, sociaux, économiques… locaux. C’est un courant émergent dans la discipline juridique qui propose justement d’explorer cette piste. Je pense qu’elle mérite d’être approfondie, a minima pour en évaluer la pertinence ou l’ajustement à notre pensée juridique.