La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2) vous propose ces deux regards contrastés de deux juristes, Adélie Pomade (Univ. Bretagne Occidentale) et Louis de Redon (AgroParisTech), sur la notion de personnalité juridique de la nature.

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

- RO12 : Personnalité juridique et patrimoine commun : un face à face juridique pour la protection de la nature, par Louis de Redon

- RO13 : Nature et personnalité juridique : une évolution nécessaire du droit ? par Adélie Pomade

———-

RO12: Personnalité juridique et patrimoine commun :

un face à face juridique

pour la protection de la nature

par Louis de Redon, Maître de conférences à AgroParisTech, Chercheur à l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne.

E-mail : louis.deredon@agroparistech.fr

Article édité par Anne Teyssèdre

——-

Mots clés : biodiversité, conservation, patrimoine naturel, personnalité juridique, responsabilité.

——–

- Introduction : Le droit face aux enjeux de la protection de la nature

- Personnalité juridique et protection de la nature

- Patrimonialité commune et protection de la nature

- Conclusion : Quel outil juridique pour la protection de la biodiversité ?

- Glossaire

- Remerciements

- Bibliographie

- Pour en savoir plus

- RO13 : Nature et personnalité juridique : une évolution nécessaire du droit ? par Adélie Pomade

- Forum de discussion sur ces deux regards

——

Introduction : Le droit face aux enjeux de la protection de la nature

Le droit a la lourde tâche d’organiser le vivre ensemble des sociétés humaines. Pour cela, sa mission première est d’établir un espace dit de « sécurité juridique ». Bien entendu d’autres notions que la sécurité peuvent lui être associées comme la morale, le juste ou l’équitable, mais celles-ci demeurent accessoires. Ainsi le fait qu’en France la loi nous impose de conduire à droite n’est ni moral, ni immoral ; ni juste, ni injuste ; ni équitable, ni inéquitable. Il s’agit d’une règle de sécurité. Elle est amorale et a pour unique objectif que de prévenir des accidents. En effet, quelle serait la sécurité routière si chacun d’entre nous, de manière indépendante, libre et arbitraire, pouvait définir ses propres modalités de conduite ? De ce point de vue-là, nous ne sommes donc pas plus, ni moins, vertueux que nos amis Britanniques qui ont fait un choix contraire au nôtre. Dans le domaine de la biologie, il en est de même. La date de péremption d’un yaourt n’est ni morale, ni juste, ni équitable, elle est fixée pour garantir la sécurité sanitaire de l’aliment. La règle de droit est déterminée par des données scientifiques établies sur la base de calculs de cinétique de développement bactérien. Consommer un produit laitier au-delà de la date indiquée sur l’emballage est simplement dangereux pour la santé.

Dans un Etat de droit –qui reconnaît la prééminence du Droit sur le pouvoir politique-, les rapports des individus entre eux et avec leurs biens, ou en d’autres termes les droits « de » (droits subjectifs) et les droits « à » (droits objectifs) mais aussi leurs devoirs, sont organisés. Le Droit a ainsi opéré une distinction cardinale entre les « personnes », sujets de droits, et les « choses », objets de droit. Une distinction entre « ceux » qui pouvaient posséder et « ce » qui pouvait être possédé ; c’est la différenciation juridique originelle de l’« être » de l’« avoir ». Cette frontière posée n’était pas pour autant imperméable : des personnes pouvaient devenir des choses (des prisonniers de guerre réduits en esclavage) et des choses pouvaient devenir personnes (notamment par le truchement religieux : objets ou entités élevés comme divinités ou idoles).

Figure 1 : Le droit a pour objet la création d’un « espace » de vie sécurisé. La dimension environnementale existe mais les règles de droit actuelles ne répondent pas, ou répondent mal, à l’enjeu écologique. Source : PIXABAY.

Malgré cette fiction juridique issue de l’apprivoisement d’une partie de la nature par l’Homme, il faut reconnaître que la relation entre les humains et leurs écosystèmes est restée très primitive. Nous sommes restés de grands prédateurs chasseurs-cueilleurs et le droit ne s’est que très peu intéressé à l’exploitation des ressources naturelles. Encore aujourd’hui, le principe est celui de la « disponibilité » : tout ce que le droit n’interdit pas de prendre est appropriable par défaut et par simple « occupation ». Les anglo-saxons utilisent le terme de « grabbing » qui est assez juste et difficilement traduisible : nous attrapons ce dont nous avons besoin (ou pas besoin) et nous en usons (ou n’en usons pas).

La nature est donc assumée comme disponible. Les hommes peuvent l’exploiter et même la surexploiter. La nature appropriée est propriété privée (res propriam) et la nature sauvage n’est à personne (res nullius) mais peut faire l’objet d’appropriation. Les déchets issus de l’exploitation ou de l’usage de bien naturels sont eux évacués en dehors de la propriété (res derelictae) et l’intégration de ces externalités négatives au patrimoine de leurs producteurs commence à peine à être considérée par le droit. Enfin, certaines choses dans la nature sont intégrées au patrimoine commun de l’humanité (res communis) : elle ne peuvent faire l’objet d’une appropriation personnelle mais peuvent faire l’objet d’un usage selon des règles établies par la loi ; nous y reviendrons (II). Cette patrimonialisation du vivant, personnelle ou commune, soumet la nature et ses composantes au régime des « biens ».

De manière générale, le droit de propriété qui est attaché à ce statut est un droit fondamental garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 à l’article 17 :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Et le Code civil de 1804 précise à l’article 544 que :

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Ce droit de jouir de sa propriété comporte (i) le droit d’user du bien (usus), (ii) le droit d’en récolter les fruits (fructus), et (iii) le droit d’en abuser (abusus) :

« La propriété confère au maître sur sa chose un pouvoir souverain, un despotisme complet : il peut en user, usus ; il peut en jouir, fructus ; il peut en abuser, abusus ; ces trois éléments ou attributs, étant réunis dans sa main, ne forment pour lui qu’un seul tout, et qu’un droit unique, qui est la propriété parfaite » (C. Démolombe, 1854).

Ce dernier point est aujourd’hui le plus critiqué dans le rapport que nous entretenons avec nos biens : il implique le droit d’aliéner (vendre la chose) et même le droit de détruire (éliminer la chose). De plus en plus de limites sont posées par la loi à ce droit : droit de préemption ou d’expropriation pour les biens immobiliers (ex. : espaces naturels remarquables), et interdiction de sévices et d’actes de cruauté pour les biens mobiliers (ex. : animaux domestiques). Il n’en demeure pas moins que le principe même de l’absolutisme du droit de propriété n’est nullement remis en cause malgré les profondes dérives observées depuis l’affirmation de ce doit comme « inviolable et sacré » il y a un peu plus de deux siècles.

Pour garantir un usage raisonnable de la nature et son exploitation durable, tout en se libérant de nos abus, la société civile s’interroge aux côtés des universitaires (juristes, scientifiques, philosophes, sociologues, etc.) : ne serait-il pas temps que le droit se saisisse de l’organisation des relations entre l’Homme et la nature ? Substituer à un état de fait, la disponibilité, un véritable régime protecteur de la nature fondé sur un statut juridique particulier qui permettrait sa conservation et offrirait aux citoyens la garantie de la permanence de ressources durables et la pérennité d’un écosystème dont ils dépendent ; même s’ils ont une fâcheuse tendance à l’oublier. Sur ce sujet, deux écoles s’affrontent : certains souhaiteraient voir la nature et certaines de ses composantes dotées de la personnalité juridique (I) ; d’autres penchent pour l’affirmation d’un patrimoine commun (II). Pour lever toute ambiguïté sur ce « regard », je précise être de la seconde école.

Figure 2 : La personnalité juridique implique la responsabilité… et donc doit répondre de ses actes devant les tribunaux. Source : PIXABAY.

Personnalité juridique et protection de la nature

L’attribution de la personnalité juridique à la nature me paraît une fausse « bonne idée ». Il s’agit même d’une idée dangereuse pour l’Etat de droit et l’avenir de nos sociétés démocratiques. Pour arriver à cette conclusion, assez tranchée, il convient de revenir à la définition même de ce qu’est la « personnalité » : il s’agit de « la capacité à être titulaire de droits et de devoirs ». Droit et devoir : l’un ne va pas sans l’autre. Or, dans le débat public, la personnalité n’est souvent réduite qu’à l’unique attribution de droits. C’est une erreur. La personnalité implique comme corolaire la « responsabilité ».

Les personnes sont de deux types : les personnes « physiques » (l’ensemble des Homo sapiens, sans aucune exception en l’état actuel du droit) et les personnes « morales » (qui sont des entités juridiques regroupant des personnes physiques : états, collectivités, sociétés, associations, fondations, etc.). Par exception, certaines personnes peuvent être déclarées « incapables » et se voient donc reconnaître par le droit une irresponsabilité plus ou moins étendue selon le degré d’incapacité : elles demeurent ainsi et toujours titulaires de droits attachés au respect de leur dignité humaine mais se voient retirer certains droits et obligations. Il existe deux grands types d’incapables : les mineurs non émancipés (i.e. les Homo sapiens de moins de 18 ans) et les adultes protégés (i.e. les Homo sapiens sous curatelle ou tutelle).

Ainsi, en termes de responsabilité, il existe un principe de justice pénale des mineurs consacré par le Conseil constitutionnel (irresponsabilité totale avant 10 ans, sanctions éducatives entre 10 et 12 ans, placement en centre éducatif entre 13 et 15 ans, et peines de prison réduites entre 16 et 18 ans). Les aliénés, incapables majeurs, sont eux pénalement irresponsables de leurs actes si leur discernement est aboli au moment de la commission des faits (art. 122-1 C. Pénal) :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Depuis 1967, les personnes morales sont civilement responsables des dommages qu’elles peuvent occasionner (responsabilités contractuelle et extracontractuelle) ; elles le sont aussi pénalement depuis 1994 (art. 122-1 C. Pénal) :

« Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, (…) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. (…) La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (…) ».

La responsabilité est donc attachée à la capacité de la personne, qu’elle soit physique ou morale, à discerner l’étendue de ses droits et de ses devoirs. Si elle ne respecte pas le contrat social posé entre les individus par l’Etat de droit, elle est condamnée à réparer les dommages qu’elle occasionne et elle est sanctionnée pour son comportement antisocial.

Dans nos sociétés occidentales, tout individu majeur sans incapacité mentale est responsable car, en tant que « sachant », il sait ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire ; ce qu’il doit faire et ce qu’il ne doit pas faire. Sa nature de sapiens l’oblige. Cette doctrine, apparue à la fin du Moyen Âge (St Thomas d’Aquin et Abélard notamment) a été consacrée à la Renaissance qui a posé les bases de nos sociétés humanistes modernes dont la structuration juridique s’est cristallisée lors des révolutions française et américaine de la fin du XVIIIème siècle. L’homme sachant, Homo sapiens, est devenu la « mesure de toute chose » : le respect de sa dignité et l’engagement de sa responsabilité personnelle, i.e. intuitu personae, sont devenus les piliers de nos systèmes juridiques démocratiques. Les derniers procès d’animaux, qui étaient nombreux jusque-là (et non pas exceptionnels comme on pourrait le croire), se sont ainsi tenus en France au XVème siècle : l’humanisme renaissant ayant interdit ensuite de trainer devant les tribunaux veaux, vaches et cochons. Les procureurs, juges et avocats ne s’en tiennent depuis qu’au jugement des seuls humains. Le chien qui mort l’enfant ou les pucerons qui attaquent la vigne ne sont plus soumis à la justice des hommes.

Ainsi la personnalité donne des droits à ses titulaires mais elle les oblige aussi, en leur conférant des responsabilités. Elles les engagent devant les tribunaux. L’attribution de la personnalité à la nature ou à certaines de ses composantes (écosystèmes, fleuves, montagnes, forêts, espèces animales ou végétales, etc.) est donc un contre-sens juridique absolu ; ou alors un retour de notre droit à une période ante-humaniste. Il s’agirait d’une profonde régression juridique.

Le défaut de personnalité n’implique pas pour autant l’absence de protection juridique. Plus encore, le statut de chose peut être un statut protecteur, voire très protecteur, pourvu que le régime juridique associé prenne toute la mesure des enjeux de la protection. On peut citer en exemple celui des monuments historiques qui, en France, sont très bien protégés ; et donc conservés. Ils demeurent des choses comme biens immobiliers mais le droit pose des devoirs à leurs propriétaires qui sont soumis à des règles juridiques très contraignantes pour leur entretien (avis de l’Architecte des Bâtiments de France), leur vente (droit de préemption), et leur usage (ouverture au public).

En fait, au sujet du statut des choses (res), une confusion importante dans l’opinion publique vient du fait que les animaux sont qualifiés par le droit de « meubles » et qu’à ce titre beaucoup imaginent, par une mauvaise analogie, qu’un être vivant non-humain, parfois doué d’intelligence et de sensibilité, n’est pas mieux considéré par le droit qu’une chaise ou qu’un abat-jour. En 2015, lors du vote par l’Assemblée Nationale de la reconnaissance de la « sensibilité animale » par le Code civil (art. 515-14), les journaux anglo-saxons avaient ainsi traduit le terme de « meuble » par celui de « furniture ». Or pour le juriste, le « meuble » ne fait que s’opposer à l’« immeuble » : ce qui se meut de ce qui ne se meut pas. La version anglophone du Code civil disponible sur Légifrance disposant justement du terme « movable ». Car oui, un animal est souvent mobile… Et il n’y a rien de plus à y entendre.

Ce qui fait la protection d’une personne ou d’une chose, ce n’est pas la fiction juridique qu’on lui attribue mais les moyens humains, techniques et financiers qu’on alloue à une politique publique de protection. La personnalité juridique à la nature ne la protégerait en rien des atteintes dont elle est malheureusement victime si les grands principes juridiques relatifs à l’exercice du droit de propriété ne sont pas questionnés, modernisés, et adaptés. Ce qui est déterminant c’est non pas de donner des droits à la nature, et en même temps de l’assujettir au droit des hommes en affirmant une responsabilité absurde et inutile, mais bien d’affirmer des droits et des devoirs aux hommes vis-à-vis de la nature : des droits encadrés pour une gestion durable des ressources naturelles et des devoirs stricts pour protéger et conserver notre « patrimoine » naturel. Et si ces droits n’étaient pas exercés dans le respect de la loi, ou si ces devoirs n’étaient pas satisfaits, alors d’engager la responsabilité des personnes dont les comportements vis-à-vis de la nature ne sont plus en adéquation avec le pacte social que nous avons établi sur ce sujet.

Finalement, sur cette question de la personnalité, il est possible de conclure en posant deux questions délicates (et assez gênantes) :

- Si l’on donnait la personnalité juridique à un fleuve et que celui-ci venait à provoquer des inondations meurtrières et dévastatrices : comment pourrait-il réparer les dégâts qu’il aurait causés ? Comment pourrait-on le punir de ce comportement dangereux pour la société ? Et quid en cas de récidive (circonstance aggravante) ?

- Les migrants africains qui tentent de rejoindre l’Europe en traversant la mer Méditerranée dans des embarcations de fortune disposent tous de la personnalité juridique. Celle-ci les protège-t-elle de la noyade ?

Évidemment, dans le premier cas c’est la responsabilité des élus en charge de la prévention des inondations qui semblerait plus opportune de convoquer devant les tribunaux. Et dans le triste cas des migrants, ce sont les moyens que les Etats et les associations pourraient mettre sur la mer qui seraient seuls capables de mettre un terme à cette triste tragédie. La personnalité, on le voit, n’est d’aucune utilité ; d’aucun secours.

Figure 3 : Le loup, Canis lupus, une espèce protégée inscrite au patrimoine commun (res communis). Source : PIXABAY.

Patrimonialité commune et protection de la nature

Si l’attribution d’une personnalité à des composantes non humaines de la nature apparaît impossible et inutile, la remise en question du droit de propriété individualisé à l’extrême, droit absolu et sacré, peut être une solution davantage compatible avec les acquis de notre état de droit hérités d’une longue histoire juridique et politique.

En France et ailleurs, le patrimoine est un corollaire de la personnalité juridique. Cela signifie que toute personne, physique ou morale, dispose d’un patrimoine qui est constitué de l’ensemble des droits et des devoirs attachés à la personnalité juridique. Ce patrimoine est constitué d’actifs (créances et biens : ensemble des choses inanimées ou animées, mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles, actuelles ou futures) et de passifs (dettes).

L’État est quant à lui une « personne collective » caractérisée par trois attributs : (1) un « territoire » sur lequel il exerce sa souveraineté (la souveraineté se définissant comme le pouvoir initial et inconditionné qui fait que toutes les règles de droit interne sont inférieures à la Constitution de l’État et qu’aucune règle de droit international ne peut lui être imposée sans son consentement), (2) un « peuple » (ou « Nation ») qui se retrouve dans l’État pour vivre ensemble autour de règles qu’il choisit grâce à (3) un « Gouvernement » (ou « Administration ») qui est l’organisation politique qui permet de fixer et d’imposer les règles du vivre ensemble aux citoyens de l’État ; de manière démocratique ou non. Cette fiction juridique qu’est l’État, et qui s’est aussi affirmée à la Renaissance grâce à des philosophes comme Nicolas Machiavel et des juristes comme Jean Bodin, permet de construire une entité supérieure et collective garante du droit et donc de la permanence de la sécurité publique.

La pensée libérale depuis le XIXème siècle considère que le rôle de l’État est de garantir les libertés individuelles dont le droit de propriété est partie intégrante. L’État ne doit, et ne peut, donc intervenir que dans les cas où l’action libre des individus peut créer un dommage à la société. Le principe est celui de la liberté et l’intervention de l’État est l’exception :

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » (Art. 4 DDHC 1789) ;

« La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. » (Art. 5 DDHC 1789) ;

C’est dans ce paradigme politique, économique et juridique que l’on assiste, depuis une quarantaine d’années et sous la pression des enjeux liés à la protection de l’environnement, à la résurgence d’un « domaine éminent » de l’État qui avait disparu à la Révolution : il s’agit du pouvoir détenu par l’État pour intervenir de manière oblique sur l’exercice du droit de propriété par les personnes qui en sont dépositaires. L’État, pour des raisons d’intérêt général, limite l’étendue du droit de propriété par la loi.

Ainsi, par exemple, il est –en France– interdit de couper une forêt qui assure le maintien d’une digue ou qui prévient des avalanches (forêt de protection, art. L. 411-1 et s. C. For.) ou de porter atteinte à un écosystème « lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel » le justifient (art. L. 411-1 & L. 411-2 C. Env.) Ces obligations de faire, ou de ne pas faire, imposées par la puissance publique aux propriétaires, constituent des « servitudes » : elles sont des obligations attachées à un fonds, et non aux personnes. L’indemnisation des propriétaires dont le fonds est grevé de servitudes est par ailleurs un principe constitutionnel et la protection du droit de propriété contre l’immixtion de l’État est placée sous la surveillance du juge judiciaire.

La résurgence de ce domaine éminent affirme l’existence d’une patrimonialité commune d’une partie de la nature ; patrimonialité commune qui se superpose au droit de propriété classiquement considéré. Ainsi, la Charte de l’environnement de 2005 en dispose au troisième considérant* de son chapeau :

« L’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ».

Et le Code de l’environnement précise l’étendue de cette patrimonialité commune dès son premier article (art. L. 110-1 C. Env.) :

« Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage.

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine ».

Cette notion de patrimoine est particulièrement intéressante puisqu’au-delà de son acception juridique (droits et devoirs), elle se rattache sémantiquement à la question de sa nécessaire transmission aux générations futures qui sont au cœur de la définition même du développement durable :

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins » (CMED, 1987).

Le patrimoine, du latin « pater » (père), est ce qu’un « bon père de famille » transmet à ses enfants. Formule du « bonus pater familias » récemment remplacé dans le Code civil par « usage raisonnable » qui convient tout à fait à notre propos qui veut qu’Homo sapiens, l’homme sachant, use de la raison dont il est doté pour gérer au mieux les ressources naturelles dont il dispose dans une logique de durabilité et de transmission aux générations futures. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de noter que si nous évoquons en français le « Patrimoine Mondial de l’Humanité » protégé par les Nations Unies (1.121 sites répartis à travers le monde), les anglo-saxons se sont saisis du sujet en l’identifiant comme « World Heritage ».

Le principe d’une patrimonialité commune induit l’apprentissage du partage : se répartir un bien collectif de la manière la plus équitable possible, et selon les besoins de chacun, en confiance et en famille (la devise de la République comportant par ailleurs une obligation de « fraternité »). Cette patrimonialité commune est aujourd’hui limitée aux espèces et espaces rares qui sont justement identifiés comme « patrimoniaux » et qui sont reconnus comme « res communis » par la jurisprudence. Ainsi les animaux et les végétaux inscrits comme espèces protégées sont « hors commerce » : c’est-à-dire qu’ils ne sont pas appropriables. Ils ne peuvent faire l’objet de vente ou d’achat. Un bel exemple est celui des animaux gardés en captivité dans les parcs zoologiques : ceux-ci n’en sont pas les propriétaires mais les « gardiens ». Cette garde est possible grâce à une autorisation de détention donnée par l’État, gestionnaire du patrimoine commun de la Nation, et les animaux ne peuvent qu’être échangés d’un parc à un autre de manière gratuite dans le cadre de programmes de conservation.

Le droit de propriété absolu constitué de l’usus, du fructus et de l’abusus, reste donc le principe général du droit et la patrimonialité commune est l’exception. Or il serait tout à fait intéressant d’imaginer l’inverse, sans tomber dans l’écueil de la collectivisation, d’une patrimonialité commune affirmée pour l’ensemble des biens environnementaux (eau, air, sols, biodiversité, etc.) avec un État garant de leur gestion et de leur exploitation durables. En effet, sur une planète peuplée de 8 milliards d’hommes, ne serait-il pas temps de cesser de considérer le milieu naturel et ses ressources comme infinis ? Mais au contraire, de poser le constat de la rareté de toutes nos ressources et d’en conclure que le régime d’exception doit être désormais la règle ? Ainsi, le propriétaire deviendrait, de droit, soit gardien de ces choses particulières, soit simple usufruitier ; et l’État serait alors un nu-propriétaire** dont l’action aurait pour objet de protéger les biens environnementaux de tous les abus : spéculation, surexploitation et/ou destruction.

En l’état actuel du droit français, si une espèce est en danger, on peut la placer sur une liste qui permet de dire : « cette espèce-là, vous ne pourrez pas -ou plus- la prendre ». Cette liste d’espèces protégées est cependant une liste d’exceptions : les espèces qui ne sont pas sur la liste, « par défaut », sont disponibles. La patrimonialité commune permet de poser un droit inverse : c’est-à-dire d’assumer l’indisponibilité, par défaut, de la nature. L’exploitation des biens naturels dans une patrimonialité commune, qu’ils soient de nature végétale, animale, ou minérale –peu importe-, devraient alors s’inscrire dans une logique raisonnée et durable. La patrimonialité commune implique automatiquement l’organisation des prélèvements supervisés par une personnalité collective. Pour que ces prélèvements soient raisonnables, il devrait –par exemple– s’inscrire en accord avec un principe de sobriété : on ne peut prélever que ce dont on a réellement besoin, en anticipant les mécanismes de régénération, et pas davantage. Par défaut, le superflu serait alors indisponible.

Finalement la patrimonialité commune du vivant permettrait, au lieu de faire une liste d’espèces protégées –comme exception à un principe de disponibilité-, de créer un principe d’indisponibilité –sauf exception– des biens communs à l’Humanité. La table est renversée : ne plus créer de listes d’espèces protégées mais des listes d’espèces prélevables ; et prélevables en respectant des quotas durables. C’est déjà le cas dans le domaine de la pêche maritime où le prélèvement des poissons dans le milieu naturel est soumis à des listes d’espèces pêchables selon des quotas prédéfinis sensés assurés la régénération naturelle des stocks. C’est aussi le cas pour certains gibiers chassés dont le prélèvement est soumis à l’obtention de « bracelets ».

La généralisation, et l’application réelle, de ce type de rapport à la nature constituerait un changement complet et absolu de paradigme. Notre relation avec la nature en serait transformée. Au lieu d’être ce prédateur un peu fou qui prend tout ce qui passe, nous nous muterions en bon gestionnaire d’un patrimoine fragile que l’on souhaite exploiter pour survivre mais aussi préserver pour les générations futures ; pour nos enfants.

Figure 4 : La disponibilité des biens environnementaux est aujourd’hui admise par principe. Par exception, l’accès à ces biens peut être limitée. Le droit n’a-t-il par la responsabilité de nous affranchir de notre état de nature, celui de chasseurs-cueilleurs, pour établir un nouveau paradigme qui comporterait l’indisponibilité, de principe, de la nature -comme bien commun- ? Source : PIXABAY.

Conclusion : Quel outil juridique pour la protection de la biodiversité ?

La notion de patrimonialité commune, une notion très intéressante qui mériterait d’être étudiée et développée, s’oppose frontalement à la notion de personnalité. La solution juridique à inventer pour garantir la protection efficace et effective de la nature ne peut s’accommoder des deux notions : elle induirait que des personnes peuvent alors entrer dans le patrimoine d’autres personnes…

Considérer que des composantes non humaines de la nature peuvent être assimilables à des personnes (i.e. dotées d’une personnalité juridique), puis assumer que ces « personnes » peuvent être appropriables (au moins en partie) poserait une confusion dangereuse. Il fut un temps, pas si lointain (l’abolition de l’esclavage date de 1848 en France), où des personnes étaient considérées comme des choses et où des choses étaient mieux considérées que des personnes. Il convient donc, dans les temps troublés que nous vivons, de bien maintenir cette digue juridique alors que les enjeux de bioéthique sont aussi de vrais sujets que le droit a bien du mal à traiter. Il en va de même pour l’intelligence artificielle alors que certains proposent déjà l’attribution d’une personnalité juridique à ce qui n’est, factuellement, que des codes informatiques.

En fait, la question du statut juridique de la nature et de ses composantes (personne ou chose) est à bien différencier du régime juridique à leur associer (régime général des biens ou régime protecteur particulier). En l’état actuel du droit, il apparaît bien plus raisonnable de faire évoluer le régime juridique à appliquer aux « choses » si particulières qui constituent notre environnement plutôt que de remettre en cause l’ordonnancement de notre système juridique hérité des penseurs humanistes et des Lumières.

D’autant plus que la patrimonialité commune a l’avantage de faire potentiellement porter une responsabilité à l’État en tant que personne collective : celle de protéger le patrimoine commun qui lui a été confié par les citoyens ; et, à défaut, d’être poursuivi par les citoyens comme cela est par exemple le cas dans le cadre de « l’affaire du siècle » alors qu’une action similaire a déjà abouti ailleurs en Europe avec la condamnation des Pays-Bas pour inaction dans la lutte contre le changement climatique.

Plus que le statut, il convient donc d’étendre les régimes existants ou d’en inventer de nouveaux plus protecteurs. Le législateur a une obligation de se saisir de la question alors que la crise environnementale pourrait conduire à un scénario d’« effondrement ». En considérant la dégradation de notre habitat et de notre alimentation, nous pourrions assister à une insécurisation ou désécuration totale de nos sociétés humaines.

Enfin, le droit n’est rien s’il n’est pas accompagné de moyens humains, techniques et financiers : une police de l’environnement dotés de moyens de contrôle, des magistrats compétents, en nombre suffisant, et des peines applicables et appliquées (notamment des amendes dissuasives, des remises en état et des travaux d’intérêt général et/ou de sensibilisation à la protection de l’environnement).

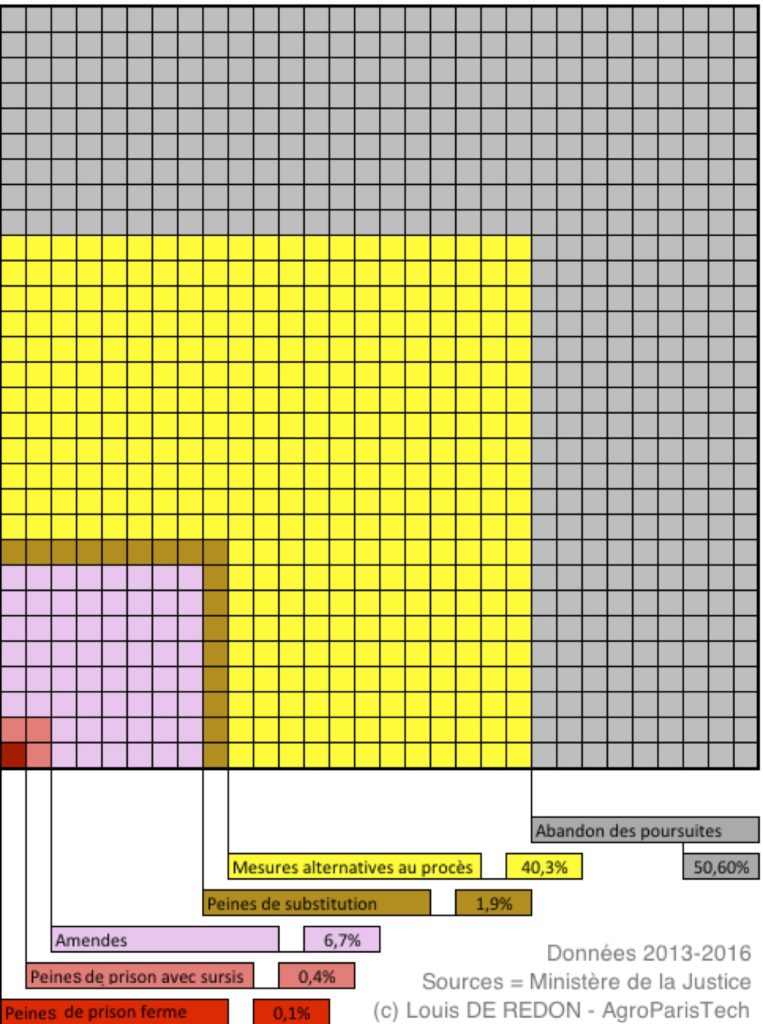

Figure 5 : Sur les 22.000 délits verbalisés annuellement en moyenne en France de 2013 à 2016 dans le domaine de la protection de l’environnement, une petite trentaine seulement de peines de prison ferme sont prononcées par les tribunaux. Elles sont cependant très courtes et très rarement exécutées. Les abandons de poursuites et les mesures alternatives, comme le simple rappel à la loi, représentes plus de 90 % des affaires. Source : L. de Redon, 2019.

Or, le droit de l’environnement, s’il peut apparaître comme contraignant et ambitieux sur le papier, est très peu appliqué. La délinquance environnementale n’est pas réprimée : à peine 0,13 % des quelques 22.000 délits environnementaux verbalisés chaque année font l’objet d’une condamnation à une peine de prison ferme (L. de Redon, 2019 – cf. Figure 5). Le verbe du droit ne doit pas, et ne peut pas, nous offrir une conscience ou nous servir d’alibi. Il ne se suffit pas à lui-même : toute politique publique transposée dans des textes normatifs doit être accompagnée d’efforts humains et financiers à la hauteur de l’ambition gravée dans le marbre de la loi.

« Quant aux propriétaires qui voudraient s’entêter à démolir, que la loi le leur défende ; que leur propriété soit estimée, payée et adjugée à l’État. (…) Une loi suffirait. Qu’on la fasse. Quels que soient les droits de propriété, la destruction (…) ne doit pas être permise à ces (…) misérables hommes si imbéciles qu’ils ne comprennent même pas qu’ils sont des barbares ! Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc détruire c’est dépasser son droit. » (Hugo, 1832).

Glossaire :

in R. Guillien &al., 2005, Lexique des termes juridiques, 15ème Ed., Dalloz, 664 p.

- Considérant : Synonyme d’attendu. Utilisé notamment dans la rédaction d’es arrêts de certaines cours d’appel, du Conseil d’État, et du Conseil constitutionnel.

- Nue-propriété : Droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui donne à son titulaire le droit de disposer de la chose mais ne lui confère ni l’usage, ni la jouissance, lesquels sont les prérogatives de l’usufruitier sur cette même chose.

Remerciements

Je remercie Anne TEYSSEDRE pour ses relectures attentives de l’article et ses conseils.

—–

Bibliographie

Démolombe C., 1854. Cours de Code civil, T. V, vol. IX & X. J. Stenions Ed., p 176.

Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nation Unies (CMED), 1987. Notre avenir à tous, Rapport Brundtland, p. 37.

Redon (de) L., 2019. Climat judiciaire et protection de l’environnement : pas de risque de surchauffe, Jurisclasseur Droit pénal, LexisNexis.

Hugo V., 1832. Guerre aux démolisseurs, Revue des Deux Mondes, T. V., p. 621.

Pour en savoir plus :

Cornu G. & al., 2018. Vocabulaire juridique, PUF, 1.152 p.

Cornu C., Orsi F. & Rochfeld, 2017. Dictionnaire des biens communs, PUF, 1.252 p.

Deffairi M., 2013. La patrimonialisation en droit de l’environnement, Thèse de doctorat en droit, Université Paris II Panthéon-Assas, Ed. IRJS, 877 p.

Ferry L., 1992. Le Nouvel Ordre écologique : l’arbre, l’animal et l’homme, Ed. Grasset, 280 p.

Ost F., 2003. La nature hors la loi : l’écologie à l’épreuve du droit, Ed. La découverte, 350 p.

Remond-Gouilloud M., 1989. Du droit de détruire, PUF, 204 p.

Redon (de) L., 2019. Animalia quid ergo estis ? L’animal fantôme du droit, Revue de Recherche Juridique, PUAM, p. 1111-1154.

Réal J., 2006. Bêtes et juges, Ed. Buchet Chastel, 176 p.

.

RO13: Nature et personnalité juridique :

une évolution nécessaire du droit ?

Adélie Pomade,

Maître de Conférence (HDR) à l’Université de Bretagne occidentale

Article édité par Anne Teyssèdre

——-

Mots clés : croyances, traditions, commons, anthropocentrisme, sociétés occidentales, communautés autochtones.

——–

-

- Résumé

- Introduction

- Un droit (de l’environnement) attaché à la catégorisation, anthropocentré

- Une personnalité juridique exclusivement dépendante d’une relation culturelle et ancestrale entre l’humain et la nature ?

- Des difficultés communes à l’égard du statut de personnalité juridique de la nature ?

- Vers une personnification procédurale de la nature, en droit ?

- Une autre approche possible : le recours aux communs, ou ‘commons’ ?

- Conclusion

- Remerciements

- Bibliographie

- Pour en savoir plus, regards connexes

- RO12 : Personnalité juridique et patrimoine commun : un face à face juridique pour la protection de la nature, par Louis de Redon

- Forum de discussion sur ces deux regards

——

Résumé

La personnalité juridique de la nature pose au juriste un ensemble de questions éthiques, épistémologiques, ou encore culturelles. Depuis longtemps, la nature est catégorisée en droit sous des termes de « patrimoine commun » ou de « biens communs », ou encore approchée sous l’angle de la propriété et des choses communes (res communis). Attribuer des droits, mais surtout des devoirs, à la nature ne semble pas juridiquement envisageable dans nos systèmes occidentaux. En Inde et en Nouvelle-Zélande en revanche, la personnalité juridique a été reconnue à des fleuves.

Est-ce à dire que la nature ne peut bénéficier d’une personnalité juridique, dans nos systèmes juridiques occidentaux ? Ou est-ce à dire que nos systèmes juridiques doivent évoluer pour pouvoir rendre possible cette approche? Dans ce deuxième cas, cela impliquerait de repenser la manière dont le droit peut saisir les réalités sociétales. Plus exactement, au lieu d’envisager une nature « catégorisée » en droit, il conviendrait de penser un droit « adapté » à la nature. Cela supposerait aussi et sans doute de mobiliser de nouveaux concepts, comme celui des communs, pour permettre au droit d’évoluer et d’être plus réceptif à la société.

Figure 1 : La nature et la biodiversité sont-elles un «patrimoine commun » de l’humanité ? Cliché : Anne Teyssèdre

Introduction

La personnalité juridique de la nature demeure une vaste question dans notre système juridique occidental et divise la communauté de juristes tiraillés entre le droit positif applicable, les divergences doctrinales et les jurisprudences évolutives. Cette consécration semble a priori difficile, en droit. Est-ce à dire que la nature ne peut et ne pourra bénéficier de la personnalité juridique dans notre système occidentalisé ?

Ce regard n’aspire pas à trancher le débat observé en droit français, de même qu’il n’envisage pas de se positionner en faveur ou en défaveur d’une personnification de la nature. Il propose en revanche d’éclairer le juriste et le non-juriste en mettant en exergue les blocages, les obstacles ou les leviers possibles à un changement de paradigme. Pour cela, nous poserons une question originelle : pourquoi dans certains systèmes juridiques la personnalité juridique de la nature est reconnue et dans d’autres, non ? Et ajouterons : Une reconsidération du rapport du droit à notre société et à la nature est-elle possible, voire est-elle déjà enclenchée ?

Cela impliquera peut-être de repenser la manière dont le droit appréhende les réalités sociétales ; cela invitera peut-être à adopter d’autres postures, historique, culturelle d’idéologie ou encore sociétale. Mais ne dit-on pas « à cœur vaillant rien d’impossible » ?

Un droit (de l’environnement) attaché à la catégorisation, anthropocentré

La personnalité juridique de la nature pose au juriste un ensemble de questions éthiques, épistémologiques, ou encore culturelles. Actuellement, les éléments constitutifs de la nature sont envisagés en droit sous les termes de « patrimoine commun », de « patrimoine commun de l’humanité » ou de « biens communs », et sous l’angle de la propriété, des biens (article 544 du Code civil) et des choses communes (res communis) (article 714 du Code civil). Il s’agit d’un processus de catégorisation.

Selon le raisonnement juridique classique, le droit prédétermine des catégories juridiques dans lesquelles vont être introduits des notions, des concepts, des animaux, des droits (Hermitte 1999)… En d’autres termes, le droit « saisit » puis « range » parmi ses propres cadres d’analyse, quitte à contraindre quelque peu l’objet de son attention. La démarche ne réside pas dans une adaptation du droit au réel ou au vivant, mais une absorption (parfois une contorsion) du vivant saisi par le droit. L’objectif n’est pas de dire ici s’il s’agit ou non d’une bonne chose. L’objectif est simplement de constater une dynamique juridique à laquelle la nature ne fait pas exception.

Une fois catégorisé, l’objet saisi par le droit se voit attribuer un régime juridique, c’est-à-dire un ensemble de règles applicables qui vont encadrer, réguler et organiser son statut, son rôle, sa raison d’être. Une question surgit alors : ne serait-il pas opportun de repenser le rapport du droit à la nature, pour penser un droit « adapté » à la nature en lieu et place d’une nature « catégorisée » en droit ?

La démarche de catégorisation de la nature est très intéressante sur le plan épistémologique, car elle relève d’une posture préalable particulièrement anthropocentrée. Selon cette approche, la nature et ses éléments constitutifs, en tout ou partie, « appartiennent », « sont utilisés », « sont exploités », ou « sont protégés » par l’homme. En d’autres termes, la nature va être pensée par rapport à l’action de l’homme (Sohnle, 2015) et non tout à fait à partir de ce qu’elle est ou ce qu’elle pourrait-être.

On peut cependant s’interroger sur la véracité d’un tel positionnement dans des sociétés et systèmes juridiques où les croyances, traditions et ancestralités sont placées au cœur de la relation entre l’humain et la nature.

Une personnalité juridique dépendante d’une relation culturelle et ancestrale, entre l’humain et la nature ?

La reconnaissance d’une personnalité juridique à la nature dépend-elle de conceptions culturelles et ancestrales ? En d’autres termes, un système de pensée qui ne lierait pas « naturellement » la nature à l’humain ne pourrait-il pas comprendre, saisir ou apprécier l’idée même d’attribuer une personnalité juridique à la nature ? Dans ce contexte, la personnalité juridique reconnue à la Pachamamma (Monjean-Decaudin, 2010) serait-elle impensable dans notre société française ?

Il faut être conscient que les systèmes juridiques qui ont consacré une personnalité juridique à la nature, ou plus exactement, à certains de ses éléments, font état de traditions culturelles dans lesquelles les humains et les non-humains sont étroitement interconnectés. La nature est considérée comme un ancêtre des populations actuelles (Magallanes, 2015). Par exemple, chez les Maoris, le terme whenua est employé pour désigner à la fois la terre et le placenta. Selon cette conception, les êtres humains sont des enfants sur lesquels pèsent (i) une obligation de prendre soin de la Terre Mère et (ii) une responsabilité à l’égard de la Terre Mère et de ses actifs naturels. De même, un fleuve coulant dans les montagnes est perçu comme un cordon ombilical connectant les tribus à l’essence spirituelle de leurs ancêtres.

Suivant cette forme de dissolution positive de l’être humain dans la nature, un jugement du 20 mars 2017 de la High Court à Nainital[1], en Inde, a reconnu le Gange et son principal affluent, la Yamuna, comme personnes juridiques dotées de droits propres. Le Gange et la Yamuna sont des fleuves sacrés qui irriguent la mythologie indienne. Pour les indiens, et particulièrement pour les hindous, le Gange transcende même la qualité de « personne » pour être l’incarnation d’une divinité et d’une rivière (Eck, 1982). Dans leur décision, les juges se sont référés à différentes références doctrinales en Common Law portant sur la personnalité juridique d’entités non humaines. A ce titre, John William Salmond, théoricien du droit néo-zélandais, avait précisé qu’il est possible de définir juridiquement sous la qualité de « personne » n’importe quelle chose à laquelle le droit va attribuer des droits et des devoirs, ajoutant que le statut de personne n’a de limite que celle de l’imaginaire juridique (Salmond , 1902).

[1] High Court of Uttarakhand at Nainital Mohd, Salim vs. State of Uttarakhand & others, Writ Petition (PIL) n° 126 of 2014, March 2017, https://www.elaw.org/salim-v-state-uttarakhand-writ-petition-pil-no126-2014-december-5-2016-and-march-20-2017

Dans la même veine, le Parlement de Nouvelle-Zélande a définitivement adopté la loi Te Awa Tupua le 14 mars 2017[2]. Cette loi reconnaît la personnalité juridique du Te Awa Tupua dont fait partie le fleuve Whanganui[3]. Cette loi est venue consacrer un accord historique conclu le 5 août 2012 entre le Gouvernement néo-zélandais et les représentants des tribus Maories riveraines du fleuve, dans lequel la Couronne s’était engagée à reconnaître le fleuve comme une entité vivante dotée de la personnalité juridique. D’un point de vue anthropologique et culturel, le Whanganui fournit l’essentiel de la nourriture et du cadre de vie des populations vivant sur ses rives.

[2] Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, 20 March 2017, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html

[3] Le Te Awa Tupua est envisagé dans la loi de manière englobante comme une entité physique et spirituelle qui soutient à la fois la vie et les ressources naturelles présentes au sein du fleuve Whanganui et la santé et le bien-être des communautés du fleuve.

Les règles coutumières relatives aux droits d’usage des riverains reposent sur une relation particulière entre les humains et les éléments de la nature. Le fleuve est considéré comme une entité indivisible et comme un trésor appartenant à tous (David, 2017). Le Whanganui occupe une place particulière dans les croyances Maories. Pour le peuple Atinauhui le fleuve est à la fois un médecin, un prêtre et une personne qui fournit la nourriture et la protection nécessaires contre les tempêtes grâce aux falaises qui le bordent. La notion d’ancêtre est partie intégrante de la relation entre le fleuve et ses riverains et renvoie à la cosmovision Maorie. Dans cette cosmovision, les éléments de la nature ont des liens de parenté avec les humains qui doivent les respecter comme s’ils étaient des leurs, afin d’éviter leur courroux (David, 2017).

Figure 2 : Gravure Maori. Source : Pixabay

Une personnalité juridique exclusivement dépendante d’une relation culturelle et ancestrale entre l’humain et la nature ?

De prime abord, la différence d’approche entre notre système juridique occidental et les systèmes indien ou néo-zélandais semble plus claire. Le premier rend compte d’une préservation de la nature de l’action des hommes, en ce qu’elle est une chose sur laquelle les hommes exercent des pressions. Les seconds rendent compte d’une consécration de la nature pour elle-même, du fait de l’inextricable enchevêtrement entre l’être humain et ses éléments.

La différence observée dans l’approche adoptée par les systèmes juridiques réside-t-elle exclusivement dans la différence de conception sociétale des relations entre l’humain et la nature ? Si tel était le cas, cela signifierait que les systèmes juridiques indien et néo-zélandais pourraient exclure l’hypothèse d’actions humaines dommageables à la nature. A bien regarder, il ne semble pas possible de tenir un tel discours.

Victor David révèle la tension entre le caractère sacré et vénéré des fleuves néo-zélandais et indien et la nécessaire consécration (et protection) des fleuves par le droit. S’il ancre cette tension dans l’interconnexion entre les communautés riveraines des fleuves, les fleuves et leurs écosystèmes, il l’explicite également par le fait que Whanganui et Gange ont fait l’objet de fortes pressions anthropiques. Les vagues de colonisation ont provoquées des formes d’invasions culturelles, emportant avec elles non seulement un effacement de la sacralité de la nature, un développement des besoins économiques (voies navigables pour faciliter l’exploitation de minerais sur les rives des fleuves), et une dégradation des écosystèmes fluviaux notamment par la pollution (David, 2017).

A cela s’est ajoutée l’introduction du droit de propriété, attribuant des rives et des berges à des propriétaires différents, pouvant exercer des droits d’usage différents. En outre, une valeur monétaire a été associée à chaque espace désormais individualisé. Par ce processus, la nature, formant originellement un tout entre humains et non-humains, s’est vue reconsidérée en « quelque chose » sur laquelle les humains pouvaient exercer des activités, des droits… Cette évolution sociétale subie par les populations autochtones a sans doute été un facteur d’attribution d’une personnalité juridique à la nature, en tant que réaction à une dérive de la relation originelle à la nature.

Figure 3 : Whanganui river / urbanisation. Source : Pixabay

Cet élan protecteur se traduit différemment dans notre système juridique. Le législateur intervient en limitant ou en interdisant des activités humaines susceptibles d’accentuer l’érosion de la biodiversité ou d’entrainer le dysfonctionnement des écosystèmes. Il crée pour cela des aires marines protégées, des parcs nationaux, des réserves naturelles ou plus récemment des sanctuaires. Cela permet de réguler la pression anthropique exercée sur la nature et de sanctionner cette pression si elle dépasse un certain seuil, tout en évacuant la question de la personnalité juridique de la nature. Cependant, cette approche semble entretenir le cloisonnement entre êtres humains et nature (les premiers impactant la seconde), alors même qu’on emploie communément, dans les politiques publiques notamment, la notion de services écosystémiques qui tendrait plutôt à (ré)affirmer un lien (quel qu’il soit) entre êtres humains et nature.

On se rend compte que confrontés à des situations similaires ou convergentes, les systèmes juridiques ne réagissent pas de la même manière. Toutefois, l’action législative ou jurisprudentielle de ces systèmes, quels qu’ils soient, va au-delà d’une prise en compte exclusive de l’interconnexion entre humains et nature

Des difficultés communes à l’égard du statut de personnalité juridique de la nature ?

Le couplage droits/devoirs : un obstacle à la reconnaissance de la personnalité juridique

L’un des arguments principalement avancés à l’encontre de la reconnaissance d’une personnalité juridique à la nature est l’existence de devoirs, corollaire a priori incontournable des droits attribués. En droit français, une personne doit recevoir des droits mais aussi supporter des obligations. Certains mécanismes existants permettent de distinguer les bénéficiaires des droits et des devoirs en certaines circonstances. Ainsi, des droits peuvent être conférés à des enfants et la responsabilité de leurs faits dommageables pèse sur un tiers identifié, en l’occurrence le parent (Marguénaud, 1998). Ce découplage droits/devoirs est donc possible en droit, bien qu’envisagé dans des cas particuliers. Par ailleurs, on accepte qu’un arbre s’écrasant sur le toit d’un voisin engage la responsabilité de son propriétaire (le propriétaire du jardin sur lequel était implanté le dit arbre), à cela près que l’arbre « auteur » du dommage ne bénéficie d’aucun droit ni d’aucune consécration juridique, et il n’est qu’un bien catégorisé en droit en tant que tel. Ainsi « assujetti » à son propriétaire, ce dernier peut en disposer comme bon lui semble. Il n’y a guère d’interconnexion entre l’un et l’autre…

Le découplage droits/devoirs relativement aux éléments constitutifs de la nature ne semble en revanche pas poser problème aux néo-zélandais, qui reconnaissent que les devoirs pèsent en réalité sur le système de gouvernance des tribus chargées de protéger le fleuve (Magallanes, 2015 ; Shelton 2015). En cela, le fleuve se voit attribuer des droits, et les communautés vivant sur ses rives des devoirs, ou plus exactement des responsabilités. La responsabilité et la sanction pèsent ici sur les communautés et non sur le titulaire de la personnalité juridique. L’originalité réside dans le fait que les tribus considérées doivent observer ces devoirs afin de ne pas subir le courroux du fleuve ; les devoirs doivent être remplis à l’égard du fleuve et non par le fleuve.

L’évolution technologique et économique : obstacle à la reconnaissance et à l’application du statut de personne juridique

Changeons un instant de territoire pour aller vers le nord, au Canada. La communauté autochtone des Ktunaxa qui habite dans le sud-est de la Colombie britannique, à proximité du Jumbo Mountain, connaît ce glacier sous le nom de Qat’muk et lui attribue une importance spirituelle capitale. Il constitue pour les Premières nations le foyer de l’Esprit du Grizzli. Depuis plus de 20 ans, un projet de station de ski alpin sur ce glacier et sur le territoire des Ktunaxa, ouvert à l’année, était envisagé et la communauté s’y opposait. En 2017, une décision de la Cour suprême du Canada trancha en défaveur de la Première Nation des Ktunaxa, décidant notamment que la protection d’un lieu de culte n’entrait pas dans le champ de la liberté de religion et qu’au surplus, un consensus avait été trouvé entre la communauté et les autorités[4]. La reconnaissance d’une personnalité juridique n’était dès lors pas envisagée ni envisageable.

[4] : Cour Suprême du Canada, Ktunaxa Nation c. Colombie Britannique, 2 novembre 2017, n° 36664.

En réalité, aucun consensus n’était envisageable dans la mesure où les conceptions de la montagne adoptées par les autorités et promoteurs et par la communauté étaient viscéralement différentes. Pour l’Etat, le Jumbo Mountain est un territoire vide ou pratiquement inoccupé, et une superbe montagne à exploiter d’un point de vue économique. Pour les Ktunaxa, ce territoire est sacré car la montagne abrite l’esprit de l’ours Grizzli. La construction d’un Resort précisément sur ce territoire dérangerait l’esprit qui s’en irait alors à tout jamais (Thériault, 2018).

En 2020, l’affaire du Jumbo Mountain a cependant connu un nouvel épilogue. Les autorités canadiennes ont pris la décision de créer une réserve indigène et aire protégée sur la chaîne Purcell, intégrant par là-même le Jumbo Mountain. Cette décision peut recevoir différentes interprétations : un objectif de préserver la diversité biologique régionale, une réponse aux appels de la communauté des Ktunaxa de ne pas porter atteinte à leur territoire et à l’esprit du Grizzli, une réponse aux revendications associatives de préserver les écosystèmes… Dans tous les cas, il ne s’agit pas d’une personnification juridique de la nature, mais bien d’une démarche de protection de la nature, à l’image de celle mise en place dans notre système juridique. De plus, il semblerait que la démarche intègre un acte d’opportunité, afin de permettre au Canada d’atteindre son objectif de protection de 25% de son territoire terrestre et 25% de son territoire marin d’ici 2025.

Figure 4 : Sommet du Jumbo Mountain, abritant l’esprit de l’ours Grizzli. Source : Pixabay

Autre exemple, sur le continent sud-américain, la Bolivie a adopté en 2012 une législation dédiée au droit de la Terre Mère et au développement pour le « bien vivre »[5] qui reconnait la Terre Mère comme un système dynamique vivant et lui confère un cadre juridique complet de droits comparables aux droits de l’homme. Cependant, en pratique, la mise en œuvre de cette loi se heurte au développement technologique. En théorie, le droit de la Pachamama est de ne pas voir ses organismes et éléments modifiés. Or, la question du maïs génétiquement modifié, particulièrement dans les pays sud-américains, se pose avec acuité. Si les modifications génétiques devenaient interdites pour observer le droit de la Pachamama, 90% de l’agriculture bolivienne serait impactée.

[5] Ley marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien, Ley n° 300, 15 de octubre de 2012.

Vers une personnification procédurale de la nature, en droit ?

Marie-Angèle Hermitte recourt à une distinction originale et très intéressante entre personnification substantielle et personnification procédurale (Hermitte, 2011). Alors que la première attribue aux éléments naturels les caractères jusque-là réservés aux personnes humaines et renvoie aux personnifications du Whanganui ou du Gange, la seconde évoque des mécanismes d’action en justice qui donnent une « voix » à des non-humains, renvoyant alors à une jurisprudence bien connue en France : l’affaire Erika.

Pour mémoire, l’Erika était un navire battant pavillon maltais chargé d’une cargaison de 30 884 tonnes de fioul lourd qui avait fait naufrage lors d’une tempête pendant sa traversée du golfe de Gascogne, le 12 décembre 1999, suite à une défaillance de sa structure. Une partie importante de sa cargaison d’hydrocarbure s’était répandue en mer et les dommages résultant de ce rejet avaient atteint le littoral, affectant plus de 400 kilomètres de côtes depuis la pointe de la Bretagne jusqu’au sud de la Nouvelle Aquitaine.

La Cour de cassation, dans un arrêt 25 septembre 2012[6], a confirmé le positionnement de la cour d’appel sur la reconnaissance de quatre chefs de préjudice dont trois de type humain (préjudices matériel, économique et moral) et un quatrième inédit, appelé préjudice écologique, devant être indemnisé et caractérisé comme un « préjudice (…) [qui] s’entend de toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel (…), qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime » (Boutonnet, 2010). Ce positionnement adopté par la Cour reprenait en partie une proposition doctrinale formulée quelques temps auparavant, évoquant un « préjudice écologique pur » caractérisé comme une atteinte aux éléments de la nature et à leurs fonctions (Neyret, Martin, 2012).

[6] Cass. crim., 25 sept. 2012, n°10-82938.

En reconnaissant l’existence de ce préjudice, la Cour reconnut que des associations seraient recevables à agir en justice pour y représenter les intérêts de la nature et obtenir une indemnisation « au bénéfice » de la nature (i.e. pour le préjudice subi par la nature). Cette décision a donc marqué un pas important dans la reconnaissance de la nature « pour ce qu’elle est », et autrement qu’à travers ses usages pour les humains. La notion de préjudice écologique, et la personnification procédurale qu’elle implique, a été introduite dans le code civil en 2016 par le législateur, à l’occasion de la loi pour la reconquête de la biodiversité. Le préjudice est ainsi défini comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement »[7].

[7] Article 1247 du code de l’environnement.

Une autre approche possible : le recours aux communs, ou ‘commons’

Peut-on envisager un entre-deux qui respecterait la tendance à la « personnification » de la nature tout en l’insérant dans une pensée plus occidentale ? Cela consisterait à utiliser la notion de communs, ou commons, en référence à Elinor Ostrom. L’objectif ici est de savoir si cette notion, que l’on envisagera au sens juridique proposé par des auteurs belges (Misonne et al., 2018), permet d’éclairer la question de la personnalité juridique de la nature.

Dans cette perspective, pour envisager les communs, il convient de se départir de la notion juridique de res communes (choses communes) que l’on retrouve à l’article 714 du code civil définies comme les « choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous », et dont « des lois de police règlent la manière d’en jouir ».

Selon cette hypothèse, les commons ne renvoient pas aux « choses communes», mais aux éléments de la nature envisagés selon une dynamique collective et créative, et présentant trois constantes entrelacées. La première est « un souci de l’accès et, par extension, du partage de l’usage », la deuxième est « l’existence d’une communauté engagée » et la troisième est « la revendication d’un projet » tendant à « faire mieux » et à être réalisé (Misonne, De Clipelle, Ost, 2018). Nous n’entrerons pas plus loin dans la définition des commons, mais proposons d’en souligner l’essentiel pour ce qui retient notre attention dans ces quelques lignes : la nature est intégrée dans un projet de société porté par une communauté engagée dont l’objectif est l’amélioration constante de l’usage, de l’accès, du partage des éléments naturels. La « soutenabilité » de la nature est ainsi placée au centre du projet sociétal. Entre « projet partagé » selon cette acception et « croyance partagée » au sein des sociétés indiennes et néo-zélandaises, on peut envisager une forme de convergence d’appréhension de la nature.

Figure 5 : Le climat relève-t-il des communs, à l’échelle mondiale ? Il n’appartient à personne, mais sa dynamique dépend aujourd’hui des décisions et actions politiques, écologiques, économiques et technologiques des sociétés humaines, donc de nos modes de vie – tel est le leitmotiv des manifestations contre le réchauffement climatique. Cliché : A. Teyssèdre.

D’ailleurs, cette dynamique des commons n’est pas totalement déconnectée des modes de vie des communautés autochtones. Serge Gutwirth a montré le lien sous l’angle du commoning. Selon lui, le commoning renvoie à « des pratiques qui rassemblent et articulent (i) un groupe de personnes (ii) qui s’auto-organisent et se donnent leurs propres règles de fonctionnement, de résolution de conflits et d’ouverture, (iii) autour d’une ressource qui les concerne et responsabilise collectivement, (iv) et y poursuivent des activités caractérisées par leur générativité» (Gutwirth, Stengers, 2016). Alors que le statut juridique de la res communis renvoie à une reconnaissance, en droit, d’un « bien », le commoning renvoie à un « genre d’agir ».

Dès lors, l’utilisation de la notion de commons pourrait-elle être l’un des outils permettant de reconnaître à la nature un autre statut que celui de bien, tout en évitant le statut de personnalité juridique qui ne correspondrait pas tout à fait aux croyances occidentales ? Ces relations d’interdépendance, replacées dans notre mode de pensée, ne renvoient-ils pas à une mise en cohérence de l’humain avec l’écologie (Gilbert, Sapp, Tauber, 2012)?

Cette notion de commons rappelle la répartition envisagée entre droits et devoirs dans la législation bolivienne : la nature a des droits et les devoirs pèsent in fine sur les communautés locales formant des instances de gouvernance. Il pèse sur elles la responsabilité d’éviter « le courroux » des éléments de la nature. Dans ce cadre, l’interdépendance est précisément au cœur du devenir des communautés. Le contraste avec le rapport de propriété, qui est unilatéral, individualiste, absolu et exclusif, est ici très fort (Gurwith, 2018). Un éclairage remarquable est donné par Serge Gurwith en ces termes : « La tension est facile à comprendre, car les communautés autochtones ne définissent pas les liens entre nature et culture de la même manière que les sociétés modernes. Elles ne se considèrent ni ne se conduisent comme « maîtres et possesseurs » ou « propriétaires » des terres, mais elles fabriquent et entretiennent avec celles-ci des liens de réciprocité et d’interdépendance ».

Cela constitue un défi pour le juriste en ce que cette approche invite à la fois à un dépassement des catégories juridiques jusqu’à présent connues, qu’il s’agisse des biens ou des déclinaisons en patrimoine commun ou en biens communs, et à un changement de paradigme de la pensée juridique dans son rapport aux éléments de la nature. [Cette question sera explorée dans un prochain ‘regard’ sur les communs. Note de l’éditrice.]

Conclusion

Ces propos n’aspirent pas à se positionner « pour » ou « contre » l’attribution d’une personnalité juridique à la nature, ni à s’improviser alchimiste au point de sortir une solution prête à l’emploi qui satisferait tout à chacun. L’objectif est au contraire de questionner l’hypothèse d’une sortie des binarités personnalité juridique vs pas de personnalité juridique, ou encore personnes vs biens, pour tenter de (i) comprendre l’origine des débats et des obstacles qui y sont liés, (ii) explorer d’autres voies possibles et en devenir, et (iii) reconnecter le droit à la nature et à son essence plurielle culturelle, sociétale, écologique, anthropologique, de croyances et finalement… humaine !

Glossaire :

in R. Guillien &al., 2005. Lexique des termes juridiques, 15ème Ed., Dalloz, 664 p.

* Considérant : Synonyme d’attendu. Utilisé notamment dans la rédaction d’es arrêts de certaines cours d’appel, du Conseil d’État, et du Conseil constitutionnel.

** Nue-propriété : Droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui donne à son titulaire le droit de disposer de la chose mais ne lui confère ni l’usage, ni la jouissance, lesquels sont les prérogatives de l’usufruitier sur cette même chose.

Remerciements

Merci à Anne Teyssèdre pour ses relectures, remarques et suggestions, et pour son invitation à partager cette réflexion dans les Regards de la SFE2.

Bibliographie

Boutonnet M., 2010, Vers la réparation intégrale des atteintes à l’environnement, Environnement, 7, 13.

David V., 2017, La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique reconnue aux fleuves Whanganui, Gange et Yamuna, Revue juridique de l’environnement, 3, 42, 409-424.

Eck D., 1982, The Goddess Ganges in Hindu Sacred Geography », in Hawley J.S., Wulff D.M. (Eds.), The Divine Consort: Radha and the Goddesses of India, Boston, Beacon Press.

Gilbert F., Sapp J., Tauber A.I., 2012, A Symbiotic View of Life: We Have Never Been Individuals, The Quaterly Review of Biology, 87, 325-341.

Gutwirth S., 2018, Quel(s) droit(s) pour quel(s) commun(s) ?. Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 81, 83-107.

Gutwirth S., Stengers I, 2016, Le droit à l’épreuve de la résurgence des commons, Revue juridique de l’environnement, 2, 306-343.

Hermitte M.A. 2011, La nature sujet de droit ?, Anales. Histoire, Sciences sociales, p. 173-212.

Hermitte M.A., 1999, Le droit est un autre monde, Enquête, 7, 17-37.

Magallanes C., 2015, Nature as an Ancestor: Two Examples of Legal Personality for Nature

in New Zealand, VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, DOI : 10.4000/vertigo.16199

Marguénaud J.-P., 1998, La personnalité juridique des animaux, Recueil Dalloz, 205.

Misonne D., 2018, La définition juridique des communs environnementaux. Annales des Mines – Responsabilité et environnement, 5-9.

Misonne D., De Clippele M.-S., Ost F., 2018, L’actualité des communs à la croisée des enjeux de l’environnement et de la culture, Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 81, 59-81.

Monjean-Decaudin S., 2010, Constitution et équiatorialité : La Pacha Mama proclamée sujet de droit, Revue Histoire(s) de l’Amérique latine, 4, 3.

Neyret L., Martin G. J., 2012, Nomenclature des préjudices environnementaux, Paris, LGDJ.

Salmond J.W., Jurisprudence or the Theory of the Law, London, Stevens and Haines.

Shelton D., 2015, Nature as a legal person, VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, DOI : 10.4000/vertigo.16188

Sohnle J., 2015, La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie juridique du fictif, VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement; DOI : 10.4000/vertigo.1634

Thériault S., (à paraître en 2020), Introduction, in Hommes-Milieux. Quelles perspectives méthodologiques interdisciplinaires pour mieux « travailler ensemble » ?, Fascicule numérique, publié par UMR Amure, https://www.umr-amure.fr/.

Pour en savoir plus, regards connexes

Brunet P., 2019, Les droits de la nature et la personnalité juridique des entités naturelles en Nouvelle Zélande : un commun qui s’ignore ?, Journal of Constitutional History, p. 39-53.

David V., 2015, Le fleuve Whanganui, sujet de droit, in Séverine B., David C., David V. (dir.), Le développement durable en Océanie, vers une nouvelle éthique ?, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix Marseille.

Descola Ph., 2005, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard.

Martinat F., 2005, Chapitre 3. Les cosmologies indigènes, in La reconnaissance des peuples indigènes entre droit et politique, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.

Regards connexes :

Regards sur le Droit de l’Environnement, ou renvoyant au Droit : https://sfecologie.org/tag/droit/

Autres regards sur la préservation de la biodiversité : https://sfecologie.org/tag/preservation-biodiversite/

Sur l’éthique et les valeurs de la biodiversité : https://sfecologie.org/tag/ethique/

Sur les stratégies et politiques : https://sfecologie.org/tag/strategies-et-politiques/

.

Edition et mise en ligne de ces deux Regards : Anne Teyssèdre.

——

Une excellente et très complexe discussion qui rappelle celle concernant le statut juridique des animaux et leur considération en tant que personnes non-humaines. Voir, par exemple, les argumentaires antispécistes à partir des idées de Claude Levi-Strauss et la critique du terme ‘animal’ de Jacques Derrida.

Quel que soit notre choix de classement et de hiérarchie du vivant, la question de l’efficacité protectrice sur le plan juridique se pose constamment.

Bonjour, Merci pour votre commentaire 🙂 Je suis tout à fait d’accord. Le questionnement relatif au statut des animaux est en effet plus proche qu’on ne le croit de la personnalité juridique de la nature. Le débat y est vif également, mais sans doute est-il plus « facile » d’imaginer un être doté de sentiments et de capacité de souffrance pour un animal que pour un arbre (ou plus complexe encore, un fleuve). Le terme animal est en effet catégorisant également, car il crée une dissociation supplémentaire (au bénéfice de l’être humain!).

Merci aux auteurs de ces deux ‘regards’ très contrastés sur une notion juridique discutée; deux articles rédigés dans une optique conservationniste (i.e., avec un objectif de préservation de la biodiversité) et avec un langage clair, bien compréhensible des non initiés.

Bien que non juriste, l’approche patrimoniale de type ‘propriétarienne’ de Louis me laisse cependant sceptique, de même que son argument sur le couplage inévitable entre droits et devoirs, ou droit et responsabilité.

Les possibilités de découplage entre ces deux versants de la personnalité juridique, évoquées par Adélie, me semblent en revanche des pistes très intéressantes pour intégrer les éléments et dynamiques non humaines dans le Droit.. La nouvelle approche des communs (comme ‘genre d’agir’), notamment, me paraît prometteuse – elle sera présentée plus largement par Adélie dans un prochain regard.

Etant donné l’objectif commun de préservation de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes, il me semble cependant que le fossé n’est pas si large entre la conception ‘propriétarienne’ de Louis et celle(s) procédurale(s) et dynamique(s) d’Adélie.

Ainsi, la proposition ci-dessous de Louis modifiée à la marge, en remplaçant les termes de ‘choses particulières’ et ‘biens environnementaux’ par ceux ‘d’éléments non humains et dynamiques écologiques’, rejoint il me semble l’approche (‘procédurale’, dynamique et non propriétarienne) d’Adélie :

« Ainsi, [le propriétaire -> l’ancien « propriétaire terrien », ou la collectivité territoriale locale] deviendrait, de droit, soit gardien de ces [choses particulières -> êtres vivants en interaction, éléments et dynamiques écologiques], soit simple usufruitier ; et l’État serait alors [un nu-propriétaire* -> garant légal(?)] dont l’action aurait pour objet de protéger [les biens environnementaux -> ces éléments non humains et dynamiques écologiques] de tous les abus : spéculation, surexploitation et/ou destruction. »

[+ Au delà de ‘gardienne’ ou ‘usufruitière’, la collectivité territoriale occupant un habitat ou menant des activités dans un écosystème pourrait se concerter et s’organiser pour le ‘gérer’ durablement, selon un projet commun, avec la nouvelle approche des communs..]

Qu’en dites-vous?

Bien cordialement,

Anne

Bonjour Anne,

Remplacer « choses » et « biens » par « éléments » et « dynamiques » provoque, de mon point de vue, une ouverture incontestable. Alors que les premiers termes renvoient à des catégories juridiques définies et maîtrisées, les seconds proposent un vocable plus englobant, flexible et complexe (qui n’est pas forcément maîtrisé en droit, mais qui permet précisément de questionner l’opportunité des catégories juridiques existantes).

Par ailleurs, je pense que l’idée de gestion que vous placez au coeur de votre commentaire (sauf erreur de ma part 🙂 ) est un élément décisif qui permet de faire bouger les lignes de l’approche juridique plus classique. Cependant, là où il faudrait creuser, c’est sur la transposition propriétaire/usufruitier/gardien, etc. Je n’ai pas de réponse tranchée à ce sujet, aussi la question reste ouverte, mais je craindrais qu’en voulant maintenir ces vocables, on en revienne toujours au même point: un usufruitier suppose un nu-propriétaire et ensemble, ils bénéficient d’une forme de « propriété sur la chose ». L’idée d’une gestion collective dans le cadre d’un projet commun va à mon sens bien au-delà de cette approche.

Enfin, l’idée d’une gestion durable par une collectivité territoriale ne me semble pas exactement adaptée, ou à tout le moins insuffisante. Je m’explique. Derrière ces formes de projet commun se flush souvent une communauté, ou plus exactement, une communauté au sens de « tribu » portée par une identité qui lui est propre (valeurs communes, ancêtres communs, futurs liés…). Je pense qu’il y a un écart entre cette idée de communauté (adhésion par volonté) et celle de collectivité territoriale (circonscription administrative imposée en fonction de considérations territoriales et juridiques). La dimension identitaire n’est pas toujours déconnectée de la territorialité, mais je pense qu’elle la dépasse.

Bien cordialement, Adélie

Bonjour Anne, et encore merci de susciter le débat.

La question est complexe, et comme l’écrit fort justement Adélie, il n’y a pas de solution prête à l’emploi. Je crois que le sujet est fondamentalement de savoir de quoi l’on parle. Qu’est-ce qu’une personne ? Qu’est-ce qu’un bien ? D’un point de vue juridique en ce qui nous concerne.

La définition de la personne est « l’aptitude à être titulaire de droits et de devoirs ». Mon propos est donc de dire que si l’on décidait d’attribuer la personnalité à la nature ou à une de ses composantes, cela reviendrait à requestionner tout notre droit. De rebâtir l’intégralité de la discipline puisque la distinction entre personnes et choses est la SUMMA DIVISIO sur laquelle est bâtie tout notre édifice juridique. Ce n’est pas un ajustement. Très loin de là. c’est une révolution. Avec tous les risques que cela emporte… Nous avons quand même pas mal d’acquis depuis deux siècles.

Je crois par ailleurs qu’il y a dans l’opinion publique une véritable confusion entre le « statut juridique » et le « régime juridique ».

Changer de statut reviendrait à passer la nature ou ses composantes de choses à personnes. Et je ne suis pas certain que cela lese protège davantage. Tout en créant une confusion dangereuse entre personne et chose car la nature et ses composantes resteront appropriables ; en partie tout du moins (les « ressources » naturelles). Et donc cela voudrait dire que des personnes, ou parties de personnes, peuvent entrer dans le patrimoine d’autres. Sans revenir sur l’esclavage, cela pourrait avoir des conséquences futures notamment dans le domaine de la bioéthique et de la médecine : appropriation / marchandisation du corps, ou d’une partie du corps, humain.

Changer de régime juridique me parait plus opportun. Certainement en laissant à la nature et à ses composantes un statut de biens mais de biens communs (« commons »). Et des protections / restrictions qui doivent alors logiquement accompagner ce régime de patrimonialité commune. Le régime juridique aujourd’hui applicable à la nature est pour moi obsolète : il part d’un postulat ancien qui est celui de la disponibilité. Cependant, il n’y a aucun mal à être un bien, si je puis dire, pourvu que le régime juridique applicable à ce bien prenne la mesure des enjeux des enjeux de conservation de ce bien (aux deux sens de ce mot polysémique). Cela a été le cas pour le patrimoine historique et culturel, il n’y a pas de raison que cela ne puisse se faire pour le patrimoine naturel.

Du coup, je te rejoins assez sur ta conclusion. Le fossé n’est pas énorme. Les solutions existent mais un effort d’identification doit être réalisé. Et j’ai peur que la solution portée dans le débat public sur la personnalité soit l’exemple type d’une solution de facilité qui peut se révéler dangereuse et/ou inefficace. La solution me semble à trouver dans les acquis juridiques dont nous avons hérités. En creusant ce sillon plutôt qu’en faisant table rase.

Faisons nous violence ! Et innovons. Le champs des possibles est immense.

Bonjour à tous,

Pour répondre au dernier commentaire d’Adélie :

– je pense que c’est plus une question de réseaux d’êtres vivants en interaction entre eux et avec leur biotope qu’il s’agit, mais ceci est sans doute une précision inutile sur le plan (de la formulation) juridique;

– pour la question de l’identité des groupes locaux, partageant un projet de gestion collective de territoires: c’est une question politique et juridique peu évidente en effet.. N’étant ni experte en sciences politiques ni juriste, le principe de l’appartenance au groupe par adhésion volontaire me semble une bonne idée, mais n’est-ce pas l’ensemble des acteurs locaux, « impactant » l’environnement local (et global) par leurs activités, qu’il faudrait responsabiliser (pour ne pas laisser des acteurs à fort impact environnemental hors de la concertation) ?

C’est ce qu’essaie de faire le Programme MAB (Man and Biosphere), dans les Réserves de Biosphère.. La préservation de la biodiversité n’est pas garantie dans ces Réserves, mais les efforts d’éducation à la Biodiversité et de motivation des habitants sont là..

Bien cordialement, Anne