La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE) vous propose ce regard de Harold Levrel et Denis Couvet, respectivement Professeur d’Economie à AgroParisTech et Professeur d’Ecologie au MNHN, sur la transition de l’agriculture conventionnelle vers l’agriculture biologique.

Cet article paraîtra également dans un prochain dossier de la revue L’Ecologiste (partenaire de publication de ces ‘regards’ sur la biodiversité), consacré à l’Agriculture et l’alimentation.

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

———-

Analyse de la transition vers l’agriculture biologique

par Harold Levrel1 et Denis Couvet2

1 : Professeur à AgroParistech, chercheur au CIRED

2 : Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Membre de l’Académie de l’Agriculture

——-

Mots clés : Agriculture biologique, agriculture conventionnelle, rendements agronomiques, rentabilité économique, transition écologique, transition agricole, transition alimentaire, préservation de la biodiversité.

——–

- Introduction

- L’agriculture bio a un moindre impact sur l’environnement

- Le message de l’agriculture bio est simple et efficace

- L’agriculture bio est économiquement profitable

- L’agriculture bio est bonne pour l’emploi

- Le modèle économique associé au bio est plus viable

- Les rendements de l’agriculture bio sont plutôt bons

- Conclusion

- Glossaire

- Bibliographie

- Regards connexes

- Forum de discussion sur ce regard

——-

Introduction : Comment comparer agriculture conventionnelle et agriculture bio?

Expertiser les conditions et conséquences d’une transition de l’agriculture conventionnelle vers le « bio » est complexe. La plupart des études comparent l’agriculture conventionnelle* et l’agriculture bio* (voir glossaire) en adoptant une approche analytique mono-factorielle, focalisée sur des rendements pour une variété donnée. Il nous semble cependant discutable de comparer des rendements entre le système bio et le système conventionnel qui mobilise, pour des raisons historiques, les meilleures terres, et qui a bénéficié d’accompagnements techniques et de subventions aux rendements pendant 50 ans.

Comparer le système bio et le système conventionnel implique de mettre en balance de nombreux éléments tel que les rendements, les prix, les techniques de production, les relations avec les espèces auxiliaires, les infrastructures écologiques* (voir glossaire à la fin du texte), les préférences des consommateurs. Pour cela, il faut adopter une approche systémique de la transition vers l’agriculture bio, d’autant plus que celle-ci n’est pas seulement agronomique : c’est aussi une transition culturelle, écologique, paysagère, macro-économique et organisationnelle.

Cette transition est culturelle, parce qu’elle implique le passage d’une vision de l’agriculture basée sur le contrôle possible par les humains des variabilités naturelles, à une vision fondée sur l’idée de symbiose entre les dynamiques humaines et les dynamiques naturelles.

Fig.1 : Parcelle de légumes bio © Nicku / Dreamstime.com

Elle est écologique, car les impacts de l’agriculture conventionnelle sur la biodiversité, le climat et la santé (humaine et animale) sont aujourd’hui de plus en plus documentés ; cette transition vers le bio est un levier essentiel pour respecter les politiques environnementales, adoptées depuis le début des années 2000, sur l’eau, la qualité de l’air ou les espèces et habitats menacés. Le passage au bio nécessite par ailleurs un meilleur usage des processus écologiques naturels, ce qui va conduire à investir dans des infrastructures écologiques.

Elle est paysagère, car le développement du bio pourrait dépendre en partie de la création d’une mosaïque de parcelles plus petites, entourées de bandes enherbées, d’arbres ou/et d’autres structures favorisant le bio-contrôle et l’optimisation de l’usage des nutriments naturels.

La transition est macro-économique, car il s’agit de substituer du capital artificiel* (c’est-à-dire produit par l’homme), notamment les intrants de synthèse, par du capital naturel (auxiliaires de cultures, engrais organiques) mais aussi par du capital humain (besoin plus élevé en force de travail), à l’inverse de la substitution du capital naturel et du capital humain par du capital artificiel opérée depuis deux siècles. Par ailleurs la transition vers le bio implique le passage d’un modèle économique fondé sur la production de biens homogènes à un système de production dans lequel l’alimentation, les bénéfices environnementaux tout autant que sociaux sont appréhendés et appuyés financièrement, notamment via ce que l’on appelle les paiements pour services environnementaux que peut offrir l’agriculture multifonctionnelle.

La transition enfin est organisationnelle car l’agriculteur, qui a été transformé en chef d’entreprise maximisant ses rendements et (parfois) ses bénéfices au 20ème siècle, est aujourd’hui bien plus que cela aux yeux de la société – producteur d’aliments, aménageur du territoire, fournisseur de services environnementaux, fournisseur d’emplois en milieu rural –, ce qui nécessite de faire évoluer son statut. Mais au-delà même de l’agriculteur ce sont les syndicats, les ministères, les chambres d’agriculture, les instituts de recherche qui entrent dans une mutation forte pour construire, petit à petit, un nouveau système de production visant notamment à une collaboration accrue entre le monde de l’agriculture et le monde de l’écologie afin de trouver de nouvelles solutions basées sur la nature.

Les avantages de la production bio, tant d’un point de vue économique, écologique que social, restent débattus. C’est pour cette raison qu’il nous semble important de rappeler ses nombreux avantages, en reprenant un certain nombre d’éléments simples et compréhensibles pour l’ensemble des publics, tout en gardant à l’esprit que certains points peuvent être débattus.

L’agriculture bio a un moindre impact sur l’environnement

L’agriculture biologique est le seul système de production agricole qui bénéficie d’un cahier des charges cohérent et pluri-attributs, allant des enjeux environnementaux (absence de pesticides et d’intrants chimiques) jusqu’au bien-être animal en passant par l’interdiction de la production hors-sols (depuis 2018), avec un niveau de contrôle élevé (contrôle annuel ou tri-annuel + contrôles inopinés).

Des problèmes persistent, tel le refus par les agriculteurs bio (notamment en France) d’une certification basée sur les résultats (seuils maximum de pesticides chimiques présent dans les produits à respecter pour bénéficier du label), et le maintien d’un système de certification fondée sur des objectifs de moyens (absence d’usage de pesticides chimiques par les agriculteurs), parce qu’il est difficile d’identifier l’origine des pollutions dans les produits (historiques ou de proximité).

Fig.2 : Agriculture intensive en Picardie @ Anne Teyssèdre

Un problème avec les pollutions chimiques issues de l’agriculture conventionnelle est qu’elles sont extrêmement tenaces dans les sols. Une étude menée sur le temps de récupération des habitats après pollutions ou destruction montre ainsi que les habitats agricoles ayant subi une exploitation intensive sont parmi ceux dont la restauration nécessite le plus de temps (Jones et Schmitz, 2009). Il faut attendre jusqu’à 70 ans pour voir disparaître les traces de polluants dans des sols précédemment cultivés de manière intensive. Sachant que la labellisation ‘Agriculture Biologique’ peut être obtenue 3 ans après avoir renoncé aux intrants chimiques, on comprend que l’on puisse trouver des traces de produits chimiques de synthèse dans certains terrains et produits bio.

Une autre limite de l’agriculture bio est le fait que certains intrants ou pesticides naturels peuvent avoir des effets négatifs sur l’environnement – la « bouillie bordelaise », mélange de sulfate de cuivre et de chaux, est l’exemple le plus connu. La réglementation sur ces intrants ‘naturels’ potentiellement toxiques est certainement à revoir. Il reste que, même imparfait et perfectible, ce système de production permet de réduire les émissions de polluants dans les sols, dans l’eau et dans l’air, de réduire des problèmes récurrents tels que celui des algues vertes, de respecter les normes environnementales.

Fig 3 : Agriculture bio en Gâtinais

© Catherine Cibien

La production bio est par ailleurs bonne pour la majorité des composantes de la biodiversité : oiseaux, mammifères, araignées, plantes, micro-organismes du sol notamment (Fuller et al., 2005 ; Hole et al., 2005). Deux exceptions: les scarabées et les vers de terre, du fait d’un travail du sol plus important liés à la lutte contre les mauvaises herbes qu’en agriculture conventionnelle.

Du côté de la demande, il apparaît que les choix de consommation ‘bio’ sont corrélés à des régimes alimentaires moins carnés et la consommation d’aliments moins transformés (Desquilbet et al. 2018), ce qui a un impact positif sur l’environnement et la santé (Tilman et al., 2014).

Le message de l’agriculture bio est simple et efficace

L’image positive des produits bio joue un rôle clé pour alimenter la demande, et donc réduire les impacts négatifs sur l’environnement et la santé. En effet si de nombreux agronomes soulignent avec raison que l’agriculture bio est fondée sur une vision radicale, qui n’est peut-être pas la meilleure du point de vue des arbitrages entre production et conservation de l’environnement, ils oublient cependant souvent un point important : le bio est le seul label connu qui envoie un message clair à destination des consommateurs, tel que « aucun pesticide de synthèse n’a été utilisé pour la production bio ». Développer un label dont le message serait que des intrants de synthèse sont utilisés, mais de manière raisonnable (agriculture raisonnée), voire de manière marginale (agriculture de conservation qui s’appuient avant tout sur une réduction du travail du sol), pourrait être inefficace pour sensibiliser et donc ‘impacter’ le comportement de consommateurs ayant peu de temps pour réfléchir aux nuances. Ils sont en effet portés à choisir leurs produits en fonction de critères simples, sinon binaires.

Fig 4 : Stand de fruits et légumes bio dans un marché, en Toscane

© A. Teyssèdre

Ceci est évident lorsqu’on constate que les deux motifs de consommation du bio sont la réduction des impacts négatifs sur l’environnement et la santé. Les consommateurs ‘bio’ veulent un produit « propre », que ce soit pour eux ou pour l’environnement. C’est sans doute la force du bio aujourd’hui que d’avoir réussi à convaincre que les produits venant du bio sont « propres ». Le bio bénéficie ainsi d’une très bonne image auprès de la population (83% des français font confiance aux labels bio comme signe de reconnaissance d’un produit respectueux de l’environnement).

A cela s’ajoute que les consommateurs de produits bio accélèrent la transition vers de nouveaux régimes alimentaires, moins carnés et ‘artificiels’, comme nous l’avons mentionné ci-dessus (Desquilbet et al., 2018), allégeant ainsi les pressions de l’agriculture sur les écosystèmes au bénéfice de la biodiversité et des sociétés humaines (en vue notamment de la sécurité alimentaire, cf. Foley et al. 2014).

L’agriculture bio est économiquement profitable

Elle l’est notamment en France, malgré de moindres subventions que l’agriculture conventionnelle. Cette affirmation, qui peut surprendre, s’appuie sur plusieurs arguments.

Tout d’abord, un raisonnement qui viserait à comparer les subventions pour des cultures données ne nous semble pas pertinent, notamment parce que les exploitants bio fonctionnent sur des logiques de rotation différentes et pratiquent beaucoup plus la polyculture (pour rechercher des synergies entre variétés). Pour faire des comparaisons de subvention, il faut raisonner à l’échelle d’une entité économique, en l’occurrence l’exploitation agricole, et non pas de la variété cultivée. A l’échelle des exploitations, les agriculteurs bio touchent bel et bien moins de subventions. En effet, les exploitations bio sont dominantes dans les secteurs qui captent le moins de subventions (horticulture, maraichage, fruit et autres agricultures pérennes, viticulture), et peu importantes dans les secteurs les mieux dotés en subventions (grandes cultures et élevage bovin notamment) (Agreste-Primeur, 2016 ; Agence Bio, 2016). Un travail récent de la Commission Européenne montre ainsi que la France est le seul pays européen où la part des subventions directes aux agriculteurs est plus basse dans le bio que dans le conventionnel (43% VS 64%) (European Commission, 2013).

Le diagnostic peut être bien pire, en outre, si l’on considère que les exploitations conventionnelles bénéficient de subventions indirectes via la non prise en compte (ou ‘internalisation’) des externalités négatives* qu’elles génèrent sur la santé et l’environnement. En effet le coût environnemental et sanitaire des pollutions, payé par l’Etat et les contribuables, peut être considéré comme une forme de subvention indirecte[1] (ex : Sainteny, 2012). Or, en la matière, les différences entre les exploitations bios et les exploitations conventionnelles sont très importantes. Une étude récente, réalisée en France et comparant les différences d’externalités entre le bio et le conventionnel, a proposé pour la première fois des estimations monétaires à partir de références existant dans la littérature (Sautereau et Benoit, 2016). On peut mentionner ainsi le coût des pollutions par nitrates (entre 17€ et 23€/ha/an), le coût de la disparition de la régulation biologique des ravageurs (entre 10€ et 21€/ha/an), le coût de la pollution de l’environnement aquatique par les pesticides (entre 3€ et 309€/ha/an), le coût du contrôle de l’usage des pesticides (14€/ha/an).

[1] Notons qu’il n’y a pas consensus sur ce point car certains objectent qu’il faut une action de paiement pour pouvoir parler de subvention. Pour autant, les économistes considèrent que l’exonération du paiement du coût social généré par un système de production peut être considéré comme une subvention. L’OCDE (1996) souligne ainsi qu’une subvention est une « mesure qui réduit à la fois les coûts pour les consommateurs et les producteurs en leur accordant un soutien direct ou indirect » (qui est payé in fine par le citoyen-contribuable).

Si l’on ajoute à tout cela que l’agriculture conventionnelle bénéficie des exemptions de TVA sur les intrants chimiques, puisqu’il s’agit de consommation intermédiaire (en effet, seuls les particuliers sont impactés par l’augmentation de la TVA sur les pesticides chimiques), on arrive à la conclusion que la production bio en France touche entre deux et trois fois moins de subventions que l’agriculture conventionnelle.

Pour autant, malgré de faibles subventions et un surcoût lié à la certification et au changement de pratiques, le marché bio est en pleine croissance en France (supérieur à 10% par an, depuis 10 ans). Il représentait 1 milliard d’euros en 2001, contre plus de 8 milliards en 2017, le nombre d’exploitations bio passant de 10 364 en 2001 à 36 664 en 2017. A une échelle mondiale, la production bio génère, hors subventions, des bénéfices entre 22% et 35% plus élevé que dans le conventionnel, du fait de la prime que les consommateurs consentent à payer pour ce type de produits (Crowder et Reganold, 2015).

Fig.5 : Mosaïque agricole © Didier Massé

Il est remarquable qu’un secteur agricole soit aussi profitable et en pleine croissance en France, dans un contexte de crise économique récurrente du monde agricole. Il est notamment porté par une forte croissance de la demande (9 français sur 10 ont consommé du bio en 2016 en France, 15% en consomment tous les jours et 29% indiquent qu’ils vont augmenter leur consommation à l’avenir) (Agence Bio 2017). Ce phénomène n’est pas propre à la France. A l’échelle mondiale, les ventes de produits bio sont passés de 14 milliards de dollars en 1999 à 72 milliards en 2013.

Certes, l’augmentation de l’offre va conduire à créer une pression sur les prix via une plus grande concurrence, mais il y a encore une marge importante. En effet, une publication récente montre que les produits bio sont vendus aujourd’hui 30% plus chers en moyenne dans le monde que les produits de l’agriculture conventionnelle, mais qu’un même niveau de profit pourrait être obtenu pour les deux types d’agriculture avec une différence de prix situé autour de 7-8% (NB : ces résultats doivent être précisés à l’aune des conditions de chaque pays, puisqu’il s’agit d’une méta-analyse) (Crowder et Reganold, 2015).

L’agriculture bio est bonne pour l’emploi

En effet, les coûts de production des exploitations conventionnelles impliquent principalement le capital artificiel : achat et utilisation de machines et d’intrants de synthèse. A titre d’exemple, pour le blé tendre en 2015, les charges qui concernent le capital artificiel s’élèvent à 873 €/ha tandis qu’elles ne sont que de 291 €/ha pour le capital humain (salaires, charges sociales et rémunération familiale) et de 253 €/hectare pour le capital naturel (foncier et semences) (Source : Observatoire Arvalis / Unigrains, données CerFrance, 2017). En production bio, le non usage d’intrants de synthèse réduit largement les investissements dans le capital artificiel et permet d’investir davantage dans le travail pour compenser (au moins en partie) les réductions de rendement.

A surface équivalente, le bio crée ainsi plus d’emplois que le conventionnel. En Angleterre, la production bio nécessiterait 30% de plus de main d’œuvre que l’agriculture conventionnelle (Green et Maynard, 2006). En France, le surplus de création d’emplois dans le bio, par rapport au secteur agricole conventionnel, serait de 5 à 10 % (Massis et Hild, 2016). La différence entre la France et l’Angleterre est peut-être liée au fait que le marché du travail agricole est moins flexible en France. Même si le besoin plus élevé de main d’œuvre peut poser un problème de surcoût pour les exploitations, il peut être compensé par une fiscalité adaptée, qui oriente les investissements vers des modes de production créateurs d’emplois et respectueux de l’environnement. Sans fiscalité adaptée, le bio fera sans doute comme le conventionnel : il s’industrialisera de plus en plus pour augmenter sa productivité.

Fig.6 : Agriculture bio au Sénégale © Abdoulay88

Dans les pays du Sud, la question de l’emploi est encore plus importante. En effet l’agriculture conventionnelle ne peut pas être le modèle agricole pour les 1,2 milliards d’agriculteurs, dont la plupart ont de très petites exploitations (Dufumier, 2012). Elle n’est ni adaptée aux sols fragiles du continent africain, ni à la croissance démographique (et aux emplois à créer) que va connaître ce continent (4 milliards d’habitants attendus en 2100, pour 1 milliard aujourd’hui). En effet, proposer un système agricole plus productif suppose que les travailleurs qui ne sont plus employés par l’agriculture puissent être employés ailleurs, dans les secteurs secondaire ou tertiaire. On ne voit pas bien comment cela serait possible sur le continent africain, au regard de prévisions économiques. Il semble préférable que ces pays utilisent des modèles agricoles intensifs en main d’œuvre, protégés en partie de la concurrence internationale par les prix. La production bio, tout comme d’autres modèles proches tels que l’agro-écologie ou l’agro-foresterie, semble pouvoir contribuer à la stabilité sociale et politique de ces continents au 21ème siècle (Dorin, 2017, et voir le regard n°68).

Le modèle économique associé au bio est plus viable

Dans un marché de plus en plus mondialisé, où la volatilité des prix met de plus en plus en difficulté les modèles économiques traditionnels pour les petits producteurs, la production bio offre l’opportunité de « relocaliser » les marchés et d’échapper en partie aux crises conjoncturelles que connaît le monde agricole. En effet les prix du bio ne sont pas fixés sur les marchés des matières premières à Londres où à New-York mais sur les marchés nationaux, voir locaux.

Le consommateur de produits bio est par ailleurs attaché à l’origine du produit (en France, 90% des consommateurs bio s’intéressent au pays d’origine du produit) et au mode de distribution (marchés locaux ou via des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne – AMAP – par exemple). Ainsi 7% des exploitations bio passent par le système des AMAP, contre 0,5% pour le conventionnel (Agreste-Primeur, 2012). Le résultat est là : 71% de ce qui est consommé en bio est produit en France aujourd’hui, contre 35% pour l’ensemble des productions agricoles françaises[1], même si le bio français connaît une augmentation de 14% des exportations française dans ce secteur en 2016 (http://www.agencebio.org/le-marche-de-la-bio-en-france).

[1] 43 milliards des 67 milliards d’euros de production agricole sont basés sur l’exportation en 2014 (http://www.chambres-agriculture.fr/informations-economiques/chiffres-cles-de-lagriculture/agriculture-francaise/les-reperes-economiques/commerce-exterieur-agroalimentaire-francais/ ).

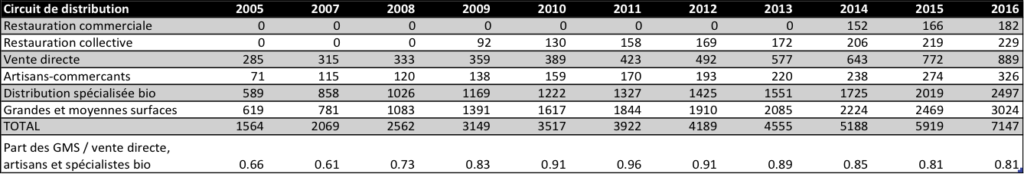

Par ailleurs, la croissance du chiffre d’affaire est forte dans tous les circuits de distribution, et les grandes surfaces, après avoir vu leur part de marché augmenter entre 2005 et 2011, subissent aujourd’hui une perte de terrain par rapport aux artisans-commerçants, aux distributeurs spécialisés en bio et à la vente directe (Agence Bio, 2017, cf. tableau ci-dessous).

Tableau 1 : Evolution des chiffres d’affaires selon les modes de distribution des produits bio en France (Source: Agence Bio, 2017

Tableau 1 : Evolution des chiffres d’affaires selon les modes de distribution des produits bio

En plus d’être moins dépendants que les agriculteurs conventionnels du système des prix sur les marchés internationaux et de la grande distribution, les agriculteurs bio sont aussi, depuis l’adoption de la nouvelle réglementation européenne sur le bio en 2018, plus indépendants des entreprises semencières, grâce au droit qui leur a été accordé d’utiliser et de revendre des semences hétérogènes hors catalogue.

Un autre élément important est que les exploitations bio investissent bien évidemment moins dans la protection des cultures, ce qui allège leurs charges. Pour les céréales, on estime le coût annuel de protection des cultures conventionnelles à 150€/ha, contre 50€/ha pour le bio (European Commission, 2013).

Par ailleurs, l’acceptation des consommateurs de produits « bio » d’une certaine variabilité dans l’approvisionnement (notamment par une priorité donnée aux produits de saison) et dans la forme des produits (la variabilité des formes et des couleurs est valorisée) est tout à fait essentielle. Elle permet aux agriculteurs d’avoir une offre en rapport avec la variabilité des saisons, les aléas climatiques et toutes les incertitudes environnementales.

Les rendements de l’agriculture bio sont plutôt bons

Contrairement à ce qu’il est souvent affirmé, l’agriculture bio pourrait permettre de nourrir la planète. En France, d’importantes baisses de rendement sont mentionnées pour les grandes cultures (-35%), les fruits (-50%) ou les vignes (-25%) (Butault et al., 2011). Mais, comme nous l’avons déjà indiqué en introduction, l’agriculture conventionnelle s’est développée sur les meilleures terres, a bénéficié de subventions massives au rendement et d’innovations techniques axées exclusivement sur les objectifs de la révolution verte depuis 50 ans.

C’est pourquoi anticiper les performances à venir du bio en France nécessite de mobiliser des comparaisons scientifiques consolidées réalisées à l’échelle internationale, comme le propose le travail de Seufert et collaborateurs (2012). Cette méta-analyse, réalisée à l’échelle mondiale, montre un déficit de rendement de l’agriculture bio d’environ 25% pour les céréales (relativement à l’agriculture conventionnelle), et des pertes quasi-inexistantes pour la production de fruits.

Fig.7 : Champ de blé bio © Philippe Oberlé / CC Green Economy

Le déficit de rendement du bio par rapport au conventionnel varie aussi selon d’autres critères. Si les rendements des exploitations récemment converties sont assez faibles, ils augmentent ensuite pour atteindre une moyenne située autour de 85% des rendements du conventionnel, toutes cultures confondues. Ces résultats confirment l’importance de l’apprentissage des pratiques bio par les agriculteurs et met en question l’argument selon lequel une culture bio bénéficierait des traitements phyto antérieurs à la conversion. En outre, les différences de rendements entre le bio et le conventionnel pour les cultures non-irriguées sont bien plus faibles que pour les cultures irriguées. Or on peut penser que les premières prendront à l’avenir une place de plus en plus importante, dans un contexte de raréfaction de l’eau douce. Pour la France, les chiffres plus faibles mentionnés plus haut (en particulier pour les céréales : déficit de 35% pour le bio) reflètent peut-être en partie le retard agronomique de notre pays en matière de recherche dans les cultures bio, mais certainement aussi le caractère très intensif –notamment en apports d’eau, dans les régions méridionales – de l’agriculture conventionnelle.

Optimiser les rendements dans le bio nécessite de jouer à plein sur la complémentarité sols-plantes-animaux pour pouvoir recycler au maximum les minéraux et augmenter la fertilité des sols. Ainsi, un élément essentiel pour l’agriculteur bio est de pouvoir anticiper les besoins en nutriments de ses cultures ainsi que les menaces pesant sur ces cultures (Dufumier, 2012). Il a intérêt à adopter des rotations longues (au moins 8 ans) de cultures dans ses parcelles, qui permettent de mieux contrôler les adventices, les maladies et les ravageurs, mais aussi d’optimiser la fertilité en croisant cultures de printemps et cultures d’hiver, cultures nettoyantes* et salissantes*, cultures consommatrices d’azote et légumineuses (fixatrices d’azote). Les agriculteurs bio ont aussi intérêt à utiliser des variétés plus rustiques, résistantes aux bio-agresseurs et adaptées aux sols moins fertiles, bien qu’à priori moins ‘productives’ (dans des conditions agronomiques ‘idéales’) que les variétés conventionnelles.

Soulignons qu’aujourd’hui l’agriculture mondiale produit plus que ce qui est nécessaire pour nourrir la population humaine actuelle (Foley et al. 2011, West et al. 2014) et que les enjeux alimentaires relatifs à la croissance démographique ne sont plus liés à un manque de rendements agricoles dans les pays riches tels que la France, mais à une meilleure répartition de la production dans le monde, à une amélioration des régimes alimentaires (moins de consommation de calories dans les pays du Nord et plus dans les pays du Sud), ainsi qu’à l’émergence de nouveaux systèmes agronomiques écologiquement intensifs comme l’agroforesterie (Dufumier, 2012 ; Tilman and Clark, 2014 ; et voir le regard n°68). Une étude récente fondé sur des modèles globaux montre ainsi que les rendements du bio peuvent permettre de nourrir la population mondiale actuelle et future, et donc compenser les pertes de 25% de rendement mentionnées plus haut, si les cultures de légumineuses augmentent et si le gâchis alimentaire, tout comme la consommation alimentaire carnée, sont réduits (Muller et al., 2017).

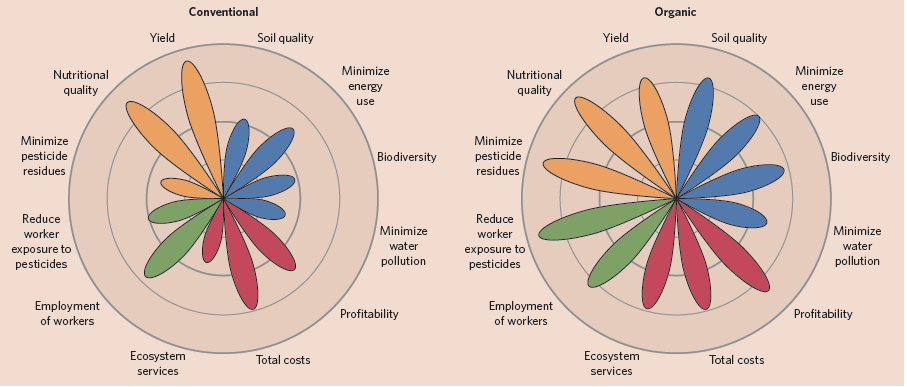

Fig.8 : Comparaison des atouts de l’agriculture conventionnelle (à gauche) et biologique (à droite), estimés à l’échelle mondiale. Source : Reganold et Wachter, 2016.

Conclusion

Au total, le bilan de l’agriculture bio est très positif, quel que soit le point de vue que l’on adopte. Au moins en Europe et aux USA, depuis plus de dix ans, le bio a montré des atouts tant du point de vue économique, écologique que social dont il nous semble important de s’inspirer, pour les faire prospérer.

Comme nous l’avons souligné, le bio n’est cependant pas doté de toutes les vertus, c’est pourquoi il ne représente pas un « idéal » vers lequel tous les agriculteurs tendraient. Ainsi, le rythme d’arrêt de l’activité bio augmente (beaucoup moins vite cependant que celui des conversions vers le bio) pour atteindre un taux annuel de 4 à 5%, dont la moitié pour des raisons économiques ou techniques (et 25% pour arrêt de l’activité agricole) (Agence Bio, 2016). Par ailleurs, la généralisation du bio dans un pays comme la France pourrait conduire, du fait de la baisse des rendements, à la mise en culture de nouvelles terres. Dans le cas de la France, on peut objecter que la déprise agricole, dans le sud du pays, est considérée comme l’une des principales menaces sur le renouvellement démographique de territoires entiers mais aussi sur la biodiversité (du fait de la fermeture des paysages). Ainsi il est estimé que100 000 hectares de terres agricoles se transforment chaque année en friche, lande ou forêt (Pointereau et Coulon, 2009). Dès lors, l’idée de remettre en culture certaines terres régionales à partir de pratiques bio pourrait être fondée aux plans écologique, économique et social.

Fig.9 : Oliveraie bio © Anne Teyssèdre

A l’échelle mondiale d’autre part, dans la mesure où la transition vers le bio est associée à une moindre consommation de protéines animales, d’aliments superflus (calories vides, aliments saturés en sucres et en graisses), le changement de régime alimentaire associé au bio fait plus que compenser les baisses de rendement mentionnées ci-dessus, conduisant en fait à une réduction de la mise en culture d’écosystèmes naturels (Desquilbet et al. 2016, 2018). En outre, des innovations en matière d’agroforesterie devraient permettre de fortement augmenter les rendements agricoles dans les pays situés en région tropicale.

Certes le bio n’est qu’un levier parmi d’autres, dans la transition du système de production et de consommation alimentaire. Mais c’est un levier efficace, aux dimensions multiples, qui gagne chaque année en puissance avec la sensibilisation des citoyens et autres parties prenantes aux grands enjeux écologiques, sociaux et économiques de l’agriculture.

….

Remerciements : Merci à Natacha Sautereau pour ses commentaires et références, merci à Anne Teyssèdre pour ses nombreux apports à cet article, et à Sébastien Barot pour sa relecture et ses suggestions.

Glossaire

Agriculture biologique, agriculture conventionnelle : L’agriculture biologique (ou bio) est un ensemble de méthodes de production agricole qui excluent l’utilisation de la plupart des produits chimiques de synthèse, contrairement à l’agriculture conventionnelle. NB : Chacun de ces types d’agriculture peut prendre une grande diversité de formes, selon les terroirs, le type de culture, les acteurs.

Capital artificiel : Capital fixe productif créé par l’homme, qui est traditionnellement assimilé à la richesse d’un pays.

Culture nettoyante : Culture occupant le sol rapidement et ne permettant pas l’installation de plantes adventices (‘mauvaises herbes’). Exemple : luzerne.

Culture salissante : Culture poussant lentement et n’occupant pas le sol, ce qui permet l’installation de plantes adventices. Exemple : pommes de terre.

Externalité négative : Effet négatif généré par un acte de production, consommation ou destruction sur une tierce partie.

Infrastructure écologique : Eléments du paysage favorisant le maintien de la biodiversité et/ou des fonctions écologiques. Ce sont les haies, bosquets, bois, ainsi que la forme et la taille des parcelles. Le terme infrastructure souligne que leur installation et leur maintien demandent un effort humain collectif et pérenne.

Fig.10 : Agriculture bio en Tunisie.

© Association de Sauvegarde de l’Oasis de Chenini – ASOC

Bibliographie

Agence Bio, 2016. La bio en France, des producteurs aux consommateurs, Les carnets de l’Agence Bio, 37p.

Agence Bio, 2017. Baromètre de consommation et perception des produits biologiques en France, 14ème édition.

Agreste-Primeur, 2016. Résultats économiques des exploitations en 2015, Agreste Primeur n° 342, décembre 2016.

Agreste-Primeur, 2012. Exploitations agricoles en production bio, Agreste Primeur n° 284, juin 2012

Butault J-P, Delame N., Jacquet F., Zardet G., (2011), L’utilisation des pesticides en France : état des lieux et perspectives de réduction, Notes et études socio-économiques n° 35, Ministère de l’Agriculture, Centre d’étude et de prospective, pp. 7-26

Crowder D.W., Reganold J.P., (2015), Financial competitiveness of organic agriculture on a global scale, PNAS, June 16, vol. 112, n° 24, pp.7611–7616

Desquilbet M., Dorin B & Couvet D., (2016), Land sharing vs land sparing to conserve biodiversity: How agricultural markets make the difference. Environmental Modeling and Assessment, doi : 10.1007/s10666-016-9531-5

Desquilbet M., E. Maigné E., Monier-Dilhan S., 2018. Organic food retailing and the conventionalization debate. Ecol. Economics 150, 194-203.

Dorin, B. 2017. India and Africa in the Global Agricultural System (1960-2050): Towards a New Sociotechnical Regime? Review of rural affairs, LII, 5-13

Dufumier M., 2012. Famine au Sud, Malbouffe au Nord. Comment l’agriculture biologique peut nous sauver. Nil Editions, Paris 2012.

European Commission, 2013. Organic versus conventional farming, which performs better financially? An overview of organic field crop and milk production in selected Member States. Farm Economics Briefs n°4. European Commission, 10p.

Foley J. A. et al., 2011. Solution for a cultivated planet. Nature 478, 337-342.

Fuller R.J., Norton L.R., Feber R.E. et al., 2005. Benefits of organic farming to biodiversity vary among taxa. Biology Letters, 1, 431-434.

Green M. & Maynard R., 2006. What will organic farming deliver? The employment benefits of organic farming, Aspects of Applied Biology 79 : 51-55.

Hole D.G., Perkins A.J., Wilson J.D. et al, 2005. Does organic farming benefit biodiversity? Biological Conservation, 122, 113–130 .

Massis D. & Hild F., 2016. La pratique de l’agriculture biologique créatrice d’emploi ? Une évaluation de l’impact du bio sur la quantité de travail agricole, Agreste Les Dossiers, n°35, juillet 2016.

Muller A., Schader C., El-Hage Scialabba N. et al., 2017. “Strategies for Feeding the World More Sustainably with Organic Agriculture”, Nature Communications 8(1) : 1290.

OCDE, 1996. Subsidies and Environment : Exploring the Linkages, Paris.

Pointereau P. & Coulon F., 2009. Abandon et artificialisation des terres agricoles, Courrier de l’environnement de l’INRA, 57, p. 109-120.

Reganold J.P. & Wachter J.M., 2016. Organic agriculture in the twenty first century. Nature Plants 2, 15521, DOI: 10.1038/NPLANTS.2015.221.

Sainteny G., 2012. Plaidoyer pour l’écofiscalité, Edition Buchet et Chastel, collection Ecologie, 262p.

Sautereau N. & Benoit M. 2016. Quantification et chiffrage des externalités de l’agriculture biologique, Rapport d’étude ITAB, 136 p.

Seufert S., Ramankutty N., Foley J.A., (2012), Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature, 485, 229-232.

Tilman D. & Clark M., 2014. Global diets link environmental sustainability and human health. Nature 515, 518-522.

West et al., 2014. Leverage points for improving global food security and the environment. Science 345, 325-328.

—-

Regards connexes :

Barot S et F. Dubs: Les écosystèmes du sol. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°28, 17 février 2012.

Couvet D. et A. Teyssèdre. Quelles politiques agricoles pour le 21e siècle ? Regards et débats sur la biodiversité, SFE, regard n°68, nov. 2016.

Doré T., 2011. La biodiversité, atout pour l’agriculture. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°24, 22 novembre 2011.

Duru M., 2017. Caractériser les formes d’agriculture. Regards et débats sur la biodiversité, SFE2, Regard n°74, sept. 2017.

Mercadal et al., 2016. 1000 Kg sous vos pieds… Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard RE1, mai 2016.

Papy F. et I. Goldringer: La biodiversité des champs. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°21, 22 septembre 2011.

Pison G., 2012. Dynamique de la population mondiale. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°33, 13 juin 2012.

Storup B. et C. Neubauer. Agriculture et sciences citoyennes : Quelles orientations pour la recherche sur la biodiversité cultivée ? Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°35 , 4 septembre 2012.

Teyssèdre A., 2017. Le modèle IPAT et la transition écologique. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°71, avril 2017.

Thompson J. et O. Ronce. Fragmentation des habitats et dynamique de la biodiversité. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°6, 18 novembre 2010.

—

Article édité et mis en ligne par Anne Teyssèdre,

publié également par la revue ‘L’Ecologiste’ (n°53, novembre 2018).

Bonjour, très bonne synthèse, merci!

J’aurais aimé un tout petit peu plus de données concernant l’élevage. Il y a juste une phrase le concernant : « Optimiser les rendements dans le bio nécessite de jouer à plein sur la complémentarité sols-plantes-animaux pour pouvoir recycler au maximum les minéraux et augmenter la fertilité des sols ».

A-t-on des chiffres sur les proportions respectives d’engrais organiques d’origine animale (fumier, lisier, fientes, etc) et d’origine végétale (compost, engrais verts, etc) utilisés en AB ? Certains mouvements prônant la suppression de l’élevage, il serait utile d’approfondir les informations sur son rôle et sa nécessité (ou pas) dans un agroécosytème sain, vivant et fonctionnant en s’appuyant sur les lois de la nature. Dans quelles zones climatiques et pour quelles rotations/associations de cultures peut se pratiquer une agriculture biologique sans aucun intrant organique d’origine animale, et inversement dans quel système sont-ils nécessaires ?

Aussi je pense qu’il n’est pas inutile de rappeler qu’une agriculture sans élevage est impossible dans les zones froides (boréales), sèches, en montagne, etc. Les photos illustrant l’article sont très belles, mais il m’a manqué une seule photo avec des animaux, comme des chèvres dans des collines sèches par exemple ! J’ai un peu peur que cela conduise certaines personnes à assimiler « agriculture biologique » à « végétarisme/véganisme », ce qu’elle n’est pas.

Cordialement,

Alberte

Bonjour,

merci pour votre commentaire. Effectivement la question de l’élevage est au coeur du débat sur de la transition vers les systèmes d’agriculture biologique, pour au moins trois raisons: 1/ le besoin de fertilisants organiques, 2/ l’hypothèse d’une transition vers un régime alimentaire moins carné qui permettrait d’atteindre l’autonomie alimentaire en bio. 3/ les difficultés spécifiques qui se posent lorsqu’on souhaite développer un élevage bio, qui peuvent être différentes de celles qui existent pour les cultures bio.

L’éditrice (Anne T.) de ce ‘regard’ nous a proposé, à Denis et moi, de le compléter par une section sur agriculture et élevage bio, qui prendra en compte vos questions.

Cordialement,

Harold

Bonjour,

c’est un texte assez fin et agréable à lire : merci.

Comme le but est de débattre, je vais directement passer à ce qui m’a manqué. Il me semble que vous ne définissez pas explicitement ce qu’est l’agriculture bio et on peut penser que, par défaut, vous l’assimilez avec l’agriculture labellisée bio. Du coup, j’ai parfois eu le sentiment que, dans le texte, on passe de la qualification labellisée à des principes abstraits (relation plus symbiotique avec la nature) et, ainsi, on ne peut pas entrer dans des débats plus subtils entre agriculture « bio » et « raisonnée », par exemple.

Je crois savoir que la seconde a parfois été utilisée comme un « Cheval de Troie » pour créer de l’ambiguïté dans l’esprit des consommateurs, mais justement, une définition plus technique permettrait de préciser certaines ambiguïtés dans chaque camp.

Je pense, par exemple, au fait que les produits de l’agriculture biologique peuvent être très chargés en nitrates ou que les sols des vignes en bio peuvent accumuler pas mal de cuivre sous des formes peu favorables à la santé. Réciproquement, on ne sait pas trop par rapport à quels objectif l’agriculture du même nom est « raisonnée » : santé des consommateurs, viabilité des exploitations, revenu des agriculteurs… (sans doute les 3, mais avec quelle pondération ?). Bon, j’arrête là en me demandant si des précisions plus techniques ne permettraient pas d’avancer sur ces débats. Encore merci pour ce texte.

Bonjour Jean-Michel,

En réponse à ta première remarque, je viens d’ajouter dans le glossaire une définition de l’agriculture bio vs conventionnelle, proposée par les auteurs. Pour le reste, je laisse Harold et Denis te répondre.

Cordialement et à bientôt,

Anne

Merci de votre réponse, je suis heureuse de lire que vous allez compléter ce texte en parlant de l’élevage.

Pour moi le point 1 (le besoin de fertilisants organiques) est fondamental et doit être précisé : ces fertilisants organiques sont-ils d’origine animale ou végétale ? Que peut-on cultiver uniquement avec des engrais végétaux (comme la vigne avec les engrais verts) et dans quelle région ? Et quand doit-on absolument utiliser des fertilisants d’origine animale ? (et donc quand l’élevage est-il indispensable ?)

Au plaisir de lire la suite !

Questions fort pertinentes, mais peut-être prématurées. Elles pourront être examinées, basées sur des faits, lorsque le bio représentera une proportion significative de la production agricole française (plus d’un tiers ?). Il faudra alors tenir compte des innovations faites par le bio dans le domaine de la fertilisation –rotations, mutualisme avec faune et flore du sol, recyclage des déchets organiques… -, ses combinaisons de fertilisants organiques d’origine animale ou végétale, en relation avec l’évolution des régimes alimentaires.

Je serai bref : j’ai lu votre « point de vue » avec beaucoup d’intérêt. C’est une très belle synthèse car le regard croisé de deux auteurs aux sensibilités différentes et complémentaires produit une analyse multi-factorielle robuste.

Certes, il y a des points de débat mais globalement, il n’y a pas photo.

Merci d’avoir pris le temps de partager avec nous ce riche « point de vue ».

Très cordialement

Bonjour,

Merci pour votre analyse.

Existe-t-il des études réalisées sur la qualité nutritive des aliments bio comparés aux aliments issus du conventionnel?

Si je mange une tomate bio issue de la production modeste de mon agricultrice préférée et une tomate du même poids issue d’exploitation gigantesque dans le Sud de l’Europe, ai-je le même apport nutritif?

J’ai le sentiment (non fondé scientifiquement) que certains aliments bio pourraient être consommés en plus petites quantités pour apport nutritif égal avec les aliments dits conventionnels.

Si tel est le cas alors cette notion doit être prise en compte dans les rendements de l’agriculture biologique.

Bien Cordialement

Dans le domaine de la qualité nutritive des régimes alimentaires, un avantage clair du bio est l’absence, ou pour le moins, la moindre présence, de pesticides et d’antibiotiques.

Un autre avantage du bio est qu’il est lié à des régimes alimentaires qui seraient plus ‘sains’. Voir Desquilbet et al. 2018 (cité en bibliographie), mais aussi la publication suivante : Mie, Axel, et al. « Human health implications of organic food and organic agriculture: a comprehensive review. » Environmental Health 16.1 (2017): 111.

Enfin si l’on fait abstraction des deux arguments précédents, il est plausible qu’il y ait avantage nutritionnel du bio, mais les recherches sont insuffisantes pour que la démonstration soit claire.

Voir notamment ce qui est indiqué dans Reganold et Watcher (cités en bibliographie)

« At least 15 reviews or meta-analyses of the scientific literature comparing the nutrition of organic and conventional foods have been published in the past 15 years. Twelve of these studies found some evidence of organic food being more nutritious (for instance, having higher concentrations of vitamin C, total antioxidants and total omega-3 fatty acids, and higher omega-3 to -6 ratios). Whether or not these are nutritionally meaningful differences continues to be debated. The other three studies concluded that there were no consistent nutritional differences between organic and conventional foods. However, one of the three studies found that conventional chicken and pork had a 33% higher risk for contamination with antibiotic-resistant bacteria compared with organic alternatives. »

Certains ont, à l’inverse, proposé que le bio pourrait être plus chargé en certains produits toxiques. Mais il existe peu de données scientifiques convaincantes appuyant cette assertion que l’on retrouve souvent dans la blogosphère.

Sur ce sujet, voir notamment le rapport de l’AFSSA, ‘Évaluation des risques liés à la présence de mycotoxines dans les chaînes alimentaires humaine et animale’, 2009:

‘Les données disponibles de contamination de produits issus de l’agriculture biologique par les mycotoxines, bien que limitées, montrent des taux de contamination variables, sans qu’il puisse être dégagé de grandes différences avec ceux des produits issus de l’agriculture conventionnelle.’

Je vous remercie pour votre réponse.

L’étude NutriNet, toujours en cours, commence à donner quelques indications sur la question nutritionnelle, ainsi que sur les effets santé de la consommation de produits biologiques. Voir par exemple :

Baudry, J., C. Méjean et al. (2015) Health and dietary traits of organic food consumers: results from the NutriNet-Sante study. British Journal of Nutrition 114(12): 2064-2073.

Baudry, J., C. Méjean et al. (2015) Contribution of organic food to the diet in a large sample of French adults (the NutriNet-Santé cohort study). Nutrients 7(10): 8615-8632.

Kesse-Guyot, E., S. Péneau et al. (2013) Profiles of Organic Food Consumers in a Large Sample of French Adults: Results from the Nutrinet-Santé Cohort Study. PLoS ONE 8(10): e76998.

Kesse-Guyot, E., J. Baudry et al. (2017) Prospective association between consumption frequency of organic food and body weight change, risk of overweight or obesity: results from the NutriNet-Santé Study. British Journal of Nutrition 117(2): 325-334.

La difficulté reste qu’il est délicat de mesurer les effets propres de l’AB au sein de laquelle il existe une variabilité forte des modes de production et de consommation. La consommation de produit bio, par exemple, est ainsi tendanciellement associée à une plus grande végétarisation et souvent à une plus grande préoccupation vis à vis des choix alimentaires.

Réponse à Jean-Michel :

Tout d’abord on peut dire que c’est bien de l’agriculture biologique certifiée que nous parlons. La définition proposée dans le glossaire est très bien, mais on peut aller plus loin en soulignant que ce qui nous intéresse est la normalisation, la certification et la visibilité sur les marché offert par le label bio (ce dont ne bénéficie pas l’agriculture raisonnée ou de conservation comme mentionné dans le texte).

Or le label agriculture biologique européen est plus exigeant que ce qui est mentionné dans la définition proposée ici. En effet il est fondé sur « l’interdiction des engrais et pesticides de synthèse ». Il est en revanche moins exigeant que ne l’était le label français AB (qui a été aligné sur le label européen en 2009 avec d’autres pays pour lesquels l’exigence a elle été améliorée).

Sur les concepts plus flous, comme les relations symbiotiques avec la nature par exemple, nous soulignons simplement que ces relations doivent être mieux appréhendées par les agriculteurs bio puisqu’ils comptent en partie sur les espèces auxiliaires pour remplacer les intrants de synthèse.

Enfin, le bio n’a pas toutes les vertus puisque, comme il est rappelé par Jean-Michel, il y a des problèmes de pollution au cuivre ou au nitrate dans des exploitations bio. Nous en parlons dans le texte.

Le point le plus intéressant pour nous est qu’il s’agit d’un projet alternatif à l’agriculture dite « conventionnelle », qui a démontré son efficacité économique (en terme de rentabilité et de croissance), écologique (au moins pour la plupart des composantes de la biodiversité) et sociale (au moins du point de vue de l’image de l’agriculteur et de la création d’emplois). Ce n’est pas la panacée, mais c’est instructif nous semble-t-il.

A propos de la question de Jean-Michel, je dirais que les avantages de l’agriculture ‘bio’ explorés dans cet article relèvent non seulement de l’agriculture bio au sens strict, telle que définie au plan juridique ou réglementaire (i.e., pas d’intrants de synthèse), mais aussi d’un ensemble de pratiques et objectifs corrélés à l’agriculture bio, visant à minimiser les impacts écologiques, sanitaires et sociaux de l’agriculture, associés à la transition agricole et alimentaire évoquée par les auteurs.

C’est en bonne partie à ces corrélats que renvoient les transitions écologique, culturelle et organisationnelle de l’agriculture évoquées dans ce ‘regard’. Et c’est plus particulièrement à l’agroécologie que se réfère la transition paysagère. En effet, on peut imaginer une agriculture ‘bio’, selon la seule définition réglementaire actuelle (i.e. sans produits chimiques de synthèse), en monoculture étendue sur des centaines d’hectares, sans la moindre haie ou le moindre bosquet. Le résultat ne devrait pas être fameux -en l’absence de contrôle biologique des insectes phytophages, de pollinisation des plantes par les abeilles, d’ombre et humidité portées par les arbres, etc. [C’est pourquoi l’agriculture bio me semble n’avoir de sens que portée par une démarche agroécologique..]

A ce sujet, a-t-on des résultats ‘d’expériences’ de monocultures bio menées sur de grandes surfaces (sans ‘infrastructures écologiques’), aux Etats-Unis ou ailleurs ?

Merci en tout cas pour ce regard,

Anne

A notre connaissance, encore peu de résultats publiés, mais il importe d’examiner la question soigneusement

Bonjour,

merci pour cet article très intéressant. J’ai néanmoins une remarque de fond sur le choix d’utiliser le terme de transition dans le titre. A la lecture, il me semble que l’article concerne surtout la comparaison des performances entre bio et conventionnel plutôt qu’un état des lieux des processus de transition qui soulève des questions dépassant le seul enjeu des performances relatives (cf déterminants individuels et collectifs de la conversion des producteurs, transformateurs et consommateurs ; enjeux d’apprentissage ; ajustements évolutifs du système technique et de l’agroécosystème ; dépassement des verrouillages socio-techniques dans les exploitations et les filières ; incitations et désincitations sociales, économiques et réglementaires…).

Sur ce point, voir (entre autres) :

– Bui S., Cardona A., Lamine C. et Cerf M., 2016. Sustainability transitions: Insights on processes of niche-regime interaction and regime reconfiguration in agri-food systems. Journal of Rural Studies, vol. 48, pp. 92-103. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016716304831

– Lamine C., 2012. «Changer de système»: une analyse des transitions vers l’agriculture biologique à l’échelle des systèmes agri-alimentaires territoriaux. Terrains & travaux, vol. 20, n° 1, pp. 139-56. http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2012-1-page-139.htm

– Lamine C. et Bellon S., 2009. Transitions vers l’agriculture biologique. Pratiques & accompagnements pour des systèmes innovants. QUAE, Educagri, 317 p.

– Lamine C., Navarrete M. et Cardona A., 2014. Transitions towards organic farming at the farm and at the local scales: the role of innovative production and organisational modes and networks. Organic Farming, prototype for sustainable agricultures. Springer, pp. 423-38.

– Ollivier G., Magda D., Mazé A., Plumecocq G. et Lamine C., 2018. Agroecological Transitions: What Can Sustainability Transition Frameworks Teach Us? An Ontological and Empirical Analysis. Ecology and Society, vol. 23, n° 2, https://www.ecologyandsociety.org/vol23/iss2/art5/ES-2017-9952.pdf

Je me permets d’ajouter une autre remarque.

Il est dit « les choix de consommation ‘bio’ sont corrélés à des régimes alimentaires moins carnés et la consommation d’aliments moins transformés, ce qui a un impact positif sur l’environnement et la santé. », puis « A cela s’ajoute que les consommateurs de produits bio accélèrent la transition vers de nouveaux régimes alimentaires, moins carnés et ‘artificiels’ »

Ici, je vois d’abord une corrélation en premier lieu, qui est loin d’une ‘causation’ (ce n’est à priori pas le fait de manger bio qui produit des comportements alimentaires différents, mais le fait que le consommateur ait des idéaux environnementaux qui le poussent à manger bio *et* changer ses habitudes alimentaires). Pourtant, le deuxième paragraphe ci-dessus semble directement faire valoir cette corrélation pour un avantage du bio.

Par ailleurs, il semblerait que la consommation carnée ne soit pas forcément moins écologique: de la même manière que l’évaluation de l’impact du bio doit se faire par kg de produit (et non par hectare), ici, l’apport nutritionnel doit être mesuré en kcal et non en kg de nourriture (il faut absorber 2000 kcal par jour, pas X kg de nourriture). En rapportant l’impact écologique des différents régimes aux kcal, les viandes s’en tirent plutôt bien ([Tom et al. 2016] https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-015-9577-y ).

Voici mon message précédent, qui n’avait pas été enregistré :

Bonjour,

il semble que les avantages écologiques énoncés sont en contradiction avec les méta-analyses que j’ai pu voir… ou peut-être est-ce dans la subtile nuance entre impact écologique par hectare vs par kg.

Je vois par exemple dans

– Does organic farming reduce environmental impacts?–a meta-analysis of European research. Tuomisto et al. 2012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22947228

– Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency, and food choice. Clark et Tilman. 2017

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6cd5/meta

des problèmes d’eutrophisation (qui vient contredire la Fig.8 sur la pollution des eaux, ou l’assertion sur les externalités négatives plus importantes en conventionnel concernant les nitrates) et d’acidification plus importants en bio qu’en conventionnel (et des émissions de GES comparables). De la même manière, les bénéfices en terme de biodiversités ont été étudiés sans prendre en compte l’augmentation de la surface requise (donc moins de perte de biodiversité localement… mais sur une plus grande surface) — même si vous présentez la perte de rendement comme un non-problème (??). Vous indiquez par ailleurs que les plus faibles rendements peuvent en partie être attribués à une moindre irrigation en bio. Je ne comprends pas trop d’où vient cette conclusion: il ne me semble pas que le label AB (ou autres) mentionne une restriction concernant l’irrigation (donc comme il vous a été fait remarquer, parlez-vous bien du label AB ou d’un concept philosophique bio?).

Les publications que vous mentionnez sont intéressantes et apportent beaucoup d’éléments. Cependant le papier de Clarck et Tilman ne prend pas en compte la pollution des eaux, la pollution de l’air, ni les impacts sur la biodiversité, ce qui représentent les principaux problèmes de l’agriculture conventionnel selon nous. Le papier de Tuomisto et al. souligne que les effets du bio sur la biodiversité sont positifs. Les deux équipes mettent en avant le besoin de surfaces plus importantes comme un élément clé pour produire dans le bio.

Ces publications permettent sans aucun doute de souligner que le bio n’est pas la panacée en matières environnementales, que ce soit pour les questions de pollutions azotées, de phénomène d’eutrophisation ou d’émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des points avec lesquels nous sommes d’accord. Mais encore une fois, pour la pollution chimique de l’eau, de l’air et l’impact sur la biodiversité, c’est sans doute (beaucoup) mieux.

Par ailleurs, dans les deux méta-analyses, la comparaison est réalisée pour une unité de production alimentaire donnée. Nous préférons une comparaison par unité de surface qui, comme le souligne Tuomisto et al., conduit bien à la conclusion selon laquelle le bio est meilleur quel que soit l’indicateur utilisé.

C’est un point important de notre argumentation. Dans notre comparaison des impacts environnementaux, nous ne considérons PAS que le bio doive produire sur de plus grandes surfaces (contrairement aux publications que vous citez), pour la bonne raison qu’une telle hypothèse serait contraire aux faits (voir réponse précédente, le bio est associé à des changements de régime alimentaire).

Corrigez-moi si ce n’est pas ca, mais Clarck et Tilman mentionnent l’eutrophisation des milieux aquatiques, qui est une mesure directe de la pollution des eaux:

« Eutrophication potential […] includes eutrophication potential from phosphate, nitrogen oxides, ammonia, and ammonium, among others. Eutrophication is a measurement of the increase in nutrients entering an ecosystem. Eutrophication has substantial environmental impacts including, but not limited to, algal blooms and aquatic dead zones. »

Pour Tuomisto, la biodiversité est uniquement mesuré par hectare et non par unité de produit (voir message plus bas concernant ma réponse concernant ce critère).

Je ne pense pas que ces references considèrent que les surfaces doivent être plus grande. On pourrait produire efficace sur une petite surface — là n’est pas la question. La question est de savoir comment mesurer l’impact environnemental de manière juste.

Corrigeons…L’eutrophisation ne mesure qu’une partie de la pollution des eaux. Pesticides, y compris les perturbateurs endocriniens, sont aussi à prendre en compte dans la mesure des impacts.

Enfin, comment mesurer l’impact environnemental de manière juste, au-delà des questions de surface ou d’unité produite ?

Il importe de mesurer les effets systémiques (voir le rapport TEEB sur la notion de ‘eco-agri-food system’). On ne peut se contenter de découper le système en tranches indépendantes les unes des autres, et se focaliser seulement sur le produit, par exemple.

Bonjour,

Sur la question de la corrélation qui serait ou non causalité, le débat est ouvert. La réponse n’est pas triviale, notamment dans le cas des systèmes complexes tels que ceux combinant production agricole et alimentation. La causalité peut dépendre du contexte; par exemple les choix proposés dans un magasin bio, différents de ceux proposés par d’autres. Quoi qu’il en soit, la réalité sociale, le fait brut, sont quant à eux très simples : le bio est associé à des régimes moins carnés et artificiels.

Sur la question ‘consommation carnée et écologie’ : pourquoi l’évaluation de l’impact du bio devrait forcément se faire par kg de produit ? Nous nous rendons compte que poser une telle question à un agronome peut être perçu comme une ineptie. Pourtant, il peut être pertinent de comparer des systèmes de production alimentaire sur la base d’autres référentiels, combinant à la fois leur capacité de répondre aux besoins d’une population donnée, de préserver la santé des consommateurs, ou encore la biodiversité dans les espaces agricoles.

En d’autres termes, une focalisation systématique sur la production et les rendements est une vision agronomique au sens étroit du terme. Si elle peut paraître évidente, elle ne l’est pas si l’on considère que l’agriculture doit se préoccuper de santé des consommateurs et d’environnement, surtout que l’on ne peut pas séparer les trois sujets.

Bonjour,

et d’abord desolé de mes questions en plusieurs messages: il y a un bug sur le site qui m’empechait de poster mes messages, et c’était dû au lien du rapport de l’INRA (peut-être URL trop longue ou caractères spéciaux) mais aucun message d’erreur s’affichait.

Il me semble évident que l’impact doit être rapporté au kilogramme produit. Si une population de 100 personnes consomme 3000kg de patates en un an, la question de savoir s’il faut les acheter bio ou non (au moins pour les questions environnementales) se résume à la question de savoir si la surface agricole nécessaire à la production de 3000 kg de patates est plus ou moins impactée écologiquement (que ce soit sur la biodiversité ou autres mesures environnementales comme les GES, eutrophisation etc.). Les gens ne mangent pas des hectares de terre, mais des kilogrammes de production agricole. Même en cherchant bien, je ne trouve vraiment pas d’argument valable pour ignorer la quantité produite.

La question de la santé des consommateurs est une autre question, et il semble être le consensus que manger bio n’apporte significativement rien à la santé (vous clarifiez d’ailleurs plus bas que les externalités négatives que vous considériez sont pour les agriculteurs et non les consommateurs).

Il nous semble évident quant à nous qu’il est plus pertinent de rapporter l’impact à la satisfaction des besoins humains, et non pas à la quantité produite. La raison étant qu’il y a des relations fortes entre modes de production –sur et sous-alimentation- et modes de consommation (voir le rapport TEEB qui vient de sortir, avec la notion de ‘eco-agri-food system’). En d’autres termes, la santé des consommateurs n’est pas une question scientifique indépendante de celle des modes de production, à cause des mécanismes systémiques (voir réponse plus haut).

Ce qui ne veut pas dire qu’il faut ignorer la quantité produite…, mais ce n’est pas un critère suffisant. Il est même parfois peu pertinent, lorsque la production est très excédentaire par rapport aux besoins humains, participant à la suralimentation.

La culture hors-sol est présentée comme un avantage environnemental sans que je comprenne vraiment pourquoi (apports moindre en eau, pas de pollution des sols…).

Vous parlez de bien-être animal, mais sans mentionner le recours à l’homéopathie ou phytothérapie en premier recours (qui ne feront que retarder la prise en charge d’animaux réellement malades) ou la limitation du nombre de traitements allopathiques par an (donc impossibilité de soigner au delà de 1 à 3 maladies par an selon l’espérance de vie de l’animal). Les OGMs sont interdits en dépit d’avantages environnementaux pour certains (que ce soit le mais Bt, le saumon Aquabounty, ou d’éventuelles avancées sur les semences requérant moins d’eau par exemple).

Quand vous annoncez que « aucun pesticide de synthèse n’a été utilisé pour la production bio », c’est avec une définition un peu mensongère de « de synthèse ». Une partie des pesticides bio sont bien synthétisés et clairement classés comme pesticides de synthèse pour le label USDA organic par exemple (voir ici: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=193aae18df930872697cb45e0f678665&mc=true&node=se7.3.205_1601&rgn=div8 ).

Si certains les considèrent à tort comme des pesticides qui ne sont pas de synthèse, c’est uniquement avec une définition qui précise que ces pesticides peuvent avoir une occurrence dans la nature (même si en pratique ils sont synthétisés), bien que je doute que cette définition soit connue de ceux qui parlent des pesticides bio ou acceptée en science.

Le texte sous-entend que cela coûte moins cher (pour les céréales du moins) de produire bio car il y a un coût moindre de protection des cultures, mais pareil, les publications semblent dire que ca coute 5 à 7% plus cher ( http://www.pnas.org/content/112/24/7611.long ) même si c’est vendu 29 à 32% plus cher (ce qui est un problème d’inégalité sociale en soi).

Sur la production hors-sol, nous écrivons que c’est un problème, pas une chose positive. Et elle est effectivement interdite dans le bio ce qui pour nous est un point positif.

Sur la bien-être animal, le point que nous mettons en avant est que le bio a l’avantage de prendre en compte de nombreux critères liés à l’environnement, dont celui-ci n’est pas le moins important. C’est tout.

Avantages environnementaux des OGM : il faudrait être prudent dans ce domaine controversé, et il vous faudrait préciser ce que vous entendez. On ne peut notamment séparer les cultures OGM de leur contexte social et environnemental, bref de leur réalité. Par exemple, cultiver du soja OM ou du maïs OGM dans le Cerrado plutôt que des variétés non OGM peut difficilement être considéré comme intéressant d’un point de vue environnemental. Enfin, en ce qui concerne les nouvelles techniques moléculaires, dites de ‘réécriture du génome’, voir le rapport du HCB sur les nouveaux risques environnementaux associés, http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/2017/10/24/171020avisnpbtcs.pdf .

Définitions des pesticides de synthèse : vous avez raison, ces définitions sont socialement construites; et nous avons utilisé la définition socialement reconnue.

Enfin, nous ne parlons pas de moindre coût du bio au total, mais seulement en termes de produits de protection des cultures. Nous n’avons pas l’impression d’avoir laisser des ambiguités sur ce point dans notre texte.

Pardon pour ma phrase, il fallait lire « *L’interdiction* de la culture hors-sol est présentée comme un avantage environnemental ». Et donc, je ne comprends pas en quoi la culture hors-sol est mauvaise: elle permet de consommer moins d’eau et de ne pas polluer les sols. Certes, on *peut* avoir recours à des serres chauffées avec des energies sales, comme on *peut* avoir recours à des serres chauffées avec des energies propres.

Pour les OGMs, je parle de ce qui est interdit en bio: la transgénèse essentiellement (la mutagenese et polyploidie induite sont bizarrement autorisés, et pour CRISPR le label AB semble rester muet). Il ne m’a pas semblé que ce domaine soit controversé en dehors de la sphère médiatique.

Cultiver du mais dans le Cerrado n’est pas particulièrement écologique, qu’il soit OGM ou non, donc je ne comprend pas bien ce que le critère OGM apporte ici. Cela ne donne pas une raison de l’interdire, et je n’ai pas dit que les OGMs permettaient tout le temps et dans tous les cas d’obtenir des avantages environnementaux. En revanche, cultiver en bio dans le Cerrado en sachant qu’il faut plus d’hectares pour produire la même chose, c’est accélérer la déforestation.

Les risques mentionnés dans le rapport du HCB sont à mettre en parallèle avec ce qui est autorisé en bio:

– il y a beaucoup moins de mutations hors cible dans CRISPR que dans la transgenese, et moins dans la transgenese que dans la mutagenese. Pourtant la mutagenese est autorisée en bio, et personne ne se pose la question de leur innocuité. En fait, le rapport précise que les autres techniques ne sont pas ciblées, et que c’est donc pour cette raison (uniquement) qu’on ne considère pas que les mutations aléatoires qu’elles produisent sont hors cible. (à noter que le papier Nature de Schaeffer sur les modifications hors cible de CRISPR vient d’être retracté).

– le rapport parle de risques découlant des caractères obtenus. Bien évidemment, une noix qui verrait son contenu en cyanure décuplé ne serait pas autorisé, fusse-il obtenu par CRISPR, transgenese ou mutagenese (s’il eut été obtenu par hybridation/selection, je ne suis pas sûr qu’il passe par les tests réglementaires des biotechnologies). Ce n’est donc pas propre aux nouvelles technologies.

Pour la définition des pesticides de synthèse, demandez un peu autour de vous (assez loin de vous!) : je ne pense pas que la définition « socialement reconnue » soit « il s’agit d’une substance qui puisse être produite artificiellement mais dont il existe des occurrences dans la nature ». Vous tomberez plus probablement sur « substance qui n’est pas produite par l’homme ».

Il s’agirait bien sûr de la définition de pesticide « naturel » et non de « pesticide de synthèse ».

Les notions de ‘naturel’, ‘pesticide de synthèse’, utilisées ne résultent pas d’une conversation, plus ou moins loin de nous. Elles reposent sur des conventions sociales, nécessaires à la confiance entre acteurs, agriculteurs, distributeurs et consommateurs. Et qui s’appuient sur des mécanismes intégrant à la fois la santé, l’environnement, souvent complexes.

Vous proposez de faire bouger les frontières de ces définitions. Il faudrait en examiner les effets systémiques pour déterminer le bien fondé de vos propositions.

Un problème majeur avec la culture hors-sol est qu’elle permet souvent de délocaliser les impacts environnementaux, notamment vers les pays où les règles environnementales sont moins drastiques, et/ou peu respectées. Ainsi, de l’importation de fourrages venant d’Amérique.

Est-ce que le bio accélère la déforestation ? Tout dépend si l’on raisonne par quantité produite, ou satisfaction des besoins humains…(voir réponse précédente).

En ce qui concerne OGM et Crispr, les controverses sont évidemment scientifiques, elles ne sont certainement pas que médiatiques ! Voir d’abord l’excellent ouvrage de Bonneuil et Thomas, ‘Gènes, pouvoirs et profits: recherche publique et régimes de production des savoirs de Mendel aux OGM. Éditions Quae, 2009’, portant sur les OGM, mais qui reste pertinent quant à Crispr.

Sur crispr, voir le rapport du HCB, analysant les nouveaux risques associés

http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/2017/10/24/171020avisnpbtcs.pdf, précédemment cité.

Ce rapport discute de plusieurs sujets de préoccupation scientifiques autres que les mutations hors-cibles et toxicité alimentaire, mais qui n’en sont pas moins importants.

Sinon,

– Vers des agricultures à hautes performances, Rapport INRA 2013. Ce rapport indique que les avantages sur la santé sont nuls, gustativement aussi, ou que les céréales AB ont moins de protéines. Dès lors, quand vous parlez d’ « externalités négatives [que les exploitations conventionnelles] génèrent sur la santé », je ne suis pas certain de comprendre (ou bien vous parlez des agriculteurs ? ce n’est pas clair…).

Vous parlez de répartition de la production — trop dans le nord, pas assez dans le sud — comme s’il y avait une simple équation à résoudre, rendant impossible l’autosuffisance des pays du sud ou ignorant les coûts environnementaux du transport (i.e., par rapport à une production locale non-bio dans le sud par exemple). D’ailleurs rien n’interdit de limiter les gaspillages avec une production en conventionnel, en raisonné ou en conservation, permettant ainsi de *réduire* la surface agricole impactée par les cultures (i.e., reforestation, impact environnement moindre etc.).

Bref, j’ai un peu du mal à partager votre point de vue que le bio est très positif quel que soit le point de vue qu’on adopte.

Concernant les externalités sur la santé, il s’agit bien des externalités sur la population des agriculteurs et des populations directement en contacts avec les produits chimiques toxiques qui sont utilisés en agriculture conventionnelle, pas des impacts sur la santé de la population qui consomme des produits non bio. Nous ne mentionnons pas, dans notre texte, de citation qui indiquerait que l’alimentation bio est meilleure pour la santé que l’alimentation conventionnelle, mais que le système de production bio a un moindre impact sur la santé.

Par ailleurs il nous semble que le rapport de l’INRA a été assez contesté, y compris au sein de cette organisation. A ce titre il ne nous semble pas forcément représenter la meilleure source à mobiliser pour argumenter sur le sujet.

Par contre vous avez raison entièrement raison de dire que l’équation Nord-Sud est complexe. Nous sommes d’accord bien sûr qu’en ce qui concerne le Sud, l’autosuffisance est un horizon préférable. Navré si notre texte pourrait sembler indiquer le contraire.

Et vous avez aussi raison sur le fait qu’il faut réduire les gaspillages. Qui serait contre ? Le problème est que cette réduction ne parait pas suffisante pour enrayer la crise de la biodiversité….

Un dernier point: vous indiquez que le conventionnel reçoit plus de subventions, mais ceci contredit aussi directement le dernier rapport de l’INSEE 2017:

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3280932/Enviro17c_D2_Agriculture-bio.pdf

(encadré 2, page 9).

Je ne comprends pas bien la différence avec les chiffres donnés par le rapport européen. Peut-être la période (2004-2009 pour le rapport européen, 2013-2014 pour les sources du rapport INSEE). Dans sa table 3, le rapport européen n’indique que la proportion des subventions dans la valeur de l’exploitation (donc si la marge est beaucoup plus importante en bio, la part de subvention peut être plus faible sans pour autant pouvoir conclure que le bio reçoit moins de subventions!), et n’inclut pas les subventions aux investissements (et donc, exclut très probablement les aides à la conversion). Dans sa table 4, c’est bien une moyenne de subventions en euros par tête, mais donne des chiffres bizarres, de l’ordre de dizaines de milliers d’euros comparé à quelques centaines d’euros dans le document INSEE (que ce soit par tête ou par hectare)….

Comme nous l’indiquons, il y a plusieurs manières de comparer les subventions (par hectare, exploitant, secteur agricole, tenant compte ou non des externalités…). La nôtre nous semble plus pertinente, pour les raisons invoquées dans les réponses précédentes, et dans le texte.

Bonjour,

La lecture de votre document comme celle des commentaires qu’il suscite sont d’un grand interêt. Merci donc d’aborder ce sujet du « bio » si passionnant.

Première question/remarque:

N’étant qu’un habitant « lambda » de notre beau pays une question me tarabuste: agriculture « conventionnelle », agriculture « bio ». Cette dernière autorisant certains intrants, ne faut-il pas au moins énoncer une agriculture « naturelle », définie sans aucun intrant, pour compléter le paysage? (sans jeu de mots)

Deuxième question/remarque:

J’agis (familialement) en cultivant mon potager (permaculture-semences non f1,aucun intrant) et en créant des vergers (variétés anciennes/ante-1950) avec pour objectif l’autonomie alimentaire la plus grande pour mes proches. Mais j’adore goûter une belle entrecôte saignante ou manger un agneau qui a quitté sa mère depuis quelques semaines. Pourquoi lier à ce point des comportements qui deviennent militants et violents(tel que veg…) à un comportement « bio » ?

Merci pour votre compréhension et bravo encore pour votre apport si intéressant à lire.

Question 1.

Sans intrants, il risque d’y avoir rapidement un problème de fertilité des sols.

Question 2.

Nous constations que l’association bio et régime moins carné est significative à ce stade, mais elle pourrait varier à l’avenir.

Est-ce que la violence est plus liée aux régimes vegans ou carnés ? Cela dépend sans doute des pays, périodes, du niveau de violence (homicides ?) auquel on s’intéresse. A préciser !