La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2) vous propose ce Regard d’Agnès Michelot, Professeur de Droit environnemental à La Rochelle Université, sur le concept « Une seule santé ».

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

——-

Une seule santé en droit :

avancées et perspectives

Agnès Michelot

Professeure des universités, La Rochelle Université, UMR CNRS 7266 LIENS

Regard édité par Anne Teyssèdre

——-

Mots clefs : One health/une seule santé, droit, environnement, loi, Alliance Santé Biodiversité

——-

- Résumé

- Introduction

- Historique

- La méthode d’élaboration des propositions

- La consécration juridique d’un principe

- Structure du projet de loi

- Conclusion

- Glossaire (dont sigles)

- Remerciements

- Bibliographie

- Regards connexes

- Forum de discussion

—-

Résumé

Les liens entre environnement et santé sont reconnus au plan international et national depuis de nombreuses années dans différents domaines scientifiques. Le concept « One health » (en anglais) ou « Une seule santé » (en français) vise quant à lui à développer une approche plus globale et systémique prenant en considération l’interdépendance entre les humains, les animaux, les végétaux et des écosystèmes. Or, depuis la définition du principe « Une seule santé » par le groupe consultatif indépendant auprès de l’Alliance Quadripartite le One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP), il est devenu particulièrement important d’avoir une définition juridique du principe. La Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE) a ainsi lancé un travail pour élaborer un projet/proposition de loi « Une seule santé » adaptée à la France, sous l’égide de l’Alliance Santé Biodiversité (ASB). Les conclusions de ce travail collectif et le projet de loi résultant sont présentés dans ce Regard.

Introduction

Dans le contexte du Plan d’action conjoint 2022-2026 « Une seule santé » (sous-titré « Travailler ensemble pour des êtres humains, des animaux, des végétaux et un environnement en bonne santé »), élaboré par un consortium d’organisations internationales réunissant la FAO*, le PNUE*, l’OMS* et l’Organisation Mondiale pour la Santé Animale (OMSA, ou OIE*) en 2023, et récemment étayé par le Rapport ‘Nexus’ de l’IPBES (Rapport paru en décembre 2024, voir plus bas), il parait aujourd’hui indispensable de traduire dans des engagements juridiques les enseignements de la science.

De fait, les conclusions du Rapport « Affronter ensemble cinq crises mondiales interconnectées en matière de biodiversité, d’eau, d’alimentation, de santé et de changement climatique » -plus connu sous le nom de Rapport Nexus-, publié par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPNES) le 17 décembre 2024, sont remarquables. Ce Rapport, qui explore les liens entre biodiversité, eau, alimentation et santé, permet d’établir un consensus scientifique sur les interdépendances entre ces entités, et explore plus de 70 options de réponse. Il souligne que les approches actuellement cloisonnées bloquent les politiques publiques, alors qu’une gestion efficace de ces enjeux exige au contraire des politiques et des actions capables de générer des synergies. Bref, les conclusions de l’IPBES soulignent l’importance de créer des synergies entre les politiques de la biodiversité, de l’eau, de l’alimentation et de la santé.

Face à ce constat, largement établi, l’Alliance Santé Biodiversité (ASB*) constituée de huit structures (fondations et associations) au plan national français a souhaité initier un travail de propositions juridiques pour faire avancer l’approche « Une seule santé ». La Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE), qui en fait partie, a donc engagé une réflexion avec des juristes de différents horizons capables d’embrasser l’ensemble des questionnements juridiques inhérents à l’ambitieuse démarche d’intégration d’un principe « Une seule santé » en droit français.

En effet, si le droit -censé porter les valeurs d’une société- est un indispensable instrument de la transformation sociale, il peut aussi -par son inertie notamment- constituer un obstacle à des mesures efficaces pour affronter les défis de la crise écologique. Il apparaît donc nécessaire aujourd’hui de faire évoluer le droit, en y intégrant les concepts et arguments de l’approche « Une seule santé », pour l’adapter aux dynamiques socio-écologiques en cours.

Historique

Les liens entre l’environnement et la santé sont étudiés et reconnus sur le plan international et national particulièrement depuis les années 90 avec l’avènement du concept de développement durable et l’adoption de différents instruments juridiques. [Ainsi, le principe 1 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l’Environnement et le Développement reconnaît que « l’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permettra de vivre dans la dignité et le bien-être ».]

Tout comme celle des êtres humains…

(Tarn, Cliché: A. Teyssèdre)

Une étape importante est ce que l’on désigne par l’approche « santé-environnement » qui, au sens de l’étude effectuée par la Commission OMS, désigne « les effets sur la santé de l’interaction entre l’homme et toute une série de facteurs présents dans son environnement physique et social » (OMS, 1993)(1). Cette approche consacre une évolution importante de la prise en considération des enjeux de la santé humaine dans une perspective élargie où les facteurs/ facteurs environnementaux sont pleinement intégrés (voir notamment CESE, 2022).

Elle sera notamment déclinée au niveau européen par la Déclaration d’Helsinki de 1994 sur l’environnement et la santé en Europe » (OMS, 1994)(2).

(1) : Selon l’OMS, « L’environnement physique comprend à la fois des éléments naturels et des éléments d’origine humaine, consistant en facteurs physiques, chimiques et biologiques. L’environnement social comprend toute une série de facteurs (valeurs, mœurs, croyances, etc.) et de structures qui conditionnent, par exemple, l’accès à l’emploi et à l’éducation, et qui déterminent les risques et les avantages sur le plan de la santé ». OMS, Stratégie mondiale pour la santé et l’environnement, 1993.

(2) : Paragraphe 11 de la Déclaration sur l’environnement et la santé en Europe, OMS, Bureau régional pour l’Europe avec le soutien de la Commission européenne, Helsinky, 20-22 juin 1994 :

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/113326/Helsinki-Declaration-Action-Environment-Health-in-Europe-fr.pdf. L’approche reste cependant anthropocentrique, « pour assurer la prospérité et le développement continu de la société il faut prendre conscience de la diversité biologique de la nature et la protéger durablement ». La Déclaration soutient qu’« il est urgent d’adopter une démarche plus globale et plus intégrée pour créer des cadres de vie sains et écologiquement rationnels au niveau local ». À noter également la mise en place du Centre européen de l’environnement et de la santé de l’OMS pour informer les États sur les risques sanitaires d’origine environnementale existants ou nouveaux dès 1991.

Par la suite, les Objectifs du développement durable (ODD) des Nations unies pour l’horizon 2030 vont intégrer la santé de manière transversale en considérant que les déterminants environnementaux de la santé font partie de tous les ODD de manière directe ou indirecte (cf. OMS 2018). La France, qui a adopté son quatrième Plan Santé Environnement « un environnement, une santé » en 2021 (cf. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse4.pdf ), s’inscrit dans cette démarche mais va plus loin en se référant au principe « une seule santé » qui établit les liens étroits entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes (voir les Regards RO6, RO7, RO8, RO9 et R105, notamment de M. Duru et al., sur cette plateforme interdisciplinaire).

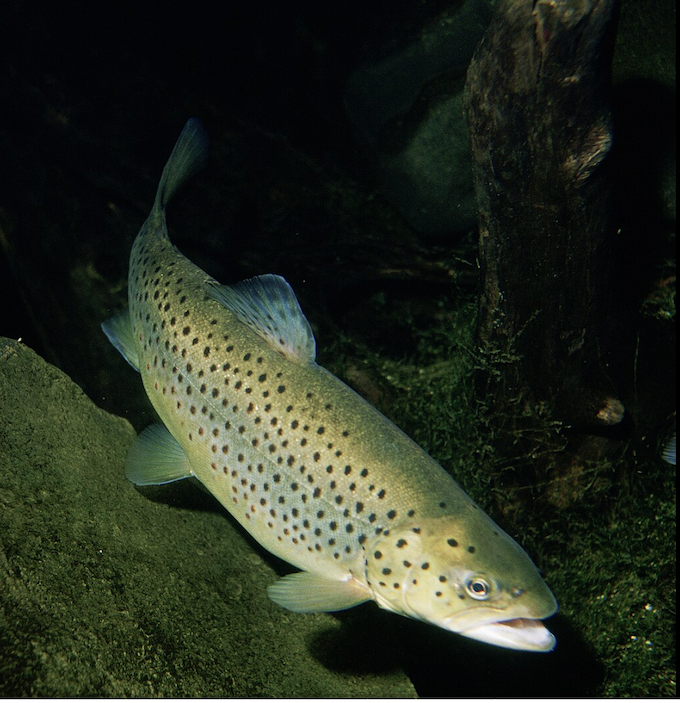

… la santé de cette truite…

(Cliché Eric Engbretson)

Le concept « une seule santé » a été développé depuis une quinzaine d’années à l’échelle mondiale pour promouvoir une coopération entre l’OMS, la FAO et l’OMSA/OIE* visant à assurer les liens entre protection de l’environnement, santé des animaux et protection de la santé humaine qui va s’élargir au PNUE soutenu par un accord passé entre les organisations en 2021(3).

(3) : Joint Tripartite (FAO, OIE, WHO) and UNEP Statement Tripartite and UNEP support OHHLEP’s definition of “One Health”, 1 december 2021. https://www.fao.org/3/cb7869en/cb7869en.pdf

La définition du principe « Une seule santé » donnée en 2021 par le Groupe d’experts de haut niveau pour l’approche « Une seule santé » [OHHLEP] consiste en « une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Il reconnaît que la santé des humains et celle des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général (y compris des écosystèmes) sont étroitement liées et interdépendantes. ». Il est suivi d’un plan pour « une seule santé » présenté en octobre 2022 par l’alliance des quatre organisations internationales. Parallèlement, plusieurs ONG en France regroupant depuis des années des professionnels de la santé animale, végétale et humaine ainsi que des scientifiques en soutien de la démarche santé et environnement, se regroupent pour créer l’Alliance Santé Biodiversité en juillet 2022.

Sur le plan français, l’évolution du droit vers une approche « une seule santé » a été bien amorcée par l’intégration de l’exposome* (voir Glossaire) dans la loi du 2 janvier 2016 sur modernisation du système de santé. Cependant, l’approche reste compartimentée et parcellaire. Les Plans Nationaux Santé-Environnement (PNSE*, cf. https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse4.pdf ), de même que le travail mené par le Groupe santé-environnement (GSE*) mis en place en 2009 pour assurer une réflexion continue sur le sujet, ont un rôle et des moyens limités. Une étude approfondie menée par la SFDE en lien avec l’Alliance Santé Biodiversité (ASB) montre la nécessité d’une loi pour transformer les codes et introduire un principe une seule santé.

La méthode d’élaboration des propositions

A partir des constats scientifiques et des réalités de terrain identifiés par les nombreux professionnels souvent très expérimentés à différentes échelles territoriales, regroupés au sein de l’ASB*, un large travail a été coordonné par les juristes de la SFDE* visant d’abord à faire un état des lieux des fondements juridiques en droit interne, droit européen et droit international a été initié.

Sa conclusion principale est que la faiblesse des instruments juridiques français montre un manque d’adaptation de notre droit. Alors que le bloc de constitutionnalité garantit à tous la protection de la santé (Préambule de la Constitution de 1946) et que la Charte française de l’environnement dispose que « [c]hacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », la définition de la santé en lien avec l’environnement est absente des codes, notamment du Code de la santé publique. Cette lacune sera relevée rapidement pour amener la réflexion sur l’impossibilité de faire évoluer notre droit sans l’adoption d’un texte juridique de niveau législatif.

En effet, la loi nouvelle et la loi modifiée doivent toujours contribuer à « améliorer » la qualité de l’environnement comme le dispose l’article 2 de la Charte de l’environnement de 2005 (cf. https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/charte-de-l-environnement). Elles doivent assurer « l’avenir et l’existence même de l’humanité », comme le prévoit le deuxième préambule de cette Charte, et « atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement », comme l’impose le droit communautaire et de l’Union européenne depuis l’Acte unique européen de 1986.

Un groupe restreint de pilotage au niveau de la SFDE et de l’Alliance Santé Biodiversité a établi les attendus de la démarche, avec processus de validation par étape au niveau de la SFDE puis par les partenaires de l’Alliance.

La première étape a consisté en une étude très large des thématiques soulevées par « One Health » au niveau des chercheurs en droit impliqués. En parallèle de ce travail juridique précis de rédaction d’un texte de loi, il est apparu la nécessité de formaliser un argumentaire politique pour présenter et expliquer l’importance de l’adoption d’une loi « une seule santé ». [Cet argumentaire a été présenté à différentes occasions et envoyé aux ministères concernés, en préparation d’entretiens obtenus par l’Alliance Santé Biodiversité.]

Ensuite le projet de texte a été soumis aux partenaires de l’Alliance Santé Biodiversité au cours de deux journées d’études réunissant experts et juristes à La Rochelle, les 2 et 3 décembre 2021, pour finalisation. À la suite des discussions et commentaires recueillis, le groupe de travail de la SFDE a entamé une nouvelle phase de rédaction du projet de loi. Le texte a ensuite fait l’objet jusqu’en octobre 2022 d’amendements successifs apportés par la SFDE, garante de la qualité juridique du projet (Michelot, 2023).

L’argumentation (et la structuration) retenues dans ce projet visent à développer une stratégie « une seule santé » guidée par la transversalité, la prévention et la territorialité, avec une gestion pleinement intégrée de ce concept dans l’ensemble des décisions publiques, aux niveaux national et territorial.

La consécration d’un principe « Une seule santé » en droit français

L’analyse juridique et la concertation en lien avec l’ASB* ont permis l’élaboration d’une définition du principe « Une seule santé », avec comme règle méthodologique essentielle de s’appuyer sur les concepts les plus stables et reconnus tant sur le plan juridique que sur le plan scientifique (pour avoir une définition consensuelle mais aussi ambitieuse). Ainsi :

Définition du principe « Une seule santé » dans le projet de loi de l’ASB:

Article 1er : Le II.- de l’article L. 110-1.- du code de l’environnement est complété par un 6° bis nouveau :

[…]

« Art. 6° bis : Le principe d’une seule santé reconnaît l’interdépendance de la santé des êtres vivants, notamment des êtres humains, des animaux sauvages et domestiqués, des végétaux, des écosystèmes et des processus écologiques.

Afin de tenir compte des limites planétaires et de leur dépassement, il repose sur une approche intégrée pour préserver la santé des êtres vivants et l’état de conservation favorable des écosystèmes.

On entend par santé un état de complet bien-être des êtres vivants présents et futurs ».

Concernant le premier volet du principe, pour lever l’approche très anthropocentrique du terme « santé », l’interdépendance de la santé des êtres vivants a été mise en avant. Par l’indication « notamment », des précisions ont été données pour exprimer une déclinaison du vivant considéré. La référence aux processus écologiques ancre la définition dans un concept déjà identifié en droit international. Rapidement la référence au vivant va s’imposer comme matrice de la définition, dans la mesure où elle vise à englober sans distinction tous les êtres de toutes origines et quel que soit leur niveau de développement. L’autre concept saillant est celui de l’interdépendance pour appeler à la responsabilité des humains tout en soulignant sa vulnérabilité et sa dépendance vis-à-vis des autres êtres vivants.

… ou celle de cette grenouille verte…

(Cliché: A. Teyssèdre)

Ensuite, dans le deuxième volet, il est précisé son fondement qui est donc l’approche intégrée, sa finalité (la préservation de la santé des êtres vivants et l’état de conservation favorable des écosystèmes) et son contexte d’application : les limites planétaires. Si les deux premiers aspects sont connus, la reconnaissance des limites planétaires dans la loi est novatrice . Ce concept renvoie à une perspective de soutenabilité au niveau systémique en lien avec les principes de précaution et le concept d’irréversibilité. Il assure une ambition pour la mise en œuvre du principe au-delà de contraintes liées strictement au fonctionnement de nos sociétés (institutions, moyens financiers, répartition des coûts…). En cela il va à l’encontre de la formulation « dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra » que l’on retrouve dans les traités internationaux notamment dans la Convention sur la diversité biologique.

Enfin, le troisième et dernier volet vise à revisiter la définition de la santé tout en maintenant la référence à la définition de l’OMS en l’ouvrant à tous les êtres vivants, humains et non humains, ainsi qu’aux êtres vivants futurs d’où la formulation : « On entend par santé un état de complet bien-être des êtres vivants présents et futurs ».

Il a été choisi d’intégrer le principe dans le Code de l’environnement et dans le Code de la santé publique. Cette double introduction nécessite de préciser et d’élargir la définition de la santé publique. Par ailleurs, en inscrivant le principe dans le Code de l’environnement, les interactions entre protection et santé sont mises en avant.

… dépendent de l’état des écosystèmes qu’ils habitent !

(Drôme, cliché A. Teyssèdre, 2024)

Structure du projet de loi française « Une seule santé »

La première partie, consacrée au principe « une seule santé », comprend trois chapitres qui i) visent à mettre en place l’approche globale et transversale « Une seule santé » dans le projet de loi (chapitre 1), ii) énoncent les exigences auxquelles doit satisfaire le respect du principe «une seule santé » dans le Code de la santé publique et dans le Code de l’environnement (chapitre 2) et iii) complètent l’article L. 411-1-1 de la loi actuelle « Santé et Environnement » pour étendre son champ d’action à l’approche « Une seule santé » (chapitre 3). Cette structuration vise prioritairement à donner un fondement juridique au principe « Une seule santé » et à permettre son application dans les conditions les plus étendues.

La seconde partie porte sur la mise en œuvre du principe « une seule santé » dans une triple approche organisationnelle, fonctionnelle et territoriale. Elle comporte quatre chapitres dont la structuration repose sur l’objectif majeur d’assurer l’opérationnalité du principe en termes de compétences et de moyens, en accompagnant et soutenant l’implication de tous les acteurs de la protection de l’environnement et de la santé dans l’approche globale et intégrée « Une seule santé ».

Conclusion

L’ambition de ce projet de loi est de doter l’État et les territoires de compétences nécessaires à la mise en œuvre du principe « une seule santé ». Le travail déployé a conduit à réfléchir largement aux enjeux de gouvernance à tous les niveaux décisionnels, mais aussi au renforcement de la formation à « Une seule santé ».

Il s’agit également de consacrer la compétence des collectivités territoriales en matière d’environnement en relation avec la prévention sanitaire et de consolider leur rôle dans la démocratie environnementale au regard des aspirations sanitaires et écologiques des citoyens. De ce point de vue, le projet tente d’instaurer une meilleure transversalité dans la gouvernance « une seule santé », non seulement à chaque échelon territorial mais aussi, entre tous les échelons territoriaux.

Il résulte des travaux juridiques menés par l’ASB l’importance d’avancer vers une loi Cadre*, afin d’asseoir de manière opérationnelle l’approche « Une seule santé » dans l’ensemble des politiques publiques.

Atelier ‘One Health’ (La Rochelle Université, 2023)

(Cliché: A. Michelot)

—–

Glossaire

- ASB : Alliance Santé Biodiversité

- CESE : Conseil économique social et environnemental

- Exposome : Le concept d’exposome a été introduit en France par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. L’exposome englobe toutes les expositions environnementales au cours de la vie : chimiques, physiques, biologiques, psychologiques mais aussi socio-économiques. Contrairement au génome, c’est une entité très variable et dynamique qui évolue tout au long de la vie.

- GSE : Le Groupe Santé Environnement (GSE) est une instance consultative nationale placée auprès du Ministre chargé de l’écologie et du Ministre chargé de la santé. Il a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé environnement en veillant à appliquer l’approche « Une seule santé ». Cette instance réunit, depuis 2009, des représentants des collèges de parties prenantes : État, parlementaires, collectivités territoriales, associations, entreprises, auxquels s’ajoutent des personnalités qualifiées.

- Loi Cadre : Loi comportant, sur un sujet déterminé, des définitions de principe et des règles générales à partir desquelles d’autres textes législatifs ou règlementaires définiront des mesures d’application. (définition donnée par le Dictionnaire de l’Académie française 2024, en ligne, https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9C0133-A ).

- OMSA/OIE : Organisation Mondiale pour la Santé Animale / Organisation fondée en 1924 sous l’appellation « Office International des Épizooties ».

- PNSE : Plan National Santé Environnement

- SFDE : Société Française pour le Droit de l’Environnement

—–

Remerciements:

Cette publication a été rendue possible grâce au travail mené depuis des années par les organisations membres de l’Alliance Santé Biodiversité, dont la Société Française pour le Droit de l’Environnement fait partie. Mes remerciements vont à La Rochelle Université, qui a accueilli les journées d’études des 2 et 3 décembre 2021 sur « La solidarité écologique en questions – Une loi pour une seule santé » soutenue par la FR CNRS FREDD 3097 et la CDA de La Rochelle, ainsi qu’à la FRB, l’UICN France et Humanité et Biodiversité, pour le financement de stages (cf. https://lienss.univ-larochelle.fr/LA-SOLIDARITE-ECOLOGIQUE-EN-QUESTIONS-Journees-d-Etudes ). Merci aussi aux étudiants des Masters de Droit de l’environnement de l’Université de Limoges (avec le soutien du laboratoire OMIJ/CRIDEAU) et de l’Université de Strasbourg (soutien du laboratoire SAGE-UMR 7363), ainsi qu’à ceux du Master Droit public parcours collectivités, environnement et littoral de La Rochelle université.

Enfin, un grand merci à Anne Teyssèdre pour l’édition avisée et rigoureuse de ce Regard.

Bibliographie

- Agreste, 2021. Graph’Agri 2021 : L’agriculture, la forêt, la pêche et les industries agroalimentaires https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bc6p076x86c/f1.pdf

- Altieri M. A., 1989. Agroecology: A new research and development paradigm for world agriculture. Agriculture, Ecosystems & Environment, 27(1-4), 37-46.

- CITEPA, 2023. Répartition des émissions par activités en 2020. www.citepa.org/donnees-air-climat/donnees-gaz-a-effet-de-serre/secten

- Hubert B. & D. Couvet, 2019. Déploiement de l’agroécologie : pistes de réflexion. Revue de l’Académie d’Agriculture, 17, 57-64.

Regards connexes :

- Regards en Droit de l’environnement : https://sfecologie.org/tag/droit/

- Regards sur écosystèmes et santé : https://sfecologie.org/tag/sante/

- Regards sur les habitats : https://sfecologie.org/tag/habitats/

- sur le fonctionnement des écosystèmes : https://sfecologie.org/tag/fonctionnement/

- sur les socioécosystèmes : https://sfecologie.org/tag/socioecosysteme

- sur gestion et gouvernance : https://sfecologie.org/tag/gestion-et-gouvernance/

- sur stratégies et politiques : https://sfecologie.org/tag/strategies-et-politiques/

—–

Article édité et mis en ligne par Anne Teyssèdre.

—–

Bonjour Agnès,

Merci beaucoup pour ce Regard de juriste sur le concept didactique d’une seule santé, et pour ce résumé de l’initiative prise par la SFDE (Société Française pour le Droit de l’Environnement) pour intégrer ce concept dans le Droit français. En liant dans les textes juridiques la santé des êtres vivants à celle des écosystèmes qu’ils habitent, cette initiative me semble favorable à une gestion plus intégrée de la biodiversité, dans ses différents niveaux d’organisation.

Cependant, il me semble qu’il y a (au moins) une contradiction ou incohérence dans le nouvel article 6bis prévu dans le projet de Loi, tel qu’énoncé dans ce Regad.

En effet, alors que le premier paragraphe de cet article affirme que le concept de santé s’applique à l’ensemble des « êtres vivants », comprenant pour la SFDE non seulement les êtres vivants stricto sensu mais aussi les écosystèmes et processus écologiques(*), le dernier paragraphe définit la santé comme un « état de complet bien-être des êtres vivants » (présents et futurs).

(*) Voir ma deuxième remarque ci-dessous

Le bien-être est une sensation (de satisfaction, plaisir..) qui requiert sinon un système nerveux, au moins un système d’intégration sensorielle permettant une sensation. Difficile d’attribuer un « bien-être » à un écosystème! (Et quel pourrait être le bien-être d’un processus écologique?)

[A l’autre extrême, il paraît difficile aussi d’attribuer une sensation de bien-être à un microorganisme, levure ou bactérie..]

Bref, la définition de « santé » -ou d’une seule santé- prévue dans cet article 6bis me semble inadaptée, face à la diversité des systèmes vivants (ou des « êtres vivants », selon l’appellation de la SFDE) auxquels elle devrait s’appliquer (qui ne sont pas tous des êtres sensibles, dotés de sensations). Il me semble qu’il faudrait revoir cette définition pour qu’elle puisse s’appliquer non seulement aux organismes individuels mais aussi aux écosystèmes, et réfléchir à l’éventualité (ou la nécessité) d’attribuer une santé aux processus écologiques (voir aussi ma 2e remarque ci-dessous).

Ma deuxième remarque sur ce projet de loi concerne l’usage inhabituel de l’expression « êtres vivants » pour désigner non seulement les organismes vivants individuels (i.e., animaux, végétaux, microorganismes, …), comme c’est la norme en biologie et écologie depuis plus de 100 ans, mais aussi les écosystèmes et les processus écologiques.

Cette acception inhabituelle très large des « êtres vivants » s’approche de la catégorie « systèmes vivants » ou systèmes écologiques (telle qu’ utilisée par la CDB dès 1992, par exemple), qui réunit organismes vivants et écosystèmes, mais elle comporte en outre l’ensemble des processus écologiques (que l’on conçoit difficilement comme des « êtres »…). En tant qu’écologue, cette catégorie hétéroclite me semble erronée. Je pense qu’il faudrait changer l’expression « êtres vivants » pour « systèmes vivants » (ou systèmes écologiques) dans le projet de loi.. et ne pas inclure les « processus écologiques » (ou « fonctions écologiques »), qui ne sont pas des systèmes, mais des interactions entre entités au sein des systèmes (dynamiques et complexes) que sont les réseaux écologiques et les écosystèmes.

NB: Si je n’ai pas fait ces deux remarques lors de l’édition de cet article, c’est parce qu’elles portent non pas sur le texte écrit pour ce Regard mais sur celui d’un projet de loi préexistant, déjà diffusé par ailleurs.

Bien cordialement,

Anne

Bonjour Anne

Merci pour les deux commentaires, très utiles pour les juristes. Je réponds d’abord à la remarque sur la « santé ». En fait, dans ce travail mené par la SFDE nous essayons de nous référer au droit existant dans une approche très pragmatique de l’évolution du droit. Premier élément de réponse : dans la proposition de définition du principe une seule santé, comme il s’agit d’un principe très innovant nous avons, dans un premier temps, tenté d’en donner une définition en nous référant à des catégories juridiques existant en droit français et en autant que possible en droit international.

Deuxième élément de réponse : attention à faire une lecture « juridique » de ce texte. Il est ainsi écrit « notamment » pour les êtres vivants et il est ensuite adjoint des écosystèmes et des processus écologiques. Il faut donc comprendre « et ». Dans les êtres vivants, on ne met pas les écosystèmes ni les processus écologiques.

Troisième élément de réponse : la dernière ligne vise à faire évoluer le terme de « santé » à partir de la définition donnée par l’OMS. Il s’agit donc de faire référence à une définition juridique déjà bien établie mais qu’il s’agit d’élargir ici et cette définition est à dissocier de celle d’Une seule santé. Cependant il était nécessaire ici de faire référence à la définition de la santé en l’élargissant, car le terme est utilisé plus haut dans la définition du principe et qu’il nous en fallait une définition plus inclusive et cohérente (sauf à bloquer notre principe une seule santé ».

J’espère avoir contribué à expliquer notre proposition en lui donnant un éclairage juridique qui a conduit à faire ces choix. Merci beaucoup pour les remarques indispensables pour la crédibilité de notre principe juridique.

En réponse au point n°2 ci-dessus, je suis rassurée de voir que la SFDE n’intègre pas les écosystèmes et les processus écologiques dans la catégorie « êtres vivants », mais dans ce cas je pense qu’il faudrait revoir et clarifier la première phrase de l’article 6bis prévu pour ce projet de loi, pour le moins ambigüe :

« Le principe d’une seule santé reconnaît l’interdépendance de la santé des êtres vivants, notamment des êtres humains, des animaux sauvages et domestiqués, des végétaux, des écosystèmes et des processus écologiques. »

[Suggestion : « Le principe d’une seule santé reconnaît l’interdépendance de la santé des êtres vivants, notamment des êtres humains, des animaux sauvages et domestiqués, des végétaux, et l’état fonctionnel/dynamique/ des écosystèmes qu’ils peuplent. » ]

Par ailleurs, et plus important: il me semble qu’il faudrait surtout définir la notion d' »une seule santé » appliquée aux différents types de systèmes vivants ou écologiques (êtres vivants, communautés vivantes, écosystèmes..) et non pas seulement la santé des êtres vivants (selon une définition par ailleurs contestable, pour les microorganismes au moins).

+ Et sans doute, dans une première étape, définir la ‘santé’ d’un écosystème.. [NB: Si besoin d’un.e écologue pour réfléchir à ces questions, je peux éventuellement aider la SFDE.]

Bien cordialement,

Anne

Bonjour Anne,

Concernant le commentaire visant à améliorer la définition en se référent aux « systèmes vivants »:

La lecture de la convention sur la diversité biologique (1992) donne la définition de la diversité biologique (article 2 CDB) en se référant à la variabilité des organismes vivants de tout origine, et la définition de l’écosystème renvoie au « complexe dynamique formé de communauté de plantes, d’animaux et de micro organismes et de leur environnement non vivant » qui, par leur interaction, forme une unité fonctionnelle ». La notion de « système » est surtout utilisé pour évoquer « un système de zones protégées » (article 8 CDB). La notion de « processus écologiques essentiels » est utilisé dans la Charte mondiale de la nature de 1982 : « les bienfaits durables qui peuvent être obtenus de la nature sont fonction du maintien des processus écologiques et des systèmes essentiels à la subsistance… ». Nous avons donc puisé dans cette référence déjà ancienne du droit de l’environnement. Nous allons rechercher dans les textes si la référence aux « systèmes vivants » est pertinente mais je crains que « systèmes vivants » puissent renvoyer à une approche plus anthropocentrique (c’est un risque d’interprétation ») d’autant plus que nous avons évité d’utiliser uniquement « vivant » car cela renvoie à des débats assez polémiques (hélas) autour de ce qui est vivant ou ne l’est pas pour l’homme (délicate question de l’embryon).

Merci encore pour cette remarque.

Pour la mention de ‘systèmes vivants’ ou ‘systèmes écologiques’, c’est plutôt la version ‘systèmes écologiques’ qui est utilisée par la CDB, si je me souviens bien.. ainsi il me semble que la formulation « organismes vivants » élargie aux êtres vivants + écosystèmes. Pas simple en effet de trouver dans les textes un vocable englobant, qui convienne à tous!

Ceci dit, sachant que les êtres vivants, réseaux trophiques, communautés vivantes, écosystèmes.. jusqu’à la biosphère, sont (tous) des systèmes (dynamiques) complexes, je pense que vous pouvez utiliser sans ambiguité le terme système, qualifié d’écologique ou de vivant !

[NB: Par ailleurs, un embryon est clairement vivant, du point de vue scientifique. (La question posée, pour les croyants, est celle de l’existence (ou non) d’une âme dès la conception (par fécondation).]

Merci Anne. Je retiens que la notion de « systèmes écologiques » est particulièrement englobante et donc adaptée. Concernant la question de ce qui est vivant ou non, le droit pose des questions particulières sous l’angle de la personnalité juridique ; un problème que n’ont pas sans doute les écologues dans leurs approches. Cela est lié au fait que le droit est produit par les humains principalement pour protéger des intérêts humains, donc l’approche anthropocentrique est souvent prioritaire. [Au regard du droit positif, l’embryon et le fœtus sont des « choses » et n’ont pas la personnalité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Ce n’est donc pas un problème de croyance religieuse (même si cela peut influencer les débats de société et donc in fine les choix juridiques bien sur).]

Plusieurs conditions sont nécessaires pour acquérir la personnalité juridique dont celles de naître vivant et viable. Quand on travaille en droit public de l’environnement on ne pense pas toujours à ces débats sur la personnalité juridique. C’est en travaillant sur le ce projet de loi Une seule santé, que nous avons été confrontés à prendre en compte ce paramètre d’acceptation de nos propositions. Une fois de plus l’écologie nous donne des clés d’analyse et de réflexion sur nos approches très anthropocentriques. Merci donc pour cette remarque.

Bonjour Agnès,

Juste une remarque à propos de ta réponse ci-dessus: il me semble évident que la question de la vie d’un système écologique (ou d’un système vivant) et celle de sa personnalité juridique sont bien distinctes – ceci, même si l’on considère que la notion de personnalité juridique ne peut s’appliquer qu’à des organismes ou systèmes vivants. [Sur la question de la personnalité juridique de la Nature, voir les Regards RO12 et RO13 d’Adélie Pomade et Louis de Redon sur cette plateforme.]

Par ailleurs, l’identification (ou non) d’un terme commun (tel que ‘système vivant’, ‘système écologique’, ou ‘organisme vivant’ au sens large) regroupant dans une même grande catégorie les êtres vivants et les systèmes écologiques multi-organismes, me paraît secondaire dans ce projet de loi sur « une seule santé »…

.. Plus important il me semble serait d’asseoir (dans cet article 6bis) le principe « Une seule santé » sur une ou plusieurs bonne(s) définition(s) de la santé des systèmes considérés, c’est-à-dire:

. soit sur une seule et même définition (de la santé, ou de l’état de santé) commune à l’ensemble des organismes et systèmes écologiques considérés – renvoyant par exemple à leur état d’équilibre dynamique, ou aux échanges de matière et d’énergie, ou à leur dynamique entropique (ce qui requiert de bonnes connaissances en sciences de la vie ou/et en sciences des systèmes complexes),

. soit, plus facilement, d’asseoir ce principe sur plusieurs définitions (correctes) de la santé, relatives aux différentes catégories considérées – par exemple santé des être vivants (dont microorganismes) d’une part et santé des systèmes écologiques multi-organismes (tels qu’écosystèmes et biosphère) d’autre part, deux ‘santés’ qui bien que différentes, car appliquées à des objets différents, sont affirmées comme interdépendantes.

Bien cordialement,

Anne

Chère Anne,

Les deux options proposées me semblent vraiment intéressantes. Cela montre bien que le droit n’a pas du tout pris la mesure de ce qu’est la santé des êtres du vivant dans toutes ses dimensions… ce qui conduit à continuer à développer des politiques publiques sectorisées peu adaptées. Cela montre également à quel point il faut que les juristes (de l’environnement mais pas seulement) restent proches de ceux qui disposent de ces connaissances… donc les écologues. Je vais transmettre à l’équipe de la SFDE. Merci beaucoup.

Bonjour Agnès,

merci pour ces réponses, et bonne suite à ce projet de loi !

Bien cordialement, Anne