La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2) vous propose ce Regard (RO17) sur le vivant de Jacques Blondel, Directeur de recherche émérite au CNRS.

Ce Regard renvoie au récent livre de l’auteur : Biodiversité, un nouveau récit à écrire, paru aux Editions Quae en octobre 2020. (Préface: P.-H. Gouyon.)

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

———-

Éloge du vivant non humain

Jacques Blondel

Directeur de Recherche émérite au CNRS

Article édité par Anne Teyssèdre

——-

Mots clés : Biodiversité, services écosystémiques, anthropocentrisme, écocentrisme, évocenrisme,

éthique de l’environnement, comportement, cognition

——–

.

- Résumé

- (Introduction)

- Le vivant non humain, nécessaire aux humains

- Le vivant sur la flèche du temps

- Le vivant dans l’écosystème

- Comprendre le vivant non humain et le respecter pour ce qu’il est

- Épilogue

- Bibliographie

- Regards connexes

- Forum de discussion sur ce regard

——

Résumé

Faire l’éloge du vivant, c’est d’abord reconnaître les bienfaits tangibles et intangibles que ce qu’on appelle la biodiversité apporte aux sociétés humaines, ce qu’elle fait par l’approche des services écosystémiques dont on discute les avantages et les limites. Mais c’est aussi reconnaître que le vivant actuel n’est qu’un instantané sur la flèche du temps et que le vivant d’aujourd’hui prépare celui de demain, ce qui pose la question des conséquences pour la biodiversité de demain de son érosion actuelle. Un regain d’intérêt pour l’écologie des communautés apporte un nouvel éclairage sur les multiples fonctions des populations et leur complémentarité dans le fonctionnement des écosystèmes. Un troisième point, essentiel, porte sur la manière de considérer le vivant pour ce qu’il est plutôt que pour ce qu’il nous rapporte, donc au respect qui lui est dû. À mesure qu’elle progresse, la recherche découvre davantage de porosité entre les humains et les vertébrés non humains, mammifères et oiseaux, dans le domaine de la cognition.

Faire l’éloge du vivant, c’est d’abord reconnaître les bienfaits tangibles et intangibles que ce qu’on appelle la biodiversité apporte aux sociétés humaines, ce qu’elle fait par l’approche des services écosystémiques dont on discute les avantages et les limites. Mais c’est aussi reconnaître que le vivant actuel n’est qu’un instantané sur la flèche du temps et que le vivant d’aujourd’hui prépare celui de demain, ce qui pose la question des conséquences pour la biodiversité de demain de son érosion actuelle. Un regain d’intérêt pour l’écologie des communautés apporte un nouvel éclairage sur les multiples fonctions des populations et leur complémentarité dans le fonctionnement des écosystèmes. Un troisième point, essentiel, porte sur la manière de considérer le vivant pour ce qu’il est plutôt que pour ce qu’il nous rapporte, donc au respect qui lui est dû. À mesure qu’elle progresse, la recherche découvre davantage de porosité entre les humains et les vertébrés non humains, mammifères et oiseaux, dans le domaine de la cognition.

—-

(Introduction)

Faire l’éloge de quelque chose ou de quelqu’un c’est lui « témoigner de l’estime » (dictionnaire Larousse). S’agissant des choses de la nature et de la biodiversité en particulier, deux types d’éloge peuvent être faits. Le premier, anthropocentré, concerne ce que la biodiversité apporte aux sociétés humaines en termes de bienfaits indispensables à leur existence et le second, qu’on qualifiera d’écocentré ou d’évoécocentré pour prendre en considération son histoire évolutive, valorise les conséquences de ce socle de connaissances que nous apportent sur le monde vivant les sciences de l’évolution, de la paléontologie, de l’écologie, de l’éthologie, mais aussi de l’éthique.

Le vivant non humain, nécessaire aux humains

Par une savante instrumentalisation, la nature est entrée dans le champ de la gouvernance économique des humains par le biais de cette métrique de la biodiversité qu’est le capital naturel et sa déclinaison en « services écosystémiques » ou, dit de manière moins directement utilitariste, en « contribution de la nature aux sociétés ». Introduite dès les années 1970 (Holdren et Ehrlich, 1974), la notion de capital naturel fut développée dans « l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire » (Millennium Ecosystem Assessment, MEA, 2005), réalisée dans le sillage de la Conférence de Rio de Janeiro (1992). Paradigmatique selon ses détracteurs d’une logique de soumission de la nature aux intérêts humains, la rhétorique des services écosystémiques est devenue une norme de gestion et de conservation de la biodiversité, parfois vue comme une métaphore pour améliorer la visibilité de notre dépendance sociétale vis-vis des écosystèmes.

Sa logique est la suivante : les écosystèmes sont composés de populations végétales, animales et fongiques qui, du fait même de leur existence, exercent des fonctions. Si ces fonctions peuvent être détournées, voire modifiées par les humains à leur profit, elles deviennent des services qui se déclinent en : i) services d’approvisionnement, à savoir les ressources naturelles exploitées par les humains pour se nourrir, se vêtir, se chauffer et se soigner, ii) services de régulation que sont les grands cycles biogéochimiques, la purification de l’eau et de l’air, la séquestration du carbone par les organismes vivants, le recyclage des nutriments, bref, tout ce qui contribue à l’entretien des écosystèmes, iii) services de support comme la photosynthèse, la production de biomasse, la formation des sols, la pollinisation des plantes ou la dispersion de leurs propagules par les animaux, et iv) services culturels, qui recouvrent toutes les valeurs intangibles que nous reconnaissons à la nature en termes d’esthétique, de spiritualité, d’usage ludique, etc.

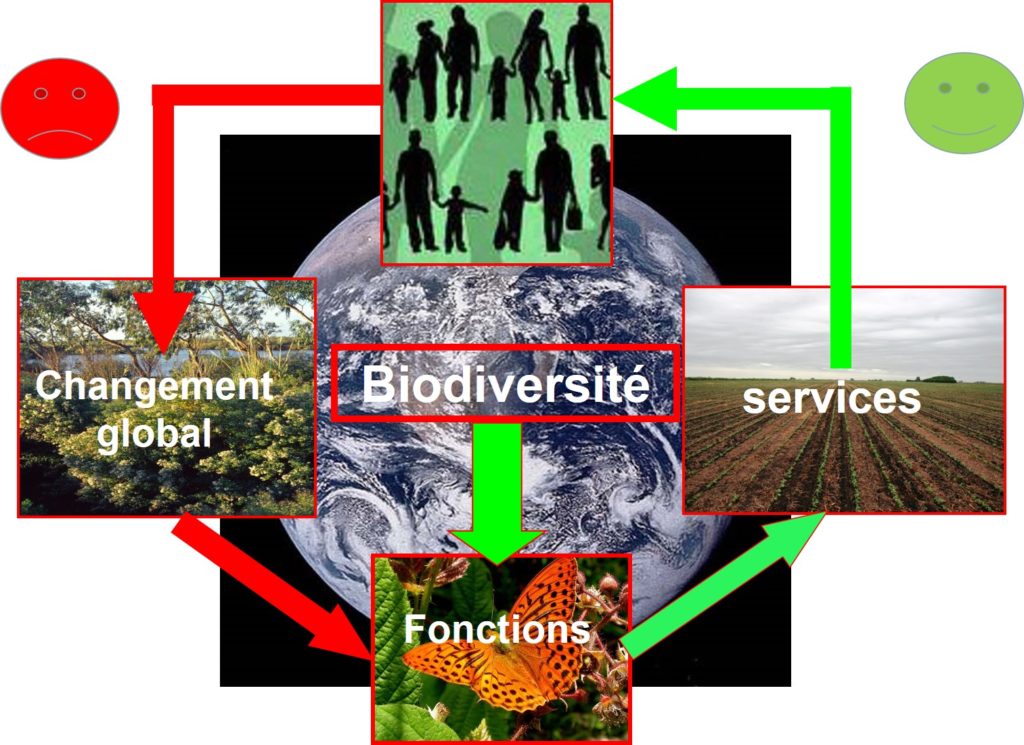

Fig.1 : Le vivant non humain au service des humains. Chaque élément de biodiversité exerce des fonctions qui peuvent être valorisées en services. L’exploitation excessive de ces fonctions entraîne la dégradation du système (changement global). (Schéma J. Blondel)

Ce stade abouti d’anthropocentrisme a sa logique : si le capital naturel disparaît à un rythme incompatible avec un développement soutenable des sociétés humaines, il faut inventer un modèle économique qui l’incorpore afin que, comme pour tout capital, sa valeur soit rémunérée et qu’il soit entretenu, si possible augmenté, et restauré s’il se dégrade. L’instrumentalisation de la nature par le biais des services écosystémiques entraîne un glissement normatif par lequel le concept flou, inclusif et polysémique de nature se requalifie en biodiversité, puis en patrimoine naturel, et enfin en services qu’il s’agit de gérer pour le plus grand bien de leurs gestionnaires et, par ricochet, pour celui de la nature.

Mais la quantification des « services écosystémiques » par leur évaluation monétaire participe d’une marchandisation de la nature qui revient à adosser les stratégies de conservation à des logiques de marché, ce qui ne va pas sans soulever de sérieux problèmes éthiques (Maris, 2014, Blondel 2020). Cette instrumentalisation de la biodiversité pratique une double réduction : elle tend à réduire la nature à ses seules valeurs instrumentales, et les quantifie par une seule métrique, celle de la monnaie.

En n’explicitant pas formellement –à mon sens- la distinction entre valeurs d’usage et valeur intrinsèque de la nature (mais voir par ex. Daily et al. 1997 et les Regards R4, R59, R81, RO10), la notion de services écosystémiques soulève une question de fond. Car si les premières sont instrumentales et servent d’autres fins qu’elles-mêmes, par exemple lors d’une transaction financière, la seconde, non instrumentale, est reconnue à une chose, une personne ou tout être vivant pour lui-même, indépendamment de tout bénéfice qu’on pourrait en tirer. Or les fonctions qu’exercent les entités vivantes au sein des écosystèmes et les relations qu’elles entretiennent entre elles représentent une valeur incommensurablement plus grande que celle des seuls services identifiés et comptabilisés. L’économie ne pourra donc jamais prendre en considération que la partie émergée du gigantesque iceberg de bienfaits réellement ou potentiellement apportés aux humains par la biodiversité.

De plus, en mettant l’accent sur les fonctions des espèces, la rhétorique des services écosystémiques privilégie ce que font les organismes plutôt que ce qu’ils sont, ce qui enferme la logique du système dans un anthropocentrisme qui les réduit au rang de choses qui seraient commensurables, ce qui n’a aucun sens. Toutefois, si l’opération du MEA a révélé que 60 % des services écosystémiques sont dégradés ou exploités de façon non durable, la logique des services est un levier puissant pour les restaurer. Mais en oubliant la réalité et le vécu de la vie sauvage et en ne considérant plus que les « ressources » et les « services » qu’elle apporte aux sociétés, on glisse le curseur du côté de l’artificiel et du productif, faisant disparaître les références à la nature sauvage.

Le vivant sur la flèche du temps

Comprendre le vivant c’est aussi le situer dans son histoire, ce qui fait de lui bien autre chose qu’un objet d’utilisation, de manipulation, voire de contemplation, y compris quand il disparaît naturellement du jeu de la vie, car s’il disparaît, c’est pour rebondir sous d’autres formes. L’extinction des espèces est un processus normal, attendu, sorte de bruit de fond récurrent nécessaire à l’émergence de nouveauté et de complexité. Les archives fossiles et les outils modernes de phylogénie moléculaire nous apprennent que la durée moyenne de vie des espèces est de l’ordre de 2 à 10 millions d’années (Ehrlich et Ehrlich, 1981), ce qui veut dire que près de 99 % des espèces qui ont vécu à un moment ou un autre de l’histoire de la vie sont aujourd’hui éteintes. Sur le plan évolutif, elles sont des maillons temporaires dans la chaîne du vivant mais elles ne vivent pas « pour rien » car elles laissent leur signature sous forme de leur information génétique, l’ADN, sorte de lien continu, mémoire de la vie et promesse de son évolution.

Comme le remarque François Gros (1993), « la biologie moléculaire établit de façon très claire l’extraordinaire continuité des horloges moléculaires qui, depuis les temps les plus reculés, ont présidé au réarrangement des gènes, de la bactérie à l’homme ». Le stock d’information contenu dans les molécules d’ADN est le fondement de la diversité biologique et le matériau sur lequel l’évolution s’appuie pour adapter les espèces à un monde en perpétuel changement. Si on l’inscrit sur la flèche d’un temps orienté, la diversité biologique n’est donc plus seulement un catalogue d’espèces, de fonctions et de services où nos sociétés puisent avec plus ou moins de bonheur des arguments pour la conserver, elle est aussi et peut-être avant tout une histoire dont le passé est promesse d’un avenir largement imprévisible mais que la crise d’extinction contemporaine rendra nécessairement différent. La question qui se pose aujourd’hui et qui justifie une attitude « évocentrée » consistant à replacer le vivant dans cette dynamique évolutive (Sarrazin et Lecomte 1997, voir le Regard R59), est celle des conséquences sur la diversité biologique de demain du taux d’extinction actuellement 100 à 1 000 fois plus élevé que le taux naturel dont l’ordre de grandeur est d’une espèce sur mille par millénaire (Jablonski 1991, Teyssèdre 2004).

Le vivant dans l’écosystème

A côté de cette dimension temporelle, la dimension « immédiate » de la diversité du vivant se rapporte au rôle qu’elle tient dans le fonctionnement « au jour le jour » des écosystèmes. Une communauté vivante est faite d’une myriade de populations qui interagissent les unes avec les autres. Reconnaître cette réalité et respecter les fonctions que ces populations exercent, c’est avoir une attitude « écocentrée ». Car chaque espèce d’une communauté, comme chaque individu d’une population, est un « océan d’interactions », l’organisme n’étant « jamais seul » comme l’exprime le titre éponyme du livre de Marc-André Selosse (2017), un formidable nœud où s’entrecroisent les multiples interactions et réseaux qui se ramifient et s’anastomosent dans le temps et dans l’espace, parfois jusqu’à couvrir d’immenses territoires, comme ces réseaux de mycorhizes qui relient les uns aux autres, presque à l’infini, les arbres de la forêt.

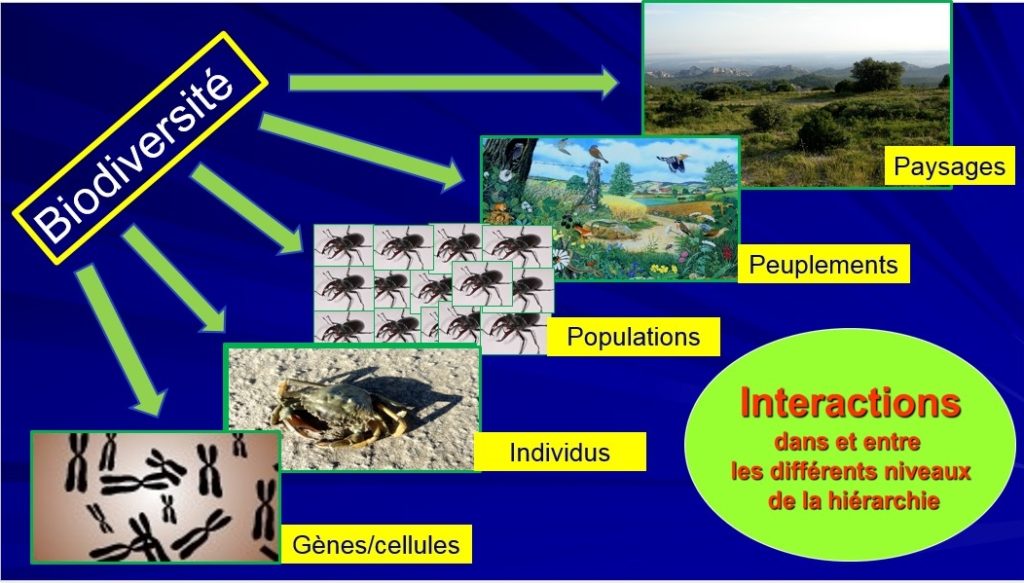

Fig.2 : Le vivant dans l’écosystème. La biodiversité peut se définir

par des réseaux d’interactions. (Schéma J. Blondel)

Substituer une espèce à une autre dans un réseau, c’est transformer ce dernier en autre chose. Certes, certaines de ces interactions sont négatives quand elles sont à l’origine de processus de compétition, de parasitisme, de prédation ou de maladies. Mais la vie est ainsi faite que ces interactions existent et que nous ne pourrions pas vivre sans elles, même si elles vont parfois jusqu’à nous tuer ! Toute espèce soustraite d’un système biologique ou tout réarrangement d’un assemblage d’espèces par disparition ou apparition de certains de ses éléments signifie d’autres relations entre organismes, d’autres types d’interactions, d’autres modalités d’assemblage des espèces. Le regain d’intérêt pour l’écologie des communautés qui se manifeste depuis une vingtaine d’années (cf. par exemple Lavorel et Garnier 2002) apporte un nouvel éclairage sur la complémentarité des espèces dans le fonctionnement des écosystèmes.

Comprendre le vivant non humain, le respecter pour ce qu’il est

Des aptitudes cognitives insoupçonnées

Une troisième question, d’ordre éthique, porte sur l’attention qu’on doit porter à l’animal pour ce qu’il est plutôt que pour ce qu’il nous rapporte ou nous fait en bien ou en mal. À la question : existe-t-il une intelligence animale, objet de vifs débats depuis des temps immémoriaux, la réponse fut longtemps négative, mais des décennies d’expérimentation sur les capacités cognitives des mammifères et des oiseaux ont transformé nos connaissances, comme l’a démontré Nathan Emery (2016) dans Bird Brain: An exploration of Avian Intelligence. Les études expérimentales réalisées en éthologie, psychologie comparée et neurosciences, sur des sujets aussi variés que l’apprentissage du chant, le stockage de la nourriture, la perception de l’espace, l’orientation, la navigation, la mémoire temporelle et spatiale, l’utilisation d’outils, la diversité des personnalités individuelles, les comportements sociaux et, plus récemment, l’aptitude à résoudre des problèmes complexes, voire une certaine conscience de soi, ont totalement renouvelé notre compréhension de l’intelligence animale (voir les Regards R29, RO10).

Il y a plus encore dans la diversité des rapports que l’animal entretient avec le monde : loin d’être des pions interchangeables, les individus d’une même population diffèrent par leurs personnalités : un individu peut être timide ou exubérant, sédentaire ou vagabond, timoré ou téméraire, craintif ou docile, timide ou entreprenant, agressif ou effacé, explorateur ou casanier, et cette variation est d’autant plus élevée que le milieu de vie est plus hétérogène. Cette diversité de comportements est clairement adaptative, car le succès démographique de la population est fonction des personnalités qui s’y déploient, la variation des traits de comportement reflétant celle des conditions écologiques (Sih et al., 2015). Le récent ouvrage de Jenifer Ackerman, Le génie des oiseaux (2017), est un bel et savant hommage à l’étonnante diversité de personnalités qui se déploient au sein d’une même population dans la perception de l’environnement et la mise en œuvre de tactiques variées pour construire sa niche et la valoriser au mieux.

Fig 3 : Perruches à collier férales, se régalant des fruits d’un charme commun en région parisienne. D’origine tropicale, cette espèce généraliste et grégaire s’est échappée de captivité pour coloniser depuis quelques décennies les parcs, jardins et forêts périurbaines de plusieurs pays d’Europe, auxquels elle a su s’adapter de multiples manières. (Cliché Anne Teyssèdre)

.

On sait maintenant comment les oiseaux combinent les signaux de l’environnement, l’horloge solaire, les étoiles et le champ magnétique pour s’orienter sur des milliers de kilomètres lors de leurs migrations, sans jamais se tromper de chemin, ou pour retrouver plusieurs mois après les avoir cachées dans le sol les provisions de graines qu’ils ont accumulées à l’automne en prévision de l’hiver. La planification du futur et l’aptitude à prévoir des événements qui sortent du champ sensoriel habituel ont toujours été considérées comme des facultés exclusivement humaines. Et pourtant, à l’instar des grands singes anthropoïdes, certains corvidés sont capables de planification, comme ce fut élégamment démontré chez le grand corbeau, qui sait organiser le futur comme le ferait un chimpanzé ou un jeune enfant (Kabadayi et Osvath, 2017 ; voir aussi le Regard R29 de Christlle Jozet-Alves).

Il existe donc bien chez les vertébrés supérieurs un espace où se forgent les composantes d’une certaine forme d’intelligence. Quant à ces mollusques « supérieurs » que sont les céphalopodes (pieuvres, sèches, nautiles), on a démontré leur étonnante aptitude à percevoir des informations sensorielles (visuelles, chimiques, tactiles) provenant de l’environnement, et à les intégrer dans des comportements adaptatifs de fuite, de chasse ou de défense. Même les poissons sont capables de sensations subjectives de bien-être et d’expériences personnelles (Braithwaite, 2010). Quant aux insectes, si on ne peut parler à leur sujet d’intelligence au sens usuel du mot, il existe bien chez eux une « intelligence de la vie » révélée par les mécanismes de survie que l’évolution a inventés pour leur permettre de tirer le meilleur parti de leur environnement. Telle cette extraordinaire performance d’abeilles qui prennent des décisions collectives et « démocratiques » quand il s’agit de choisir un site où fonder une nouvelle colonie (Seeley, 2017).

Socialité et culture

Beaucoup de comportements sociaux des vertébrés supérieurs, acquis par apprentissage et imitation des congénères indépendamment de toute transmission génétique, relèvent de la culture, qui cesse alors d’être un trait exclusivement humain. La recherche scientifique, que ce soit celle des neurobiologistes sur les processus de perception, celle des primatologues, anthropologues et préhistoriens sur l’acquisition des comportements sociaux ou celle des écologues sur l’évolution des biocénoses, constitue autant d’enseignements précieux qui portent un regard nouveau sur les interactions entre humains et non-humains. Brouillant les frontières entre nature et culture, ces acquis des sciences cognitives apportent la preuve que de nombreux animaux utilisent un langage et transmettent à leurs jeunes des techniques d’exploitation de leur milieu de vie, faisant même preuve d’une véritable empathie, comme ces éléphants qui recouvrent de branchages le corps de leurs congénères morts, ou ces suricates du désert du Kalahari, « le mammifère le plus coopératif du globe », selon Tim Clutton-Brock.

On a montré chez ce petit mammifère qui vit en colonies que ces tâches que sont l’éducation des jeunes, l’allaitement, la surveillance de l’environnement ou l’apprentissage de la chasse aux scorpions sont l’affaire de tout le groupe, que les acteurs de ces activités soient apparentés ou non. Face à de telles performances comment ne pas voir que la considération morale ne doive pas seulement être réservée à son prochain, mais aussi à ce « proche lointain » qu’est l’animal ?

Éloge de la diversité du vivant… et de la singularité des humains

Dans son livre Arbre-monde, Richard Powers (2018) montre que la forêt est un ensemble d’arbres qui se défendent individuellement en produisant des terpènes quand ils sont attaqués, mais aussi collectivement en émettant des signaux chimiques qui préviennent les autres arbres du voisinage. Ce qui se passe dans les airs au niveau de la canopée a son pendant sous terre avec les réseaux de filaments fongiques (les mycorhizes), qui tissent d’immenses toiles reliant les arbres, parfois sur plusieurs kilomètres carrés, jouant le rôle de réseaux sociaux. En s’entrecroisant et s’anastomosant à l’infini, les mycorhizes qui tapissent le sol relient entre eux les arbres, qu’ils assistent en les protégeant et en les nourrissant. Quant aux composés volatils produits par les plantes, ils font plein de choses : attirer les insectes pollinisateurs, alerter le voisinage de l’attaque d’insectes ravageurs, favoriser la condensation de vapeur d’eau atmosphérique. Ce florilège de composés aux multiples fonctions est une « tour de Babel de la communication volatile des plantes » (Ranganathan et Borges, 2010).

Bref, la forêt est le siège d’une économie solidaire qui s’exprime aussi par les relations que les arbres entretiennent avec bien d’autres composantes du règne animal, à commencer par les insectes qui les pollinisent et les oiseaux et mammifères qui disséminent leurs graines. Et ce qui se passe dans cet édifice complexe qu’est la forêt se passe, mutatis mutandis, dans tous les écosystèmes, qu’il s’agisse de prairies, de rivières, de hautes montagnes, ou dans le tube digestif, le nôtre comme celui de tous les animaux. Bref, qu’on soit papillon, mésange, orang-outan ou humain, chacun a son propre Umwelt, sa propre personnalité. Entrer dans ce monde des comportements est fascinant et réserve mille surprises (Dingemanse et al., 2010), car tous ces Umwelten s’interpénètrent, s’entremêlent et s’entrecroisent pour donner, au sein de chaque espèce, des constructions de vie uniques et irremplaçables. Au fur et à mesure qu’elle progresse, la recherche scientifique découvre davantage de porosité entre les humains et les vertébrés non humains, mammifères et oiseaux, dans le domaine de la cognition.

Cela dit, et cette remarque est décisive, tout brouillage des frontières entre humain et non-humain dans le registre de l’intelligence et de la sensibilité relèverait d’une posture philosophique antispéciste. Or on ne peut placer les humains au même rang que les autres animaux, en raison de leurs capacités cognitives, linguistiques et spirituelles qui n’ont aucun équivalent dans le règne animal. Car l’antispécisme soulève un problème de fond : quel humanisme défend-il ? S’agit-il d’étendre les valeurs spécifiquement humaines à l’ensemble du vivant non humain ? Certainement pas car, ainsi que le souligne Francis Wolff (2017), l’humain est par son essence même une communauté éthique unique telle que chaque personne doit nouer avec les autres des relations d’égalité et de réciprocité qu’on ne retrouve chez aucune autre espèce. Il y aura toujours une barrière absolue et infranchissable entre elles et l’humain. Et cette barrière oblige l’humain, car l’homme n’est pas un animal comme les autres, ce qui justement lui donne une éminente responsabilité, celle de défendre l’animal qu’il n’est pas.

Epilogue

Tout est dit dans cette parabole d’Edward O. Wilson (2002) : « Chaque espèce est un petit univers, de son code génétique à son anatomie, son comportement, son histoire de vie et son rôle dans l’environnement, un système qui s’auto-perpétue à travers une histoire évolutive incroyablement complexe. Chaque espèce justifierait à elle seule des vies de recherche scientifique et de célébration par les historiens et les poètes » (traduction libre).

Remerciements

Je remercie vivement Anne Teyssèdre pour ses précieux commentaires et suggestions lors de la préparation de ce texte.

—–

Bibliographie

Ackerman, J. 2017. Le génie des oiseaux. Marabout.

Blondel, J. 2020. Biodiversité. Un nouveau récit à écrire. Éditions Quæ, Versailles.

Braithwaite, V., 2010. Do Fish Feel Pain? Oxford Univ. Press, Oxford.

Daily, G.C., Alexander, S., Ehrlich, Goulder, L., Lubchenco, J., Matson, P.A., Mooney,H.A., Postel, S., Schneider, S.H., Tilman, D., Woodwell, G.M. 1997. Ecosystem Services: Benefits Supplied to Human Societies by Natural Ecosystems. Issues in Ecology 2, 1-16.

Dingemanse N. J., Kazem A.J., Réale D. & Wright J., 2010. Behavioural reaction norms: animal personality meets individual plasticity. Trends Ecol. Evol., 25, 81-89.

Ehrlich P.R. & Ehrlich A.H., 1981. Extinction. The Causes and Consequences of the Disappearance of Species. Random House, New York.

Emery N., 2016. Bird Brain: An Exploration of Avian Intelligence (traduction française : L’étonnante intelligence des oiseaux, Éditions Quæ, 2017).

Gros F., 1993. Regard sur la biologie contemporaine, Gallimard/Unesco, Paris.

Holdren J.H. & Ehrlich P.R., 1974. Human population and the global environment. American Scientist, 62, 282-292.

Jablonski, D., 1991. Extinctions: A paleontological perspective. Science 253, 754-757.

Kabadayi C. & Osvath M., 2017. Ravens parallel great apes in flexible planning for tool-use and bartering. Science, 357, 202-204.

Lavorel, S. & Garnier, E. 2002. Predicting changes in community composition and ecosystem functioning from plant traits: revisiting the Holy Graal. Funct. Ecol. 16, 545-556.

Maris V., 2014. Nature à vendre. Les limites des services écosystémiques, Éditions Quæ, Versailles.

MEA (Millennium Ecosystem Assessment), 2005. Ecosystems and Human well-being: Biodiversity Synthesis, World Resource Institute, Washington.

Powers R., 2018. L’arbre-monde, Éditions du Cherche midi.

Ranganathan Y. & Borges R.M. 2010. Reducing the Babel in plant volatile communication: using forest to see the trees. Plant Biology, 12, 735-742.

Sarrazin, F. & Lecomte, J. 2016. Evolution in the Anthropocene. Science 351, .922-923.

Seeley T.D., 2017. Honeybee Democracy, Princeton Univ. Press, Princeton (traduction française : La démocratie chez les abeilles, Éditions Quæ, Versailles).

Selosse M.-A., 2017. Jamais seul. Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations, Actes Sud, Arles.

Sih A., Mathot K.J., Moirón M., Montiglio P.O., Wolf M. & Dingemanse N.J., 2015. Animal personality and state-behaviour feedbacks: a review and guide for empiricists. Trends Ecol. Evol., 30, 50-60.

Wilson, E. O., 2002. The Future of Life. New York, Knopf.

Wolff, F., 2017. Trois utopies contemporaines, Fayard, Paris.

Regards connexes :

Barbault R., 2010. La biodiversité, concept écologique et affaire planétaire. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard R1, 10 septembre 2010.

Barbault R. et A. Teyssèdre, 2013. Les humains face aux limites de la biosphère. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard R51, 23 novembre 2013.

Brunet L., 2018. Comment les écologues sont-ils affectés par la notion de service écosystémique ? Regards et débats sur la biodiversité, SFE2, Regard R81, 15 novembre 2018.

Jozet-Alves C., 2012. Les animaux se projettent-ils dans le temps ? Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard R29, 8 mars 2012.

Loreau M., 2020. Par delà l’éthique et l’économie. Regards et débats sur la biodiversité, SFE2, Regard RO10, 23 mars 2020.

Sarrazin F. et J. Lecomte, 2014. Peut-on dépasser l’anthropocentrisme dans nos regards sur la biodiversité ? Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard R59, 5 juillet 2014.

Teyssèdre A., 2010. Les services écosystémiques, notion clé pour explorer et préserver le fonctionnement des (socio)écosystèmes. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard R4, 25 octobre 2010.

.

Regards sur la préservation de la biodiversité : https://sfecologie.org/tag/preservation-biodiversite/

Sur les valeurs de la biodiversité : https://sfecologie.org/tag/valeurs/

Sur les relations Humains-Nature : https://sfecologie.org/tag/relation-homme-nature/

Sur le fonctionnement des écosystèmes : https://sfecologie.org/tag/fonctionnement/

Sur les services écosystémiques : https://sfecologie.org/tag/services-ecosystemiques/

Sur le comportement animal : https://sfecologie.org/tag/comportement/

Sur les stratégies et politiques : https://sfecologie.org/tag/strategies-et-politiques/

—-

Article édité et mis en ligne par Anne Teyssèdre.

——

Une mise au point extrêmement salutaire, privilégiant la notion de respect sur celle de service, en parlant du vivant non humain, ce qu’en d’autres termes on peut appeler la nature (mais c’est un autre sujet, traité dans un regard précédent). Et merci d’avoir égratigné au passage l’antispécisme et ses dérives…

Merci Jacques pour cet intéressant Regard. On voit bien que l´idée que la conscience (« capacités cognitives, linguistiques et spirituelles ») est une exclusivité de l´espece humaine fait eau de toutes parts et tu nous donnes les exemples pour s´en convaincre. Mais alors pourquoi se rétracter a la fin, en revenant au dogme initial que nous sommes trop différents pour imaginer un quelconque continuum entre les autres et nous et de ce fait ecarter l’ idée que nous pourrions les traiter différemment, pour le bien de tous? Pourquoi ne pas se demander: et si c’était faux? comment interpreterions nous la trajectoire de l’ espece Homo auto proclamée sapiens? Qui certes a la capacité de s´organiser et l´a mise a profit pour tout détruire au nom des mythes bien décrits par Noah Harari. Amitiés

PS: Spécisme, antispécisme je ne me situe pas; de tels concepts binaires radicalisent peut etre inutilement un débat si utile!!

Merci, Patrick, pour ce contact qui rappelle des bons et vieux souvenirs. Ce que je dis à la fin du texte n’est pas, pour moi, une rétractation. Je pense réellement qu’il y a une césure dans le continuum non humain – humain et que cette césure qu’entérinent les propos de Yuval Noah Harari justifie le rejet d’une posture antispéciste. Encore faudrait-il bien s’entendre sur ce terme d’antispécisme mais c’est une autre histoire. En l’occurrence, en parlant de l’obligation morale qu’a l’homme de « défendre l’animal qu’il n’est pas » c’est reconnaître cette césure dont l’une des conséquences est que de toute l’histoire de la vie, l’homme est la seule espèce qui ait méthodiquement bousillé toute autre vie que la sienne. Si l’homme n’est pas un animal comme les autres, c’est parce qu’il est aussi le seul à pouvoir en prendre conscience et reconnaître que nous partageons avec les autres que nous un monde commun avec lequel nous devons avoir des rapports de justice.

Votre réponse me paraît très anthropocentriste. Surtout citer Yuval Noah Harari c’est faire honte au vivant quand il ose prononcer que l’Homme est le seul animal à se projeter dans l’avenir, ce que l’éthologie et l’écologie comportementale prouvent dans des revues sur le sujet et donc réfutent très souvent sans le vouloir Yuval. « Défendre l’animal qu’il n’est pas » vous dites, il existe des espèces altruistes envers leurs espèces et envers d’autres espèces comme les chauves-souris vampires, les harfangs, les souris et surtout les dauphins envers leurs prédateurs qu’on nomme Pseudorca crassidens. On peut donner des caractéristiques propre à l’Homme pour prétendre qu’il est différent (ce qui est logique puisque tout être est différent) mais alors tous les êtres-vivants seraient différents et ne seraient à la fois pas les animaux qu’ils sont? Quand vous dites que l’humain est la seule espèce qui ait méthodiquement bousillé toute autre vie que la sienne, vous insinuez donc que toute espèce n’a aucune méthode pour faire ce qu’elle fait (éradiquer possiblement un individu) et qu’elle est donc régit par l' »instinct » en prétendant donc qu’il n’a pas de méthode à éradiquer une vie ou à la manger tout simplement, ce que la recherche en éthologie a déjà réfuté depuis un bon bout de temps (en parlant du mot instinct). Votre source pour dire qu’il y a une frontière entre l’humain et le non-humain, ce qui prévaut que vous mettez tous les non-humains ensemble, est une citation d’une autorité philosophique qui n’a rien à voir avec l’écologie ? Est-ce bien ça ? Surtout que définir l’humain par une essence est digne de l’essentialisme et n’a aucunement sa place ni en philosophie des sciences ni en science.

Votre essai se base sur la responsabilité de l’Homme à aider son prochain, qu’il soit humain ou non. Il n’essaye aucunement de prouver la (je cite) « barrière absolue et infranchissable » digne de créationnistes qui veulent essayer de faire croire que l’esprit humain est la frontière inéluctable entre le vivant et l’Homme. Je suis cru, certes, mais j’en ai marre d’entendre des conneries pareilles sortir de la bouche de véritables écologues. Cela me désole.

A côté, vous faites aussi un sophisme qui s’appelle « homme de paille » quand vous dites contre l’antispécisme : « on ne peut placer les humains au même rang que les autres animaux, en raison de leurs capacités cognitives, linguistiques et spirituelles qui n’ont aucun équivalent dans le règne animal ». L’antispécisme ne parle pas de même rang, mais de même valeur morale envers les autres espèces, et donc, un respect pour les autres animaux. Vous partez du principe que les autres animaux sont différents de l’humain par leurs capacités cognitives, navré mais, le corbeau, par ses capacités cognitives dues à son écologie est différent de l’éléphant tout comme il est différent de l’abeille tout comme il est différent de l’Homme. Est-ce une raison pour dire qu’il y a une frontière ? (Non, et je l’affirme.)

En outre, et pour finir, merci pour vos informations sur les autres espèces.

Cordialement,

DE ALMEIDA Andy, Etudiant.

Bonjour,

Il me semble que ce papier confond descriptif (le vivant est comme nous) et normatif (nous portons des valeurs positives). Le sujet du dernier paragraphe pourrait être laissé aux philosophes.