La Société Française d’Ecologie (SFE) vous propose ce regard d’Anne Teyssèdre, écologue et médiatrice scientifique, sur l’impact des sociétés sur la biosphère et le modèle IPAT – regard associé à une vidéo et illustré par des photographies d’oeuvres de deux écoartistes, Nicole King et Gaspard Noël. Cet article paraîtra également dans le prochain numéro de la revue L’Ecologiste, partenaire de publication de ces ‘regards’ sur la biodiversité.

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

———-

Impact des sociétés sur la biosphère –

Le modèle IPAT et la transition écologique

par Anne Teyssèdre,

Ecologue et médiatrice scientifique, associée au CESCO (MNHN)

Regard R71, édité par Jean-Dominique Lebreton

Article illustré par des photographies d’oeuvres de Nicole King (www.nicoleking.fr) et de Gaspard Noël, prolongeant une brève vidéo sur le modèle IPAT réalisée pour le projet web ‘SocioEcoSystèmes’ (R2DS-IPSL, 2016-2017).

——-

Mots clés : IPAT, modèle, socioécosystèmes, biosphère, empreinte écologique, facteurs d’impacts, enjeux, communication, populations, consommation, technologies, interactions, effets rebonds, stratégies et politiques.

——–

Face à l’ampleur des changements environnementaux liés aux activités humaines et à celle des enjeux écologiques, sociaux et économiques associés, des chercheurs en sciences de l’environnement ont remis sur l’ouvrage au tournant du siècle un modèle d’impact très simple développé dans les années 1970 : le modèle IPAT. Précurseur du concept d’empreinte écologique, ce modèle didactique incite à prendre en compte trois grands facteurs d’impacts descriptifs des populations humaines, ainsi que leurs interactions et rétroactions, pour ménager les (socio)écosystèmes et favoriser la transition écologique dans les pays développés et en développement.

Les ingrédients du modèle

L’équation I=P.A.T exprime l’impact des humains sur la biosphère sous la forme d’un produit de trois composantes, ou facteurs d’impact : P, l’effectif (en nombre d’individus) de la population considérée, qui peut être la population mondiale mais aussi une population plus restreinte, comme celle d’un pays ou d’une région ; A, pour affluence en anglais, qui est la consommation moyenne de ressources et d’énergie par individu, membre de cette population ; T, pour techniques ou technologies, l’impact des techniques utilisées pour extraire ou transformer les ressources utilisées par cette population.

Cette équation, ou modèle d’impact à trois composantes, a été proposée en 1972 par l’américain Barry Commoner en complément à un modèle plus simple proposé l’année précédente par les américains Paul Ehrlich et John Holdren (1971), modèle qui décomposait l’impact de l’humanité sur la biosphère en un produit de deux facteurs : l’effectif de la population (P) et l’impact environnemental moyen par individu (F), ce deuxième facteur intégrant la consommation individuelle et l’impact des technologies utilisées.

Bakou © Nicole King

Dès les années 1970, le facteur T a été précisé comme l’impact sur l’environnement des technologies utilisées pour la production d’une unité d’énergie – consommée, ou plus exactement dissipée, par la population en question. Ce facteur varie donc avec l’inverse de l’efficacité énergétique des techniques utilisées, mais aussi avec la fraction d’énergie perdue – par le transport, par exemple – entre production et consommation des ressources.

La formule I=P.A.T, très simple, peut être utilisée pour décrire l’impact de la population mondiale sur la biosphère. Mais étant donné l’ampleur des variations de consommation individuelle et de techniques utilisées dans le monde, il semble préférable de l’appliquer à des populations partielles, plus homogènes par leur mode de vie et leurs impacts sur l’environnement. Il peut s’agir de populations géographiques bien sûr – pays ou régions – mais aussi de populations relativement homogènes par leur niveau de vie (renvoyant à leur consommation individuelle et aux techniques associées), telles que les quantiles de la population mondiale ordonnée selon les revenus, des 10% les plus riches aux 10% les plus pauvres par exemple. L’impact total de l’humanité sur la biosphère est alors la somme des impacts des populations qui la composent.

Un modèle didactique

Ce modèle n’a aucune prétention à l’exactitude ou au calcul précis ; c’est un modèle heuristique ou didactique très simplifié, qui ne prend notamment pas en compte les variations individuelles de consommation entre membres d’une même population, lorsque celle-ci est hétérogène. La formule ne considère pas non plus les effets non linéaires* (i.e., non proportionnels aux causes), notamment les effets de seuil à l’origine de l’effondrement d’écosystèmes (cf. Scheffer et al. 2001, et les regards n°30 et 37), voire de sociétés (Diamond 2005, Butzer 2012). Et elle ne s’applique pas aux impacts sur la biosphère des conflits armés, liés ou non à la compétition pour les ressources.

Vie urbaine, vie sauvage

© Nicole King

Cependant, face à la transformation massive des écosystèmes terrestres et marins de la planète, qui se traduit notamment par une perte de biodiversité, un changement climatique rapide, la fragilisation de nombreuses sociétés – qui dépendent de la biodiversité elle-même, bien sûr – (e.g. Teyssèdre 2004, MEA 2005, Butchart 2010, Barnosky et al 2012, Waters et al 2016), ce modèle souligne l’importance de chacun des trois facteurs -P, A et T- dans l’impact des sociétés sur la biosphère, suggérant des pistes pour l’action publique.

De manière générale, face à l’évidence des limites de la biosphère mais aussi de la mondialisation des flux et impacts sur les écosystèmes, l’objectif de développement durable ou de « transition écologique » des sociétés est, par définition, de stabiliser leur impact sur l’environnement (et notamment sur le climat) à un niveau modéré « soutenable », conciliant autant que possible bien-être humain et maintien de la biodiversité (cf. note 1 ci-dessous).

Dans les années 1970, alors que Ehrlich et Holdren (1971) soulignaient la nécessité de freiner l’augmentation de la population mondiale et de réduire l’impact des technologies (qui perturbent les grands cycles biogéochimiques, dont ceux du carbone et de l’azote), Barry Commoner (1972) mettait l’accent sur l’accès inégal des populations aux ressources et technologies, sur la pauvreté comme facteur de croissance démographique, et sur la nécessité de redistribuer les richesses entre nations. D’où les priorités et stratégies différentes prônées par ces auteurs.

Note 1 : Formulation mathématique de cet objectif. Si l’on nomme ∆I la différence d’impact d’une population sur l’environnement entre deux années (ou deux décennies) consécutives, cet objectif de stabilisation d’impact peut s’écrire ∆I ≈ 0. Selon le modèle IPAT, pour un intervalle de temps donné (entre deux années dites 1 et 2 par exemple), cet objectif s’écrit : ∆I = (P2.A2.T2) – (P1.A1.T1) ≈ 0

Pleins feux sur la consommation

Indépendamment des considérations sur les facteurs P et T, une caractéristique majeure de ce modèle est qu’il met l’accent sur la consommation de ressources (facteur A) par les populations, et non pas sur la production ou la transformation de ces ressources par exemple. De fait, l’impact environnemental d’une population régionale, lié à cette consommation de ressources, peut s’étendre bien au-delà de ses frontières géographiques. Ainsi la consommation élevée de protéines animales en Europe, qui s’appuie largement sur l’importation de soja (transgénique) cultivé sur de vastes surfaces en Amérique du Sud – et donc sur la destruction massive de pampas et forêts, pour une agriculture intensive destinée à l’exportation – « impacte » et dégrade les écosystèmes de ces régions éloignées.

La tortue et le sac-méduse

© Nicole King

Ou encore, la consommation dans les pays dits développés de centaines de milliers de tonnes de produits manufacturés importés d’Inde ou de Chine -vendus bon marché car fabriqués par des ouvriers encore mal payés, hors réglementation sociale et environnementale raisonnée – s’accompagne d’émissions en masse, dans les pays exportateurs, de gaz à effet de serre délétères à l’échelle régionale comme à l’échelle mondiale. Et bien sûr, l’utilisation massive d’énergie dite fossile, d’engrais azotés ou d’autres polluants chimiques, de même que d’objets en matières synthétiques mal recyclables (voir le Regard n°63), a des effets nets sur l’atmosphère, le climat, les milieux aquatiques et les sols qui dépassent les frontières géographiques.

En prenant en compte les impacts distants et globaux de la consommation, ce modèle responsabilise les sociétés. Il rejoint en cela le concept « d’empreinte écologique humaine » (Human Ecological Footprint) développé par Mathis Wackernagel et ses collaborateurs dans les années 1990 et popularisé depuis par le WWF, et peut être vu comme une variante analytique « à une seule face » de ce concept (voir l’encart ci-dessous).

Encart sur l’empreinte écologique humaine et le GFN

Proposée par Mathis Wackernagel et ses collaborateurs dans les années 1990 (cf. Wackernagel et al., 1993 ; Wackernagel et Rees, 1999), et mesurée depuis 2003 par le Global Footprint Network (http://www.footprintnetwork.org/ ), « l’empreinte écologique humaine » est un concept à deux faces, qui compare la demande des populations humaines en ressources naturelles à la capacité de la biosphère – dite « biocapacité » – à satisfaire cette demande, c’est-à-dire à fournir et recycler ces ressources, en tenant compte des technologiques existantes.

L’empreinte écologique elle-même occupe la face ‘demande’ : elle est définie comme la surface des terres et mers nécessaires à la production des ressources consommées par la population considérée, et au recyclage des déchets (dont les émissions de gaz à effet de serre, GES). Côté « offre », cette empreinte est comparée à la surface des écosystèmes terrestres et marins disponibles pour cette production et ce recyclage – compte tenu des techniques utilisées.

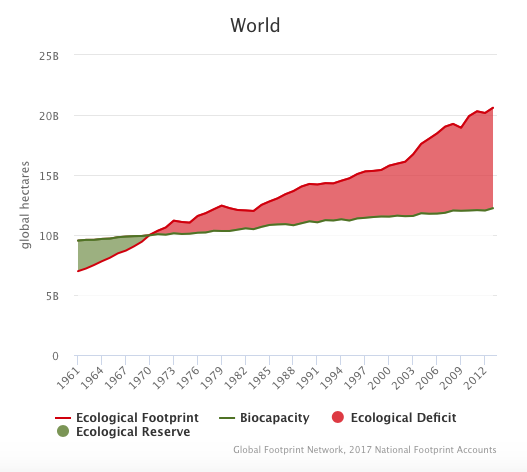

Figure 1 : Dynamique de l’empreinte écologique humaine mondiale depuis 1960. © GFN

A l’échelle mondiale – selon le Global Footprint Network – l’empreinte écologique humaine a dépassé la biocapacité terrestre au début des années 1970, et poursuit sa dynamique de croissance (cf. schéma ci-contre).

Malgré les difficultés conceptuelles liées à l’estimation des deux catégories de surfaces (empreinte écologique et biocapacité terrestre) – qui varient avec les techniques utilisées, et donc notamment au fil du temps – cette approche promue par le WWF a connu un grand succès auprès des médias et du grand public, notamment parce qu’elle est très pédagogique : on comprend bien qu’une empreinte écologique humaine mondiale supérieure à 1,5 fois la « biocapacité » de notre planète -telle qu’elle est estimée actuellement par le GNF- ne peut être durable ; et qu’il s’agit donc de réduire cette empreinte pour freiner la surexploitation des ‘ressources’ et l’accumulation de déchets (dont GES) délétères à différents échelles géographique (à l’échelle mondiale, dans le cas des GES).

Ainsi, l’empreinte écologique de nombreux pays – tels que les USA, les pays du pourtour Méditerranéen et l’Afrique du Sud, mais aussi le Mexique, la Chine et l’Inde) excède largement leur biocapacité régionale de production et recyclage des ressources (cf. http://www.footprintnetwork.org/content/documents/ecological_footprint_nations/ ). Quant à l’empreinte écologique par habitant, elle est bien sûr très contrastée entre pays développés et pays en développement ; ainsi celle d’un Américain du Nord est en moyenne plus de 10 fois supérieure à celle d’un Africain ou d’un Indien (cf : http://www.footprintnetwork.org/content/documents/ecological_footprint_nations/ecological_per_capita.html ).

Un enjeu est donc d’inciter les populations et individus dotés d’une lourde « empreinte écologique » à réduire leur consommation de ressources et d’énergie, pour s’adapter collectivement aux limites de la biosphère tout en réduisant les inégalités d’accès aux ressources (entre populations, entre individus).

Modèle IPAT et empreinte écologique, deux approches convergentes

Tout comme le modèle IPAT, le concept d’empreinte écologique humaine s’écarte de l’économie classique en prenant en compte les interdépendances entre sociétés et biodiversité – le fonctionnement des ‘socio-écosystèmes’, dirait-on aujourd’hui. Les deux concepts ont été développés dans une démarche à la fois scientifique et normative, visant à modérer les pressions humaines sur la biosphère pour en ménager le fonctionnement et la biodiversité.

Néanmoins, si l’objectif général de réduction et stabilisation d’impact associé au modèle IPAT peut permettre de concilier bien-être humain et biodiversité, il n’en va pas de même avec l’objectif plus précis d’« ajuster » l’empreinte écologique des humains aux capacités de production et recyclage de la biosphère, prôné par le Global Footprint Network (http://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/ ). Au plan conceptuel, un tel ajustement reviendrait en effet à exploiter l’ensemble des écosystèmes de la planète de manière suboptimale, près du maximum correspondant à leur capacité de charge globale pour l’humanité, un objectif a priori peu favorable tant à la biodiversité (animale et végétale) qu’au bien-être des sociétés.

Triste passage, ou la disparition des batraciens © Nicole King

Sans égard pour d’autres dimensions de la biosphère que sa capacité à satisfaire les besoins des populations humaines en ressources et énergie, et à recycler leurs déchets (dont émissions de CO2 et autres GES), un tel ajustement énergétique devrait se traduire au plan biogéographique par la fragmentation, l’anthropisation et/ou la disparition de nombreux habitats (semi)naturels non indispensables au maintien des sociétés humaines, et donc par la raréfaction des espèces spécialistes de ces habitats, ainsi que par une augmentation des flux d’espèces (non contrôlés) entre régions naguère isolées, telles qu’ îles et continents. Dynamiques favorisant l’homogénéisation biotique et fonctionnelle des communautés (cf. Clavel et al. 2011, et regard n°16) et l’érosion de la biodiversité à l’échelle mondiale (cf. par ex. Rosenzweig 2001a et b, Teyssèdre et Robert 2015).

Bien sûr, comme l’atteste la page du Global Footprint Network dédiée aux objectifs de développement durable ( http://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/ ), les tenants de l’empreinte écologique n’ont pas cette vision réductrice et étroitement utilitariste de la biosphère. Au-delà de l’équilibre entre consommation humaine et biocapacité terrestre, ils accordent probablement tous une grande importance aux composantes spirituelles et culturelles du bien-être humain (alias « services écosystémiques culturels ») que sont le plaisir de s’immerger dans la nature – lors d’une promenade en forêt par exemple – ou la simple connaissance de l’existence d’espèces rares (valeur d’existence) (cf. par ex. Daily et al. 1997, MEA 2005, et le regard n°4). Plus largement, les promoteurs de l’empreinte écologique humaine attribuent certainement une grande valeur à la biodiversité pour elle-même (cf. les regards n°1, 51 et 59). En termes de bien-être humain et de préservation de la biodiversité, donc, « ajuster » l’empreinte écologique humaine à la biocapacité de notre planète ne peut qu’être un objectif transitoire, un repère vers une réduction plus importante – souhaitons-le – de l’impact des sociétés sur la biosphère.

Interactions, rétroactions et politiques publiques

Par sa formulation simple, le modèle IPAT promeut trois grands types de changements sociaux, techniques et économiques. Il plaide pour une frugalité énergétique et matérielle, individuelle et collective, c’est-à-dire pour la limitation ou la réduction de la consommation de ressources et d’énergie par les couches aisées et moyennes des populations. Il plaide bien sûr aussi pour le verdissement des technologies, et l’augmentation de leur efficacité énergétique. Et il promeut les politiques de planning familial dans les régions à forte croissance démographique, ainsi que d’éducation des filles puisque la fécondité des femmes (en nombre d’enfants) diminue lorsque leur niveau d’études augmente (Dasgupta et Ehrlich 2013), rejoignant en cela les Objectifs du Millénaire pour le Développement (Abel et al. 2016).

Une licorne au galop dans un champ d’éoliennes.

© Gaspard Noel

Un autre intérêt de ce modèle, au plan dynamique et fonctionnel, c’est qu’en décrivant l’impact des humains sur la biosphère sous la forme d’un produit de trois facteurs (P, A et T), il souligne l’importance des interactions entre ces facteurs. Ainsi il souligne la nécessité de prendre en compte les interactions et éventuelles rétroactions (dites « effets rebonds ») entre effectifs des populations, consommation individuelle de ressources et impact des technologies (utilisées pour cette consommation) pour comprendre, anticiper et éventuellement infléchir cet impact (e.g. Alcott, 2005, 2008 ; Dasgupta & Ehrlich, 2013, et voir les regards n°51, 57 et 68). Il met ainsi en garde les sociétés contre les politiques et stratégies environnementales axées exclusivement sur le verdissement des technologies, qui indirectement augmentent l’impact des sociétés sur la biosphère à travers leurs effets rebonds sur la consommation individuelle (e.g., Teyssèdre 2008).

Vidéo associée: Qu’est-ce que le modèle IPAT ? https://vimeo.com/184352783

(Vidéo extraite du projet web ‘SocioEcoSystèmes’ , coproduction R2DS-IPSL en cours)

—-

Bibliographie

Abel G.J., Barakat B., Samir K.C. & W. Lutz, 2016. Meeting the Sustainable Development Goals leads to lower world population growth. P.N.A.S. 113, 14294-14299.

Alcott B., 2005. Jevons’ Paradox. Ecol. Economics 54, 9– 21.

Alcott B., 2008. Sufficency strategy : Would rich world frugality lower environmental impact ? Ecol. Economics 64, 770-786.

Barnosky A.D. et al., 2012. Approaching a state shift in Earth’s biosphere. Nature 486, 52-58.

Butchart S.H.M. et al., 2010. Global biodiversity : Indicators of recent declines. Science 328, 1164-1168.

Butzer K.W., 2012. Collapse, environment and society. P.N.A.S. 109, 3632-3639.

Clavel J., Julliard R. & V. Devictor, 2011. Worldwide decline of specialist species: toward a global functional homogenization? Front. Ecol. Environ. 9, 222–228.

Commoner B., 1972. On “the closing circle”. Bull. Atomic Sciences, mai 1972, pp.17 et 42.

Daily G.C. (ed.), 1997. Nature’s services : Societal dependence on natural ecosystems. Wachington D.C., Island Press.

Dasgupta P.S. & P.R. Ehrlich, 2013. Pervasive externalities at the population, consumption and environment nexus. Science 340, 324-328.

Diamond J., 2005. Collapse – How Societies choose to fail or succeed. New York, Viking, Penguin Group.

Dietz T., Rosa E.A. & R. York, 2010. Human driving forces of global change: dominant perspectives. Pp. 83 – 134 in Human footprints on the global environment: threats to sustainability, Rosa E.A., A Diekmann, T Dietz, CC Jaeger (Eds), Cambridge, MA: MIT Press.

Ehrlich P.R. & J. Holdren, 1971. Impact of population growth. Science 171, 1212 – 1217. (doi:10.1126/ science.171.3977.1212)

Millenium Ecosystem Assessment (MEA), 2005. Ecosystems and Well-Being: Current State and Trends, R. Hassan, R. Scholes, N. Ash, Eds, Island Press, Washington DC.

Rosenzweig M., 2001a. Loss of speciation rate will impoverish future biodiversity. P.N.A.S. 98, 5404-5410.

Rosenzweig M. 2001b. The four questions : What does the introduction of exotic species do to biodiversity ? Evolutionary Ecology Research 3, 361–367.

Scheffer, M., Carpenter, S.R., Foley, J.A., Folke, C. & Walker, B, 2001. Catastrophic shifts in ecosystems. Nature 413, 591-596.

Steffen W, Crutzen P. & J.R. McNeill, 2007. The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of nature? Ambio 36: 614–621.

Teyssèdre A., 2004. Vers une sixième crise majeure d’extinctions ? Chapitre 2, pp. 24-49, in Biodiversité et changements globaux : Enjeux de société et défis pour la recherche, Barbault R. (Dir.), B. Chevassus (Dir.) et A. Teyssèdre (Coord.), ADPF, déc. 2004.

Teyssèdre A., 2008. Les stratégies environnementales partielles sont illusoires. Vertitude Magazine n°30, avril-juin 2008, pp. 25-26.

Teyssèdre A. & A. Robert, 2015. Biodiversity trends are as bad as expected. Biodiversity and Conservation 24 (3): 705-706.

Wackernagel M., McIntosh J., Rees W.E. & R. Woollard, 1993. How big is our ecological footprint? A handbook for estimating a community’s appropriated carrying capacity. Discussion draft of the Task Force on Planning Healthy and Sustainable Communities, University of British Columbia, Vancouver, BC.

Wackernagel M & W.E. Rees, 1999. Notre empreinte écologique, Ecosociétés, Montréal.

Waters C.N., Zalasiewicz J., C. Summerhayes et al., 2016. The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. Science 351(6269): 137.

—–

Regards connexes :

Barbault R., 2010. La biodiversité, concept écologique et affaire planétaire. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°1, septembre 2010.

Barbault R. et A. Teyssèdre, 2013. Les humains face aux limites de la biosphère. Regards et débats sur la biodiversité, Regard n°51, novembre 2013.

Clavel J., 2011. L’homogénéisation biotique. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°16, avril 2011.

Couvet D. et A. Teyssèdre, 2016. Quelles politiques agricoles pour le 21e siècle ? Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°68, novembre 2016.

Dussud C. et J-F Ghiglione, 2014. La dégradation des plastiques en mer. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°63, décembre 2014.

Flipo F., 2014. Les nouvelles TIC favorisent-elles la transition écologique ? Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°57, mai 2014.

Kéfi S., 2012. Ecosystèmes et transitions catastrophiques. Regards et débats sur la biodiversité, Regard n°37, octobre 2012.

Lavorel S., R. Barbault et J.C. Hourcade. Impacts et enjeux du changement climatique. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°30, avril 2012.

Masson-Delmotte V., 2011. Le climat de notre biosphère. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°10, janvier 2011.

Pison G., 2012. Dynamique de la population mondiale. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°33, juin 2012.

Sarrazin F. et J. Leconte, 2014. Peut-on dépasser l’anthropocentrisme dans nos regards sur la biodiversité ? Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°59, juillet 2014.

Thompson J. et O. Ronce, 2010. Fragmentation des habitats et dynamique de la biodiversité. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard n°6, 18 novembre 2010.

—

Article édité par Jean-Dominique Lebreton, mis en ligne par Anne Teyssèdre.

——

Bonjour,

Intéressant regard qui montre l’importance des modèles utilisés quand on veut éclairer l’action publique. N’étant pas un spécialiste de ces questions d’impact et d’empreinte, je crois avoir compris pourquoi I-PAT était un progrès par rapport au GFN (Global Footprint Network) car il incorpore une modulation liée à T (les technologies), par contre je n’arrive pas à comprendre comment cela occasionne ipso facto une meilleure prise en compte des « services écosystémiques culturels » et peut permettre par surcroît de lutter contre la fragmentation et ce genre de choses… Vous pouvez nous expliquer ?

Bonjour Sioçnarf,

et merci de votre intérêt pour ce ‘regard’. Voici une réponse à votre premier commentaire. (Je répondrai bientôt aussi à votre deuxième remarque et question.)

Le modèle IPAT n’est pas à proprement parler un ‘progrès’ par rapport au concept d’empreinte écologique humaine promu par le Global Footprint Network (GFN), car il est antérieur. Mais il en diffère notamment par l’approche des technologies.

Celles-ci sont prises en compte également dans les mesures du GFN, comme l’indique le schéma de la dynamique de l’empreinte écologique mondiale depuis 1960 (Figure 1): Sur ce schéma, on voit que la biocapacité terrestre (courbe verte de moindre pente) a augmenté, selon un rythme à peu près constant, depuis 1960. Cette augmentation traduit principalement un accroissement des rendements agricoles moyens sur la période considérée.

Cependant, cette mesure de la biocapacité terrestre intègre mal les impacts négatifs des ‘progrès techniques’ de l’agriculture (dont utilisation d’engrais et de pesticides) sur la biodiversité des champs et des autres habitats…

La prise en compte des technologies est plus explicite dans le modèle IPAT, qui se veut synthétique et didactique. En outre, ce modèle prend en compte l’ensemble des impacts des technologies -destinées à la production et à la consommation de ressources- sur la biosphère. Y compris, donc, les impacts négatifs des ‘progrès de l’agriculture’ (expliquant l’augmentation observée des rendements agricoles) sur les écosystèmes et les sociétés qui en dépendent.

Bien cordialement,

Anne

Bonjour,

(Réponse à la deuxième question.)

L’équation I=PAT n’est pas en elle-même plus favorable à la biodiversité que la mesure de l’empreinte écologique humaine, mais l’objectif associé de réduction et de stabilisation d’impacts est plus large: il permet de prendre en compte l’ensemble des impacts sur la biosphère associés à la consommation humaine – y compris (donc) les impacts sur la fragmentation des habitats par exemple, sur l’ensemble des ‘services écosystémiques’ dont bénéficient les sociétés, et de manière générale sur toutes les dimensions de la biodiversité (sans rapport avec le bilan ‘énergétique’ de la consommation humaine) non considérées par le GNF. Un objectif de préservation de la biodiversité très général, ‘inclusif’, plus ambitieux que celui associé au concept d’empreinte écologique humaine.

De façon plus explicite: Pour le GNF, il s’agit ‘seulement’ d’ajuster l’empreinte écologique des sociétés à la biocapacité de la biosphère, c-à-d. d’atteindre et assurer un équilibre entre flux de matières et d’énergie, entre consommation humaine et recyclage des ressources. Ce qui est déjà beaucoup, connaissant l’ampleur actuelle de l’empreinte écologique humaine mondiale, mais ne peut être un objectif global de préservation de la biodiversité, ni de bien-être des sociétés. En effet, un tel ‘ajustement’ entre empreinte écologique et biocapacité terrestre se désintéresse de la biodiversité en tant que telle (i.e. de sa valeur intrinsèque) et ne prend pas en compte notamment les importants ‘services culturels’ que sont les dimensions psychologique, spirituelle, récréative, intellectuelle, … de la nature pour les humains.

L’objectif de stabilisation des impacts humains sur la biosphère associé au modèle IPAT (cf. la note 1 pour une formulation mathématique pédagogique), en revanche, est compatible avec la prise en compte de TOUS les impacts des sociétés sur la biosphère, toutes les dimensions de la biodiversité.

(Voire la section ‘Modèle IPAT et empreinte écologique, deux approches convergentes’ dans l’article ci-dessus, pour une présentation plus complète des arguments.)

Tout à fait clair. Reste que si IPAT est compatible avec la prise en compte de tous les impacts comme vous l’écrivez, il n’est pas dit qu’il y a obligation qu’il le fasse. D’ailleurs vous qui avez épluché la littérature contrairement à moi qui m’en remet paresseusement à plus informée que moi, savez-vous si certains s’activent dans ce sens, notamment parmi les labos français ?

Bonjour,

Pour l’utilisation du modèle:

Comme tous les modèles explicatifs -et comme la notion d’empreinte écologique humaine- le modèle IPAT n’est pas prescriptif. Il peut seulement être utilisé pour explorer les impacts des sociétés sur la biosphère (et leur dynamique temporelle), interroger les interactions entre facteurs d’impact, en extraire/souligner les enjeux.. dans l’objectif EVENTUEL de sensibiliser les sociétés à ces enjeux (i.e., informer et sensibiliser principalement les couches aisées et moyennes des sociétés, aux impacts environnement élevés) et de favoriser ainsi la transition écologique.

Sur le plan des recherches:

Ce modèle est un modèle didactique ou euristique simple, à cheval sur plusieurs disciplines. Les recherches dans le domaine portent plutôt sur l’un des trois facteurs considérés -c.-à-d. sur la modélisation soit de P (prévisions démographiques), soit de A (consommation individuelle), soit de T (impact des technologies, efficience énergétique, modélisation des transformations et filières énergétiques (dont ressources renouvelables…)- mais en ignorant passablement leurs travaux respectifs.

Peu de labos travaillent sur les interactions entre deux de ces facteurs, et leur modélisation. Ce sont surtout des labos d’économie écologique, qui s’intéressent aux interactions/rétroactions entre consommation et efficience énergétique, voire entre consommation et démographie. Mais peu de recherches indisciplinaires sur les interactions et rétroactions entre les trois facteurs..

Pour la biblio: ce sont surtout des articles d’économistes, parus dans Ecological Economics notamment. Suivre les publications de Blake Alcott, par exemple. Mais aussi les travaux interdisciplinaires de P. Dasgupta, avec P. Ehrlich ou d’autres chercheurs.

Bien cordialement,

Anne