La Société Française d’Ecologie (SFE) vous propose cette semaine le regard de Thierry Doré, enseignant et chercheur en agronomie, sur le thème « biodiversité, interactions biologiques et production agricole ».

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires après cet article. Les auteurs vous répondront et une synthèse des contributions sera ajoutée après chaque article.

La biodiversité, atout pour l’agriculture

Thierry Doré

Professeur d’agronomie à AgroParisTech

Regard R24, édité par Anne Teyssèdre

Mots clés : Agriculture, biodiversité, agroécosystème, interactions, régulations biologiques

———

Il existe au moins trois regards possibles sur les relations entre l’agriculture et la biodiversité sauvage. Le premier consiste à considérer les impacts négatifs de l’agriculture sur la biodiversité. Comme souvent, il existe un grand décalage entre l’opinion que se fait le grand public de ces impacts, jugés a priori considérables, et la réalité des connaissances scientifiques sur les effets sur la biodiversité aux niveaux des gènes, des espèces et des écosystèmes – encore plus sur les fonctions remplies par la biodiversité à ces différents niveaux. Ne serait-ce que parce qu’il est toujours difficile de dissocier complètement l’effet de l’agriculture de ceux d’autres co-facteurs de variation ayant évolué simultanément. Néanmoins, sans avoir besoin d’évoquer les cas extrêmes correspondant à la mise en culture de régions très riches en biodiversité (dites « points chauds » ou « hot-spots » de biodiversité), comme les forêts tropicales, on dispose maintenant de cas suffisamment étudiés pour montrer que les orientations prises par l’agriculture au cours des dernières décennies ont en général eu un effet plutôt négatif sur la biodiversité sauvage.

Le second regard est inverse, et cherche à identifier les effets bénéfiques de l’agriculture sur la biodiversité sauvage ; l’exemple souvent cité est celui de prairies de zones humides, habitats qui ne perdurent que si une certaine activité agricole y est déployée (sur ces deux premiers regards, voir notamment Doré et al., 2008). Le troisième regard, que nous présenterons ici, explore l’impact positif de la biodiversité sur la production agricole.

Les interactions biologiques : un atout à mobiliser

Classiquement, en agronomie, on appelle « interactions biologiques » ou « régulations biologiques » les processus faisant intervenir des êtres vivants dans les espaces (au moins en partie) cultivés, permettant d’assurer une ou plusieurs fonctions nécessaires pour la production agricole. Ces régulations, mises à l’honneur depuis plusieurs décennies par des scientifiques comme M. Altieri (1995), peuvent intervenir à différentes échelles spatiales et différents pas de temps. Elles prennent une importance très variable selon la représentation que l’on se fait d’un écosystème cultivé, ou « agroécosystème ».

Fig.1 : Schéma d’une parcelle agricole, de monoculture intensive. (Dessin V. Lelièvre)

Une première représentation possible d’un agroécosystème est la suivante (Fig.1) : une parcelle agricole dans laquelle est présente une seule espèce végétale, l’espèce cultivée, qui n’héberge comme animaux utiles que des pollinisateurs et comme micro-organismes non pathogènes notables que ceux qui participent dans le sol à la décomposition des matières organiques et au cycle des éléments minéraux nécessaires à la croissance des plantes (cf. schéma de gauche ci-dessus). Même si l’agriculture des pays développés est beaucoup plus diversifiée que l’image caricaturale qu’on en donne souvent, son évolution au cours de la deuxième moitié du XX° siècle a tendu vers cet archétype – et la même chose s’est produite au cours des deux dernières décennies, de manière accélérée, dans les pays dits « émergents » (voir le regard n°21 de F. Papy et I. Goldringer sur cette plate-forme).

Cette évolution bien connue (spécialisation, mécanisation, « artificialisation » de la production grâce aux engrais et pesticides de synthèse) a de fait entraîné une régression progressive des régulations biologiques au profit de régulations physiques (par les outils de travail du sol par exemple) et chimiques (par les engrais par exemple). En effet, s’il existe des solutions techniques mobilisant des pesticides, on peut par exemple s’affranchir de l’intérêt que représente, pour la régulation des populations de mauvaises herbes ou de champignons parasites des plantes cultivées (phytopathogènes), la succession sur une même parcelle de couverts différents (Cf. Attoumani-Ronceux et al., 2011).

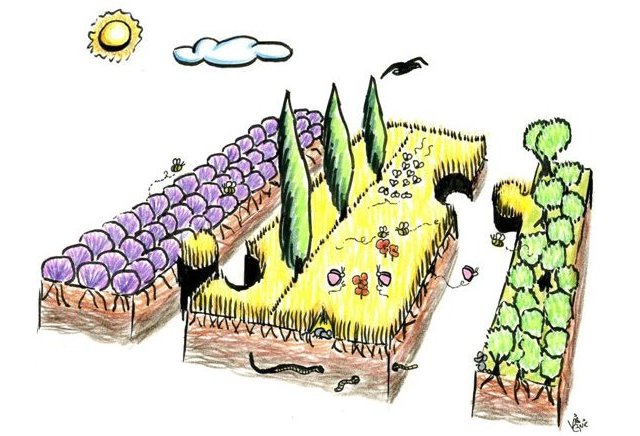

Fig.2 : Schéma d’un paysage agricole fonctionnel.

(Dessin V. Lelièvre)

De manière quasiment inversée, comme un négatif photographique, une autre représentation (Fig.2) consiste à considérer un agroécosystème comme un ensemble d’espaces cultivés (des parcelles) et non cultivés (des bordures, des haies, des bois…), dans lequel interagissent des communautés, ensembles complexes d’êtres vivants (cf. schéma de droite ci-dessus). Cette représentation reconfigure complètement le rôle des agriculteurs, qui ne font plus simplement « pousser des plantes », mais pilotent des agroécosystèmes avec comme finalité – entre autres – la production agricole.

Fig.3 : Dispositif de mesure des émergences d’adultes de Méligèthe (petit coléoptère parasite du colza) et de son parasitoïde (la guêpe Tersilochus heterocerus) déployé dans différents habitats, ici une bordure de bois. (Cliché A. Rush)

Fig.4: Oeuf du parasitoïde Tersilochus heterocerus (point noir en bas) dans une larve de méligèthe.

(Cliché A. Rusch.)

Ce changement complet de point de vue a de nombreuses implications. Pour ce qui nous concerne ici, il permet notamment de redonner une place plus importante aux régulations biologiques. Il s’agit alors pour les agronomes, chez qui cette représentation est maintenant majoritaire, de comprendre ces régulations biologiques, de les quantifier, d’évaluer leurs pertinences, leurs efficacités et les contraintes qui leur sont liées, pour une gamme large de situations agricoles – ce qui représente un immense chantier.

En effet, si certaines régulations biologiques sont bien connues de longue date – par exemple la fixation de l’azote de l’air par certaines plantes (légumineuses), dont les racines hébergent des bactéries symbiotiques capables de métaboliser l’azote atmosphérique, résultant en un enrichissement de l’ensemble de l’agroécosystème en cet élément – ce serait une forte erreur de perspective que de considérer qu’il ne s’agit que de redécouvrir des régulations biologiques associées à des pratiques agricoles anciennes – et qu’en revivifiant celles-ci on bénéficiera de celles-là. Ceci pour au moins quatre raisons évidentes : (i) les écosystèmes actuels ne sont plus ceux d’il y a un siècle, (ii) les niveaux de production agricole que l’on cherche à atteindre sont beaucoup plus élevés, (iii) certaines pratiques agricoles anciennes (telles que celles consistant à éliminer manuellement des mauvaises herbes ou des parasites sur de grandes surfaces) ne seraient aujourd’hui plus socialement acceptées, (iv) rien ne garantit que les pratiques agricoles anciennes tiraient le meilleur parti des régulations biologiques.

Des réalisations et des pistes concrètes

Dans un article récent, François Papy et Isabelle Goldringer (2011a, et voir leur regard n°21) donnent des exemples de mobilisation en agriculture de la biodiversité en la classant selon trois catégories : sauvage, cultivée spécifique (c’est-à-dire diversité des espèces cultivées), cultivée intra-spécifique (diversité des variétés cultivées). Safia Médiène et al. (2011) proposent une autre approche, en distinguant les niveaux d’action spatio-temporels de l’agriculteur : la technique isolée, la gestion des habitats des êtres vivants à l’échelle de la parcelle et de la culture, la succession de cultures avec notamment le rôle de la gestion de l’interculture (période séparant la mise en place de deux cultures sur une parcelle), enfin l’approche territoriale à l’échelle des paysages.

Une troisième approche, plus fonctionnelle, consiste à raisonner en termes de fonctions (pour la production végétale) que les interactions biologiques permettent de remplir (voir le Regard n°4 sur les services écosystémiques). Sans viser l’exhaustivité, on donnera ici trois exemples de fonctions différentes que le pilotage d’interactions biologiques peut permettre de contribuer à remplir.

Un premier domaine concerne la capture des ressources (eau, éléments minéraux, lumière, dioxyde de carbone) par les plantes de l’agroécosystème dont on souhaite récolter une partie pour la production agricole. Une approche classique consiste à raisonner en considérant les plantes d’une parcelle comme des « machines photosynthétiques » captant dans leur environnement les ressources nécessaires et disponibles. La préservation ou l’augmentation de la capture des ressources, dont dépend la production, passe alors par une augmentation des ressources mises à disposition (ce qui constitue la finalité de l’irrigation par exemple), une préservation de l’intégrité des capteurs de ces ressources (feuilles qui absorbent le rayonnement et le dioxyde de carbone, racines qui font de même avec l’eau et les éléments minéraux), une optimisation des fonctions d’absorption par la plante (en évitant par exemple les états du sol dégradés, qui perturbent le fonctionnement des racines.

Fig.5 : Exemple de parcelle associant plusieurs cultures

(Cliché T. Doré)

Mais on sait que cette capture des ressources est fortement modulée par les interactions des plantes cultivées avec d’autres organismes au sein même de la parcelle. Ainsi, les micro-organismes qui entourent directement les racines (dans ce qu’on appelle la « rhizosphère ») ont un rôle déterminant sur les capacités d’absorption des éléments minéraux par les racines, qui sont très loin d’être une simple « pompe » à solutés. D’autres micro-organismes, des champignons du sol, établissent entre systèmes racinaires de plantes des réseaux filamenteux complexes par lesquels transitent des molécules minérales et organiques : qu’elles soient cultivées ou non, les plantes d’une parcelle ne sont donc pas isolées les unes des autres pour leur alimentation. Enfin. Il est bien connu que les systèmes agricoles multispécifiques (avec plusieurs plantes cultivées simultanément, pérennes ou annuelles) offrent un potentiel de capture des ressources plus souple et globalement souvent plus performant que les systèmes monospécifiques.

Un second exemple porte sur la limitation des populations de ravageurs, insectes et plantes risquant de compromettre la production agricole. Les interactions biologiques peuvent également être utiles pour cette fonction, et venir compléter ou remplacer non seulement les méthodes chimiques mais aussi les méthodes physiques (comme le désherbage mécanique – avec des outils comme la herse – ou thermique – par des brûleurs dirigés – par exemple). Plusieurs « leviers écologiques » sont utilisables, qui portent sur les modifications des compostions des communautés. Ainsi à l’échelle paysagère, on commence à pouvoir envisager de mobiliser l’impact qu’ont les positionnements respectifs des champs et des espaces non cultivés sur les populations d’insectes ravageurs et de leurs « ennemis naturels » (prédateurs, parasites ou parasitoïdes), dans l’élaboration de stratégies régionales de protection intégrée des cultures. Il s’agit cependant de phénomènes complexes et à effet partiel, dont la maîtrise dans des stratégies collectives pose en outre des difficultés d’organisation sociale.

Fig.6 : Page de couverture d’une plaquette sur la biologie du sol éditée en 2010 par le GIS Sol, l’ADEME et le Ministère en charge de l’environnement, illustrant l’accroissement des connaissances sur cette thématique.

Les progrès des connaissances sur l’écologie microbienne des sols ouvrent également de nouvelles perspectives. Ainsi on commence à mieux comprendre comment l’émission dans le sol de composés organiques par certaines familles de plantes (dont les brassicacées, comme les moutardes) modifie les communautés de micro-organismes du sol, dans un sens qui permet de diminuer l’impact de certains champignons pathogènes des cultures. Un nombre croissant de recherches porte actuellement sur ce type d’interactions chimiques (dites « allélopathiques ») entre plantes, champignons et communautés microbiennes des sols. Enfin on analyse régulièrement de nouvelles relations trophiques, constitutives des chaînes alimentaires, que l’on peut envisager de mobiliser dans des régulations entre groupes fonctionnels : par exemple les relations concernant certains insectes se nourrissant de limaces, d’autres de graines d’adventices, et dont l’abondance doit permettre de réguler les populations de ces espèces préjudiciables aux récoltes.

Un dernier exemple enfin, en passe de devenir très populaire, porte sur la modification ou le maintien par les organismes endogés de caractéristiques physico-chimiques du sol propices à la croissance et au développement des plantes cultivées, qui requièrent des conditions d’oxygénation, de pH, d’humidité, de densité du sol ne devant pas dépasser certains seuils. Les lombrics (ou « vers de terre ») constituent certainement la famille emblématique dans ce domaine, même si d’autres sont tout aussi concernées. On acquiert maintenant des connaissances sur l’écologie de ces organismes dits « ingénieurs du sol » – sur les habitats qui leurs sont favorables ou défavorables, les ressources alimentaires favorisant leur croissance, les facteurs affectant leur reproduction – non plus seulement en conditions naturelles ou de laboratoire, mais aussi dans la gamme des conditions agricoles. Par ailleurs, on commence à capitaliser des données sur les relations entre la composition qualitative et qualitative – la biodiversité – de ces communautés de vers et les caractéristiques des sols évoquées ci-dessus. L’ensemble permet d’envisager des valorisations ou des pilotages de relations pratiques agricoles / composition des communautés de lombrics / propriétés des sols intéressantes.

Les embûches d’un chemin prometteur

A bien y regarder, la mobilisation des régulations biologiques fait partie du tout petit nombre des registres actuellement imaginés pour faire évoluer les agricultures, avec notamment le génie génétique, la mobilisation des savoirs traditionnels, la transformation des réseaux socio-techniques et des politiques agricoles. Il s’agit donc de ne pas rater cette piste et de la faire fructifier au mieux, et les agronomes s’y emploient. Pour autant, l’efficacité de ces travaux sera d’autant plus grande que les difficultés seront analysées avec lucidité. On peut en voir plusieurs, bien réelles (aucun des exemples évoqués ci-dessus n’y échappe) qu’on pourrait qualifier ainsi : les difficultés de compromis, de qualification/quantification, de diversification des buts, d’intégration.

La première de ces difficultés est bien connue. Les interactions biologiques étant généralement complexes, à tout effet bénéfique peuvent être associés des effets négatifs. C’est la question classique de l’équilibre à trouver entre « facilitation » (une espèce favorise le fonctionnement d’une autre, par exemple en lui procurant un ombrage dont elle a besoin) et « compétition » (les deux espèces utilisant une même ressource). Cette difficulté impose qu’on ne fasse pas des plans sur la comète à partir d’approches trop isolées ou théoriques : c’est en évaluant en vraie grandeur les solutions techniques mobilisant les régulations biologiques qu’on pourra identifier l’ensemble des effets (en y incluant les effets sur la gestion par l’agriculteur : contraintes d’organisation du travail par exemple), les compromis à réaliser, et apprendre à les piloter.

La seconde difficulté – de qualification/quantification – n’est probablement que trop rarement mentionnée. On peut la résumer par la question suivante : quelle « quantité de biodiversité » faut-il atteindre pour qu’une fonction (écologique) soit remplie de manière satisfaisante ? Si on accepte l’idée de pilotage, c’est là une question inévitable, à laquelle on répond généralement mal en évoquant de manière insuffisante l’« augmentation », ou la « maximisation » de la biodiversité. La question est d’autant plus difficile que les expérimentations sur des fonctions biologiques donnent fréquemment des résultats contrastés selon les contextes, et qu’on a peu souvent étudié les raisons de ces variations (cf. le regard n°3 de N. Mouquet et al., sur cette plateforme).

La difficulté de diversification des objectifs est liée au fait que le pilotage des agroécosystèmes est de plus en plus motivé par d’autres services écosystémiques que la seule production de biens agricoles (voir le Regard n°4 sur ce sujet). Dès lors, il faut également prendre en compte les effets des interactions biotiques sur des fonctions non liées directement à la production (fourniture de ressources pour les pollinisateurs, préservation d’habitats pour des espèces d’intérêt patrimonial, etc.).

Enfin, la difficulté d’intégration est bien connue des agronomes : elle survient parce que ce n’est pas un processus qui est piloté, mais un ensemble de processus eux-mêmes en interaction, dont il faut pouvoir faire un ensemble cohérent non seulement du point de vue des finalités poursuivies, mais aussi du point de vue des contraintes des acteurs, les agriculteurs en premier lieu.

Ces difficultés ne doivent pas faire verser dans le pessimisme, mais nous inciter à mettre en commun davantage de forces en agronomie, écologie et sciences humaines, pour faire fructifier cette voie de progrès.

——-

Bibliographie :

Altieri M.A., 1995. Agroecology: the science of sustainable agriculture. Boulder CO: Westview Press.

Attoumani-Ronceux A. et al., 2011. Guide pratique pour la conception de systèmes de culture plus économes en produits phytosanitaires. Application aux systèmes de polyculture. RMT SDCI, Ministère de l’agriculture, Paris.

Doré T., Réchauchère O., Schmidely P., 2008. Les clés des champs. QUAE Editions, Versailles.

Médiène S. et al., 2011. Agroecosystem management and biotic interactions. A review. Agronomy for Sustainable Development, 31(3), 491-514.

Papy F. & I. Goldringer, 2011a. Cultiver la biodiversité. Courrier de l’environnement de l’INRA, 60, 55-62.

Regards connexes :

Mouquet N., I. Gounand & D. Gravel, 2010. Le fonctionnement des écosystèmes. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard R3, oct. 2010.

Papy F. & I. Goldringer, 2011b. La biodiversité des champs, Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard R21, sept. 2011.

Teyssèdre A., 2010. Les services écosystémiques. Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard R4, oct. 2010.

Article édité et mis en ligne par Anne Teyssèdre.

———

Cet article me fait fortement penser à la permaculture (science de conception de cultures, de lieux de vie, et de systèmes agricoles humains utilisant des principes d’écologie et le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels). Un peu comme une introduction à celle-ci, mais sans la nommer.

Effectivement il y a des points communs entre ce que j’ai écrit et la permaculture, mais cette dernière englobe plus largement. En particulier la question du design y joue un rôle essentiel, que je n’ai pas évoqué ici.

J’ai presque tout compris. C’est clairement écrit, merci pour cet article.

SVP qu’appelle-t-on les parasitoides?

Un jour j’ai rencontré un chercheur en biodiversité qui m’a dit que c’est un concept chevelu. Du coup il installe le mouvement permanent dans les agroecosystèmes..; difficile à modéliser.

Enfin, par mon expérience de jardinier (27 ans de pratique au même endroit , un peu comme un hot spot de biodiversité cultivée), je peux m’avancer en pensant que plus il y a de biodiversité cultivée plus il y a de résistance (parasites, maladie, etc.) et pour conclure une pure intuition, que la biodiversité cultivée dynamise la biodiversité sauvage. Est ce pertinent de séparer ces deux biodiversités ?

Voilà je vais poursuivre mes lectures sur votre site.

Les parasitoïdes parasitent leur hôte jusqu’à entraîner leur mort, ce que ne font pas tous les parasites, qui peuvent très bien en tirer profit sans le tuer.

Sur la séparation entre diversité cultivée / sauvage : on les sépare d’abord par construction : on agit directement et intentionnellement sur la première, pas sur la seconde. Mais il existe effectivement de fortes interactions entre les deux.

L’agriculteur parfois expérimente par lui-même. Ainsi, Willy Hamon, responsable des cultures pratiquées sur les terres de la Ferme Traditionnelle Educative, (94520, Mandres les Roses) n’a utilisé que très peu de fongicides, pas plus d’un herbicide par culture aucun racourcisseur et aucun herbicide depuis 1982. Pourtant, il a toujours eu de quoi livrer à la coopérative. Par temps très sec, quand les collègues parfois ne récoltaient rien (ex le maïs en 2005), les rendements ont été très moyens mais néanmoins existants. Par temps très pluvieux, quand des cultures souffrent d’asphyxie racinaire, à la ferme ce phénomène ne se produit pratiquement pas.Une étude comparative entre cette pratique faible en intrants et une autre plus conventionnelle dans les années 90, avait prouvé que la première était économiquement plus rentable.

Depuis, les mentalités et la législation ont évolué, certains phytos ont été retirés du marché. Mais l’endettement de certains agriculteurs, et le désir d’avoir toujours des rendements supérieurs aux collègues, explique la réticence à faire « l’impasse » sur un traitement. Dans le premier cas, on n’ose pas pour ne pas prendre le risque d’un moindre gain, dans le second on ne veut pas être ridicule. L’instabilité des cours rend le revenu agricole très incertain, ce qui produit une évolution des pratiques par souci d’économie plus que par un changement d’éthique.

En conversion biologique depuis 2010, nous n’avons pas vu les rendements chuter. Il me semble que l’un des problèmes des grandes cultures en bio est de ne pas être couplées avec de l’élevage.

Ces propos très intéressants arrivent quand même! mais il est plus que temps de les mettre à l’échelle pratique quotidienne.

Je pratique l’agriculture bio (mais non industrielle) depuis 1968 et ai fait de très nombreuses observations sur ce sujet. Tous les êtres vivants sont liés entre eux et chacun a son utilité, je dirais même indispensabilité. Ce n’est donc pas en éradiquant (ou essayant de le faire) un être que l’on va améliorer la vie(durablement) mais ,au contraire ,on rendra les organismes plus fragilisés.

Dans la nature tout est programmé pour s’équilibrer et plus grande est la diversité, plus grande sera la vie et la résistence aux éventuels prédateurs.

Conclusion :cultivons cette biodiversité au maximum et ne continuons pas à courir après notre ombre en voulant éradiquer tel outel « concurrent ».

Tout cela ne peut s’inscrire,au niveau du praticien,que dans une vision éthique d’une pratique cultivante mais surtout pas exploiteuse. ( Là réside toute la différence entre l’agriculture bio-la vrai-et l’agriculture conventionnelle,l’exploitation agraire ).

Je termine pour ceux qui en douteraient encore, J’ai vécu et élevé nos quatre enfants qu’ avec les productions de notre petite ferme bio,cela au grand dam des prévisions catastrophiques de grands agronomes patentés !….,et mon fils continue encore sur la même voie.

Ayons le courage, quand cela nous parait nécessaire, de sortir de « l’autoroute »car c’est bien ainsi que l’on peut avancer un peu plus vers la vérité…… mais toujours avec des efforts!!!

Très bonne année à tous et vive l’héterogéneité!!!

A Adeline et Gilbert

Merci pour vos commentaires. Ils ouvrent sur des questions intéressantes, notamment :

– celle de la généralisation en agriculture. Les conditions y sont si diverses qu’il est difficile de généraliser à partir d’un exemple de réussite. L’utilisation de la biodiversité n’échappe pas à cette règle : on doit trouver dans chaque circonstance quel est le meilleur moyen d’appliquer quelques règles générales.

– celle de l’équilibre dans la nature. Personnellement je ne crois pas à un grand équilibre sacré et immuable qu’il faudrait respecter : les écologues nous apprennent au contraire que dans la nature tout n’est qu’évolutions et équilibres instables. Cela a deux conséquences : (i) c’est donc avec ces évolutions et instabilité qu’il faut « jouer », plutôt que de poursuivre le rêve d’un respect d’un équilibre ; (ii) les systèmes agricoles de demain ne peuvent plus être ceux d’hier en raison même de cette instabilité (et aussi parce qu’on a de nouvelles connaissances qu’il serait dommage de ne pas valoriser !).

– celle des règles éthiques qui auraient un sens pour pratiquer l’agriculture en tenant compte de la biodiversité. A quelles valeurs ces règles éthiques font-elles référence ? Que souhaite-t-on « respecter » ?

Merci pour ce regard très intéressant et qui éclaire un peu la pensée actuelle des agronomes du moment (en tout cas sur l’agronomie enseignée à l’AgroParisTech).

J’ai une question un peu naïve, une demande de références justifiant la phrase: « Enfin, il est bien connu que les systèmes agricoles multispécifiques (avec plusieurs plantes cultivées simultanément, pérennes ou annuelles) offrent un potentiel de capture des ressources plus souple et globalement souvent plus performant que les systèmes monospécifiques. »

Si cela est « bien connu », je l’ai moi même souvent évoqué comme argument mais sans pour autant avoir de références précises permettant d’appuyer mon argumentation. En particulier, sur la plus haute « performance » des systèmes pluri-spécifiques versus monospécifiques.

Pourriez-vous citer quelques travaux pour appuyer cette idée?

D’avance merci,

Nicolas Deguines, doctorant Mnhn

Merci de cette remarque fort judicieuse et faussement naïve : je partage votre souci d’éviter de colporter des « évidences », qui sont parfois sans autre fondement que d’avoir été répétées n fois. Je frôle la faute… mais j’ai quand même quelques arguments :

– sur la capture des ressources plus souple, je pense que la modélisation du fonctionnement d’un couvert plurispécifique suffit pour éclairer : une dynamique désynchronisée de croissance des capteurs des différentes espèces doit permettre de mieux valoriser les ressources quand elles sont présentes

– sur le « plus performant » (auquel j’ai eu la prudence d’accoler « souvent »…), je ne me réfère pas à la performance globale des systèmes (qu’il faudrait définir) mais à celle de la capture des ressources ; je m’appuie sur les travaux qui ont mesuré des « Land equivalent ratio », et trouvent des signes de meilleure utilisation des ressources en association (mais qui ne sont pas systématiques). Comme référence, je suggère l’article de Malézieux et al (2000) Mixing plant species in cropping systems: concepts, tools and models. A review. AGRONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Volume: 29 Issue: 1 Pages: 43-62 DOI: 10.1051/agro:2007057

Voici deux arguments supplémentaires en faveur du potentiel supérieur de rendement des systèmes agricoles plurispécifiques :

– Les expériences de Naem et al. (1995) et de Tilman et al. (1996) sur les écosystèmes prairiaux montrent que la productivité, la couverture au sol de « cultures » de plantes prairiales (non agricoles) augmentent avec le nombre d’espèces semées (de 1 à 15), tandis que la variance de la productivité décroît (= la production est plus stable).

NB : Mais il ne s’agissait pas là d’agrosystèmes.

– Par ailleurs, les résultats de Zhu et al. publiés dans Nature en 2000 montrent que certaines associations variétales de riz ont un meilleur rendement et une moindre variance (= plus grande stabilité) que les cultures monovariétales, du fait d’une plus grande résistance aux maladies (liée à la plus grande diversité génétique). Diverses études ont depuis confirmé la plus grande résistance aux maladies et les rendements plus élevés des associations variétales de plantes cultivées (ex : De Vallavieillle-Pope et al., Dossier de l’Environnement n°30 de l’INRA).

NB : Mais il s’agit là de mélanges de variétés ou sous espèces, non pas d’espèces.

Par ailleurs encore, pour en savoir plus sur les mécanismes reliant diversité (géno)spécifique productivité des écosystèmes, je vous conseille le regard n°3 de Nicolas Mouquet et al. « Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes » sur cette plateforme, car les mécanismes en question devraient s’appliquer tout autant aux agrosystèmes qu’aux écosystèmes non cultivés…

Je connais Thierry Doré pour avoir travaillé avec lui (sur les jachères). Ce genre d’article devrait toucher l’ensemble du domaine agroalimentaire.

Il est certain que le panorama évoqué en rebute plus d’un… Les producteurs réclament du simple même si c’est automatisé. Quel besoin de faire des études s’il suffit de mettre du gazole dans le réservoir de son tracteur à cabine climatisée ou de presser sur quelques boutons ?

On parle de relancer les productions, voire de reprendre les exportations dans certains secteurs. Mais la majorité de ceux qui en parlent ou le souhaitent ne se rendent pas encore compte que ce résultat ne pourra pas être obtenu en gardant le modèle actuel de l’agriculture et de l’élevage industrialisés.