Cliché F. Lamiot

La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2) vous propose ce Regard de Mathieu Doray et ses collaborateurs, chercheurs en halieutique et autres sciences de l’environnement à l’Ifremer, à l’Université de Brest et à Montpellier, sur le futur de la pêche et de l’aquaculture en France.

Cet article résulte de la combinaison-adaptation (par Anne Teyssèdre) de deux documents: le Rapport collectif Scénarios prospectifs : la pêche et l’aquaculture française en 2050, édité par M. Doray et D. Lacroix pour l’Ifremer en 2024, et le dépliant La mer nourricière : scénarios pour 2050 des mêmes auteurs, dérivé de ce rapport. Cf. https://foresea2050.ifremer.fr/ .

Regard revu et validé par Ghassen Halouani et Mathieu Doray en juin 2025.

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

——-

Scénarios prospectifs

pour la pêche et l’aquaculture en France

par Mathieu Doray et al.

Coauteurs : Mathieu Doray, Adrien Chevallier, Fabienne Daures, Bruno Ernande,

Raphaël Girardin, Ghassen Halouani, Sylvie Lapègue, Sigrid Lehuta,

Fabrice Pernet, Pierre Petitgas, Morgane Travers, Ifremer,

Jean-François Dewals, Université de Brest, et

Fabien Moullec, Université de Montpellier.

Regard édité par Anne Teyssèdre

——-

Mots clefs : Ecosystèmes marins, pêche, aquaculture, futur, durabilité, interdisciplinarité, scénarios prospectifs

——-

- Résumé

- Introduction

- Méthodologie

- Cinq scénarios pour 2050

- Tester la capacité d’adaptation

- De la prospection à l’action

- Conclusion

- Annexe

- Remerciements

- Bibliographie

- Regards connexes

- Forum de discussion

—-

Résumé

Les écosystèmes marins subissent des pressions croissantes liées aux activités anthropiques. L’intensification de ces activités a des impacts sur leurs structures et fonctionnement, menaçant leur résilience et les services qu’ils rendent. Face à ces menaces, il devient essentiel de se projeter dans le futur pour éclairer les décideurs, gestionnaires et citoyens sur le devenir de nos écosystèmes marins. Quel futur pour ces écosystèmes, ainsi que pour la pêche et l’aquaculture ? Concernés par cette vaste question, une douzaine de chercheur.es de diverses disciplines des sciences de la Mer se sont réunis entre décembre 2021 et septembre 2023 pour réaliser une étude prospective interdisciplinaire, baptisée FORESEA 2050. Les résultats de leur recherche, détaillés dans un récent Rapport de l’Ifremer (Doray et Lacroix, 2024), sont résumés dans ce Regard.

Introduction

La mer nourrit, mais elle stocke aussi l’essentiel des gaz à effet de serre et le réchauffement produits par les activités humaines. Le dérèglement climatique d’origine humaine devrait devenir la menace principale pour les écosystèmes marins, s’ajoutant aux effets de la pêche, des autres pollutions et de la destruction de zones sensibles. Dans ces conditions, la mer va-t-elle rester nourricière ?

Tout dépend des actes que nous posons aujourd’hui. Afin d’éclairer nos choix, une démarche prospective a été menée dans le cadre du projet FORESEA 2050 de l’Ifremer. L’objectif était d’écrire des scénarios décrivant des futurs possibles pour la pêche et l’aquaculture en France en 2050. Telles des balises sur une carte marine, ces scénarios aident à esquisser aujourd’hui les trajectoires les plus souhaitables pour demain.

Les recherches ont été menées durant sept ateliers de travail collectif, entre septembre 2021 et septembre 2023. Elles ont été animées par Denis Lacroix, délégué à la prospective auprès de la direction générale de l’Ifremer, avec le soutien de Véronique Lamblin, directrice d’études en prospective et stratégie chez Futuribles.

Méthodologie

Les scénarios prospectifs du projet FORESEA2050 que vous allez découvrir ont été produits par treize chercheurs et chercheuses. Le groupe a été constitué de façon à ce que des champs de compétences variés soient couverts -pêche, aquaculture, économie, écologie…- et que différentes aires géographiques soient représentées : Méditerranée, Manche, Golfe de Gascogne…

Durant quatre réunions de travail, le groupe de recherche a suivi la méthode de l’analyse morphologique proposée par Michel Godet en 2000, qui permet de balayer le champ des possibles pour construire des scénarios. La méthode de construction est détaillée en annexe (section reprise du Rapport FORESEA2050, Doray et Lacroix Eds., 2024) à la fin de cet article, et brièvement résumée ci-dessous.

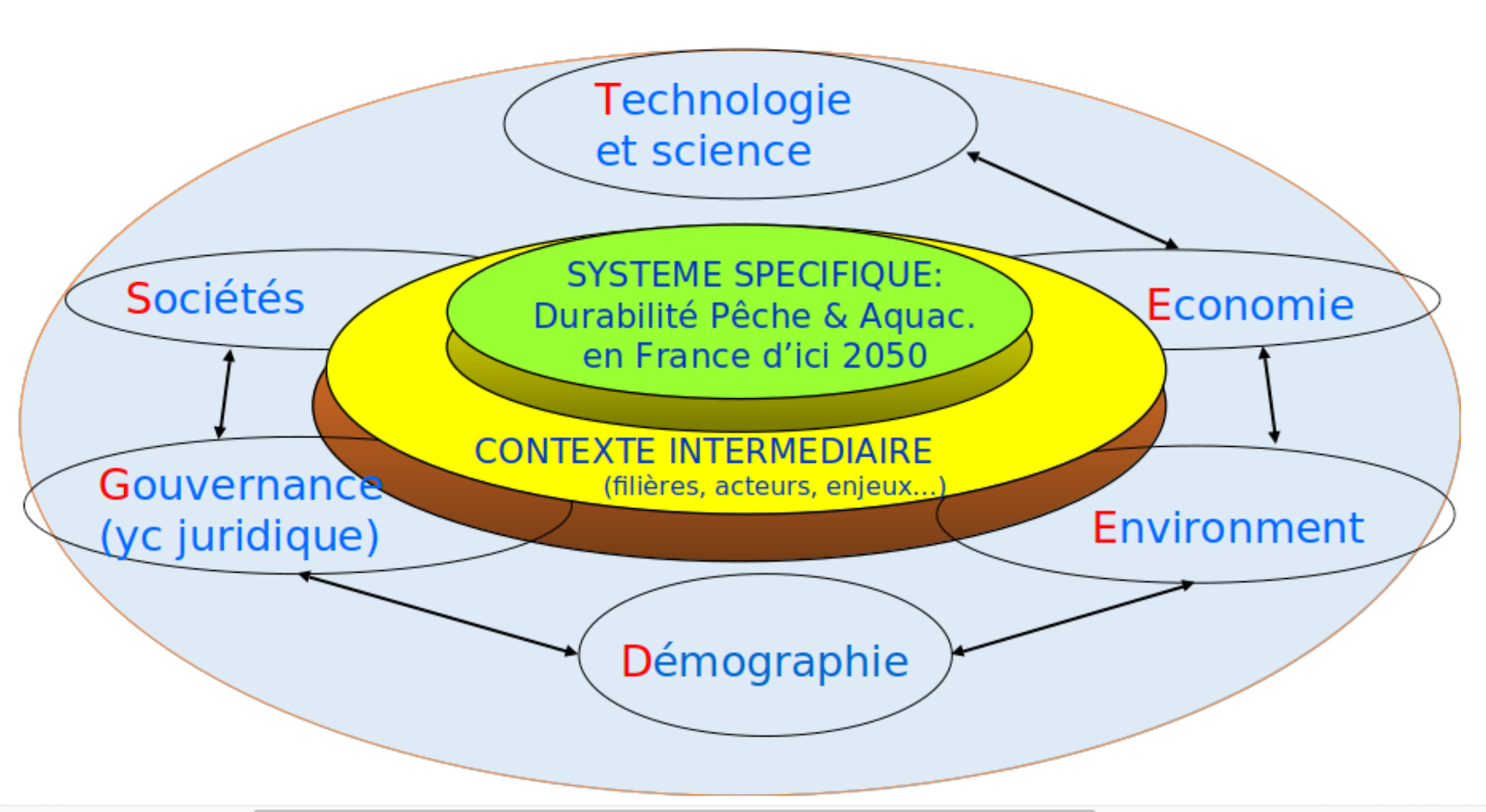

Pour réaliser cette étude prospective, les chercheurs et chercheuses ont envisagé les effets de six variables forçantes majeures sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture en Insérer ici le France : la démographie, la gouvernance, l’environnement, l’économie, la société, les sciences et technologies.

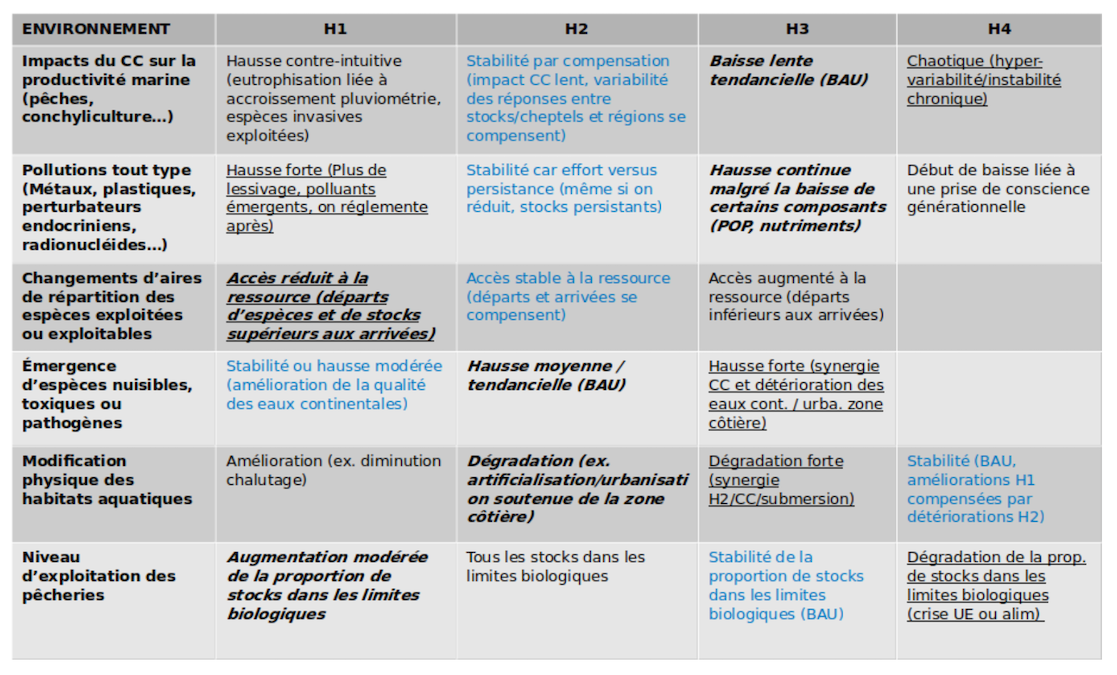

Chacun de ces six forçages a été traduit en impacts spécifiques pour la pêche et l’aquaculture. Par exemple, pour l’environnement, les impacts explorés étaient les effets du changement climatique sur la production ; le niveau de pollution ; les changements d’aires de répartition des espèces ; l’émergence d’espèces nuisibles, toxiques ou pathogènes ; la modification des habitats aquatiques ; le niveau d’exploitation des pêcheries. Des hypothèses d’évolution ont ensuite été détaillées pour chaque impact spécifique.

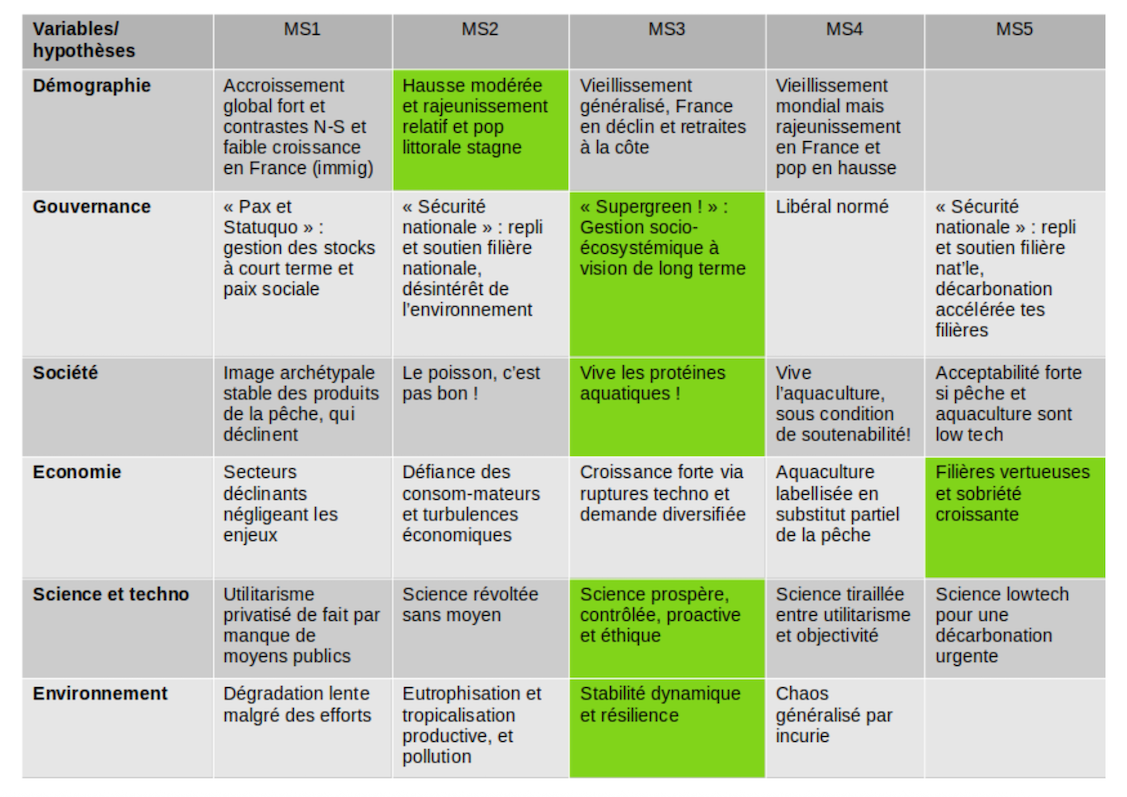

Ces hypothèses ont permis la construction de plusieurs micro-scénarios propres à chaque variable forçante, qui ont été combinés afin de produire les cinq macro-scénarios présentés dans cet article. Le Tableau 1 ci-dessous illustre la construction du scénario S3, « Choix de la sobriété », à partir des micro-scénarios MS1 à MS5 (voir l’annexe en fin d’article pour en savoir plus).

Tableau 1 : Exemple de la construction du scénario S3, « Le choix de la sobriété », par combinaison de micro-scénarios.

Cinq scénarios pour 2050

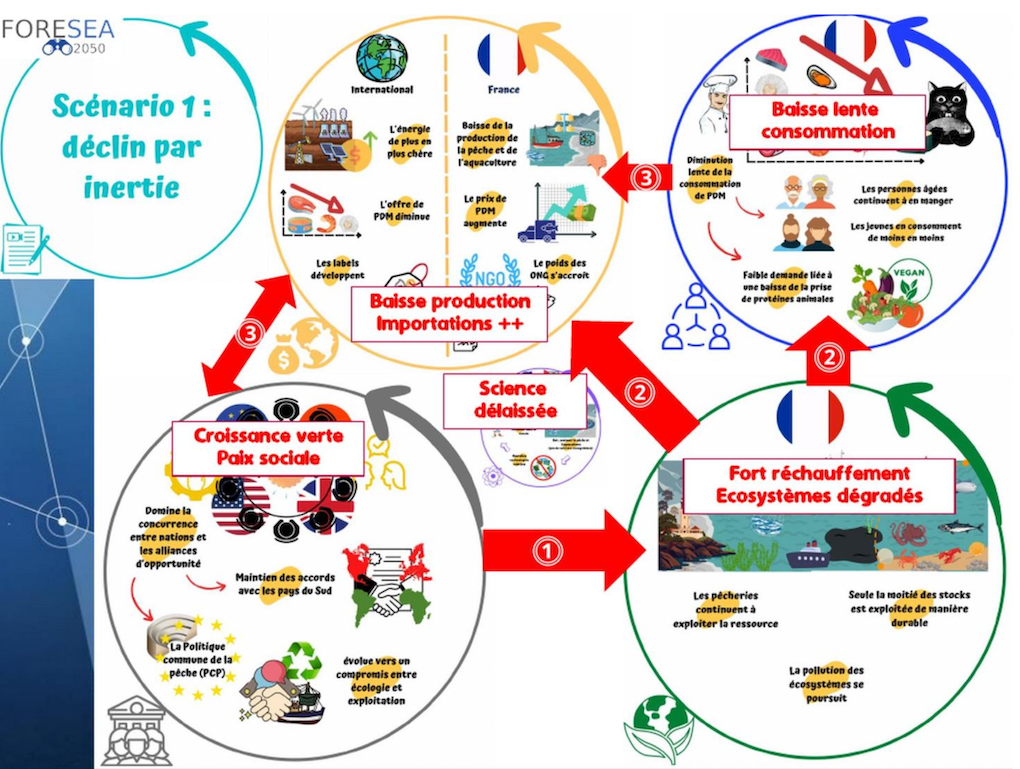

S1. Déclin par inertie

Dans ce scénario, les tendances récentes se poursuivent. Les gouvernements cherchent un équilibre entre paix sociale et croissance verte à court terme, dans un contexte de compétition internationale où l’énergie carbonée coûte de plus en plus cher.

Compétition et compromis

Les accords Nord-Sud sont maintenus, ainsi que l’accès non régulé aux eaux internationales. En Europe, la politique commune de la pêche (PCP) évolue vers un compromis entre écologie et exploitation.

Le climat s’emballe

Le dérèglement s’accélère et les écosystèmes, toujours plus pollués, se dégradent, ce qui a un impact sur la production des filières pêche et aquaculture.

Production en berne

Au niveau mondial, l’offre des produits de la pêche et de l’aquaculture est stable, voire

en baisse. Logiquement, les prix augmentent, en lien avec celui des énergies fossiles. La filière est incitée à se décarboner via des politiques de quotas. Toutefois, elle perd de son attractivité, comme en France par exemple, où les conflits d’usage sur le littoral font rage. La production nationale diminue, et seule la moitié des stocks sont exploités de manière durable par les pêcheries.

Moins de poisson au menu

Dans le même temps, la société se soucie de plus en plus de l’environnement. Les produits de la mer sont toujours perçus comme bons pour la santé, mais la demande

diminue, notamment chez les jeunes générations, qui consomment moins de protéines animales.

Et les sciences, dans tout ça ?

Les moyens dédiés à la recherche sont insuffisants, ne permettant pas de compréhension ni d’anticipation des évolutions pour la filière.

Figure 1 : Résumé graphique du scénario 1 : déclin par inertie. Les flèches indiquent les directions (pointes) et l’intensité (taille) des principales interactions entre éléments du système. Les numéros indiquent la chronologie des interactions. Adapté de Alfonso et Daurès (2023).

S2. Chaos et repli national

Pour point de départ de ce scénario, un soutien aux énergies fossiles généralisé parmi les États, qui cherchent à maintenir la croissance économique à tout prix.

Chacun pour soi

On observe un repli national, y compris au sein de l’Union européenne (UE), où la PCP perd de son influence au profit d’accords bilatéraux entre pays européens. Les tensions internationales s’accroissent, les pays du Sud reprochant au Nord de ne pas payer les ressources au prix juste.

Chaos climatique

En France comme ailleurs, les écosystèmes sont très pollués et dégradés du fait des activités humaines. Les politiques de lutte contre le réchauffement climatique sont peu exigeantes voire inexistantes. Logiquement, les productions de produits de la mer diminuent.

Baisse de la production

Le secteur étant très dépendant des énergies fossiles, les prix fluctuent au rythme des très nombreuses crises. En France, seules les plus grosses pêcheries survivent

face à la volatilité des prix. Les filières ne sont plus attractives, la pêche devient de plus en plus industrielle et l’aquaculture plus high-tech et intensive.

Méfiance populaire

L’image des produits de la mer se dégrade, et les Français·es s’en méfient. La consommation baisse face à des prix très élevés, tandis que le végétarisme et le

véganisme se développent.

La science, un instrument

Dans ce contexte, les moyens dédiés à la recherche sont insuffisants. La science est considérée comme utilitaire et peu participative, orientée vers l’innovation et non vers la compréhension.

Figure 2 : Résumé graphique du scénario 2 : chaos et repli national. Les flèches indiquent les directions (pointes) et l’intensité (taille) des principales interactions entre éléments du système. Les numéros indiquent la chronologie des interactions. Adapté de Alfonso et Daurès (2023).

S3. Choix de la sobriété

Ce scénario prend racine au sein de la société : citoyens et citoyennes réclament la prise en compte des enjeux de durabilité et de bien commun dans les politiques, ce qui incite les gouvernements à agir dès 2030.

Sursaut citoyen

La consommation de protéines animales baisse, limitant la demande en produits de la mer. Toutefois, ceux-ci jouissent toujours d’une bonne image et sont perçus comme bons pour la santé.

Transition écologique…

Face à cette demande populaire et aux impacts du dérèglement climatique, la communauté internationale prend des mesures pour une gestion équitable et durable des eaux internationales. Les pêcheries des pays du

Nord dans les eaux du Sud sont arrêtées, pour aligner la consommation du Nord sur la moyenne mondiale et permettre aux pays du Sud de jouir de leur production. La PCP est renforcée et intègre des objectifs de développement durable.

… et réchauffement limité

Ces politiques permettent une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, et les impacts du réchauffement climatique sont limités, entraînant une résilience des écosystèmes. En France, la dégradation des habitats marins est stoppée ; les ressources se stabilisent.

Sciences écosystémiques

Les sciences marines sont dotées pour comprendre le fonctionnement et soutenir la gestion durable des écosystèmes.

Poissons locaux

Les économies d’énergie et le développement des sources renouvelables permettent de se passer des énergies fossiles. Le prix de l’énergie baisse. On observe une relocalisation de la production ; la filière devient plus attractive du fait de sa transition écologique. Les écosystèmes sont exploités durablement.

Figure 3 : Résumé graphique du scénario 3 : le choix de la sobriété. Les flèches indiquent les directions (pointes) et l’intensité (taille) des principales interactions entre éléments du système. Les numéros indiquent la chronologie des interactions. Adapté de Alfonso et Daurès (2023).

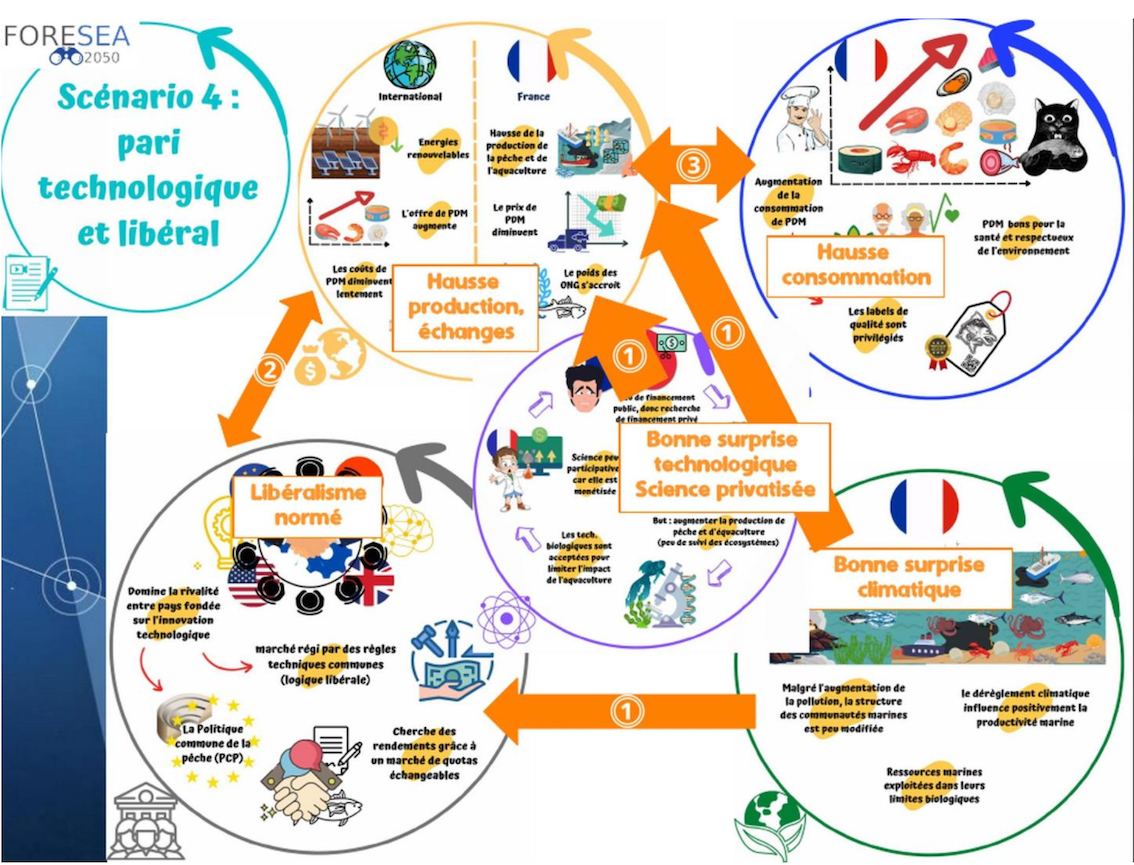

S4. Pari technologique et libéral

Ce scénario repose sur une double surprise : d’une part, la mise au point de la fusion nucléaire en 2040 et le développement des énergies renouvelables permettent une

production énergétique locale et durable. D’autre part, les écosystèmes marins français s’avèrent plus résilients que prévu face au réchauffement climatique.

Recherche privatisée

En France, la recherche publique, peu soutenue, se privatise pour se concentrer sur l’innovation plutôt que sur l’étude écosystémique. De fait, les sciences sont peu

participatives et cherchent à augmenter la productivité des

filières pêche et aquaculture. Et ça fonctionne…

Amélioration climatique

La productivité marine hexagonale est temporairement améliorée par le dérèglement climatique. À l’international, quelques zones marines sont sanctuarisées, et la

crise écologique est gérée avec des outils de marché (quotas carbone…). Les ressources sont exploitées dans leurs limites biologiques.

Import-export

L’aquaculture se développe sur un mode high-tech en faisant appel au génie génétique, favorisée par la production d’énergies marines renouvelables. Le secteur est

attractif grâce à l’amélioration des conditions de travail permise par la technologie. Les échanges internationaux de produits de la mer augmentent, et les prix sont stables, voire en baisse.

Libéralisme normé

Dans ce monde où domine la compétition, notamment économique et technologique, les

politiques comme les scientifiques cherchent le rendement maximal des filières de produits de la mer. Le marché est toutefois encadré par des normes communes.

Consommation en hausse

Cette abondance combinée à une bonne image des produits de la mer,

perçus comme des « aliments santé » bons pour l’environnement, incite les

Français·es à davantage les intégrer à leurs habitudes alimentaires.

Figure 4 : Résumé graphique du scénario 4 : pari technologique et libéral. Les flèches indiquent les directions (pointes) et l’intensité (taille) des principales interactions entre éléments du système. Les numéros indiquent la chronologie des interactions. Adapté de Alfonso et Daurès (2023).

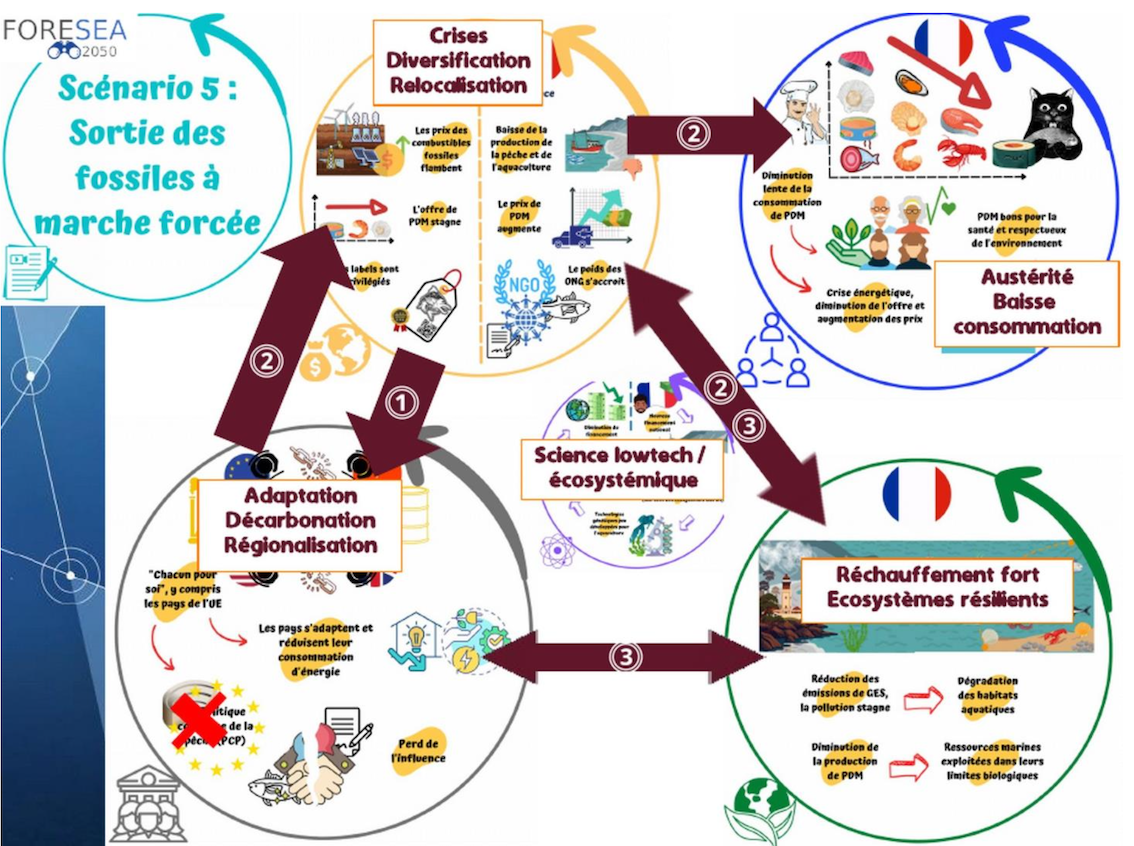

S5. Sortie des fossiles à marche forcée

Après un usage intensif des énergies fossiles, le monde fait face à une crise sans

précédent. Les réserves s’amenuisent, contrôlées par des régimes autoritaires et

belliqueux. Les prix flambent et les conflits s’intensifient, obligeant les gouvernements

à réduire drastiquement leur dépendance à ces énergies.

Repli national

Les États développent des politiques nationales d’autonomie alimentaire, y compris au sein de l’Union Européenne où la politique commune des pêches (PCP) perd son influence. Les pays du Sud stoppent l’accès à leur zone de pêche pour des raisons de survie.

Sciences low-tech

Dans un premier temps, la recherche développe des techniques low-tech à moindre coût pour subvenir aux besoins essentiels, limiter les consommations d’énergie fossile et développer les énergies renouvelables. Elle est ensuite dotée de crédits pour mieux anticiper les crises et mieux comprendre et gérer les écosytèmes.

Relocalisation des productions

Dans ce contexte tendu, l’aquaculture décarbonée et extensive (en France) est largement

privilégiée. Les ressources sont exploitées dans leurs limites biologiques. La production

française de produits de la mer baisse et les prix augmentent.

Austérité dans l’assiette

En conséquence, la consommation de produits de la mer diminue, bien qu’ils soient perçus comme bons pour la santé et respectueux de l’environnement.

Écosystèmes résilients

La baisse des activités humaines entraîne une stabilisation de la pollution, une réduction des émissions de GES et, finalement, une moindre dégradation des habitats aquatiques.

Figure 5 : Résumé graphique du scénario 5 : sortie des énergies fossiles à marche forcée. Les flèches indiquent les directions (pointes) et l’intensité (taille) des principales interactions entre éléments du système. Les numéros indiquent la chronologie des interactions. Adapté de Alfonso et Daurès (2023).

Tester la capacité d’adaptation

Mais… si tout ne se passe pas exactement comme dans les scénarios ? Comment s’assurer de leur robustesse ? L’équipe a cherché à définir le potentiel d’adaptation de chaque scénario : c’est-à-dire sa capacité à résister à des ruptures négatives (conflits aigus d’usage en mer, emballement climatique…) mais aussi à tirer parti de ruptures positives (écosystèmes plus résilients que prévu, gestion mondiale des ressources vivantes marines…).

Résultat : le scénario “sobriété” est le plus adaptable, avec un potentiel d’adaptation de 76 % toutes ruptures confondues. Le scénario “sortie des fossiles” arrive en deuxième position (70 %) ; viennent ensuite les scénarios “pari technologique” (51 %), “déclin” (41 %) et “chaos” (38 %). Parmi les éléments notables, les chercheurs et chercheuses ont remarqué une capacité identique des scénarios “sobriété” et “sortie des fossiles” à faire face aux ruptures négatives (53 %), mais seul le premier tire parti à 100 % des ruptures positives. Bien que troisième, le scénario “pari technologique” supporte moins bien les ruptures négatives que le scénario “déclin”, mettant en lumière la fragilité d’un système techno-libéral complexe et interconnecté face aux chocs systémiques.

Enfin, le groupe constate que le scénario “déclin” est celui qui s’adapte le moins bien aux ruptures négatives puisqu’aucune rupture n’y est anticipée.

De la prospection à l’action

Afin de définir les mesures concrètes qui permettraient d’assurer l’approvisionnement

durable de la France en produits de la mer en 2050, le groupe de prospective a listé des “mesures sans regret” : un ensemble d’actions qui produiraient des effets positifs, peu importe le scénario dans lequel elles sont appliquées.

Les mesures identifiées comme prioritaires s’intègrent dans le cadre d’une gestion écosystémique et peuvent être classées en deux grandescatégories : les mesures de gestion et le développement de la recherche publique pour soutenir la mise en place de ces mesures. Les mesures de gestion s’inscrivent dans l’approche écosystémique des pêches. À court terme, elles incluent la conservation des habitats et de réserves de biodiversité, la prise en compte des relations entre espèces, et la protection des juvéniles et des espèces sensibles. Ces mesures permettraient d’incrémenter les actions actuelles, en intégrant la gestion des pêches espèce par espèce dans le cadre global des écosystèmes.

Les mesures sans regret de transition incluent la planification de l’espace maritime (aires marines protégées, limitation des activités les plus impactantes…), la préservation du climat et de la biodiversité et la transition alimentaire vers une consommation de produits de la mer locale, durable et diversifiée. Ces mesures impliquent une transformation profonde de nos sociétés à moyen ou long terme.

En bref, cinq mesures prioritaires -et sans regret- ont été identifiées:

. Planifier l’espace marin pour limiter les effets antagonistes et favoriser la synergie entre activités,

. Gérer les pêcheries comme des composantes des écosystèmes,

. Adapter la consommation de produits de la mer à une production locale, durable et diversifiée,

. Réduire les émissions et renforcer les puits de gaz à effet de serre fossile,

. Développer la recherche publique.

Fig.6 : Bateau de pêche artisanale à Concarneau. Cliché Pline (CC-BY-SA 3.0).

Conclusion

Les scénarios prospectifs présentés dans le rapport FORESEA et résumés dans ce ’Regard’ n’ont pas vocation à prédire l’avenir. Ils esquissent des possibles, afin d’alimenter le débat sur la durabilité de la pêche et de l’aquaculture française en 2050, et leur contribution à la sécurité alimentaire française. Ces scénarios prospectifs vont également définir le contexte général des modèles d’écosystèmes marins (MEMs) utilisés pour estimer la productivité et la disponibilité des ressources vivantes marines dans les eaux métropolitaines françaises en 2050. Les scénarios prospectifs devront pour cela être traduits en forçages compatibles avec les MEMs, ie. des scénarios environnementaux d’une part, et des scénarios de pêche d’autre part. L’évolution de la production aquacole française dans le contexte des scénarios prospectifs sera estimée à partir des projections disponibles dans la littérature pour l’aquaculture française.

Finalement, la préservation de la biodiversité marine découle d’une planification spatiale adaptée et de l’application de l’approche écosystémique des pêches. Dans le même temps, elle est conditionnée par la préservation du climat et d’un environnement global vivable, autant qu’elle y contribue.

Annexe : La méthode de construction des scénarios

La méthode de l’analyse morphologique (Godet, 2000) a été mise en œuvre pour construire les scénarios prospectifs pour 2050. Les variables forçantes majeures du système pêche-aquaculture français ont été définies sur la base de la typologie DEGEST mise au point par Edward Cornish en 2004 : Démographie, Gouvernance, Environnement, Economie, Société et Technologie et science. Cette méthode est similaire à l’approche de la méthode PESTEL (Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Écologique, Légal), d’usage fréquent en France, notamment pour les entreprises.

Dans la construction des contextes globaux pour des composantes transversales comme la gouvernance, l’environnement ou la science et la technologie, l’analyse s’est appuyée sur nombre de références européennes et internationales (Magny, 2019 ; de Lattre et al 2023 ; Jouvenel et al, 2019 ; Beckensteiner et al, 2023 ; Giget, 2023), notamment en matière de risques et d’opportunités de ruptures technologiques (Warnke et al, 2019), et en intégrant les dimensions spécifiques de la pêche et de l’aquaculture (Gascuel 2019 ; Lacroix et al, 2019 ; Könnöla et al, 2021, FAO-Sofia, 2022).

Figure 7. Système et variables forçantes de la démarche prospective FORESEA 2050.

Chaque composante (Démographie, Environnement…) est décomposée en variables motrices « forçantes ». Après une analyse bibliographique spécifique, des hypothèses d’évolution ont été faites en sous-groupes pour chaque variable forçante (cf. exemple ci-dessous pour la composante « environnement », hypothèses H1 à H4). Ces hypothèses ont été combinées afin de produire 4 à 5 micro-scénarios par variable.

Tableau 2 : Composantes et hypothèses pour la composante Environnement. Les combinaisons de typographie / couleur des micro-scénarios permettent de retrouver les hypothèses H1 à H4 sous-jacentes (voir le texte).

Les 4 micro-scénarios proposés pour la variable environnement étaient ainsi (voir le code couleur du tableau 2) :

• MS1 (noir, gras et italique) : Dégradation lente malgré des efforts (BAU = Business as usual)

• MS2 (en noir) : Eutrophisation et tropicalisation productive, et pollution

• MS3 (en bleu) : Stabilité dynamique et résilience

• MS4 (noir souligné) : Chaos généralisé par incurie

Il est alors possible de construire les macro-scénarios finaux (S1 à S5) en sélectionnant les assemblages d’hypothèses par composante. Le Tableau 1 du texte principal présente l’exemple de la construction du macro-scénario S3, « Sobriété choisie ».

Cet article résulte de la combinaison-adaptation (par Anne Teyssèdre) de deux documents : le Rapport collectif Scénarios prospectifs : la pêche et l’aquaculture française en 2050 édité par M. Doray et D. Lacroix pour l’Ifremer en 2024, et le dépliant La mer nourricière : scénarios pour 2050 des mêmes auteurs, dérivé de ce rapport. Cf. https://foresea2050.ifremer.fr/ .

Regard revu et validé par Ghassen Halouani et Mathieu Doray en juin 2025.

Remerciements:

Le projet FORESEA 2050 a été financé dans le cadre de l’appel à projet OCEANS2100 de la direction scientifique d’Ifremer, que nous remercions ici. Un grand merci également à Anne Teyssèdre pour la réalisation de ce ‘Regard’ à partir du rapport FORESEA 2050 et d’une première version vulgarisée de ce rapport.

Bibliographie

- Beckensteiner J. F. Boschetti and O. Thébaud, 2023: Adaptive fisheries responses may lead to climate maladaptation in the absence of access regulations. Ocean Sustainability 2:3

- Cornish E., 2004. Futuring: The exploration of the future. World Future Society.

- Doray M. et D. Lacroix (Eds)., 2024. Quelle mer nourricière ? Scénarios prospectifs pour la pêche et l’aquaculture en France en 2050. Rapport FORESEA 2050, livrable 3.2.3., Ifremer.

- FAO Rapport SOFIA, 2022: La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture : vers une transformation bleue. Fao.Org/Publications. 247 p

- Gasuel D., 2019: Pour une révolution dans la mer – de la surpêche à la résilience. Col. Domaine du possible. Acte Sud. 530 p.

- Giget M. (Coord.) European institute for creative strategies and innovation, 2023 : Prospective 2023-2035: horizon 2050. Forum des stratégies d’innovation. 16-03-2023. 92 p.

- Godet, M., 2000. The Art of Scenarios and Strategic Planning: Tools and Pitfalls. Technol. Forecast. Soc. Change 65, 3–22. https://doi.org/10.1016/S0040-1625(99)00120-1

- Jouvenel H. de et D. Lacroix (sous la dir.), 2022 : Regards prospectifs sur l’océan (extraits de la revue Futuribles). Ed. spéciale pour le One ocean summit (Brest, 9-11 fev. 2022). 227 p.

- Könnölä T., F. Boero, D. Lacroix, A. Ligtvoet, E. Papathanasiou, 2021: Healthy Oceans, Seas, and Coastal and Inland Waters: Foresight on Demand. Brief in Support of the Horizon Europe Mission Board; EC-DGRI— Policy Centre Unit G1 — R&I Strategy and Foresight. RTD-Publications@ec.europa.eu. 137 p.

- Lacroix D., O. Mora, N. de Menthière, A. Béthinger (coord.), 2019. La montée du niveau de la mer d’ici 2100: Scénarios et conséquences. Coll. Matière à débattre et décider. Ed. QUAE-Ifremer-Inrae 128 p.

Lattre de M; E. Jannès-Ober et D. Lacroix, 2023 : La confiance entre Société et Science. Etude du réseau Prosper, 85 p. - Magny Michel, 2019. Aux racines de l’Anthropocène: une crise écologique, reflet d’une crise de l’homme. Ed. Le bord de l’eau / Collection « En Anthropocène »; 2019. 385 p

- Warnke P., K. Cuhls, U. Smoch et al, 2019. 100 radical innovation breakthroughs for the future.

Regards connexes :

- Pauly D.et F. Le Manach, 2012. Expansion et impact de la pêche mondiale. Regards et débats sur la biodiversité, SFE2, Regard R31 d’avril 2012.

- Kéfi S., 2012. Ecosystèmes et transitions catastrophiques. Regards et débats sur la biodiversité, SFE2, Regard R37 d’octobre 2012.

- Regards sur les océans et les écosystèmes marins :

- Regards sur les socioécosystèmes : https://sfecologie.org/tag/socioecosysteme

- sur modèles et scénarios : https://sfecologie.org/tag/modeles-et-scenarios/

- sur le fonctionnement des écosystèmes : https://sfecologie.org/tag/fonctionnement/

- sur modèles et scénarios : https://sfecologie.org/tag/modeles-et-scenarios/

- sur les sociétés : https://sfecologie.org/tag/societes/

- sur les services écosytémiques : https://sfecologie.org/tag/services-ecosystemiques/

- sur stratégies et politiques : https://sfecologie.org/tag/strategies-et-politiques/

- sur gestion et gouvernance : https://sfecologie.org/tag/gestion-et-gouvernance/

—–

Article édité et mis en ligne par Anne Teyssèdre.

Commentaires récents