La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2) vous propose ce regard de Christine Hervé, Catherine Cibien et al., membres et collaborateurs de l’association MAB (Man and Biosphere) France, sur la transition agroécologique dans les Réserves de biosphère françaises.

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

——-

La transition agroécologique :

Quel accompagnement dans les Réserves de Biosphère françaises ?

Christine Hervé, Catherine Cibien, Carla Barlagne, Clara Therville, Coline Rozanès, Jean-Baptiste Mouronval, Nathalie Charles, Arsène Vinglassalon, Xavier Bletterie, Elise Audouin, Carine Pionetti, Arnaud Larade, Jean- Louis Diman, Olivier Guerri

Regard édité par Anne Teyssèdre

Affiliations :

- Christine Hervé, chercheure CNRS, GEODE UMR 5602, Université de Toulouse, CNRS, UT2J, Toulouse, France

- Catherine Cibien, Directrice de l’association MAB France (Man and Biosphere France), Castanet-Tolosan, France

- Carla Barlagne, Chercheure associée au Social, Economic and Geographical Sciences Group, The James Hutton Institute, AB15 8QH Aberdeen, Scotland; Chercheure UR 1321 ASTRO Agrosystèmes tropicaux, INRAE, Petit-Bourg (Guadeloupe), France. Réserve de biosphère de l’archipel de Guadeloupe

- Clara Therville, chercheure, UMR SENS, IRD, CIRAD Université Paul Valery Montpellier 3, Montpellier, France

- Coline Rozanès, master 2, chargée de mission, doctorante Laboratoire InTerACT, UniLaSalle, Beauvais, France , Réserve de biosphère du Marais Audomarois

- Jean-Baptiste Mouronval, chargé de mission du Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, Nîmes, France , Réserve de biosphère de Camargue; Fondation Tour du Valat 13200 ARLES.

- Nathalie Charles, Chargée de mission agriculture et promotion des produits agricoles, Parc naturel régional du Luberon, Apt, France, Réserve de biosphère Luberon Lure

- Arsène Vinglassalon, Président du syndicat des producteurs de vanille de Guadeloupe, 6Syaprovag, Petit-Bourg (Guadeloupe), France. Réserve de Biosphère de l’archipel de Guadeloupe

- Xavier Bletterie, chargéde mission agriculture et alimentation du Parc naturel régional du Queyras. Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso

- Elise Audouin, Ingénieure d’étude, INRAE Toulouse AGIR « Agroécologies, Innovations, Ruralités »

- Carine Pionetti, Chercheure affiliée au Centre for Agroecology, Water and Resilience (CAWR), Université de Coventry (Royaume-Uni). Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso

- Arnaud Larade, Réserve de Biosphère de l’archipel de Guadeloupe, Saint-Claude (Guadeloupe), France

- Jean- Louis Diman, Ingénieur INRAE, UE PEYI UE0805, INRAE, Petit-Bourg

- (Guadeloupe), France, Guadeloupe . Réserve de Biosphère de l’archipel de Guadeloupe

- Olivier Guerri, directeur adjoint d’EPIDOR. Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne

——-

Mots clefs : Transition agroécologique, agriculteurs, MAB France, Programme MAB (Man and the Biosphere, l’Homme et la Biosphère), UNESCO, accompagnement, Réserves de biosphère, parties prenantes, pouvoir, politique.

——-

- (Introduction )

- L’approche du MAB

- Une diversité de projets sur des territoires contrastés

- De la naissance à la réalisation des projets

- Le difficile accompagnement de la transition agricole

- Une facette incontournable de l’accompagnement: l’intermédiation

- Conclusion

- Annexe : Tableau 1, A à D

- Remerciements

- Bibliographie

- Regards connexes, vidéos MAB

- Forum de discussion

——-

(Introduction)

En France, comme dans bien des pays industrialisés, la « modernisation » de l’agriculture a privilégiée l’amélioration de la productivité et de la compétitivité économique. Une évolution qui s’est traduite progressivement et inexorablement par l’agrandissement des exploitations, un recours aux intrants de synthèse, au machinisme agricole, à l’hyperspécialisation des systèmes de production, à l’homogénéisation des variétés végétales et à des races animales à fort potentiel productif (Lamine, 2011 ; Caquet et al., 2020), ainsi qu’à un endettement massif des agriculteurs (Blogowski, 1987 ; Gueslin, 1988). Orienté par les politiques publiques et les recherches agronomiques (Cornu et al., 2018), le conseil aux exploitants agricoles a conduit à une industrialisation de l’agriculture. Peu d’agriculteurs ont résisté à cette vague devenue le modèle de référence depuis 60 ans (Pochon, 2008 ; Deléage, 2004, 2011). Parallèlement, des transformations profondes de l’amont à l’aval, des économies d’échelle tant au niveau de la production que de la chaine de transformation, de mise en marché et de consommation ont permis le développement et la structuration des filières et des industries agroalimentaires telles que nous les connaissons aujourd’hui (Rouillé d’Orfeuil, 2018).

Cette profonde mutation a entrainé une artificialisation et une homogénéisation des espaces agricoles sans précédent, favorisant un effondrement de la biodiversité sauvage mais aussi cultivée (IPBES, 2019, IPCC, 2019, et voir les Regards R6, R 68, R103 sur cette plateforme). Dans les écosystèmes cultivés, le maintien de fonctions écologiques essentielles (pollinisation, structuration et fertilité des sols, régulation des bioagresseurs, …) est compromis, fragilisant les cultures et limitant leurs capacités d’adaptation face aux perturbations, notamment les nouvelles conditions environnementales émergeant avec le changement climatique (Therond et al., 2017 ; Therond et Duru, 2019 ; et divers Regards sur l’agriculture). Au niveau socio-économique, les conséquences négatives de la révolution verte ont conduit à, une diminution importante du nombre des exploitants agricoles (Cour des comptes, 2023), une perte des savoir-faire paysans, de fortes difficultés économiques et financières et un mal être social sans précédent chez les agriculteurs (MSA, 2022).

L’agriculture en France fait face depuis de nombreuses années à des critiques tant sur le plan environnemental, qu’économique et social (Alphandéry et Billaud, 1996 ; Lamine et Chiffoleau, 2012) et doit aujourd’hui répondre à de nombreux défis : elle doit garantir la sécurité alimentaire, participer à l’adaptation au changement climatique tout en préservant la biodiversité et en garantissant un revenu et des conditions de vie décentes aux producteurs agricoles (Hasnaoui Amr, 2018 ; Arnauld de Sartre et al., 2019 ; Bezner Kerr et al., 2021). La multifonctionnalité demandée aux activités agricoles et la pression sociétale font de la transformation des systèmes de production agricole un enjeu majeur pour concilier durablement les enjeux socio-économiques et environnementaux. Insuffisante seule, elle nécessite conjointement une réorganisation des filières du territoire et du système agroalimentaire. Ce dernier secteur présente lui aussi de nombreux défauts notamment une déconnexion entre les producteurs et les consommateurs, et une explosion de problèmes de santé liés aux régimes alimentaires (cancers, obésité…). Il s’agit de « produire autrement » mais aussi de « transformer et vendre autrement », donc de transformer l’ensemble du système alimentaire (Duru et al., 2014 ; La Fabrique Ecologique 2017; Scheromm et al., 2020).

Ce à quoi on assiste aujourd’hui montre qu’il n’y a pas un processus unique de transformation, mais que coexistent souvent en parallèle, une multitude de transitions partielles et contrastées qui laisse l’espace pour une confrontation des différents modèles agricoles et alimentaires (Gasselin et al., 2021).

L’approche du MAB

Les Réserves de biosphère sont des territoires désignés par l’Unesco pour agir en faveur de la conservation de la biodiversité et encourager un développement économique et humain durable, en s’appuyant et en favorisant l’expérimentation locale, la recherche scientifique, l’éducation et la participation des populations (Unesco, 2016). Elles sont pensées comme des laboratoires d’expérimentations du programme scientifique intergouvernemental Man and the Biosphere (l’Homme et la Biosphère), dit MAB, de l’Unesco.

En partie, ce programme concerne des recherches en environnement promouvant de nouvelles pratiques de recherche, centrées sur les interactions hommes-milieux et le partage des connaissances avec les acteurs locaux (Di Castri et al., 1980 ; Cibien, 2006 ; Reed, 2019 ; Jacob et Hervé, 2022 ; Hervé et al., 2022). De nos jours, les réserves de biosphère s’inscrivent dans la « science de la durabilité » définie par l’Unesco comme « une approche intégrée axée sur la résolution de problèmes qui utilise de manière transdisciplinaire toute la gamme des connaissances scientifiques, traditionnelles et autochtones pour identifier, comprendre et régler des problèmes économiques, environnementaux, éthiques et sociétaux présents et futurs liés au développement durable » (Unesco, 2016).

Figure 1a : Atelier de concertation dans la Réserve de biosphère du marais Audomarois, août 2019. Cliché CAPSO

L’association MAB France(1), via le réseau des réserves de biosphère françaises, appuie la stratégie du réseau mondial des réserves de biosphère et son plan d’action pour faire de ces territoires des lieux d’expérimentation des 17 objectifs internationaux pour le développement durable (ODD) (Unesco, 2016). Le deuxième ODD appelle à la mise en place de systèmes de production alimentaire et de pratiques agricoles durables et résilients. L’évolution des systèmes agricoles et alimentaires apparaît comme une problématique majeure commune à de nombreuses réserves de biosphère confrontées à une perte de biodiversité (ODD 15), à des pressions et impacts sur la quantité et qualité de la ressource en eau (ODD 6 et 14) et aux répercussions sociales associées (ODD 3, 8, 12, 17). Parmi les alternatives, la transition agroécologique apparaît comme une voie à envisager pour répondre à ces enjeux.

(1) Il s’agit du comité français du programme Man and the Biosphere de l’Unesco qui anime le réseau des Réserves de biosphère françaises, cherchant à faciliter les échanges d’expériences, le développement de projets (scientifiques, éducatifs, socio-économiques…) entre Réserves de biosphère.

L’agroécologie est un concept polysémique dont le principe originel vise à concevoir des systèmes de production agricole s’appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes (Altieri et al., 1983 ; Gliessman, 1990). Changeant progressivement d’échelle, de la parcelle à celle du paysage, du système de production au système alimentaire, son approche scientifique centrée sur l’agronomie et l’écologie inclut également les sciences humaines, économiques et sociales (Tomich et al., 2011 ; Gascuel et Magda, 2015 ; Duru et al., 2014). Parallèlement l’agroécologie se développe comme un mouvement social recouvrant une dimension politique (Wezel et al., 2009 ; Lacey et Lefèvre 2015).

Le terme «agroécologie » a ainsi évolué et diffusé dans les sphères scientifiques, politiques et de la société civile comme un nouveau paradigme pour repenser les activités agricoles mais n’en reste pas moins source de controverses politico-scientifiques (Wezel et al., 2009 ; Arnauld de Sartre et al., 2020 ; Arrignon et Bosc, 2020). Bien que l’agroécologie soit soutenue officiellement en France par le Ministère de l’agriculture depuis 2012 par la mise en place de plans d’action, le modèle conventionnel intensif reste largement dominant même si les alternatives se multiplient (Arrignon et Bosc, 2020 ; Lucas et al., 2020 ; L’atelier paysan, 2021 ; Gasselin et al., 2021).

La vision de la transition agroécologique retenue par le MAB France est l’ensemble des actions qui visent à « promouvoir des systèmes alimentaires viables respectueux des hommes et de leur environnement. Ces systèmes engagent des modes de productions agricoles et des filières valorisant les potentialités écologiques, économiques et sociales d’un territoire » (Hazard et al, 2016). Cette approche systémique implique donc de changer de paradigme dans la production et la gestion des activités agricoles. Cela ne peut se réaliser sans la mise en place de projets collectifs, portés par les acteurs des territoires, rendue extrêmement complexe par la transversalité de la démarche qu’elle demande (Pignal et al., 2019). Une abondante littérature existe sur les transitions agroécologiques (Piraux et al., 2010 ; Bui, 2015 ; Therond et al., 2017 ; Galliano et al., 2017 ; Therond et Duru, 2019 ; Bosc et Arrignon, 2020) et de nombreux travaux de recherche s’intéressent à la façon d’organiser cette transition (Duru et al., 2014 ; Ollivier et al., 2018 ; Bergez et al., 2019 ; Pignal et al., 2019 ; Pionetti, 2020).

Figure 1b : Réunion de discussion sur la transition agricole, dans le marais Audomarois. Cliché CAPSO

Remobilisant des connaissances scientifiques de nature à contribuer à une mise en mouvement des territoires, le MAB France a lancé un projet de recherche-action participatif pour sensibiliser et accompagner les réserves de biosphère volontaires à concevoir une transition agroécologique sur leur territoire. L’accompagnement, au sens d’une facilitation à l’appropriation des connaissances théoriques et l’ajustement de nouvelles pratiques, y trouve une place importante. Cet article propose une analyse née du collectif de chercheurs, chargés de mission et agriculteurs porteurs de l’accompagnement réunis dans ce projet. Il essaie, sur la base de régularités identifiées dans les différents projets, d’en définir les contours, les difficultés et les espoirs qu’il porte.

Lors d’ateliers, les chercheurs ont présenté des concepts et des méthodes qui sous-tendent la transition agroécologique et les acteurs ont partagés leurs expériences d’engagement dans une démarche de transition agroécologique. Les informations détaillées sur les partenariats, les différentes formes d’accompagnement, les moyens financiers, ainsi que le temps investi pour la mise en œuvre de ces projets ont été recueillies dans une grille permettant une analyse commune des projets (cf. Tableau I A à D, dans l’Annexe).

En parallèle, une recherche-action participative inspirée du guide d’accompagnement TATA-BOX a été initiée dans la Réserve de biosphère du marais Audomarois, , dernier marais maraicher de France, également zone humide de grande importance pour la biodiversité et la ressource en eau (voir les Figures 1a, 1b et 1C ci-dessus). Ce guide propose d’opérationnaliser un cadre conceptuel qui aide à penser et concevoir une transition agroécologique des systèmes agricoles à l’échelle territoriale; (Duru, et al, 2015 ; Audouin et al., 2018). Investis dans l’ensemble du projet avec le MAB France, les chercheurs impliqués ont porté un regard réflexif sur les projets menés ainsi que sur leurs propres activités.

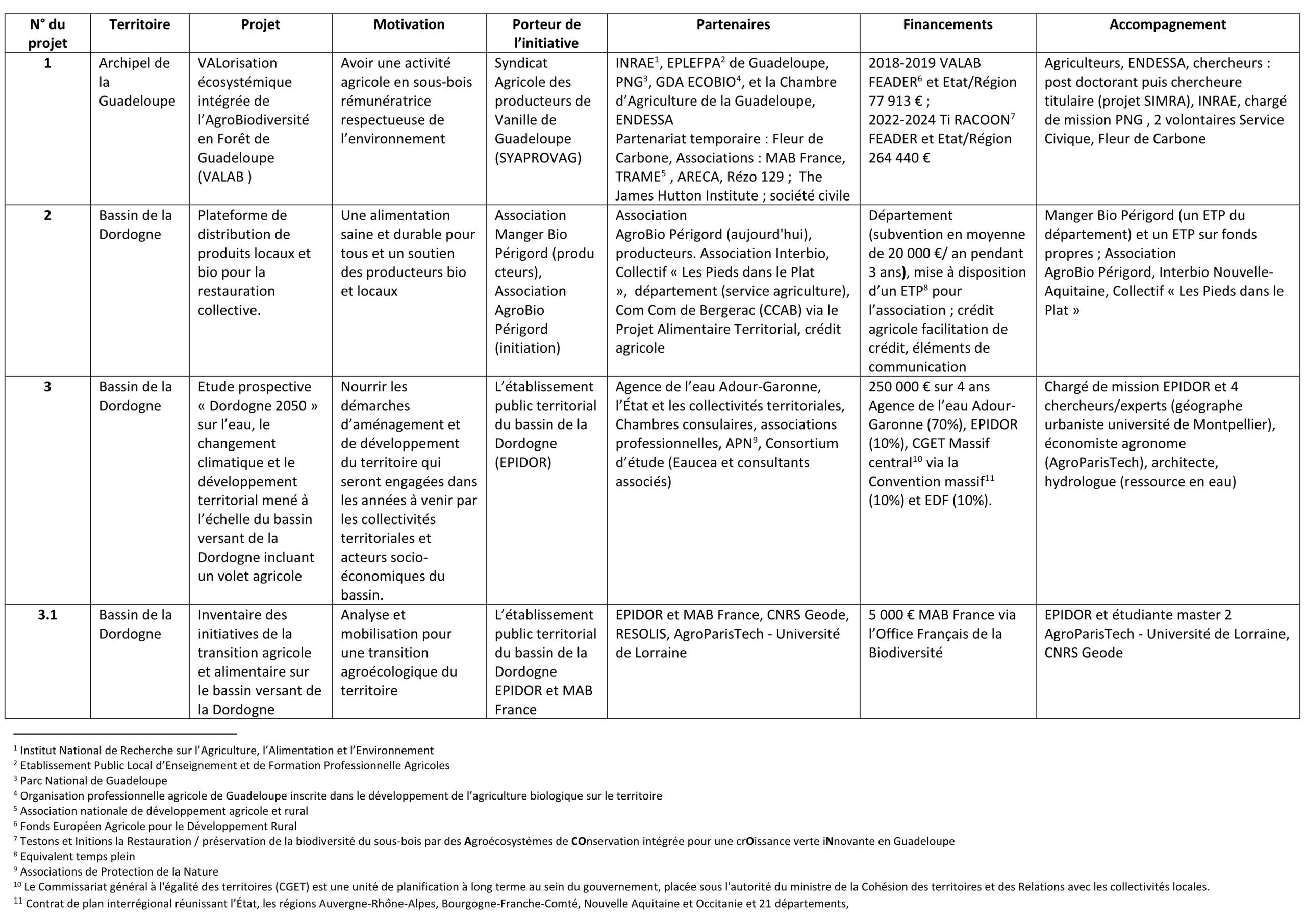

Une diversité de projets sur des territoires contrastés

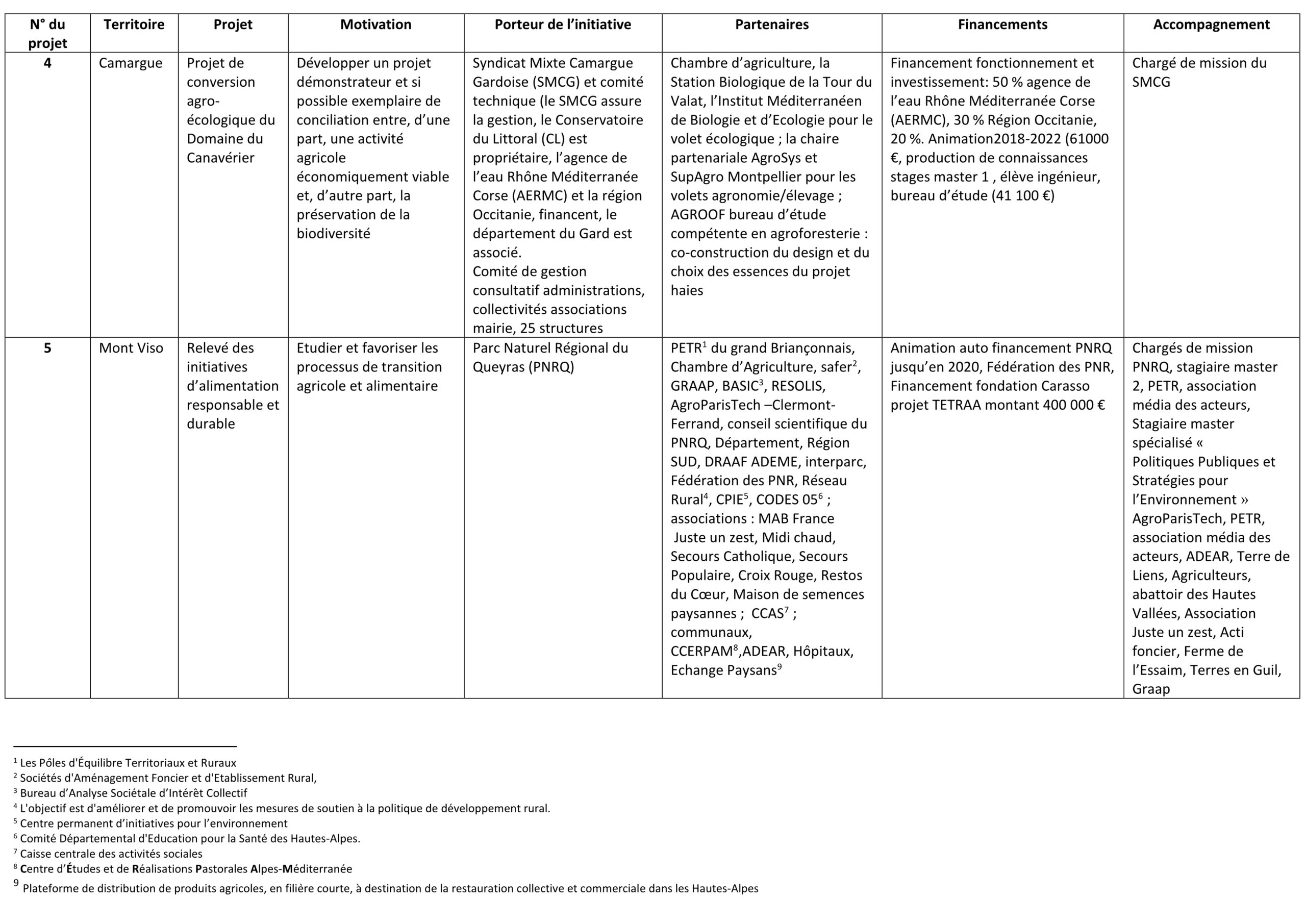

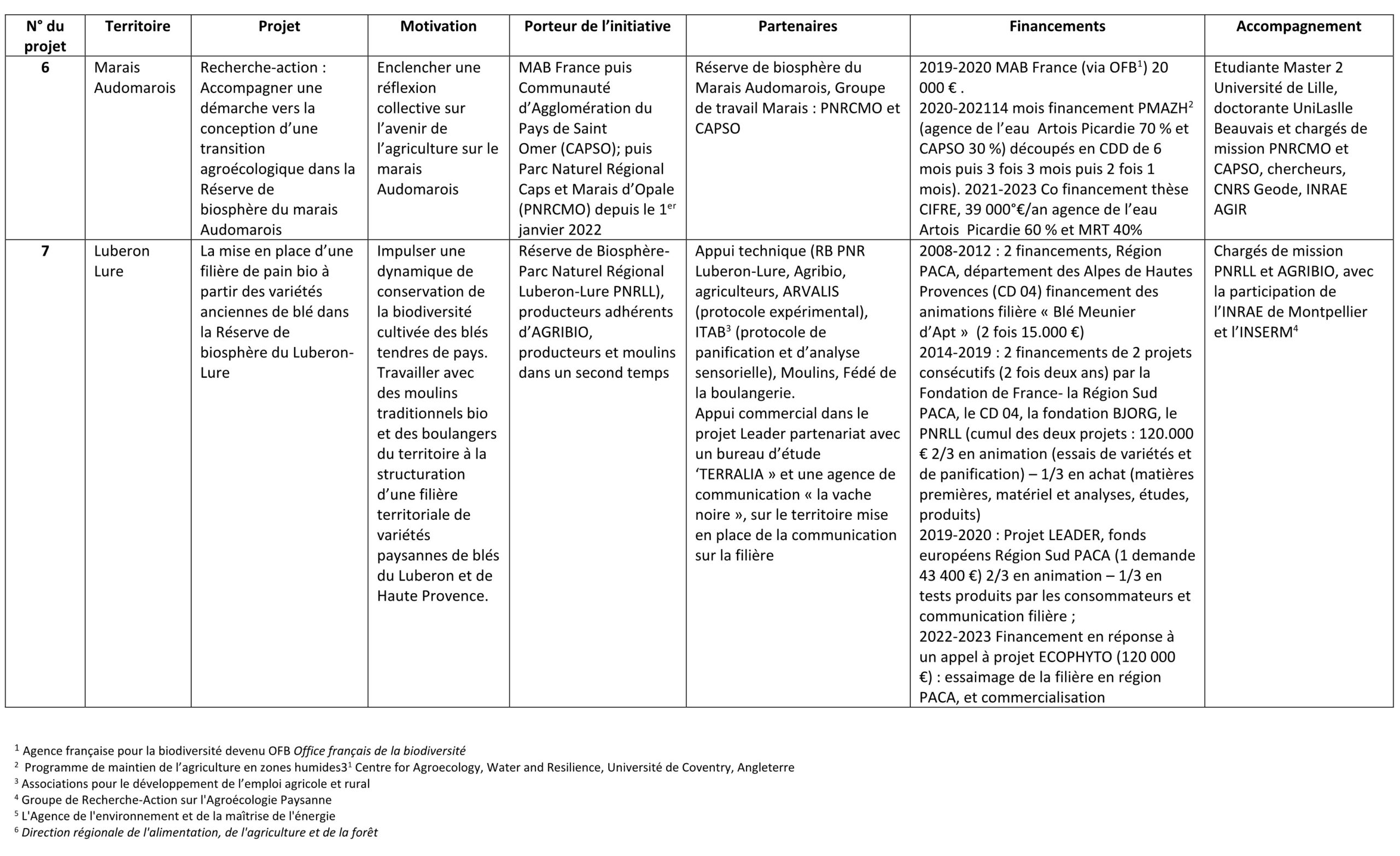

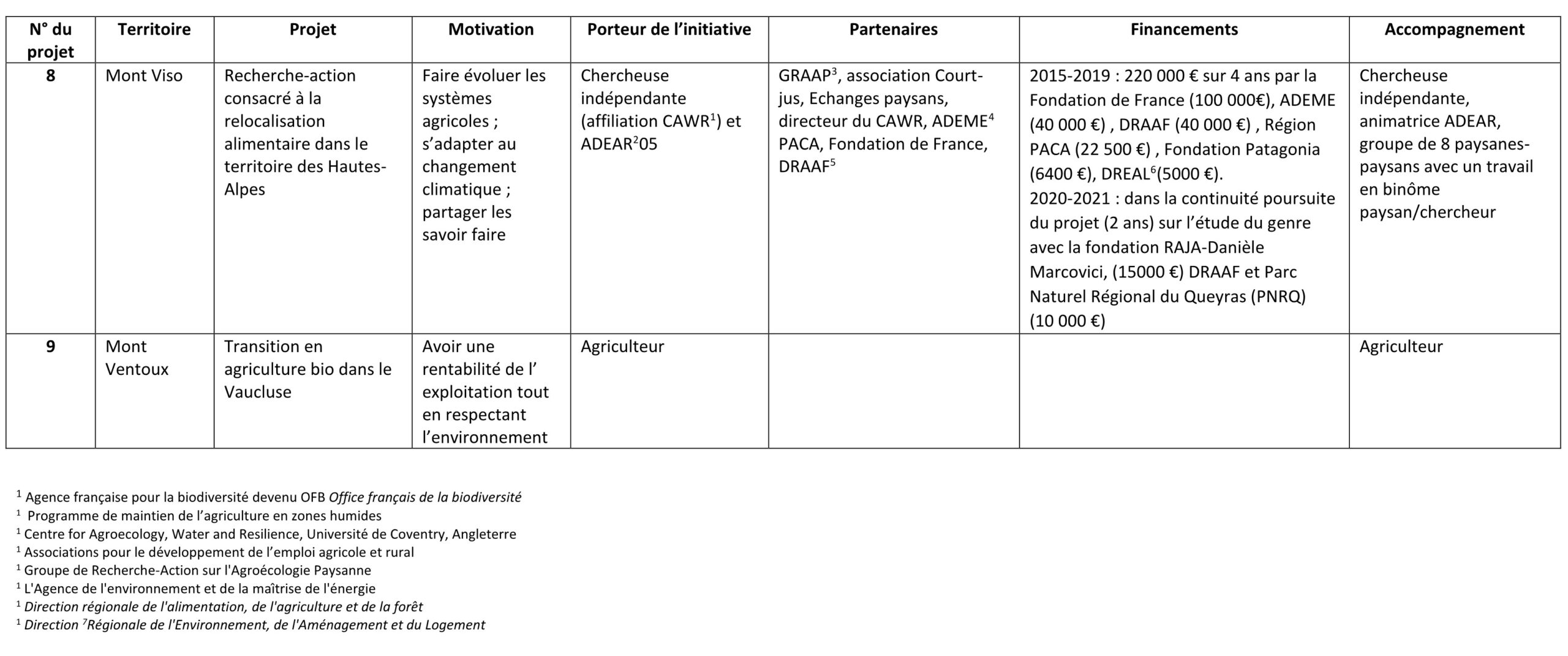

Le partage de nombreux projets de transitions par les acteurs territoriaux révèle que les « réserves de biosphère » sont concernées et intéressées par les questions de transformations de leurs systèmes agricoles et alimentaires. Cependant, une grande diversité de situations est observée : le terme de transition agroécologique semble parfois inapproprié, car la transformation peut être partielle ou non effective et/ou les modèles agricoles développés dans leur ensemble encore très éloignés de l’idéal proposé par l’agroécologie. Certains projets sont engagés dans des processus de transitions systémiques visant des transformations importantes, comme en atteste par exemple les objectifs poursuivis ou le nombre de partenaires impliqués (Tableau I). D’autres travaillent à une échelle plus modeste (par exemple un projet familial de conversion bio). Cette diversité concerne aussi bien la nature des initiatives que les échelles ou les collectifs qu’elles mettent en jeu.

De l’engagement individuel au projet de territoire : une multitude d’acteurs impliqués

Il ressort des échanges en atelier que de nombreuses initiatives se font à l’échelle individuelle mais qu’elles restent peu visibles. Ce constat fait depuis plusieurs années par l’association RESOLIS(2), a conduit cette association à proposer une méthodologie pour caractériser les motivations, les facteurs facilitant ou contraignant l’installation d’un porteur d’initiative de la transition agricole et alimentaire ainsi que les dynamiques locales de transition dans lesquelles s’insèrent ces acteurs (Rouillé d’Orfeuil et al., 2018 ; RESOLIS, 2019).

(2) : L’association RESOLIS (Recherche et Evaluation des Solutions Innovantes et Sociales) accompagne le développement d’écosystèmes de coopération, locaux et durables, entre les différents acteurs de terrain

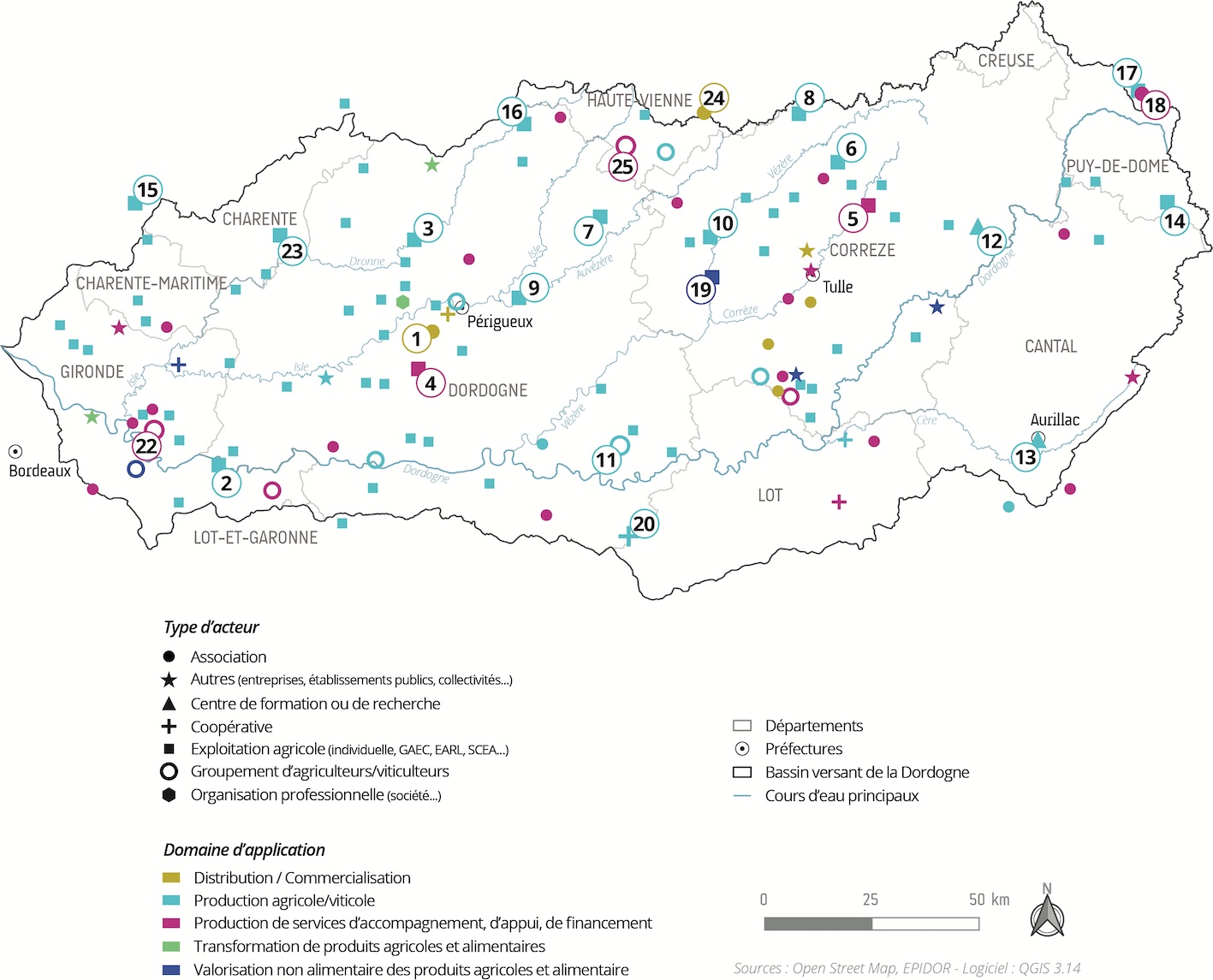

Certaines réserves de biosphère françaises ont choisi de s’appuyer sur cette méthodologie pour valoriser ces initiatives avec l’objectif d’accélérer les dynamiques territoriales de transition agricole et alimentaire (Tableau IA n°3.1, Tableau IC n°6 et 7). Les dynamiques des projets n°1, 2 (Tableau IA) et 8 (Tableau ID) montrent que dans certaines situations, la préoccupation de quelques individus a évolué vers une réflexion collective élargie, suivie d’une volonté commune de mise en action.

Si, comme attendu, les agriculteurs se retrouvent au cœur de l’ensemble des projets, la constitution de collectifs mêlant différents groupes sectoriels est fréquemment observée, ainsi que l’engagement du monde associatif bien présent : ainsi AgroBioPérigord qui a fédéré plus de 400 adhérents en 30 ans, principalement des agriculteurs mais aussi des jardiniers, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs, contribue à la mise en œuvre d’une transition agroécologique à l’échelle du territoire. Elle a, par exemple, accompagné le projet de plateforme territoriale de produits bio locaux (Tableau IA, projet n°2).

Figure 1c : Journée d’information et débat sur les projets agricoles, dans la Réserve de biosphère du Marais Audomarois. Cliché CAPSO

De nombreux projets sont initiés et s’appuient sur l’ingénierie des collectivités territoriales (PNR, EPTB, EPIC..). Les chargés de mission se retrouvent à mettre en œuvre par exemple, un projet démonstrateur conciliant activité agricole et environnementale, (Tableau IB, projet n°4), une démarche de concertation sur les enjeux agricoles et la préservation de l’environnement (Tableau IC, projet n°6) des politiques publiques comme les projets alimentaires territoriaux (PAT) (Tableau IB et IC, projets n° 5 et n° 7) ou encore concernant les enjeux de la ressource en eau (Tableau IA, projet n°3) à des échelles bien plus larges.

Annexe : Tableau I, A à D – Caractéristiques des projets engagés dans une transition « agroécologique » proposés par les différents participants

De la naissance à la réalisation des projets de transition agroécologique

Malgré la grande diversité de types projets de transition agroécologique, d’échelles et de territoires, les constats partagés en ateliers montrent certaines régularités. Trois grandes constantes se dégagent : les démarches de transition s’inscrivent dans la durée ; Les sources de financements sont peu adaptées et difficiles à mobiliser ; enfin, plus la transition est transversale, plus elle implique et mobilise de partenaires sectoriels issus de mondes socio-professionnels différents, et plus la coordination, la gouvernance et l’animation des multiples partenaires est compliquée. Un exemple simple des difficultés générées est la conciliation de la disponibilité de chacun pour l’organisation des réunions. Les agendas et échéances des différents groupes (temps électoral, contraintes agricoles, calendriers de financement…) sont très difficilement compatibles, ce qui engendre au mieux des retards dans l’initiation ou la réalisation des projets, et des phases d’interruptions pouvant être fatales à l’engagement de certains acteurs, et dans le pire des cas, l’abandon du projet.

Un long processus de maturation, aux étapes peu visibles

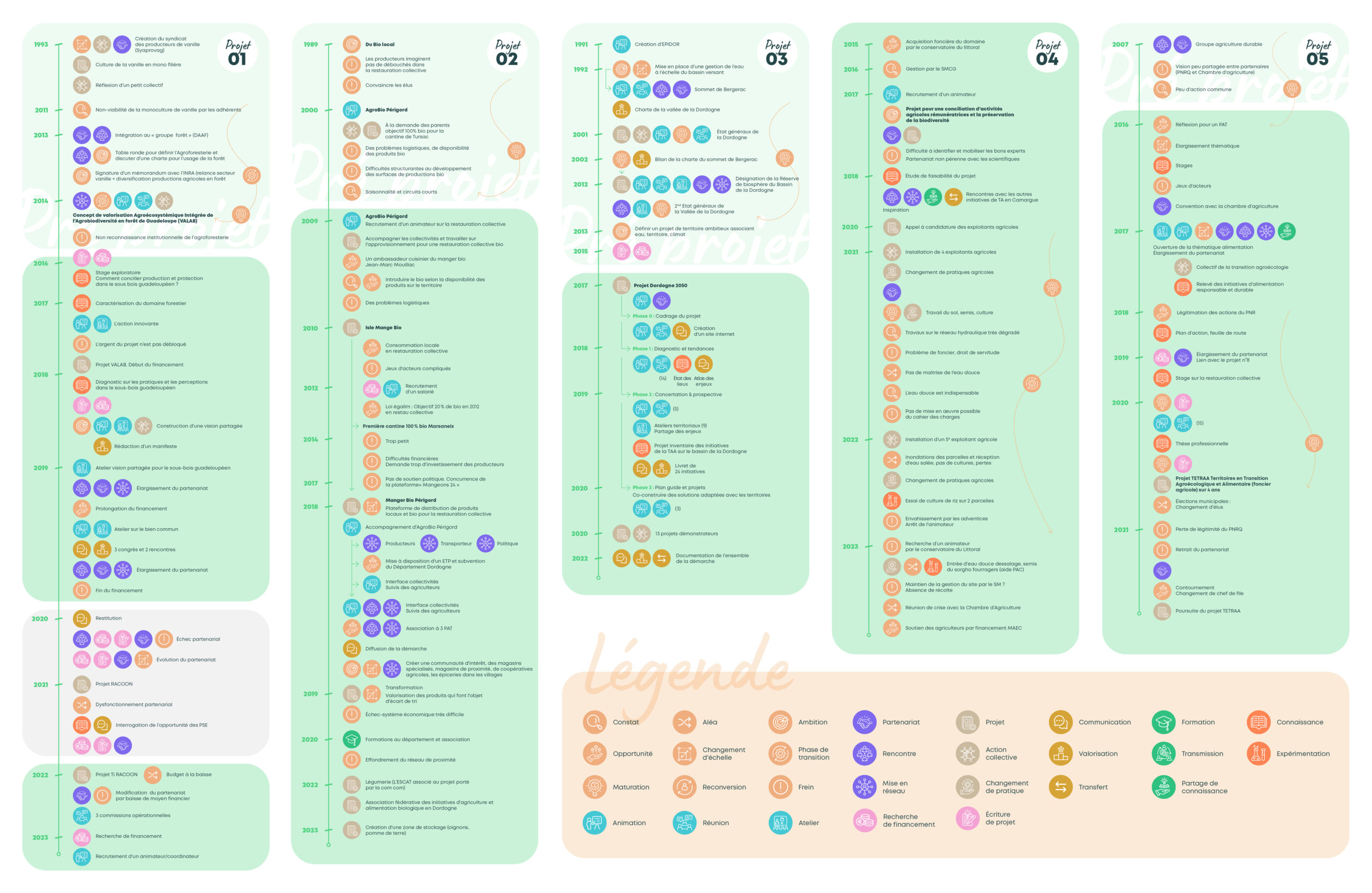

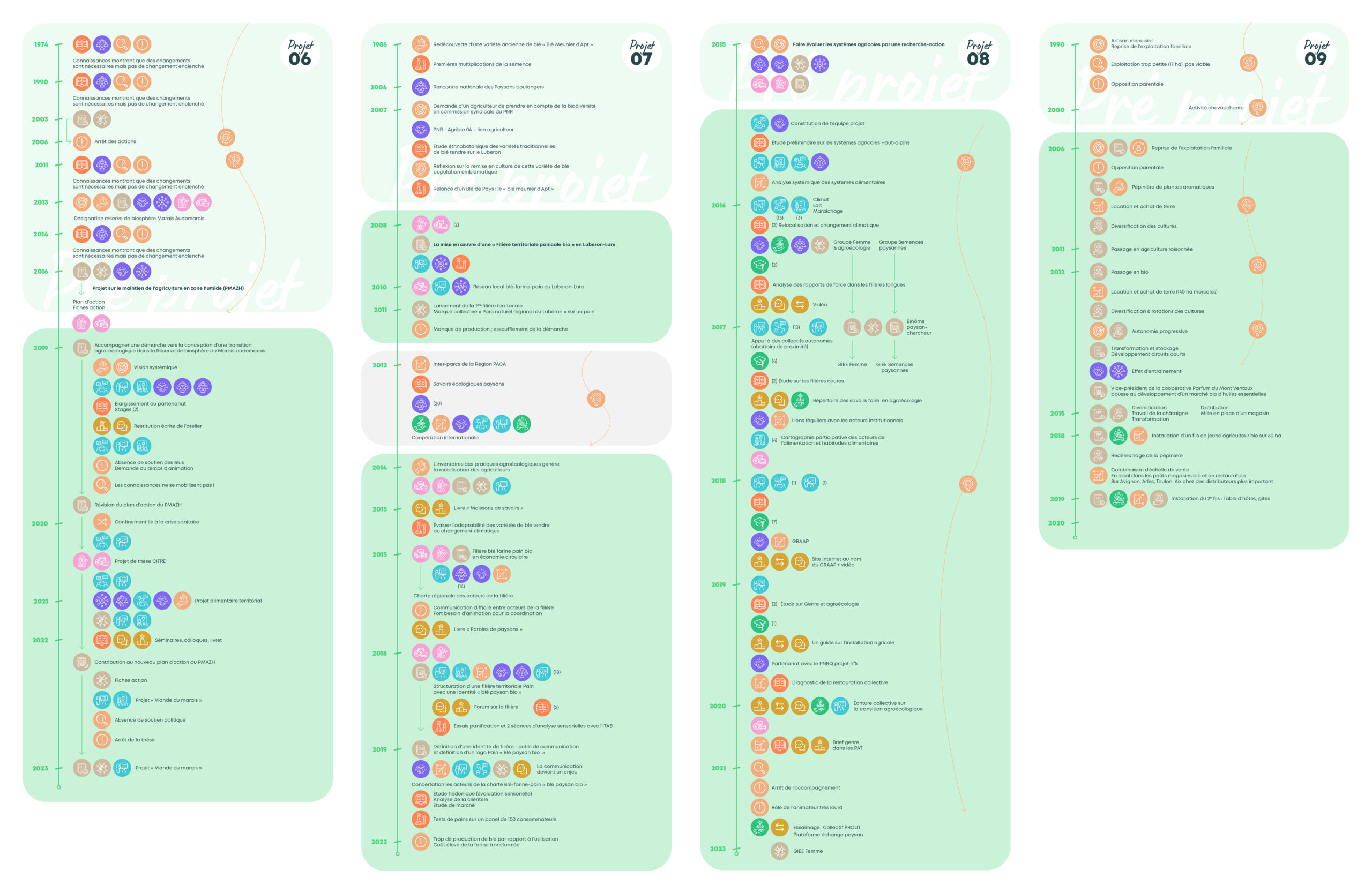

Le fonctionnement d’un projet avec de multiples partenaires demande deux choses importantes: un fil conducteur porteur de sens pour tous afin de tenir dans la durée, et la structuration d’une gouvernance pour en assurer le portage. Ces démarches demandent l’établissement de partenariats, une légitimité du ou des porteur(s), ainsi que l’acquisition de financements ou de connaissances. Or, ces étapes restent souvent invisibles et peu documentées, alors que cette phase de maturation est pourtant souvent déterminante pour la concrétisation du projet. Réunies ici sous le nom de « pré-projet » par commodité, ces étapes débutent souvent bien en amont du projet ; elles sont de durée variable, généralement chronophages et peu reconnues des institutions, des établissements ou bailleurs comme nécessaires (Figures 2A et 2B, ou pour déchiffrer ces figures ouvrir et aggrandir les fichiers pdf associés).

Figures 2A (et 2B), et fichier pdf de la figure 2A : Lignes de vie des projets engagés dans une transition « agroécologique » proposés par les différents participants. Conception C. Hervé, infographie C. Caston.

Figure 2B, et fichier pdf de cette figure.

L’appellation « projet » peut être vue ici comme la face visible d’un iceberg, correspondant aux temps de financements. Volontairement aux pluriels, les phases financées sont entrecoupées de périodes non financées qui créent une difficulté supplémentaire dans le maintien des dynamiques de transitions agroécologiques. Bien illustrées par leurs lignes de vie représentées sur la Figure 2, les projets de transition s’inscrivent donc dans le temps long, et sont caractérisés par des discontinuités, des blocages et des contournements. Ils demandent invariablement un long processus de maturation à l’échelle individuelle mais aussi collective pour amorcer un changement, une transformation. Les porteurs de projet cherchent des soutiens, souvent de façon informelle – l’accompagnement commence là.

Le difficile accompagnement de la transition agroécologique

Qu’entendons-nous par accompagnement? Selon une définition du centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, l’accompagnant est une personne qui vise à faciliter le développement et l’appropriation de connaissances théoriques et pratiques afin de favoriser l’ajustement ou la mise en place de nouvelles pratiques (Potvin, 2016). Au sein des projets, plus la démarche est transversale, plus il faut être transdisciplinaire (alliance des mondes académiques et non académiques), connaitre tous les acteurs, construire les liens, comprendre les différentes problématiques (de la production à la commercialisation…). Cela demande donc un investissement important de compréhension, de mise en relation des personnes, une flexibilité et une disponibilité pour faciliter les échanges, un effort de traduction. La mise place et la gestion des collectifs demandent beaucoup d’énergie, ce sont des étapes chronophages et peu visibles car souvent informelles. Issus de nos partages d’expériences, l’accompagnement de la transition agroécologique, c’est à la fois l’accompagner et y contribuer, une frontière qui devient rapidement floue pour le ou les accompagnants avant d’aboutir bien souvent à un partenariat. Cela comporte de nombreuses facettes allant d’une implication dans la gouvernance, la coordination, l’animation, la facilitation, l’intermédiation, la mise en réseau, la négociation, la réflexion, l’observation, à la recherche de moyens humains, financiers, juridiques, techniques ou encore l’orientation stratégique, voire sa mise en œuvre.

Une grande diversité d’acteurs portant et/ou accompagnant des projets de transition agroécologique est observée. Selon les cas d’études, les processus étaient accompagnés par des agriculteurs, des techniciens ou chargés de mission de différentes collectivités territoriales (PN, PNR, EPTB, communauté d’agglomération), des chercheurs titulaires ou de jeunes chercheurs stagiaires d’organisme de recherche publique ou d’établissement d’enseignement supérieur, ou encore des chercheurs indépendants, des bureaux d’études, des associations (Tableau I, A à D). La mise en œuvre passe par la création d’un collectif qui s’appuie sur une combinaison d’acteurs indispensables pour englober l’intégralité et la transversalité des évolutions à mettre en place.

Un investissement conséquent, bien au-delà du projet visible…

La conduite d’une transition agroécologique demande donc un fort niveau d’investissement humain des acteurs comme des accompagnants. Cet engagement dans la durée est difficile à maintenir et réclame un accompagnement constant. Pendant le pré-projet, les porteurs endossent cette tâche qui prend la forme d’une coordination et d’une animation, parfois temporaire ou permanente s’il n’y a pas de recrutement dédié. Les porteurs mobilisent dans un premier temps, de façon informelle, des personnes aux compétences leur faisant défaut. Si certaines étapes sont parfois intégrées dans les appels à projet comme temps de co-construction, cela reste encore marginal. Cette phase exploratoire a rarement un temps dédié clairement identifié dans le cadre des activités professionnelles des différents partenaires et selon les institutions ou collectivités, le temps de travail à y consacrer pourra être très faible.

Il est remarquable que bon nombre de projets impliquent des chercheurs dans un rôle d’accompagnement. La capacité de ces derniers à orienter leurs objectifs de recherche, donc une certaine forme d’indépendance ainsi que les sources de financement, sont autant de conditions qui en amènent certains à participer et porter des projets de recherche-action et à en assurer l’accompagnement s’il n’y a pas de recrutement prévu à cet effet. A contrario, les agriculteurs devront prendre sur leur temps de travail, pour un hypothétique gain sans contreparties, leur indemnisation pour ce type d’activité restant encore très marginale en France (contrairement aux pays du Sud).

Figure 3 : Atelier de restitution du projet VALAB, Guadeloupe, décembre 2019. Cliché C. Hervé

Dans un collectif difficile à constituer…

Identifier les partenaires compétents et obtenir leur participation peut s’avérer particulièrement laborieux. Les agriculteurs sont fréquemment cités comme difficiles à mobiliser, en raison non seulement des contraintes de leur calendrier agricole, mais aussi du manque de temps à accorder aux nombreuses discussions chronophages, sans retour concret et rapide pour les motiver.

Le groupe des chercheurs semble également difficile à mobiliser par les acteurs de terrain qui n’arrivent pas à capter leur attention sur leur questionnement spécifique, ainsi que par leurs collègues lorsqu’une expertise spécifique manque aux compétences du collectif. Pour les premiers, la difficulté première réside dans l’identification des bons experts, car l’approche systémique de l’agroécologie implique de nombreuses disciplines différentes de recherche : agronomie, économie, écologie, sociologie, etc., et des savoirs non stabilisés comprenant de nombreuses incertitudes.

La seconde difficulté est l’identification de chercheurs enclins à dégager du temps pour des projets qui leur demandent de dévier de leur point focal du moment et nécessitent une appétence pour ce type de recherche. Sans réseau spécifique avec la recherche, il est ainsi très difficile pour les acteurs locaux de mobiliser l’expertise des chercheurs s’ils ne sont pas à l’origine du projet. Mais paradoxalement, c’est parce qu’aucune structure n’est compétente en dehors de la recherche pour accompagner certains projets que les chercheurs ont été sollicités.

Pour les chercheurs, la co-construction d’un projet avec les acteurs locaux induit une problématique de recherche qui s’affine « chemin faisant », et qui nécessite de mobiliser des collègues dont l’expertise manque dans le groupe initial. Sollicités en cours de projet par des collègues de disciplines différentes, ces scientifiques ne sont pas faciles à mobiliser car investis dans leurs propres projets et souvent réfractaires à des décisions actées au préalable. De plus, l’acquisition par un groupe pluridisciplinaire de chercheurs d’un socle commun de connaissances demande des échanges fréquents, particulièrement chronophages.

La mobilisation des élus est un problème récurrent : sans un soutien politique à l’échelle territoriale, la capacité de transformation ne sera que très limitée. Le calendrier électoral, bien souvent inférieur à la durée d’un projet de transition agroécologique, engendre un changement d’interlocuteur parfois bénéfique (lors d’un blocage), parfois néfaste au projet en cours.

.. aux financements incertains

L’accompagnement sous différents aspects est presque toujours financé par des appels à projet au sein des collectivités comme des instituts ou des organismes de recherche, héritage du nouveau management public. Et pour les accompagnants il s’agit bien souvent, avant la fin de projet financé, de trouver de nouvelles sources de financement pour pérenniser à la fois leurs actions et leur poste. Les porteurs, comme les accompagnants déclarent que les réponses aux appels à projets sont chronophages, lourdes à rédiger, d’une courte durée et au montant financier alloué plutôt faible comparé à l’investissement. L’analyse des projets (Tableau I et Figure 2), montre que l’ensemble de ces critères, combinés au fait que les transitions portent sur un temps long, demandent le recours à de multiples sources de financements à maintenir et articuler dans le temps pour éviter une rupture dans le processus qui nuisent à l’engagements des acteurs.

Dans ces phases sans financement, les accompagnants titulaires des établissements de recherche et des collectivités territoriales jouent un rôle crucial dans l’entretien de l’implication des acteurs. Ils maintiennent la mémoire et les liens entre partenaires, qui se distendent parfois mais ne sont pas rompus. L’appropriation du projet par l’ensemble des partenaires s’en ressent (historique, co-construction, objectifs, enjeux, …). Cependant les efforts des accompagnants titulaires empiètent parfois sur le temps alloué aux missions prioritaires de leur établissement, leurs investissements deviennent alors discrets. Malgré tout, même dans ce cadre favorable, le constat partagé par tous est que les règles du nouveau management public (Osborne et Gaebler, 1992), des contrats courts, à durée déterminée, financés sur projet, accentuent les difficultés, aussi bien dans les structures d’ingénierie territoriale que dans la recherche, générant un fort taux de renouvellement des personnels qui nuit à la continuité des projets. Les porteurs et accompagnants mentionnent aussi que ces règles génèrent une concurrence sur le territoire, entre territoires et entre projets, et ne favorisent pas les actions collectives.

Une facette incontournable de l’accompagnement : l’intermédiation

Les projets de transition cherchent donc à faire dialoguer des parties-prenantes qui ne partagent pas tous les mêmes points de vues, c’est l’un des aspects de l’accompagnement appelée intermédiation ou médiation suivant les courants théoriques, elle correspond à la mise en relation d’acteurs hétérogènes et interdépendants (Callon, 1991). La facilitation de ces processus comprend un travail d’animation qui n’est pas le cœur de métier de la plupart des accompagnants, mais pour lequel ils ont acquis des compétences « chemin faisant », par leur pratique ou des formations. Le temps de préparation est très souvent sous-estimé, quand il est visible et reconnu en tant que tel.

Cette pratique, née souvent d’un investissement personnel au départ, représente un bénéfice à long terme pour la structure. Cependant, certains chargés de missions ne se sentent pas particulièrement bien outillés. Les chercheurs mentionnent un « grand écart » entre la recherche et l’animation, et le temps que cette dernière demande est peu reconnu par les instituts de recherche et difficile à valoriser selon les critères d’évaluation de la recherche. Plusieurs fois rapporté au cours d’entretiens individuels, le partage des responsabilités d’animation n’est pas toujours optimal au sein des collectifs, et dans la durée, il est décrit comme un surinvestissement prenant le pas sur les autres missions qui peut parfois conduire à un épuisement psychologique et physique. Sans partage ou prise de relais de cette tâche, les accompagnants se retrouvent de fait sous pression de manière permanente, ce qui les affecte profondément. L’observation participante a confirmé ces affirmations sur plusieurs territoires.

Souvent délicate…

Réunir des acteurs qui généralement ne se côtoient pas est indispensable pour penser, et initier un changement dans sa globalité, mais représente souvent un défi majeur. Nous avons évoqué la difficulté à mobiliser certains groupes d’acteurs, et pourtant l’équilibre de leurs représentations dans la diversité est fondamental. L’absence de certains peut avoir pour effet de rendre la démarche incomplète et à tout moment remettre en cause le processus (Barnaud et al., 2010). Comment faire une place aux opposants ? Comment mobiliser les décisionnaires sans qui les réflexions ne pourront être suivies d’actions ? Autant de questions auxquelles les accompagnants doivent chercher à apporter des réponses.

Aucune structure n’est en capacité d’agir seule sur la globalité des processus de transition agroécologique à enclencher; aucune ne dispose, ni de l’ensemble des compétences requises, ni de la légitimité institutionnelle. Dans les exemples cités par les chargés de mission d’espaces naturels, ceux-ci expriment qu’ils n’ont pas de légitimité sur le plan technico-économique aux yeux des agriculteurs, et un EPTB dont les actions vise à une gestion équilibrée des ressources en eau ne se sentira pas légitime sur les questions agricoles, pourtant en lien avec la ressource en eau, mais dépassant ses prérogatives. Est-ce l’une des raisons qui expliquent la réticence de l’ensemble des acteurs du système agricole et alimentaire à participer à des réflexions qui vont au-delà de leurs strictes attributions ? Ou bien l’anticipation de problèmes de légitimité et politiques ? Est-ce un manque de conscience des interdépendances dans la chaîne du système agroalimentaire et de l’environnement?

Pour les accompagnants, la question de la légitimité est au cœur même de la construction ou de l’animation d’un projet territorial de transition. Les observations participantes révèlent que d’une manière générale, l’organisation même des établissements ne favorise pas cette légitimité. Les grandes institutions, collectivités ou établissements fonctionnent en services qui segmentent l’information en champs thématiques qui la plupart du temps restent cloisonnés. Ce type d’organisation ne facilite ni la transversalité, ni la communication entre les services, encore moins entre instituts ou établissements ; il freine en outre, d’une part les partenariats nécessaires à la transition, d’autre part leurs légitimités à porter ou traiter certaines questions hors de leur domaine d’expertise.

Figure 4 : Répartition territoriale des 176 initiatives agroécologiques recensées sur la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne. Réalisation Laëtitia GONI – LIZOAIN, 2020

Dans des arènes de discussion…

Souvent, est mentionnée la difficulté de constituer des groupes de travail au sein du monde agricole, entre les acteurs aux méthodes conventionnelles et ceux qui pratiquent des approches alternatives. Une relation de pouvoir s’installe entre les associations, les collectivités, un PNR et les chambres d’agricultures. L’approche de certaines chambres d’agriculture est qualifiée parfois d’hégémonique, elle s’interdit et interdit à ses partenaires de travailler avec des structures alternatives ou relevant de l’agroécologie. Il apparaît que les chambres d’agriculture ne portent pas un regard objectif dès lors qu’elles représentent et sont représentées par des exploitants tenants d’une agriculture dite conventionnelle.

Cette situation questionne la légitimité d’un acteur ou d’un collectif à proposer et porter un projet de transition agroécologique, d’autant plus quand celui-ci ne correspond pas au modèle dominant sur le territoire et soutenu par les institutions. Cela crée un rapport de force avec les chambres d’agricultures qui font, aux yeux des acteurs les plus engagés dans le changement, un travail de « verdification » et dont les aspirations différentes rendent difficile la discussion ou même la réunion dans un même groupe de travail. Dans ces contextes difficiles, les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) sont souvent présentés comme une entrée alternative pour faciliter la réflexion autour de la transition agroécologique.

En effet, très transversaux en termes de compétence, ces projets demandent une concertation à l’échelle territoriale entre les différents acteurs et permettent de lever certaines crispations générées par les approches centrées sur les productions et pratiques agricoles. L’alimentation, à la croisée de plusieurs politiques publiques décentralisées, offre ainsi une nouvelle légitimité à certaines collectivités territoriales pour agir à travers leurs domaines d’intervention (foncier, environnement, eau, santé, et responsabilité sociale) et parler de transition agroécologique (Arnauld De Sartre et al., 2020 ; Corade et Lemarié-Boutry, 2020).

.. aux visions politiques conflictuelles

Dans ces conditions, l’accompagnement se révèle particulièrement délicat et revêt une dimension politique. Le projet n° 1, à l’initiative du SYAPROVAG en Guadeloupe, a reçu un accueil défavorable par les institutions locales. Pour faire aboutir le projet, il a fallu plusieurs années de travail et la persévérance de quelques personnes. Le collectif du projet n’a cessé de chercher des solutions pour renforcer sa légitimité. Ce syndicat de producteurs de vanille demande non seulement « le droit à l’expérimentation sur leurs parcelles mais aussi le pouvoir d’être porteurs des questionnements et solutions qu’ils veulent explorer ». Cette posture n’est finalement pas très fréquente et bouscule les habitudes en place. Cette reconnaissance par les collectivités territoriales ou les institutions de recherche passe par une phase où les personnes qui participent à l’accompagnement du projet, dans les institutions s’engagent individuellement, forts de leurs convictions personnelles du bien-fondé du projet pour le soutenir, et faire émerger progressivement, un soutien institutionnel.

Il faut effectivement noter que bon nombre d’accompagnants des projets de transition décrits ont une position particulière au sein de leur groupe ou institution. De nombreux chargés de mission des collectivités territoriales ou salariés des chambres d’agriculture se confrontent à des postures politiques institutionnelles qu’ils ne partagent pas. Souvent à la marge de leurs propres institutions ou collectivités, ils jouent un rôle d’intermédiaires et d’interprètes cherchant à concilier différentes logiques. Cette posture inconfortable est rarement évoquée dans les collectifs, mais souvent exprimée au sein de petits groupes (lorsque des relations de confiance sont établies), et s’apparente à ce que les sociologues Michel Crozier et Erhard Freiberg qualifient de marginale sécant, c’est-à-dire « un acteur qui est partie prenante dans plusieurs systèmes d’action en relation les uns avec les autres et qui peut, de ce fait, jouer un rôle indispensable d’intermédiaire et d’interprète entre des logiques d’actions différentes, voire contradictoires » (Crozier et Friedberg, 1977).

L’engagement en faveur d’une transformation des pratiques agricoles est une démarche politique au sens où il s’agit de défendre certaines formes de pratiques et par la même une certaine vision du monde. Pour le MAB France, il s’agit d’entrainer des territoires vers des systèmes agricoles respectueux de l‘environnement et du bien-être humain, de lutter contre la perte de la biodiversité tout en garantissant des modes de vie décents aux agriculteurs. Pour les accompagnants, cette posture n’est pas sans poser problème. Côté chercheurs, l’accompagnement questionne la place de la recherche et les nouvelles formes qu’elle peut prendre ; elle alimente les controverses sur l’engagement des chercheurs, la « neutralité » de la science, autant de positions épistémologiques très discutées (Therville, 2023). Pour les chargés de mission et techniciens des collectivités en charge de cet accompagnement, la marge de manœuvre dépend de leurs soutiens politiques car elle repose sur une validation par les élus. Un soutien faible rend la démarche incertaine, et un affaiblissement) du soutien des élus peut conduire à une rupture.

Figure 5 : Vue aérienne d’un méandre de la Dordogne. Cliché Epidor

La transition agroécologique évoquée dans les discours institutionnels reste encore, dans les pratiques de terrain, bien timide. Sur le terrain, les accompagnants sont pris dans les jeux d’acteurs, les rapports sociaux, les postures politiques et les logiques de pouvoir qui les impliquent dans des compromis, des conflits, des processus de négociation pour parvenir à une vision commune. La reconnaissance de leur posture, la légitimité à proposer des solutions alternatives au modèle dominant et la capacité d’action sont au cœur de leurs missions, et lorsqu’elles sont questionnées, conduisent les accompagnants à vivre une forme de violence non-physique qui s’exprime dans leur travail à travers les relations sociales et les normes dominantes que l’on pourrait nommer de « violence symbolique ».

Désignée comme « violence douce, invisible, méconnue comme telle, choisie autant que subie…. » par Pierre Bourdieu, cette notion signale une « souffrance subjective de celui qui la subit », elle comporte toujours une dimension psychologique pouvant conduire à une incidence corporelle (Braud, 2003). Comme l’explique Mauger (2006), elle est qualifiée de « symbolique » parce qu’elle concerne « la sphère des significations ou, plus précisément, du sens que les dominés donnent au monde social et à leur place dans ce monde ». Ainsi ce concept qui désigne toutes les formes « douces » de domination nous semble approprié pour qualifier ce que vivent certains accompagnants. Selon Mauger, (2006), ces formes de domination engendrent « la honte de soi, l’autodénigrement, l’autocensure ou l’auto-exclusion » chez ceux qui la subissent.

Conclusion

Cette étude montre de fortes disparités de mise en œuvre de ces transitions, et témoigne de réalités très variées dans les territoires ruraux, de la diversité des engagements, de la nature des projets et des acteurs impliqués. S’il est acquis que la transition agroécologique de par sa dimension systémique implique une multiplicité d’acteurs, il est peut-être moins évident pour eux que cette transition demande de sortir d’une vision fondée sur des modèles d’organisation existants (Compagnone et Gole 2011 ; Duru et al., 2014 ; Coquil et al., 2018 ; Ollivier et al., 2018 ; Anderson et al., 2019 ; Pignal et al., 2019). Dans la lignée des travaux de Pignal et collaborateurs (2019), nos analyses montrent que les différentes phases des transitions reposent bien souvent sur la constitution d’un collectif plus ou moins informel dans le temps et à géométrie variable.

L’accompagnement de la transition est porté par une multitude et une diversité d’acteurs complémentaires au conseil agricole. Il intervient et joue un rôle capital avant même la désignation d’un projet. Y participer demande une légitimité naturelle ou à construire et la mise en place de partenariats basés sur la confiance (Harris et Lyon, 2013), qui s’inscrivent dans un temps long, comme le demande également les processus de maturation à l’échelle individuelle et collective (Pignal et al., 2019). Le financement par projet génère des interruptions dans l’accompagnement des projets qui compliquent leurs déroulements. La transition va à l’encontre des intérêts de certains acteurs dominants en place, souvent très structurés, qui constituent un frein puissant. Elle doit s’engager souvent sans eux ou contre eux, réduisant ainsi sa portée transformative.

L’accompagnement prend donc de multiples dimensions, il s’agit non seulement d’accompagner la transition mais aussi d’y contribuer. C’est se joindre, s’associer, assister, soutenir, animer, compléter, partager, suivre un processus pour aller là où il va, en même temps que lui. Les organisations de conseil agricoles ont souvent été mentionnées comme des partenaires incontournables. Parfois le partenariat est fructueux, parfois compliqué par l’absence d’engagement et de valeurs partagées, ou à l’origine même d’un blocage. Cependant, différents travaux en sociologie mentionnent que la transition agroécologique a poussé les conseillers et leurs organisations à reconsidérer depuis plusieurs années les façons de faire et de penser le conseil agricole (Ruault et Lémery 2007 ; Duhamel, 2019 ; Lacombe et al., 2018 ; Duhamel et al., 2021).

Notre étude nous conduit à partager le constat que l’accompagnement des projets de transition agroécologique se construit « chemin faisant » avec les acteurs concernés, qu’il nécessite un type de gestion particulier et le développement de nouvelles compétences qui doivent être présentes chez l’ensemble des accompagnants (Ruault et Lémery, 2007; Pignal et al., 2019 ; Duhamel et al., 2021; Christiansen et al., 2023). La transition exige donc un processus de transformation en profondeur à la fois des normes de travail, des postures et de certaines compétences pratiques (Ruault et Lémery, 2007 ; Del Corso, 2008 ; Del Corso et Képhaliacos, 2013). Les situations d’engagement individuel des accompagnants avant l’émergence d’un soutien institutionnel décrites à de nombreuses reprises traduisent une institutionnalisation en cours.

Le rôle particulier d’intermédiaire – au sens entendu par Crozier et Friedberg (1977)- que les accompagnants fournissent à la fois dans leur institution ou collectivité et dans les arènes multi partenariales des projets, est révélateur de la lenteur des processus de transformation. Dans cette posture, les accompagnants vivent parfois mal l’imposition des normes dominantes malgré les injonctions au changement des discours. Les normes institutionnelles exercent ainsi une pression qui engendre « une différence négative entre les possibilités d’accomplissement et leur réalisation effective » constituant une forme de violence structurelle (Galtung, 1972).

Malgré ces difficultés, inhérentes aux processus de transition, certains acteurs – tels que les techniciens de l’ingénierie des collectivités territoriales et les chercheurs, dans le périmètre de leurs compétences, apparaissent souvent comme des intermédiaires privilégiés pour favoriser l’ouverture systémique requise par cette profonde transformation.

Annexe

Tableau 1A

Tableau 1B

Tableau 1C

Tableau 1D

Remerciements:

Les auteurs remercient l’ensemble des participants pour leurs contributions au projet: Luc Barbier, chargé de mission du Marais Audomarois, Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (PNRCMO), Réserve de biosphère du Marais Audomarois (RBMA) ; Bastien Van Ingheland, chargé de mission agriculture et préservation des milieux CAPSO, RBMA; le Groupe Marais (PMAZH), le Conseil Scientifique de la RBMA , Michel-Pierre Faucon et Elisa Marraccini, enseignants chercheurs en écologie végétale et agroécologie, UniLassale Beauvais , Emilie Lacour, chargée de mission agroécologie, PNRCMO ; Olivier Therond, INRAE, LEA ; Michel Duru, INRAE AGIR, Raphael Mathevet, CNRS, CEFE; Mathilde Coudray, chargée de mission de la chaire UNESCO alimentation du monde ; Agathe DE MONTMORILLON, Média des acteurs; Quentin du Pontavice, PETR du Grand Briançonnais; Étudiants de la promotion MAB 2019-2020 ; Sara Hernandez, directrice de SARA HERNANDEZ CONSULTING LTD ; Philippe Desnos, chef de projet LabPSE (Trame); l’association RESOLIS ; Jérémie BOURDOULOUS, directeur de la RB des îles et mer d’Iroise ; Martine Atramentowicz ,CNRS, MAB France; Alice Roth, chargée de mission du MAB France; Laëtitia Goni-Lizoain, stagiaire Master 2 AgroParisTech Nancy dans la RB du bassin de la Dordogne (RBBD); Emmanuel Marseille, ex directeur de l’association AgroBioPérigord, Raphael Michau et Justine Quétier, respectivement ex-coordinateur et coordinatrice de la RBBD, EPIDOR ; Jean- François Archange, agriculteur ; Ken Reyna, directeur du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux – RB du Mont-Ventoux.

Les auteurs remercient également Catherine Milou, Gwen Christiansen et Anne Teyssèdre pour leur relecture attentive et leurs suggestions, notamment éditoriales.

Ce projet a été porté par le MAB France, avec un soutien financier de OFB et ANR COLLAB², portant sur « Les collaborations interdisciplinaires et transdisciplinaires en sciences de la durabilité » (ANR-19-CE03-19-0002).

Bibliographie

- Alphandéry, P. & Billaud, J. P. 1996. L’agriculture à l’article de l’environnement: Introduction. Études rurales, 141-142 : 9-19.

- Altieri, M. A., Letourneau, D. K. & Davis, J. R. 1983. Developing sustainable agroecosystems. BioScience, 33(1), 45-49.

- Altieri, M. A. 1989. Agroecology: A new research and development paradigm for world agriculture. Agriculture, Ecosystems & Environment, 27(1-4), 37-46.

- Anderson, C. R., Bruil, J., Chappell, M. J., Kiss, C. & Pimbert, M. P. 2019. From transition to domains of transformation: Getting to sustainable and just food systems through agroecology. Sustainability, 11(19), 5272.

- Arnauld de Sartre, X., Charbonneau, M. & Charrier, O. 2019. How ecosystem services and agroecology are greening French agriculture through its reterritorialization. Ecology and Society, 24(2). https://www.jstor.org/stable/26796931

- Arnauld de Sartre, X., Charbonneau, M. & Charrier, O. 2020. Formes spatiales et logiques émergentes de la transition agroécologique. Transition et reconfigurations des spatialités, 2020. halshs03101600v2

- Arrignon M. & Bosc, C 2020. Agroécologie » et « transition » à la française, de quoi parle-t-on ?French Agroecological Transition: What Are We Talking About? In Bosc, Christel; Arrignon, Mehdi (Coord.). Les transitions agroécologiques en France: enjeux, conditions et modalités du changement. Presses universitaires Blaise-Pascal. p. 15-36.

- Barnaud, C., D’Aquino, P., Daré, W. S., Fourage, C., Mathevet, R. & Trébuil, G. (2010). Les asymétries de pouvoir dans les processus d’accompagnement. In La Modélisation d’accompagnement: une démarche participative en appui au développement durable, Paris, Quae, 125-152.

- Audouin, E., Bergez, J. E. & Therond, O. (2018). La BD TATA-BOX, Neuf métaphores des concepts clefs des démarches participatives pour la transition agroécologique.

- Bergez, J. E., Audouin, E. & Therond, O. (2019). Agroecological transitions: from theory to practice in local participatory design (p. 335). Springer Nature.

- Beuret, J.E & Theret, C. (2001). « Pour la Gestion concertée de l’espace rural : appuyer des médiations territoriales ». Courrier de l’environnement, INRA, no 43: p 2540.

- Bezner Kerr, R. B., Madsen, S., Stüber, M., Liebert, J., Enloe, S., Borghino, N., … & Wezel, A. 2021. Can agroecology improve food security and nutrition? A review. Global Food Security, 29, 100540.

- Blogowski A. 1987. Endettement des agriculteurs auprès de leurs fournisseurs. Économie rurale. 182(1) : 44-49.

- Bosc, C., & Arrignon, M. 2020. Les contours actuels du changement agroécologique : tentative de synthèse. In Bosc, Christel; Arrignon, Mehdi (Coord.). Les transitions agroécologiques en France : enjeux, conditions et modalités du changement, Presses Universitaires Blaise Pascal, p 229-245.

- Braud P., 2003. Violence symbolique et mal-être identitaire, Raisons politiques, 1 (9), 33-47

- Brun , B., Coupry, J.-C., Bureau , L. & Maléfant, L. 2019. «Dordogne 2050»: quand l’eau structure le projet de territoire. Sud-Ouest européen. Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 47 : 93-108.

- Bui, S. (2015). Pour une approche territoriale des transitions écologiques. Analyse de la transition vers l’agroécologie dans la Biovallée (1970-2015) (Doctoral dissertation, AgroParisTech).

- Callon, M. (1991). Réseaux technico-économiques et irréversibilités. In Figures de l’irréversibilité en économie, Paris, Ed. De L’Ecole des Etudes en Sciences, 195-230.

- Caquet, T., Gascuel, C. & Tixier-Boichard, M. 2020. Agroécologie: des recherches pour la transition des filières et des territoires (p. 104). éditions Quae.

- Cerf, M., Guillot, M-N. & Olry, P. 2010. Construire l’expérience en ressources pour l’action : une intervention didactique auprès des conseillers agricoles face au changement de paradigme en agriculture. Travail et Apprentissage (6), 125-149

- Cerf M., Guillot M-N., Olry P., Omon B. & Petit M-S. 2016. Renouveler la place du conseiller dans la production de savoirs agronomiques d’action : le rôle de dispositifs d’échange sur le métier, AES, 6-2,185-192.

- Chizallet, M., Barcellini, F. & Prost, L. 2018. Supporting farmers’ management of change towards agroecological practices by focusing on their work: A contribution of ergonomics. Cahiers Agricultures 27 (3): 35005.

- Cibien, C. 2006. Les réserves de biosphère: des lieux de collaboration entre chercheurs et gestionnaires en faveur de la biodiversité. Natures Sciences Sociétés, 14(1), 84-90.

- Compagnone, C. & Gole, S. 2011. La reconfiguration de l’espace social du conseil en agriculture: le cas du conseil phytosanitaire en viticulture bourguignonne. Cahiers agricultures, 20(5), 400-405.

- Coquil, X., Cerf, M., Auricoste, C., Joannon, A., Barcellini, F., Cayre, P., … & Prost, L. 2018. Questioning the work of farmers, advisors, teachers and researchers in agro-ecological transition. A review. Agronomy for Sustainable Development, 38, 1-12.

- Cornu, P., Valceschini, E. & Maeght-Bournay, O. 2018. L’histoire de l’Inra, entre science et politique (p. 464). éditions Quae.

- Cour des comptes 2023. https://www.ccomptes.fr/system/files/2023-04/20230412-Politique-installation-nouveaux-agriculteursVDEF.pdf»

- Crozier, M. & Friedberg, E. 1977. L’acteur et le système. Seuil, Pari1992,.313 p

- Del Corso, J. P. 2008. Education à l’ordre institutionnel et types de discours en économie et gestion: comment l’enseignant prépare-t-il des conseillers en agriculture aux situations d’incertitude? (Doctoral dissertation, Toulouse 2).

- Del Corso, J. P. & Képhaliacos, C. 2013. Trans-actions discursives et changement institutionnel pour le développement durable. L’exemple de la mise en œuvre d’une démarche transactionnelle dans la formation professionnelle des conseillers en agriculture. Économie et institutions, (17). https://doi-org.inshs.bib.cnrs.fr/10.4000/ei.456

- Corade, N. & Lemarié-Boutry, M. 2020. Les projets alimentaires de territoire: entre reconfiguration des territoires et nouvelles relations villes/campagnes. Géographie Économie Société, 22(3), 373-397.

- Deléage, E. 2004. Paysans, de la parcelle à la planète (pp. 245). Syllepse.

- Deléage, E. 2011. Les mouvements agricoles alternatifs. Informations sociales, (2), 44-50.

- Di Castri, F., Hadley, M. & Damlamian, J. 1980. The ecology of an international scientific project: Insights for the Man and the Biosphere Programme. Impact of Science on Society, 30(4), 247-260.

- Duhamel, S. 2019. Les effets développementaux du couplage entre activités et situations de conseil: Analyse d’un dispositif d’échange entre conseillers agricoles accompagnant la transition agro-écologique des agriculteurs (Doctoral dissertation, Paris, Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France).

- Duhamel, S., Olry, P. & Cerf, M. 2021. Apprendre à déceler le potentiel de développement des situations de travail: l’exemple de conseillers agricoles face aux enjeux de l’agroécologie. Activités, (18-1).

- Duru M., Fares M. & Therond O., 2014. A conceptual framework for thinking now (and organising tomorrow) the agroecological transition at the level of the territory. Cahiers Agricultures 23 (2), 84-95.

- Duru, M., Therond, O. & Fares, M. H. 2015. Designing agroecological transitions; A review. Agronomy for Sustainable Development, 35, 1237-1257.

- Gallardo-López, F., Hernández-Chontal, M. A., Cisneros-Saguilán, P. & Linares

- Gabriel, A. 2018. Development of the concept of agroecology in Europe: A review. Sustainability, 10(4), 1210.

- Galliano, D., Lallau, B. & Touzard, J. M. 2017. Coexistences et transitions dans l’agriculture. Revue française de socio-économie, (1), 23-30

- Galtung, J. 1972. « A Structural Theory of Aggression », in Ivo Feierabend, Rosalind Feierabend, Ted Gurr (eds), Anger, Violence and Politics, Englewood Cliffs, Prentice Hall p. 85.

- Gascuel, C. & Magda, D. 2015. Gérer les paysages et les territoires pour la transition agroécologique. Innovations agronomiques, 43, 95-106.

- Gasselin, P., Lardon, S., Cerdan, C., Loudiyi, S., Sautier, D., & Van der Ploeg, J. D. 2021. Coexistence et confrontation des modèles agricoles et alimentaires. (p. 396). Editions Quae.

- Gliessman, S. R. 1990. Agroecology: researching the ecological basis for sustainable agriculture. In Agroecology: researching the ecological basis for sustainable agriculture (pp. 3-10). New York, NY: Springer New York.

- Gueslin, A. 1988. Crédit agricole et agriculture en France au XXe siècle. Économie rurale. 184-186, Un siècle d’histoire française agricole. pp. 107-115;doi : https://doi.org/10.3406/ecoru.1988.3899

- Harris, F. & Lyon, F. 2013. Transdisciplinary environmental research: Building trust across professional cultures. Environmental Science & Policy, 31, 109-119.

Hasnaoui Amri, N. 2018. Entre utopie, transition et rupture, quelle politique pour accompagner le développement d’une agriculture écologique et nourricière? Illustration à partir du cas de Montpellier Métropole. Pour, 234(3-4), 271-278. - Hazard, L., Monteil, C., Duru, M., Bedoussac, L., Justes, E. & Theau, J. P. 2016. Agroécologie: définition. Dictionnaire d’agroecologie. https://dicoagroecologie. fr/encyclopedie/agroecologie.

- Hervé, C., Jacob, T., Sagna, R. & Cibien, C. 2022. Identifier les activités scientifiques dans les réserves de biosphère françaises: une chasse au trésor?. Natures Sciences Sociétés, 30(1), 3-13.

- Horcea-Milcu, A. I., Leventon, J. & Lang, D. J. 2022. Making transdisciplinarity happen: phase 0, or before the beginning. Environmental Science & Policy, 136, 187-197.

- IPBES, 2019. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and écosystem Services. En ligne :

https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf - IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in,terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea et al. (eds.)].

- Jacob, T. & Hervé, C. 2022. Quand la recherche transdisciplinaire en environnement promet/promeut un mode de gouvernement: genèse du programme » éco-acteurs » dans les Réserves de biosphère françaises. Journal of Political Ecology, 29(1), 223-246.

- L’Atelier Paysan, 2021: Reprendre la Terre aux Machines: Manifeste pour une Autonomie Paysanne et Alimentaire [taking back the land from the machines: a manifesto for peasant and food autonomy]. Le Seuil, Paris 288 pp.

La Fabrique écologique, 2017. https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2017/03/politique-agricole.pdf - Lacey, H. & Lefèvre, M. 2015. Agroécologie: la science et les valeurs de la justice sociale, de la démocratie et de la durabilité. Ecologie politique, 51(2), 27-39.

- Lamine, C. 2011. Anticiper ou temporiser: injonctions environnementales et recompositions des identités professionnelles en céréaliculture. Sociologie du travail, 53(1), 75-92.

- Lamine, C. & Chiffoleau, Y. 2012. Reconnecter agriculture et alimentation dans les territoires : dynamiques et défis. Pour, 215-216, 85-92. DOI : 10.3917/pour.215.0085

- Lucas, V. , Gasselin, P., Barbier, J.M., Pignal A.C., Cittadini, R., Thomas, F. & de Tourdonnet, S. 2020. Une agroécologie silencieuse au sein de l’agriculture française. In Bosc, Christel; Arrignon, Mehdi (Coord.). Les transitions agroécologiques en France : enjeux, conditions et modalités du changement, Presses Universitaires Blaise Pascal, pp.147-160, ⟨hal-03204571⟩

- Mauger, G. 2006. Sur la violence symbolique. Pierre Bourdieu, théorie et pratique, 84-100.

- MSA, 2022. Rapport Charges et Produits de la MSA https://statistiques.msa.fr/publication/msa-charges-et-produits-2022-rapport; https://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2021/09/Infostat-suicide-2021.pdf

- Ollivier, G., Magda, D., Mazé, A., Plumecocq, G. & Lamine, C. 2018. Agroecological transitions: what can sustainability transition frameworks teach us? An ontological and empirical analysis. Ecology & Society, 23(2).

- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government : How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Plume.

- Pignal, A. C., Lucas, V., Boulet, A., Blondel, L., Gasselin, P. & Cittadini, R. 2019. CAP VERT-Comprendre, vivre et accompagner la transition agroécologique en collectif. Innovations Agronomiques, (71), 165-180.

- Pionetti C (Coord.). 2020. Dessine-moi la transition agroécologique ! Comment transformer l’agriculture et l’alimentation sur un territoire ? L’Argentière-la-Bessée (France) : GRAAP, 208 p

- Piraux, M., Silveira, L., Diniz, P. & Duque, G. 2010. La transition agroécologique comme une innovation socio-territoriale. In ISDA 2010 (pp. 9-p). Cirad-Inra-SupAgro.

- Pochon, A. 2008. Agronomes et paysans: un dialogue fructueux. Agronomes et paysans, 1-72.

- Potvin, P. 2016 3ième symposium sur le transfert des connaissances en éducation. https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/03/Roles-accompagnateur_2016-02-04.pdf

- Reed M. G., 2016. Conservation (In) Action: renewing the relevance of UNESCO biosphere reserves, Conservation Letters, 9, 6, 448-456, https://doi.org/10.1111/conl.12275.

- Reed M. G, 2019. The contributions of UNESCO Man and Biosphere Programme and biosphere reserves to the practice of sustainability science, Sustainability Science, 14, 809–821. https://doi.org/10.1007/s11625-018-0603-0

- RESOLIS, 2019. La transition agricole et alimentaire en France. 350 initiatives locales pour une alimentation responsable et durable. https://resolis.org/journal/la-transition-agricole-et-alimentaire-en-france-350-initiatives-locales-pour-une-alimentation-responsable-et-durable/4b07deda-7931-486e-8cc6-c1675b74850e

- Rouillé d’Orfeuil, H., Divay, V. & Dupraz, S. 2018. La transition agricole et alimentaire, troisième révolution agricole et revanche des territoires. Pour, 234-235, 245-251. https://doi-org.inshs.bib.cnrs.fr/10.3917/pour.234.0245

- Ruault, C. & Lémery, B. 2007. Renforcer les capacités d’initiatives. Pour, (2), 161-170.

- Schaller, N. 2013. L’agro-écologie : des définitions variées, des principes communs. Centre d’études et de prospectives, 59.

- Scheromm, P., Rixen, A., Laurens, L. & Soulard, C. T. 2020. Les acteurs publics locaux et l’écologisation de l’agriculture. Entre territorialisation de l’agroécologie et écologisation des territoires. Développement durable et territoires. Économie, géographie, politique, droit, sociologie, 11(1).

- Therond O. (coord.), Tichit M. (coord.), Tibi A. (coord.) et al., 2017. Volet « écosystèmes agricoles » de l’Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services Ecosystémiques. Rapport d’étude, Inra (France), 966 p

- Therond, O., & Duru, M. 2019. Agriculture et biodiversité: les services écosystémiques, une voie de réconciliation? Innovations agronomiques, 75, 29-

- Therville, C. 2023. Entre la « hache » et la « graine » :au-delà des différentes postures, collaborons ! In: Science de La Durabilité. Comprendre, Co-Construire, Transformer. pp. 170–173.

- Tomich, T. P., Brodt, S., Ferris, H., Galt, R., Horwath, W. R., Kebreab, E.,Leveau J.H.J, Liptzin,D. Lubell, M.,P Merel, P., Michelmore,R. Rosenstock,T. Kate Scow, K.,Johan Six, J. Williams, N. & Yang, L. 2011. Agroecology: A review from a global-change perspective. Annual Review of Environment and Resources, 36, 193-222.

- Unesco, 2016. Une nouvelle feuille de route pour le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) et son réseau mondial de réserve de biosphère. Stratégie du MAB (2015-2025), Plan d’action de Lima (2016-2025), Déclaration de Lima, Paris, Éditions Unesco, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247573.locale=fr

- Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., Francis, C., Vallod, D. & David, C. 2009. Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy for sustainable development, 29, 503-515.

—-

Références du tableau I :

- Alexandre, G., Cheval, A., Perrette, J., Barlagne, C., Diman, J. L., Fanchone, A., & Vinglassalon, A. 2022. Interests of livestock activities within agroforestry systems in Guadeloupe: stakeholders’ opinions and farmers’ perceptions. Agricultural Sciences, 13(12), 1379-1395.

- Barlagne, C., Mosdale, L. , Walker, A. 2019a VALAB: Integrated Ecosystemic Value-enhancement of the Guadeloupean Forest Agrobiodiversity- VALAB case study video (in French)/ (Guadeloupe, France; led by The James Hutton Institute). Edition : EUROMONTANA (Belgique) et The James Hutton Institute (Royaume-Uni). 16.43 min. https://www.youtube.com/watch?v=ZesdTmEghwA&t=3s

- Barlagne, C., Vinglassalon, A., Bézard, M., Drillet, E., Alexandre, G., Apatout, M., Diman, J.L., Flower, J.M., Larade, A., Miller, D. ; Nijnik, M. (019b A Shared Vision of Multifunctional Forests. SIMRA Innovation Action “VALAB: Integrated Ecosystemic Value Enhancement of the Guadeloupean Forest Agrobiodiversity (Guadeloupe, France; led by The James Hutton Institute). Participatory video on Lessons Learnt. Facilitation and editing by InsightShare, UK. 5:07 min. https://www.youtube.com/watch?v=xhE1Jsp6CDk

- Barlagne, C. 2019a The common good: what did we inherit, what do we want to leave to our children?, Blog on Stakeholders’ Workshop INRA Antilles Guyane, 11 May 2019, H2020 SIMRA Project Website.

- Barlagne, C. 2019b Towards a shared vision of the Integrated Ecosystemic value-enhancement of the Guadeloupean forest agrobiodiversity: Where are we now and where do we want to go?, Blog on Stakeholders’ Workshop INRA Antilles Guyane H2020 SIMRA Project Website, 17 May 2019

- Barlagne, C., Bézard, M., Drillet, E., Larade, A., Diman, J. L., Alexandre, G., … & Nijnik, M. 2021. Stakeholders’ engagement platform to identify sustainable pathways for the development of multi-functional agroforestry in Guadeloupe, French West Indies. Agroforestry Systems, 1-17.

- Bezard, M., Vinglassalon, A., Barlagne, C., Drillet, E., & Diman, J. L. 2019. Construcción participativa de una visión colectiva de la valorización sostenible del bosque guadalupense (proyecto VALAB). In 55. Annual Meeting of the Caribbean Food Crops Society.Castro-Nunes, T., Chaigneau, R., Vinglassalon, A., Barlagne, C., Hammouya, D., & Diman, J. L. 2019. Diversity of the socio-economic strategies of valorization of the undergrowth of Guadeloupe: a typology. In 55. Annual Meeting of the Caribbean Food Crops Society.

- Chaigneau, R., Vinglassalon, A., Apatout, M., Latchman, C., Hammouya, D., Arsens, S., … & Bezard, M. 2019. Vanilla planifolia: between omnipresence and techno-economic vulner-ability, realities of » black gold » in the Guadeloupe undergrowth. In 55. Annual Meeting of the Caribbean Food Crops Society.

Vinglassalon, A., Apatout, M., Edmond, G., Noglotte, T., & Bezard, M. 2019. A paradigm shift for agroforestry in Guadeloupe islands: toward a value-enhancement of cultivated forests ecosystems. In 4. World Congress on Agroforestry. - Drillet, C. B. M. B. E., Larade, A., Gisele Alexandre, J. L. D., & Nijnik, A. V. M. 2021. Stakeholders’ engagement platform to identify sustainable pathways for the development of multi-functional agroforestry in Guadeloupe, French West Indies.

- EIP Agri 2020 Guadeloupean Operational Group develops concept for small farms to enhance forest agrobiodiversity. EIP Agri Press Release, Enhancing forest agrobiodiversity in Guadeloupe, 10 February 2020, https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news-events/press-media/press-release/guadeloupean-operational-group-develops-concept

- Leschiera, C. 2020. Cultiver de la vanille dans les sous-bois Guadeloupéens (Cultivating Vanilla in the Guadeloupean Forest). Travaux et Innovations. La revue des agents du Développement Agricole et Rural, N 2. p.4

—-

Regards connexes, vidéos MAB :

- Cibien C. et M. Atramentowicz, 2010. Le MAB et les Réserves de biosphère; Regards et débats sur la biodiversité, SFE, Regard R7 du 6 décembre 2010.

- Regards sur l’agriculture : https://sfecologie.org/tag/agriculture/

- sur les habitats : https://sfecologie.org/tag/habitats/

- sur le fonctionnement des écosystèmes : https://sfecologie.org/tag/fonctionnement/

- sur les socioécosystèmes : https://sfecologie.org/tag/socioecosysteme

- sur gestion et gouvernance : https://sfecologie.org/tag/gestion-et-gouvernance/

- sur stratégies et politiques : https://sfecologie.org/tag/strategies-et-politiques/

- Et cette série vidéo sur le MAB et les Réserves de biosphère : https://ite.sorbonne-universite.fr/nexus-videos-cles/f-concertation-debat-organisation-action-collective/f7-le-mab-et-les-reserves-de-biosphere

—–

Edition et mise en ligne: Anne Teyssèdre.

—–

Commentaires récents