Suivi temporel de la dynamique de la steppe mongole soumise aux pâturages par des animaux domestiques et sauvages

Clémentine Mutillod

Email: clementine.mutillod@gmail.com – clementine.mtillod@imbe.fr

(Version PDF)

Résumé

En 2004 et 2005, des chevaux de Przewalski – considéré comme le dernier cheval sauvage au monde – ont été réintroduits dans son aire originelle, les steppes de la Mongolie dans une réserve close de 14 000ha appelée aujourd’hui le Parc National de Khomyn Tal. En 2010, des scientifiques ont pu réaliser un premier suivi de la flore soumise au pâturage des ongulés sauvages (gazelle mongole, antilope saïga, dont les chevaux de Przewalski réintroduits) ainsi qu’à l’extérieur, où pâturent essentiellement des animaux domestiques (chevaux, moutons, chèvres, vaches, chameaux). Des relevés ont été effectués dans trois types d’habitats où les scientifiques avaient installé des bornes de géomètres.

En 2023, dans le cadre d’une thèse visant à mieux comprendre les effets du ré-ensauvagement (notamment via la (ré)introduction de grands herbivores pour restaurer certaines fonctions écologiques) sur le Causse Méjean (où a été introduit le cheval de Przewalski), il est apparu judicieux de reprendre ce suivi afin d’étudier la dynamique temporelle de la végétation sur ce site. Grâce aux bornes de géomètre, les mêmes 60 placettes d’étude – 30 à l’intérieur et 30 à l’extérieur de la zone de réintroduction – ont pu être à nouveau suivis selon les mêmes méthodes. Sur une ligne de 50m, tous les 25cm, toutes les plantes touchant une aiguille placée perpendiculairement au sol sont inventoriées et pour toutes, le nombre de touche est comptabilisé. Sur cette même ligne, sont aussi mesurés les espaces libres (>25cm) entre les canopées et ceux entre les bases des plantes afin de caractériser la vulnérabilité face à l’érosion des sols par le vent et la pluie – paramètre important dans une région aride soumise à la désertification.

Dix exclos avaient été aussi installés au centre du parc national, et selon les mêmes méthodes. Des inventaires ont donc été à nouveau réalisés en 2023 sur les 7 exclos restés intacts.

Le climat ainsi que la pression de pâturage pouvant avoir des effets importants sur la végétation, les informations nécessaires ont été recueillies (nombre et type d’animaux dans la zone de lâcher et en dehors, données météorologiques provenant de la station au sein de la zone de lâcher) et pourront être utilisés dans les modèles statistiques.

Les premières analyses sont en cours et ne permettent pas encore d’apporter des conclusions. Cependant, nous émettons plusieurs hypothèses : (i) les communautés végétales présenteront des différences spatiales entre la zone de lâcher et la zone extérieure – différences dues au type d’herbivores et de gestions, (ii) les communautés présenteront aussi des différences temporelles avec de plus grands risques d’érosions qui seraient liés à une combinaison de facteurs : pression de pâturage qui a augmenté et baisse du régime de précipitations, (iii) on supposera cependant que la zone de lâcher soit plus préservée du fait d’une pression de pâturage moindre.

Justification

Contexte général

L’urgence et la volonté de préserver les écosystèmes sur de vastes espaces ont placé le ré-ensauvagement – (la réintroduction d’espèces sauvages pour restaurer/conserver la nature – sur le devant de la scène. Bien que la littérature scientifique conceptuelle à ce sujet soit de plus en plus conséquente (Pettorelli et al., 2019), encore peu d’études scientifiques expérimentales (Svenning, 2020; Svenning et al., 2016) traitent de ses effets sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes en comparaison d’interventions plus classiques de conservation et/ou de restauration comme l’utilisation de troupeaux d’herbivores domestiques avec des méthodes de gestion extensive.

Après une première synthèse bibliographique scientifique internationale sur ce sujet (Mutillod et al. soumis) ; les études menées en France dans le cadre de mon doctorat se basent sur une opération unique d’introduction du cheval de Przewalski mise en place depuis 1993 à des fins de conservation de l’espèce, qui avait disparu à l’état sauvage de Mongolie dans les années 60. Le but premier de cette expérimentation était de permettre aux animaux provenant de différents zoos d’Europe de se réhabituer à la vie sauvage, de retrouver leurs comportements naturels et de perpétuer l’espèce après une introduction préalable dans un écosystème proche des steppes mongoles, le causse Méjean en Lozère. L’opération ayant aboutie, des groupes familiaux ont ainsi pu être réintroduits en Mongolie en 2005, dans leur aire de distribution originelle.

Le second objectif de l’introduction préalable en France concernait aussi la préservation des milieux ouverts (parcours pastoraux) sur le Causse Méjean (Lozère, France), auparavant soumis à la déprise agricole. Les travaux scientifiques en cours dans le cadre de ma thèse concernent donc les effets du pâturage par le cheval de Przewalski selon des modalités propres au ré-ensauvagement (faible pression de pâturage, aucun contact avec l’humain) sur différents compartiments des écosystèmes (végétation, insectes, fonctionnalité, organisation paysagère), en les comparant notamment avec les effets d’herbivores domestiques élevés localement dans des situations voisines et comparables (brebis, chevaux domestiques).

Contexte local

En 2004 et 2005, des groupes familiaux de chevaux de Przewalski ont été réintroduits en Mongolie dans une zone close au sein de ce qui est aujourd’hui le Parc National de Khomyn Tal. Le site clos de lâcher permet d’étudier les effets du pâturage des chevaux réintroduits sur les communautés végétales et de les comparer aux pratiques en dehors de cette zone, notamment avec la présence de grands troupeaux d’animaux domestiques (chevaux, moutons, chèvres, chameaux) (Joly et al., 2013). En 2010, des suivis ont été réalisés à l’intérieur et à l’extérieur du site de lâcher des chevaux de Przewalski. Aujourd’hui, la population de chevaux a continué de croître, passant de 12 à 144 (Khomyn Talyn Takhi communication), et une augmentation similaire a aussi pu être mesurée au sein des troupeaux domestiques (National Statistics Office of Mongolia, 2023).

Méthodes

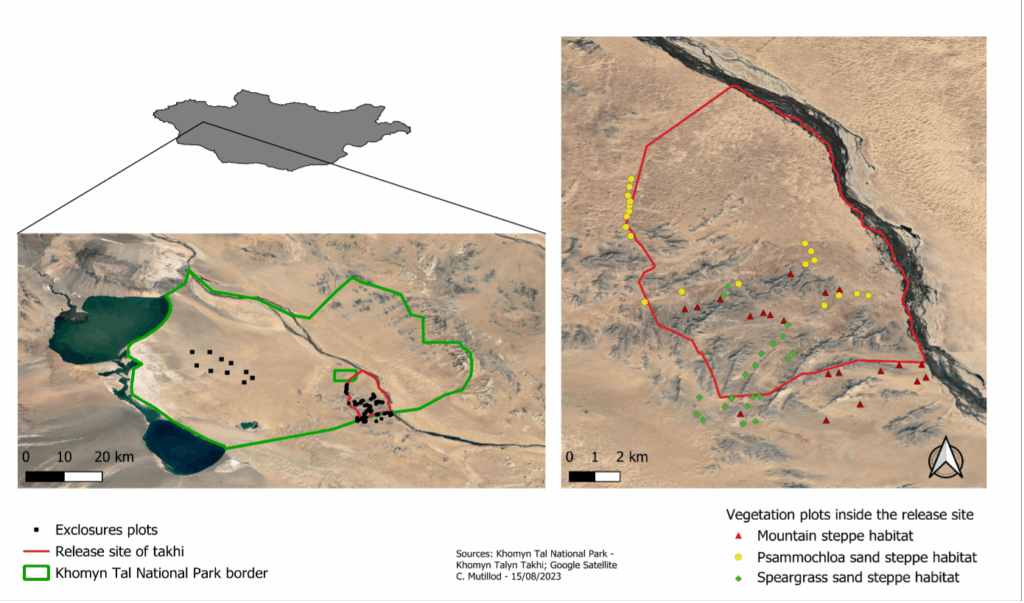

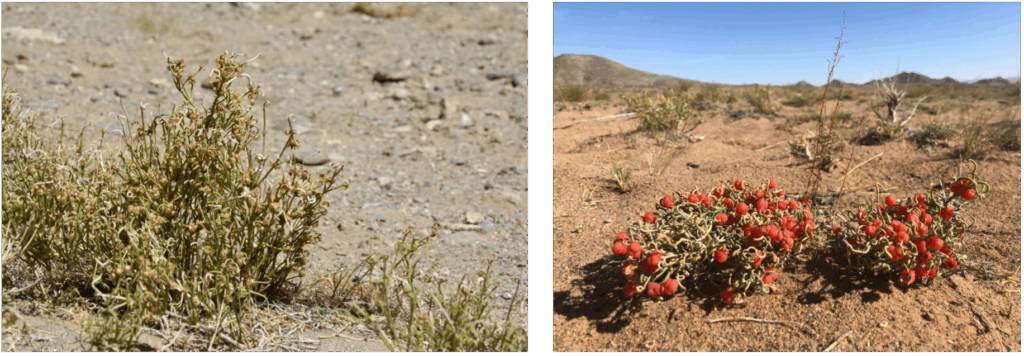

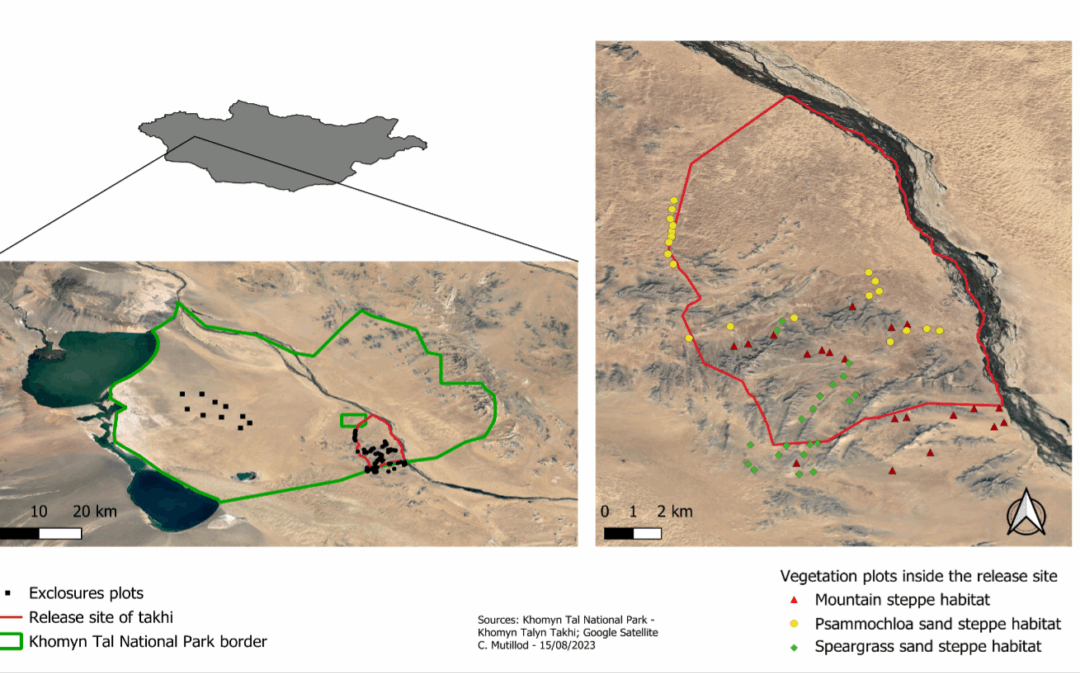

60 placettes (Fig. 1) identifiées à l’aide de bornes de géomètres géoréférencées ont été suivies en 2010 (Joly et al., pers. comm.) et 2023 – objectif du déplacement en Mongolie, au sein des trois grands types d’habitats pâturés présents (Psammochloa villosa sand steppe, caractérisée par la présence de Psammochloa villosa sur sol sableux, Speargrass sand steppe caractérisée par la présence de Stipa glaerosa sur sol sableux, Mountain steppe caractérisée par la présence de Caragana leucophlea, Eurotia ceratoides, Ephedra sinica (Fig. 2 et 3 pour un exemple d’une autre espèce du même genre), pour chaque habitat 10 placettes sont suivies à l’intérieur de la zone de lâcher et 10 à l’extérieur.

Fig. 1 : Cartographie de la zone d’étude et des placettes suivies dans le Parc National de Khomyn Tal, ouest de la Mongolie.

Fig. 2 : Ephedra przewalski, qui comme le cheval sauvage, porte le nom de leur découvreur Nikolai Prjevalski, naturaliste polonais. Fig. 3 : Ephedra sinica avec ces fruits rouges comestibles.

La méthode suivie est la Line Point Intercept (LPI) sur des transects de 50m avec des points tous les 25cm (Fig. 4 et 5), permettant d’obtenir des informations sur la composition en espèces végétales ainsi que leurs recouvrements. Les intervalles vides entre les canopées et les vides entre les bases des plantes le long des lignes transects ont aussi été mesurées, ces suivis permettent de savoir quelles surfaces sont susceptibles d’être sujettes à l’érosion par le vent et/ou à l’invasion par des plantes exotiques, ainsi que les surfaces soumises aux lessivages et à l’érosion par l’eau (Herrick, 2005).

Fig. 4 : Transect de 50m dans l’habitat mountain steppe. Fig. 5 : Transect de 50m dans l’habitat speargrass sand steppe avec la visite de chevaux de Przewalski curieux.

De plus, dix zones d’exclusions (Fig. 1) – 75mx75m – avaient été mises en place au centre du Parc National. Les mêmes méthodes que décrites précédemment ont été appliquées sur les lignes fixes à l’intérieur des exclos ainsi qu’à l’extérieur (directement à proximité des exclos). En 2023, les suivis ont pu être réalisés à nouveau, sur les 7 exclos encore existants.

En milieu aride, les contraintes climatiques et leurs changements ainsi que la combinaison avec l’effet du pâturage ont un fort effet sur les communautés végétales et la vulnérabilité des parcours face à la désertification (Dangal et al., 2016; Morris et al., 2016; Munkhzul et al., 2021). Ainsi, les températures moyennes, le cumul des précipitations – durant les périodes végétatives qui correspondent aussi à la saison des pluies dans cette région – des année des relevés (2010 et 2023) et des années précédentes (2009 et 2022) seront prises en considération dans les différents modèles statistiques (Li et al., 2015). Ces données météorologiques ont pu être obtenues auprès de l’association Khomyn Talyn Takhi qui effectue un suivi grâce à une station météorologique au sein de la zone de lâcher.

Résultats et discussion

Les données sont en cours d’analyse et ne permettent pour le moment pas de conclure. Cependant, nous émettons plusieurs hypothèses : (i) les communautés végétales présenteront des différences spatiales entre la zone de lâcher et la zone extérieure – différences dues au type d’herbivores et de gestions, (ii) les communautés présenteront aussi des différences temporelles avec de plus grands risques d’érosions qui seraient liés à une combinaison de facteurs : pression de pâturage qui a augmenté et baisse du régime de précipitations, (iii) on supposera cependant que la zone de lâcher soit plus préservée du fait de la pression de pâturage moindre.

Cette étude permettrait – en complément de ce qui est fait en France sur le site du Villaret sur le Causse Méjean – d’apporter des éléments de réponses concernant les effets du ré-ensauvagement d’ongulés sauvages sur les écosystèmes et leur fonctionnement. De plus, d’un point de vue plus local, cette étude diachronique permettra au Parc National de Khomyn Tal d’avoir des informations sur l’état des parcours face à la désertification en cours de ces milieux.

Références

Dangal, S.R.S., Tian, H., Lu, C., Pan, S., Pederson, N., Hessl, A., 2016. Synergistic effects of climate change and grazing on net primary production of Mongolian grasslands. Ecosphere 7, e01274. https://doi.org/10.1002/ecs2.1274

Herrick, J.E., 2005. Monitoring manual for grassland, shrubland, and savanna ecosystems. USDA – ARS Jordana Experimental Range; Distributed by the University of Arizona Press, Las Cruces, N.M., Tucson, Ariz.

Joly, F.J.C., Samdanjigmed, T., Cottereau, V., Feh, C., 2013. Ecological constraints on and consequences of land use heterogeneity: A case study of the Mongolian Gobi. Journal of Arid Environments 95, 84–91. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2013.03.014

Li, Z., Ma, W., Liang, C., Liu, Z., Wang, W., Wang, L., 2015. Long-term vegetation dynamics driven by climatic variations in the Inner Mongolia grassland: findings from 30-year monitoring. Landscape Ecol 30, 1701–1711. https://doi.org/10.1007/s10980-014-0068-1

Morris, C., Badik, K.J., Morris, L.R., Weltz, M.A., 2016. Integrating precipitation, grazing, past effects and interactions in long-term vegetation change. Journal of Arid Environments 124, 111–117. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2015.08.005

Munkhzul, O., Oyundelger, K., Narantuya, N., Tuvshintogtokh, I., Oyuntsetseg, B., Wesche, K., Jäschke, Y., 2021. Grazing Effects on Mongolian Steppe Vegetation—A Systematic Review of Local Literature. Frontiers in Ecology and Evolution 9.

Mutillod C., Buisson E., Mahy G., Jaunatre R., Tatin L., Dutoit T. Ecological restoration and rewilding: two approaches with complementary goals? Biological reviews (soumis).

National Statistics Office of Mongolia, 2023, https://www.1212.mn/mn

Pettorelli, N., Durant, S.M., du Toit, J.T., 2019. Rewilding: a captivating, controversial, twenty-first-century concept to address ecological degradation in a changing world., in: Rewilding. pp. 1–11.

Svenning, J.-C., 2020. Rewilding should be central to global restoration efforts. One Earth 3, 657–660. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.11.014

Svenning, J.-C., Pedersen, P.B.M., Donlan, C.J., Ejrnæs, R., Faurby, S., Galetti, M., Hansen, D.M., Sandel, B., Sandom, C.J., Terborgh, J.W., Vera, F.W.M., 2016. Science for a wilder Anthropocene: Synthesis and future directions for trophic rewilding research. Proc Natl Acad Sci USA 113, 898–906. https://doi.org/10.1073/pnas.1502556112

Utilisation de la bourse

J’ai pu utiliser la bourse pour les déplacements (vols internes, entre villes-aéroports), le logement et mon vaccin Hépatite A.

Commentaires récents