Impact des pratiques paysagères sur les communautés de charognards vertébrés du plateau de la Bodoquena au Brésil.

Mellina Sidous

Email: mellina.sidous@gmail.com

(Version PDF)

Résumé

J’ai bénéficié de la bourse de terrain de la SFEE à l’occasion du troisième chapitre de ma thèse. Pour ce projet, je me suis rendue dans l’état brésilien du Mato Grosso do Sul afin de réaliser une session de terrain sur le plateau de la Bodoquena, situé dans le Cerrado et rendre visites aux collaborateurs du projet de l’UFMS (Universidade Federal Do Mato Grosso Do Sul) à Campo Grande. Ce projet est encadré par Hervé Fritz (REHAB, Université Lyon 1 et Nelson Mandela), Pierre Cyril Renaud (CASEST, Université d’Angers), Erich Fisher (Universidade Federal Do Mato Grosso Do Sul) et Marion Valeix et Sarah Cubaynes (CEFE, CNRS et EPHE).

Grâce à ce financement, nous avons réalisé un protocole qui consistait à installer des pièges photographiques face à des appâts de viande d’environ 3 kg durant 3 semaines dans le plateau de Bodoquena au Brésil. Ce protocole était effectué sur 18 sites ayant été sélectionné selon un gradient de déforestation et faisant partie du programme de recherche à long terme, le LTER Bodoquena. Après installation, les pièges photographiques étaient revisités 5 jours plus tard pour relever les données et vérifier la disparition ou non de l’appât.

Ainsi, ce dispositif nous donne accès aux espèces de charognards obligatoires et opportunistes présents à des sites caractérisés par différents niveaux de déforestation et différents types d’utilisation du paysage. De plus, les données donnent accès aux informations concernant la consommation de l’appât qui peut être utilisé comme un indicateur de l’efficacité des communautés dans le processus de charognage.

Ces données ont été utilisées dans un premier temps dans le cadre d’un stage de Marc Nassivera, un étudiant en L3 à L’ENS PSL. Il a utilisé des modèles linéaires généralisés (mixtes ou non) expliquant la richesse spécifique de charognards par des variables environnementales traduisant l’intensité de la conversion des terres (pourcentage de surface de foret, pâturage, champs et longueur de lisière et nombre de patchs). Les premiers résultats indiquent un effet positif de la conversion du Cerrado en zones agricoles sur la richesse spécifique de charognards.

Toutefois, ces analyses sont toujours en cours. Nous sommes également toujours en train d’explorer l’effet de la conversion des terres sur l’efficacité de charognage. Pour cela, nous utilisons des modèles linéaires généralisés expliquant le temps écoulé avant que le premier charognard ne détecte l’appât par les variables environnementales et la richesse spécifique à chaque site.

Justification

Pour ce projet, j’étudie l’effet de la conversion en zone agricoles (pâturages et champs) du Cerrado, le troisième biome le plus étendue au Brésil, sur les communautés de charognards et le processus de charognage et l’efficacité de charognage.

L’utilisation du paysage, qui entraîne la déforestation et la fragmentation des zones naturelles, est l’une des principales causes de la crise de la biodiversité que nous traversons actuellement. Le biome du Cerrado est un cas d’étude remarquable pour comprendre les effets de la conversion des espaces naturels à l’agriculture sur les communautés : cette savane tropicale d’Amérique du Sud est un hotspot de biodiversité qui subit d’importants changements d’usage des sols en raison de l’expansion rapide de l’agriculture. Au profit notamment de l’élevage bovins, de la culture de la canne à sucre et plus récemment de soja, 46% de la superficie initiale du Cerrado, ont déjà été déforestés, et seuls 19,8% du biome n’auraient pas encore été perturbés par les actions anthropiques. Des impacts négatifs de ces transformations du paysage, qui entraînent une fragmentation et une perte des espaces naturels, sur les communautés ont déjà été mises en évidence pour certains groupes, y compris les mammifères. Cependant, un groupe fonctionnel a été peu étudié : celui des charognards, notamment les charognards terrestres vertébrés, auxquels nous ferons référence quand nous emploierons le terme « charognards ».

Alors que le processus de charognage a longtemps été sous-étudié, son importance pour la stabilité des communautés (en augmentant le nombre d’interactions directes et indirectes) ainsi que son rôle dans la dynamique de population de certaines espèces a été mis en évidence lors de ces deux dernières décennies. Le processus joue également un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes en général, notamment à travers son implication dans le cycle des nutriments.

Pour ce projet, je cherche à comprendre comment la richesse (spécifique) des communautés des charognards est impactée par la destruction du Cerrado au profit d’activités agricoles. Je m’intéresse également à l’effet de la conversion des terres et de la richesse spécifique qui en découlerait sur le processus de charognage. Je disposais de données pièges photographiques identifiant les espèces de charognards et la consommation d’un appât de viande sur 18 sites présentant divers niveaux de déforestation. Hors ces données n’avais été récoltées que lors d’une session, en 2019, et offraient une taille d’échantillon rendant difficiles des analyses statistiques. J’ai donc répliqué le protocole pour avoir une répétition des données en suivant le protocole indiqué dans la partie suivante.

Méthodes

Zone d’étude : Le Plateau de la Bodoquena est situé dans l’Etat du Mato Grosso do Sul, un Etat du sud-ouest du Brésil, frontalier avec la Bolivie et le Paraguay (Figure 1A). Cette région est caractérisée par un type de forêts denses, appelé cerradão, qui a subi une forte déforestation : 37% de la superficie du Mato Grosso do Sul sont utilisées comme pâturages et 11% sont dédiées à l’agriculture. De nos jours, la tendance est à l’expansion de l’agriculture au détriment des pâturages mais aussi des espaces naturels restants.

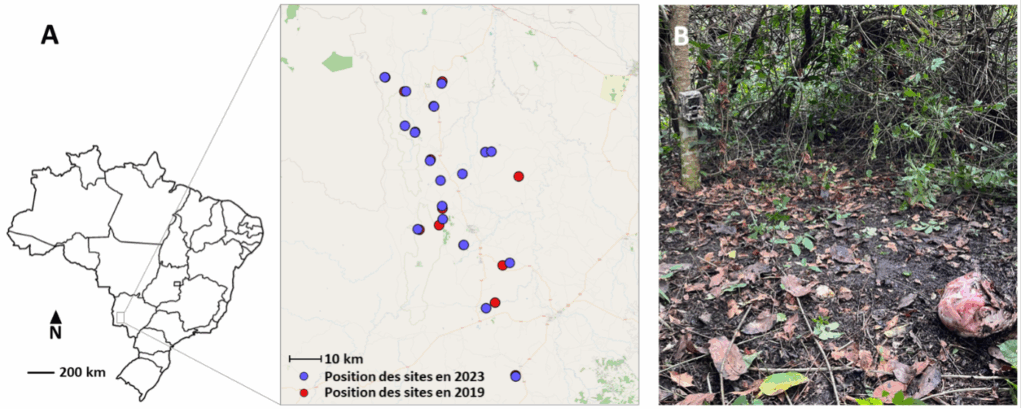

Figure 1 : A) Localisation du plateau de la Bodoquena et des 18 sites d’études. B) Dispositif mis en place durant le protocole : le piège photographique était placé à environ trois mètres de l’appât de viande de 3kg et a environ 0,5m du sol. Ce dispositif était répété 3 fois sur chaque site, en espaçant ces sous échantillons de 50 mètres.

Protocole expérimental : Du 12 avril au 02 mai, 18 sites d’étude faisant partie du programme de recherche écologique à long terme LTER-Bodoquena Plateau Program et sélectionnés sur la base d’un gradient de déforestation on été visité pour y réaliser un même protocole (Figure 1A). Sur chaque site, 3 pièges photographiques espacés de 50 mètres furent installés à 0,5 mètres de hauteur. Chaque piège fut appâté avec un morceau de viande de cochon (Sus scrofa domesticus) pesant 3 (± 0,5) kg et placé à environ 3 mètres de distance (Figure 1B). Une taille intermédiaire a été choisie pour les appâts afin de permettre l’observation d’un maximum d’espèces de la communauté, les carcasses de grande taille étant souvent monopolisées par les vautours au détriment des autres charognards.

Les données proviennent d’images capturées par deux modèles de pièges photographiques : le RECONYX® Hyperfire HC500 et le Bushnell® Trophy Cam HD Aggressor. Ces pièges se composent d’un capteur infrarouge déclenchant un appareil photographique lorsque le mouvement d’un objet chaud est détecté. Ces modèles prennent alors 3 photographies, espacées d’une seconde pour le premier et en rafale pour le second, puis sont inactifs durant une minute afin d’éviter de capturer plusieurs fois le même animal.

Le protocole avait déjà été réalisé du 15 avril au 5 mai 2019 par Audrey Renault, et la position des sites en 2023 était autant que possible identique à celle en 2019 (Figure 1A). Lors des deux sessions de terrain, les pièges photographiques appâtés furent placés au sein de la plus vaste étendue forestière du site, et furent revisités 5 jours après leur installation pour être retirés et les photographies relevées. Une durée de 5 jours a été choisie pour l’expérience car elle est a priori suffisante pour que la carcasse soit trouvée et entièrement consommée par les charognards de cette région.

En m’appuyant sur la littérature, je n‘ai gardé que les espèces capables de charognage dans les données. Une fois ce tri réalisé, j’ai également assigné la valeur de quatre traits fonctionnels à chaque espèce détectée : la taille (en kg), la grégarité (solitaires, paires, groupes <10 groupes > 10), l’habitat (foret/ouvert/generaliste) et le régime alimentaire (carnivore, omnivore ou charognard obligatoire).

Analyses : Des premières analyses utilisant des modèles linéaires généralisés (mixtes ou non) à l’aide du package lm4 ont été réalisées. Les modèles ont pour variables réponse la richesse spécifique détectée aux sites ou aux sous échantillons, un effet aléatoire site, et des variables environnementales (pourcentage de surface occupé par de la forêt, des champs ou des pâturages, nombre de patch et longueur de lisière) extraites à différentes tailles de buffer en tant que variables explicatives (300, 750, 1250 et 2000 mètres). Les modèles sont sélectionnés sur la base de leur AIC.

J’ai aussi exploré la richesse fonctionnelle. J’ai mesuré des indices de diversité fonctionnelle (richesse, divergence et régularité ; à l’aide du package mFD), que j’ai mis en variable réponse de modèles linéaires généralisés et que j’ai expliqué par les variables environnementales citées précédemment. Enfin, j’ai fait une Fourth-Corner Analysis pour estimer l’effet des variables environnementales sur la probabilité de présence des différents traits fonctionnels.

Résultats et discussion

En 2023, 5 pièges photos ont été défaillants et ne sont pas déclenchés alors que l’appât de viande avait disparu quand nous sommes revenus sur le site.

Au total 24 espèces différentes ont été détectées en 2023, avec en moyenne 5,2±2,4 espèces par site. En comparaison en 2019, 29 espèces avaient été détectées au total, et 6,1±2,6 en moyenne par site.

Les premiers résultats des GLMs et GLMMs indiquent un effet positif de la déforestation et du pourcentage de surface occupée par des pâturages sur la richesse spécifique des charognards. Les modèles avec les variables « pourcentage de foret » et « pourcentage de pâturage » ressortent de manière consistante dans les modèles présentant des delta AIC <2. De même, les modèles avec un effet lisière se retrouve aussi à plusieurs reprises dans les modèles avec un delta AIC <2 et indiquent un effet positif de la lisière de forêt sur le nombre d’espèces de charognards vues aux pièges photos.

Les analyses fonctionnelles, RLQ et la régression des indices de diversité fonctionnelle contre les variables environnementales, n’ont pas donné de résultats clairs. Lors des analyses réalisées, les données des oiseaux et des mammifères étaient groupées et analysées ensemble. Nous voulons maintenant séparer les données des deux taxons pour voir si des patrons différents et plus nets en émergent.

Références

Aucune

Utilisation de la bourse

Cette bourse m’a permis de payer le chauffeur qui nous a guidé sur le terrain (725,42 euros), les piles mises dans les pièges photos (158,58), la viande pour les appats 571,04) et j’ai pris en compte l’argent de la SFE2 pour compléter les dépenses liées aux sacs qui ont été achetés pour stocker la viande (une trentaine d’euros). Pour justifier le fait que nous avons eu a engager un chauffeur, Almir a été chauffeur pour l’UFMS pendant trente ans, et a pris sa retraite juste avant mon arrivée. Il a quand même accepté de participer à ma mission et son aide fut précieuse, car il connaissait l’emplacement de chaque site et les chemins pour s’y rendre même quand les routes habituelles étaient inutilisables.

J’ai joint à ce document l’attestation d’Almir pour le montant qu’il a reçu, les notes pour les piles et la viande ; ainsi que le détail des différentes sources de financement pour les dépenses de terrains. Outre les 3 semaines de terrains, je suis restée deux mois au Brésil afin de rencontrer et travailler avec mon collaborateur brésilien, Erich Fisher, à l’Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. La totalité des dépenses liées à ce séjour à Campo Grande a été prise en compte par la bourse de l’école doctorale et le laboratoire.

Commentaires récents