La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2) vous propose ce regard de Jean-Yves Barnagaud et Jérémy Drisch, respectivement chercheur en écologie et commissaire dans la Marine Nationale, sur la collaboration entre scientifiques et décideurs pour la mise en oeuvre des politiques publiques dans les territoires.

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

———-

Chercheurs – administrations : une interaction indispensable

pour mettre en œuvre les politiques publiques

en faveur de la biodiversité

par Jean-Yves Barnagaud(1) et Jérémy Drisch(2),

(1) : Enseignant-chercheur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, chargé de mission auprès du bureau Environnement marin et Gouvernance de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord. Emails : jean-yves.barnagaud@ephe.psl.eu ou jean-yves.barnagaud@intradef.gouv.fr

(2) : Commissaire de 1e classe (Marine), Chef du Bureau « Gouvernance, planification du développement des espaces maritimes et environnement marin », Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord | Division « Action de l’Etat en mer » – CC 01 – 50115 Cherbourg-en-Cotentin Cedex

Article édité par Anne Teyssèdre

——-

Mots clés : Biologie de la conservation, gouvernance, interface recherche-gestion,

planification de l’espace maritime, gestion intégrée, expertise, écologie scientifique, droit,

interdisciplinarité, Office Français de la Biodiversité (OFB)

——–

- Introduction

- La nouvelle place de l’écologie dans la gestion intégrée des territoires

- Les travaux scientifiques, partie intégrante des politiques environnementales

- Décloisonner gouvernance et expertise

- La clé d’une synergie réussie : un rapprochement humain au quotidien

- Former à l’interdisciplinarité

- Intégrer science et administration au quotidien

- Conclusion : des outils performants et évolutifs, un cadre humain à construire

- Glossaire

- Remerciements

- Bibliographie

- Regards connexes

- Forum de discussion sur ce regard

——

Introduction

Les chercheurs en écologie s’engagent pour mettre de diverses manières leurs compétences au service de la préservation de la biodiversité : ils sont bien présents dans la gouvernance des structures de préservation des espèces et des milieux, dans les instances consultatives, et beaucoup sont actifs dans des organisations non gouvernementales ou associations. Force est pourtant de constater, à la lecture de la littérature scientifique, que les travaux académiques intégrant réellement les contraintes et outils qui conditionnent leur opérationnalisation restent peu nombreux. On court pour cette raison le risque d’une contribution scientifique trop éloignée de la réalité expérimentée par le gestionnaire pour espérer en dériver des solutions concrètes au profit de la gestion intégrée des territoires. Dans ce Regard, nous utiliserons le cas de la protection de la biodiversité dans les espaces maritimes français pour discuter la nécessité d’une intégration des chercheurs écologues comme un maillon de la chaîne qui conduit à l’opérationnalisation des mesures de conservation, et en retour l’intérêt pour le chercheur à s’engager dans une telle démarche.

La nouvelle place de l’écologie dans la gestion intégrée des territoires

En août 2019, un patrouilleur de la Marine nationale effectue un contrôle dans la zone de quiétude* instaurée autour de l’île de Terre des îles Saint-Marcouf (Manche) par arrêté du préfet maritime* de la Manche et de la mer du Nord du 24 juillet 2019. Il relève une infraction à l’interdiction de navigation, de circulation et des mouillages des navires dans cette zone protégée, qui sera formalisée par un procès-verbal. Loin des apparences, cet événement n’est pas une simple opération de police de routine : il fait en réalité partie des premières actions de contrôle au titre de la protection de l’environnement marin réalisées en mer par une unité non spécialisée en matière de « police de l’environnement ». Alors qu’il y a encore dix ans, les moyens dédiés à l’action de l’Etat en mer n’intervenaient que pour des actions curatives (répression contre les pollutions volontaires), ils font désormais respecter les mesures préventives adoptées en vue de préserver le milieu marin, ainsi que les prescriptions environnementales des diverses autorisations administratives permettant l’utilisation et l’exploitation des ressources marines (extraction de matériaux par exemple).

Fig.1 : La surveillance et le contrôle de l’environnement marin sont une conséquence directe de l’application des stratégies de gestion intégrée en mer, élaborées à tous les niveaux en coordination entre les administrations chargées de la police et les experts écologues sur la base des travaux de recherches les plus récents (crédit : Marine Nationale)

Cette opération concrétise la mise en œuvre d’une gestion intégrée des espaces maritimes et littoraux qui considère l’environnement comme un enjeu à part entière plutôt qu’une simple contrainte imposée par le législateur. Cette mission de police est certes fondée, de manière proximale, sur des arguments d’ordre juridique qui fondent la légitimité du commandant de patrouilleur à intervenir sur le terrain environnemental, mais sa justification fondamentale est l’écosystème pour lui-même. Elle est en effet encadrée en France depuis 2017 par un Plan de Surveillance et de Contrôle pour la Protection de l’Environnement Marin (PSCPEM)* qui mobilise l’ensemble des services dotés de moyens de contrôle sur des objectifs environnementaux. Le PSCPEM s’articule avec le document stratégique de façade (DSF)* et son plan d’action pour le milieu marin (PAMM)*, dont il reprend les orientations et la spatialisation.

La biodiversité et l’environnement ne sont donc plus considérés comme un enjeu transversal, secondaires et aux contours flous, mais bien comme un socle des politiques publiques maritimes pouvant être associé à des mesures de police. On peut raisonnablement y voir une mise en application très pratique, sur une étendue spatiale bien délimitée, de l’esprit de la biogéographie de la conservation (Ladle and Whittaker 2011), soit la mise en place d’une stratégie qui vise à préserver l’intégrité des patrons et processus écologiques au niveau d’une région maritime entière, et non plus seulement à échelon local. Pragmatiquement, la chaîne qui conduit à l’opérationnalisation de ces documents stratégiques incarne la mise en commun de trois grandes compétences : la compétence scientifique, qui permet d’identifier les processus écologiques à enjeu, de prédire les effets des perturbations et leur incertitude, de proposer des grandes lignes de réponse et de suivre les mesures mises en place; la compétence juridique, du niveau stratégique à la police de proximité; et la compétence opérationnelle qui permet l’application effective sur le terrain de la surveillance et de l’intervention.

Les travaux scientifiques, partie intégrante des politiques environnementales

Le contrôle et la surveillance de l’environnement marin puisent donc leur source dans un long processus dont tous les niveaux requièrent une véritable synergie entre les multiples usages des espaces maritimes. Parmi cet ensemble, la compétence scientifique est bien visible à l’échelon international, puisqu’elle contribue largement, à travers des groupements d’experts internationaux (dont le GIEC* et l’IPBES*), à la mise en place des grands accords multipartites – comme les objectifs d’Aïchi*, ou la forte impulsion de l’UNESCO dans l’engagement de démarches de planification spatiale maritime* à échelle mondiale. La quasi-totalité des démarches de planification engagées à travers le monde en réponse à ces grandes orientations, tant au niveau régional (Etats riverains) que national, requiert ainsi une forte dimension scientifique dès leur initiation pour définir l’état de référence des écosystèmes marins au début de la démarche, mais aussi évaluer par des modèles prédictifs les impacts de chaque usage sur cet état de référence et l’efficacité des mesures envisagées en réponse (Ehler and Douvere 2009).

Au sein de l’Union Européenne et donc pour la France, cette implication est rendue nécessaire par les termes mêmes des textes fondateurs pour la mise en œuvre d’une politique maritime intégrée. La DCPEM*, directive cadre pour la planification de l’espace maritime, impose depuis 2014 aux Etats membres de tenir compte « lorsqu’ils mettent en place et en œuvre une planification de l’espace maritime,[…] des aspects économiques, sociaux et environnementaux […], en appliquant une approche fondée sur les écosystèmes[…]». Le pilier environnemental de cette politique, sur lequel doit s’appuyer la planification de l’espace maritime, est la DCSMM*, texte de référence qui vise depuis 2008 à « maintenir la diversité biologique et préserver la diversité et le dynamisme des océans et des mers et en garantir la propreté, le bon état sanitaire et la productivité. » et dont l’objectif principal est que les États membres prennent « toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique* du milieu marin » (art. 1er). A cette fin, la DCSMM précise que « les programmes de mesures aux fins de la gestion et de la protection du milieu marin doivent être souples et évolutifs et prendre en compte les évolutions scientifiques et techniques. »

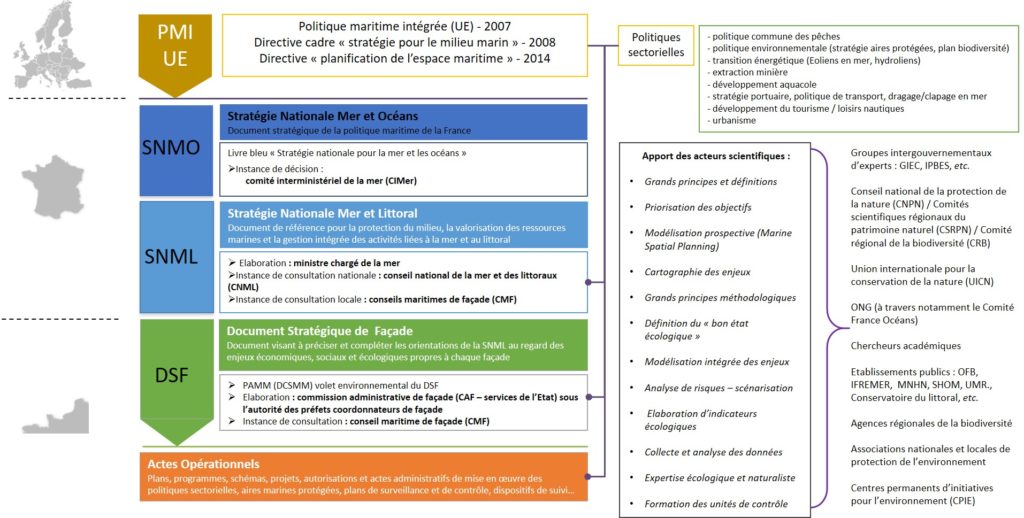

En France, la déclinaison de ces grandes orientations se fait dans un premier temps par l’élaboration d’une stratégie nationale pour la mer et le littoral*, qui précise les ambitions de la politique maritime de la France. Dans un second temps, ces orientations sont déclinées à l’échelon des façades maritimes, qui sont définies géographiquement sur la base de caractéristiques hydrologiques, océanographiques et biogéographiques dans un document stratégique de façade* (articles L219-3 à L219-5-1 et articles R219-1-7 à R219-1-14 du code de l’environnement). Co-construit avec les acteurs de la mer et les élus de la façade sous l’autorité des services de l’Etat, ce document a pour objectif d’aménager l’espace marin pour que chaque filière y trouve sa place tout en préservant les écosystèmes marins. Cela passe nécessairement par la conjonction d’objectifs stratégiques à la fois sur le plan socio-économique et environnemental, la nouveauté de ces documents résidant dans le rôle central, imposé par le droit européen comme français, de l’atteinte du « bon état écologique* » des écosystèmes (voir la Figure 2 ci-dessous).

La protection de l’environnement marin est un processus multi-échelles de gestion intégrée ; les scientifiques y concourent à chaque étape, de la définition des objectifs stratégiques à la mise en œuvre de mesures opérationnelles sur le terrain, en lien avec les services de l’Etat et les multiples acteurs locaux. » (crédit : Jérémy Drisch, Préfecture Maritime MMDN)

Pour cela, le document stratégique de façade* s’appuie sur un pilier environnemental entièrement transversal, appelé plan d’action pour le milieu marin, spécifiquement dédié à cet enjeu écologique. Il repose sur trois éléments clés : la définition d’un état de référence (le « bon état écologique* »), qui décrit l’ensemble des processus écologiques à préserver pour garantir la survie durable des écosystèmes marins dans leur diversité et leurs dynamiques ; la définition d’objectifs à atteindre dans la durée de validité du plan d’action (pas moins de 300 objectifs environnementaux à atteindre en six ans pour la Manche et la Mer du Nord) ; et la définition d’indicateurs pertinents permettant de suivre l’atteinte de chacun de ces objectifs. Il est intéressant de remarquer que ces objectifs concernent non seulement des richesses en espèces ou des taxons d’intérêt patrimonial, mais aussi des caractéristiques fonctionnelles, des réseaux d’interactions interspécifiques et des descripteurs génétiques, tous autant sous forme d’état statique que de flux.

Le document stratégique de façade (DSF*) permet, sur cette base, de redéfinir le partage des usages de la mer en intégrant dès l’échelon stratégique de nouvelles zones et formes de protections pour les habitats sensibles et les processus-clé du fonctionnement des écosystèmes marins. Le plan d’action pour le milieu marin tient ainsi compte, comme préconisé par la DCSMM*, des paradigmes scientifiques les plus actuels : une biodiversité multi-facettes, multi-échelles et dynamique (Bellard et al. 2012).

Le rôle de l’écologue ne peut dès lors plus se borner à une simple expertise sur des orientations générales : il devient l’opérateur et le garant de la pertinence de l’état de référence quantitatif, des objectifs chiffrés et des outils du plan d’action et de son plan de surveillance. La mise en place des nouvelles Zones de Conservation Halieutiques (ZCH) est un excellent exemple de cette contribution centrale de l’écologue dans la mise en place de la gestion intégrée. Les ZCH sont conçues comme des zones de gestion multi-acteurs qui peuvent impliquer des restrictions pour les usagers de la mer, afin de garantir le maintien à long terme de fonctions écosystémiques essentielles à la préservation durable des espèces-ressources halieutiques (articles L924-1 à L924-6 du code rural et de la pêche maritime).

Deux caractéristiques directement issues des paradigmes actuels de la biologie de la conservation en font un outil réellement novateur. Premièrement, elles reposent sur une définition fonctionnelle qui reflète la complexité des processus écologiques (voies migratoires, zones de frai, nourriceries), faisant ainsi écho à la nécessité de préserver les services écosystémiques et non seulement les espaces à fortes abondance ou diversité (Barbier 2017, et voir le regard R4). Deuxièmement, les ZCH sont mobiles dans l’espace et régulièrement révisées afin de suivre les dynamiques spatio-temporelles des processus visés (par exemple, modification de la phénologie d’une espèce ou déplacement géographique d’une frayère). Une étape clé dans la définition des ZCH, clairement identifiée par les textes réglementaires (articles R924-1 à R924-7 du code rural et de la pêche maritime), consiste en la cartographie prédictive de zones fonctionnelles halieutiques (ZFH), secteurs dont l’enjeu pour le cycle de vie d’une espèce-ressource est établi à partir des données disponibles et d’échantillonnages dédiés (voir aussi le regard R60 de K. Guizien).

Cette étape de modélisation, développée à partir d’un flux méthodologique élaboré et testé par une équipe de recherche (Delage and Le Pape 2016), est suivie d’une étape de compilation et de priorisation qui superpose aux cartographies prédictives des enjeux supplémentaires (par exemple, l’identification d’espèces ou de fonctions prioritaires). Ce processus de désignation sanctuarise une interaction entre chercheurs, porteurs d’enjeux, administration et opérateurs de terrain. Il reflète ainsi l’émergence d’une nouvelle gouvernance qui intègre les paradigmes et méthodologies les plus récentes de la biologie de la conservation, tout en impliquant le chercheur comme acteur essentiel dans le flux décisionnel.

Décloisonner surveillance et expertise

Au-delà de l’exemple émergent de la planification des espaces maritimes, le chercheur écologue reste en position relativement périphérique dans les processus de décision sur les stratégies territoriales. Les chercheurs académiques sont certes bien représentés dans les diverses instances de gouvernance – tant au niveau national (Conseil national de la mer et du littoral, Comité national de la biodiversité, Conseil national pour la protection de la nature, Comité France Océan) qu’au niveau de la façade maritime (conseil maritime de façade*, et bientôt dans le comité de suivi et le conseil scientifique pour le suivi environnemental des champs éoliens en mer) et des aires marines protégées (conseils de gestion des parcs naturels marins, comités consultatifs des réserves naturelles, comités de pilotage des sites Natura 2000). Il s’agit toutefois d’un rôle satellite, au sens où le rôle du chercheur se cantonne à celui de l’expert, impliquant une mise en retrait supposée garantir son indépendance intellectuelle et son recul critique, mais qui tend à cloisonner des compétences dont la synergie est indispensable à la mise en place des politiques en faveur de la biodiversité.

Fig.3 : Les comités de pilotage Natura 2000 sont des lieux de concertation opérationnelle entre chercheurs, administrations et gestionnaires d’espaces naturels (crédit : Héloïse Benoît)

Cette satellisation de l’écologue renforce l’idée, assez généralement partagée dans les administrations concernées, que son rôle est sinon accessoire (au sens où sa contribution est conditionnée par des facteurs plus prioritaires d’ordre juridique ou administratif), du moins difficile à traduire en effets sur le papier et sur le terrain. De fait, les contributions issues du milieu académique, y compris de la part d’écologues reconnus et bien introduits dans les chaînes de décision, sont souvent considérées comme manquant de pragmatisme et génératrices d’entropie, alors même que les documents stratégiques, tels que ceux mentionnés plus haut, en incorporent les recommandations. La nécessité imposée à la recherche d’un travail sur le temps long, mettant en valeur l’incertitude inhérente aux résultats scientifiques et leur reproductibilité, complexifie d’autant plus les interactions aux échelons locaux que la prise de décision en matière d’administration des territoires compose souvent avec des enjeux immédiats et fluctuants qui nécessitent des réponses rapides.

Ce cloisonnement paradoxal est quasi-structurel. L’Office Français de la Biodiversité (OFB)*, nécessaire organe de transfert qui garantit la permanence d’une expertise écologique dans le fonctionnement des institutions, devient souvent aux yeux des administrations le guichet unique du conseil scientifique. Ce rôle, complété sur certains objectifs par l’apport du Muséum National d’Histoire Naturelle (et en particulier de l’unité mixte de service Patrinat) et de l’IFREMER*, fonctionne relativement bien au sens où il garantit effectivement la disponibilité d’experts capables de synthétiser les exigences de la gouvernance et la méthodologie scientifique (protocoles d’échantillonnage, bancarisation et analyse de données, production de résultats et de recommandations). Il pêche cependant par son exclusivité pour deux raisons. Premièrement, la sur-sollicitation des experts de l’OFB et de l’UMS Patrinat qu’implique la montée en puissance de l’environnement dans les politiques publiques les prive souvent de la prise de recul nécessaire pour intégrer le flux de publications scientifiques particulièrement dynamique en écologie. Il en résulte une difficulté récurrente à transcrire la production de connaissance académique en applications effectives, plus ou moins prégnante selon les domaines : on le constate par exemple dans le cadre du traitement des données issues des sciences participatives ou de la prise en compte de l’incertitude dans les modèles prédictifs de distributions d’espèces, d’autres méthodes étant plus immédiatement intégrées (dispositifs automatisés de suivi de populations ou de mouvements animaux, ADN environnemental, télédétection).

Deuxièmement, la délégation complète de l’expertise scientifique à l’OFB* prive chaque administration d’une capacité d’appréciation autonome du message scientifique, qu’elle ne reçoit que sous un format prédigéré et considéré comme annexe. Ce flux fonctionne dans la majorité des situations, mais peut créer des incompréhensions ou altérer les interactions entre administrations lorsqu’il s’agit de passer à l’opérationnalisation des mesures, ou de trancher sur un enjeu-clé. Les points de blocage peuvent être d’ordre culturel (une incompréhension sur la nature d’un enjeu), sémantique (un même mot ayant une connotation divergente entre écologues et juristes, comme par exemple les termes « écosystème », « échelle » ou « résilience »), ou méthodologique (en particulier l’acceptation de l’incertitude sur un résultat scientifique, vu comme un élément indispensable d’appréciation d’un côté, un obstacle à la prise de décision de l’autre).

La clé d’une synergie réussie : un rapprochement humain au quotidien

Malgré l’efficience incontestablement croissante de la mise en application des politiques environnementales (perfectible certes, mais mesurons le chemin parcouru en une décennie), il reste donc un décloisonnement à opérer entre administration et science. L’objectif est double. Il s’agit en premier lieu de compléter l’apport de l’OFB* et des autres organes de transfert par cette capacité d’appréciation autonome au profit d’une fluidification des échanges, mais aussi de fournir au chercheur académique la capacité effective de remplir son rôle de support aux politiques publiques, acté par les textes et de plus en plus souhaité par les scientifiques.

C’est peut-être la définition de l’expert dans le processus de gouvernance qui est à réexaminer. Le chercheur académique, historiquement posé comme dépositaire d’un savoir et d’une méthode qui dépassent les contraintes sociétales immédiates, peut être tenté par l’idée – et l’inévitable déception – que la solution scientifique à un problème écologique constitue un idéal dont la non-atteinte ne peut aboutir qu’à une situation insatisfaisante. La littérature scientifique reflète assez bien cet état d’esprit, par exemple à travers les publications qui émettent des recommandations sur la répartition des aires protégées en réponse au changement climatique indépendamment du contexte économique et sociétal (Hannah et al. in press, pour un exemple récent parmi de nombreux autres; et voir le Regard R76 de F. Ducarme).

Si ces travaux sont nécessaires autant d’un point de vue académique que pour fournir des objectifs initiaux aux compromis qui construisent la gestion intégrée, le résultat n’est pas exploitable en termes de gouvernance tant les enjeux transverses, ignorés par ce type de publications, sont tout aussi majeurs. La préservation de la biodiversité ne peut se concevoir qu’en termes de gestion intégrée, en ce sens que ses objectifs ne sont atteignables que si elle se construit en synergie, et à égalité de traitement, avec d’autres enjeux prioritaires pour l’Etat : défense et sécurité nationale, sûreté, stratégie économique (maintien d’une filière ou d’une activité dynamique, garante de l’aménagement durable des territoires et par là même de la pérennité des mesures de protection de l’environnement), enjeux sociétaux (qualité de vie) en particulier.

L’acceptabilité sociale des politiques environnementales est, de plus, un élément socle pour parvenir à l’effet final recherché, la protection du milieu. Sans cela, la préservation d’un ordre public (incluant la police de l’environnement) peinerait à être maintenu. La mise en place d’une mesure de protection forte dans une aire protégée (comme celle mise en place autour des îles Saint Marcouf, citée précédemment) nécessite en effet une concertation locale impliquant l’ensemble des usagers et des associations concernées. Négliger cette étape de compromis, fût-ce sur un argumentaire scientifiquement solide, serait de nature à limiter, voire anéantir l’impact d’une mesure restrictive nouvelle associée à une dimension répressive. Dans les faits, on constate que le succès d’une règle est conditionné par l’association des usagers à sa définition, l’argument scientifique ne pouvant y suffire.

Fig.4 : Espèce-phare du plan d’action pour le milieu marin de la Manche et de la Mer du Nord, le Phoque gris justifie les mesures renforcées de surveillance, contrôle et protection sur toute la façade maritime, opérées conjointement par les services de l’Etat, les scientifiques, les gestionnaires d’espaces naturels et les associations locales. (crédit : Romulad Le Hénaff, Marine nationale)

En clair, une recommandation scientifique n’est guère plus qu’un élégant exercice de style si elle n’intègre pas d’emblée ces autres priorités qui garantissent sur le long terme l’autonomie, la sûreté et le respect des valeurs fondamentales des Etats, tout aussi majeures que la préservation de la biodiversité. Il ne s’agit pas de nier la valeur informative de la recherche fondamentale et des études de cas n’intégrant que des processus biologiques : au-delà de leur rôle de génération de connaissance, elles contribuent à définir le bon état écologique* des écosystèmes marins et constituent un préalable nécessaire à l’identification des enjeux prioritaires à son atteinte. Néanmoins, l’association d’une recherche productrice de connaissances et d’une recherche directement déclinable en mesures de terrain est une condition essentielle à la crédibilité des travaux scientifiques aux yeux de l’ensemble des partenaires.

Cette idée pourrait sembler un truisme, mais une simple consultation de la littérature en biologie de la conservation portant sur des questions de gestion des territoires révèle que, bien souvent, les recommandations à vocation opérationnelle proposées ne tiennent compte ni des compromis entre usages, ni du cadre juridique définissant le champ des possibles – ces dimensions étant reléguées à des perspectives vagues qui restent le plus souvent sans suite. Cet état de fait s’explique en partie par la complexité méthodologique qu’implique un exercice transdisciplinaire, mais aussi par un déficit culturel latent dans la communauté des chercheurs en biologie de la conservation, souvent peu introduits aux principes fondamentaux du droit de l’environnement, au fonctionnement des politiques publiques et aux règles des structures de gouvernances qui exploitent leurs propres travaux. Ainsi, il arrive régulièrement que des auteurs de travaux sur les aires protégées marines ignorent de bonne foi l’existence même de la DCSMM*, qui pourtant encadre toutes les actions en faveur de la protection des écosystèmes marins, et, ironiquement, est à l’origine de nombreux appels d’offre de recherche scientifique sur le milieu marin.

Former à l’interdisciplinarité

Il serait injuste de reprocher aux chercheurs écologues leur manque de connaissances en matière de gouvernance, de politiques publiques et de droit, mais si la biologie de la conservation a réellement vocation à devenir une science d’action, il est nécessaire de s’interroger sur la manière de le combler. Il ne s’agit pas, à nouveau, de censurer une recherche fondamentale sur la biodiversité, mais bien au contraire d’en renforcer l’impact à travers une capacité accrue à en intégrer les résultats dans les travaux à vocation appliquée. L’acquisition d’une culture de base sur le droit et les politiques de l’environnement, les institutions et les processus de gouvernance au cours de la formation des chercheurs – à l’échelon du master ou du doctorat – serait une première étape. Il s’agirait pour le chercheur en devenir de s’acculturer à un cadre culturel et sémantique qui lui permettent non seulement d’interagir efficacement avec les administrations chargées de l’environnement, mais aussi d’intégrer spontanément cette idée de conciliation entre les enjeux dans sa pratique quotidienne de la recherche.

Symétriquement, il existe clairement un déficit de formation aux questions écologiques dans les cursus administratifs qui orientent vers la gouvernance (parcours de l’enseignement supérieur dans les sciences juridiques, administratives et politiques) et les opérateurs du contrôle environnemental (écoles de police, de douane, de la marine et de gendarmerie par exemple). L’argument récurrent que l’environnement est accessoire dans ces formations ne tient plus, tant la transversalité de l’enjeu fait que la plupart des jeunes administrateurs et contrôleurs auront à un moment ou un autre de leur carrière à composer avec un sujet écologique. Il devient donc nécessaire d’introduire ces enjeux et la sémantique afférente dès la formation initiale, tout en élaborant une offre de formation en cours de carrière afin de mettre ou remettre les personnels à niveau. Ce chantier, embryonnaire, est pour l’instant surtout dévolu à des formations spécifiques (comme le mastère spécialisé en « Politiques publiques et stratégies pour l’environnement » d’Agroparistech) ou à l’OFB, qui ne pourra pas en absorber la totalité. Il pourrait toutefois évoluer en un partenariat entre établissements d’enseignement supérieur dans lequel les sociétés savantes (notamment la Société Française d’Écologie et d’Évolution) et les grands laboratoires de recherche pourraient jouer un rôle clé.

Intégrer science et administration au quotidien

Les formations, fussent-elles à double sens, ne suffiront pas pour créer cette synergie entre approches scientifiques et administratives de la question environnementale. En ce sens, la présence effective de scientifiques dans les instances de gouvernance (et non seulement de support, comme l’OFB) apparaît comme un atout majeur – quoique rarement exploité. Si des personnes de formation scientifique sont effectivement présentes dans les services environnement des Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, la culture scientifique a plus de mal à s’intégrer dans d’autres administrations. Pourtant, les expériences, lorsqu’elles sont tentées, fonctionnent. L’implication de scientifiques issus de la recherche académique permet de réaliser sur le long terme cette nécessaire acculturation aux questions écologiques : actions de formation ciblées, suivi renforcé des interactions avec l’OFB, des autorisations administratives devant donner lieu à des prescriptions environnementales, des évaluations d’impact environnemental ou des évaluations d’incidence Natura 2000. Expérimentée à la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, cette intégration favorise une plus grande proactivité dans la composante environnementale de la stratégie maritime de façade. Au vu des premiers résultats obtenus, ce décloisonnement, vécu de part et d’autre comme un véritable moteur de l’action environnementale et comme une source d’enrichissement transversal, mériterait probablement d’être généralisé.

Fig.5 : En première ligne de la police de l’environnement marin, les sémaphores permettent de surveiller en permanence les espaces protégés marins. Cette nouvelle mission fait l’objet d’une formation aux enjeux environnementaux menée conjointement par les écologues et la marine (crédit : Jean-Yves Barnagaud)

Reste le problème de son montage, qui ne peut se concevoir sous le seul angle du recrutement de scientifiques dans l’administration si l’objectif est de créer une véritable porosité avec le milieu académique. L’exemple des préfectures maritimes est un cas particulier facilité par la possibilité de recrutement d’experts à temps partiel ou de contractuels issus de la recherche, mais ce montage est trop spécifique pour impacter l’ensemble des administrations concernées : il y a là un véritable chantier à ouvrir qui pourrait s’appuyer sur l’idée de réserve civique émise durant la crise COVID-19. Le problème se pose aussi en termes de valorisation, pour le chercheur scientifique, de cette activité de transfert. L’évaluation de la recherche étant quasi-exclusivement dirigée vers la production académique, les activités de transfert, pourtant partie intégrante des missions des chercheurs et enseignants-chercheurs, sont difficiles à inclure dans les rapports d’activité, et se révèlent par conséquent peu incitatives. Cette situation est exacerbée par des divergences dans les rythmes structurant la temporalité du travail scientifique et administratif : seule une acculturation mutuelle permettant de mieux prioriser les besoins et cadrer leur réalisation pourra résorber cette difficulté centrale. Il y a donc un travail de fond à opérer afin de jeter les bases d’une intégration recherche-gouvernance qui dépasse le cadre ponctuel des comités d’experts et de quelques initiatives locales.

Conclusion : des outils performants et évolutifs, un cadre humain à construire

Ce ne sont donc pas les outils au service de la gestion intégrée de la biodiversité qui manquent – ils existent, avec leurs défauts de jeunesse et leur forte dynamique évolutive, mais bien un décloisonnement humain à opérer. Pour être efficace dans sa mission d’accompagnement, l’OFB aura à court terme besoin d’interlocuteurs formés aux enjeux et méthodes scientifiques dans chaque administration. Les chercheurs écologues, en recherche croissante d’engagement dans la société civile (voir par ex : https://sfecologie.org/2020/03/06/video-journee-thematique-ecologues-crise-ecologique/), semblent désormais à même de s’approprier les enjeux de la gouvernance environnementale, même si l’acculturation au droit, aux politiques publiques et à l’organisation administrative reste à opérer – cet objectif étant à portée.

Un raisonnement symétrique pourrait au demeurant s’appliquer aux chercheurs de l’ensemble des disciplines qui interagissent avec des problématiques de biodiversité dans le cadre de la gestion intégrée des territoires (géographie, sociologie, économie et droit en particulier). Les opérateurs eux-mêmes, de l’échelon stratégique aux contrôleurs de terrain, semblent prêts à s’engager dans une collaboration plus étroite, tant la complexité des enjeux écologiques rend évidente la nécessité d’un apport scientifique de proximité qui ne peut être délégué aux seuls organes d’expertise. Reste à créer le substrat à cette nouvelle forme de collaboration entre chercheurs et gestionnaires, qui passe par une formation à double sens et sa reconnaissance par les structures tutelles. La démarche a tout pour s’avérer gagnant-gagnant : une expertise scientifique plus proche des besoins, pour des décisions plus en phase avec les enjeux écologiques.

Glossaire :

Bon état écologique (BEE) des écosystèmes marins : Terme juridique. Afin d’atteindre l’objectif fixé par la DCSMM*, le BEE a été défini juridiquement comme « l’état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans » (Art. L219-8 Code de l’environnement). Il est évalué sur la base de descripteurs prévus par la DCSMM* dont la méthodologie d’évaluation est précisée dans l’arrêté ministériel du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique et aux normes méthodologiques d’évaluation.

Conseil maritime de façade : Conseil créé, à l’échelle de chaque façade maritime « pour l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer ». Ce conseil est composé « de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des ports décentralisés, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l’environnement. Il se réunit au moins une fois par an » (Art. L219-6-1 du code de l’environnement). Les préfets coordonnateurs* qui président ce conseil, s’appuient sur lui pour élaborer et mettre en œuvre le DSF* et le PAMM*.

DCSMM : Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008, dite directive-cadre stratégie pour le milieu marin, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

DCPEM : Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (DCPEM) : directive adoptée par l’Union européenne pour définir un cadre commun de planification spatiale maritime* adaptée aux Etats membres. Ce cadre est basé sur une approche transfrontière et transsectorielle pour garantir une coexistence durable, efficace et sûre des activités humaines en mer. L’objectif est de réduire les conflits d’usages, donner de la prévisibilité aux acteurs économiques, accroître la coopération transfrontière, et protéger l’environnement marin.

Document stratégique de façade (DSF) : Pour chacune des quatre façades maritimes métropolitaines définies par le code de l’environnement (Manche-Est – Mer du Nord, Nord-Atlantique – Manche Ouest, Sud-Atlantique et Méditerranée), un document de planification, le document stratégique de façade, doit préciser les conditions de mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral en tenant compte des spécificités et aspirations locales. Il comporte une planification spatiale sous la forme d’une carte des vocations des espaces maritimes. A ce titre, il est l’outil de mise en œuvre de la DCPEM*. En métropole, le document stratégique de façade est élaboré par l’État sous l’autorité des préfets coordonnateurs*, en concertation avec les acteurs maritimes et littoraux réunis au sein du conseil maritime de façade*. Les règles applicables au DSF sont énoncées aux articles R219-1-7 à R219-1-14 du code de l’environnement.

GIEC (IPCC en anglais) : Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat est un organisme intergouvernemental dont la mission est de synthétiser les données sur le réchauffement climatique d’origine humaine afin d’en évaluer les conséquences économiques, écologiques et sociétales, analyser les risques et proposer des scénarios d’adaptation.

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer

IPBES : La Plateforme Intergouvernementale Scientifique et politique sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques est un groupe international d’experts dont la mission est de synthétiser les données sur la dynamique de la biodiversité mondiale, en évaluer les conséquences socio-économiques et conseiller les Etats dans leur prise de décision en matière de politique écologique.

Objectifs d’Aïchi : Il s’agit du plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 pour la Planète adopté lors de la 10ème conférence des Etats parties à la Convention sur la diversité biologique en octobre 2010. Ce plan définit 20 objectifs à atteindre, dont le 11ème fixe à 10% la proportion des eaux marines et côtières soumises à des mesures de protection de la biodiversité.

OFB : Office Français de la Biodiversité, issu de la fusion en janvier 2020 de l’Agence Nationale de la Biodiversité (AFB) et de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

Plan d’action pour le milieu marin (PAMM) : Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE) de l’Union européenne, chaque État doit élaborer une stratégie marine, déclinée en plans d’action pour le milieu marin (article L 219-9 du code de l’environnement) à l’échelle de chaque façade maritime. Ces PAMM comprennent les éléments suivants : (i) une évaluation initiale de l’état du milieu marin, (ii) une définition du bon état écologique* qui est l’objectif final à atteindre. Il est défini au moyen de onze descripteurs précisés par la directive cadre, (iii) la fixation d’objectifs environnementaux permettant d’atteindre le bon état écologique*, (iv) un programme de surveillance qui comprend l’ensemble des suivis et analyses mis en œuvre pour s’assurer de l’avancement du programme de mesures, et au final, de l’atteinte des objectifs, (v) un programme de mesures qui constitue la partie opérationnelle du plan d’action pour le milieu marin. Il prend en compte l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre pour atteindre l’objectif de bon état écologique* des eaux marines. Désormais, le PAMM est intégré au DSF* dont il constitue le volet environnemental.

Plan de surveillance et de contrôle pour la protection de l’environnement marin (PSCPEM) : A la suite du comité interministériel de la mer de novembre 2016, il a été décidé par le Gouvernement d’organiser l’action opérationnelle de ses administrations pour renforcer la protection de l’environnement marin. Dans ce cadre, un plan de surveillance et de contrôle de la façade est adopté annuellement depuis 2017 par les préfets coordonnateurs*, et sous l’autorité du préfet maritime* sont mobilisés des moyens concourant à l’action de l’Etat en mer (douane, gendarmerie maritime, marine nationale, gendarmerie, affaires maritimes). Dans le cas des îles Saint-Marcouf, il s’agit du plan de surveillance et de contrôle de la façade Manche Est – mer du Nord approuvé par arrêté du préfet maritime* de la Manche et de la mer du Nord et du préfet de Normandie.

Planification spatiale maritime : Selon l’UNESCO qui en a promu le concept, il s’agit d’un processus public d’analyse et de répartition spatio-temporelle d’activités anthropiques dans les zones marines afin d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux généralement spécifiés dans le cadre d’un processus politique. La planification spatiale maritime est, entre autres caractéristiques, axée sur l’écosystème et sur la gestion par zone. Elle est intégrée, adaptative, stratégique et participative. Connu dans le monde anglo-saxon sous le sigle MSP ou PSM en français, l’Union européenne parle davantage de planification de l’espace maritime* (PEM).

Politique maritime intégrée : Il s’agit de développer une approche globale et la mise en cohérence de l’ensemble des politiques sectorielles ayant trait au maritime (transport, pêche, énergie, recherche, tourisme…), l’idée sous-jacente étant de permettre le développement d’une économie maritime conciliant tous les usages entre eux tout en diminuant l’impact de ceux-ci sur le milieu marin. Lancée sous l’impulsion de l’Union européenne, au travers d’un livre vert sur la politique maritime de l’UE adoptée en 2007, plusieurs outils ont depuis lors été mis en place pour en permettre sa mise en œuvre.

Préfets coordonnateurs de façade maritime : Les façades maritimes ont été définies comme périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral*, dont le document stratégique de façade (DSF)* est la déclinaison. Définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, elles sont aussi l’échelon choisie pour la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin au travers du plan d’action pour le milieu marin (PAMM)*. Ont donc été désignés pour cet échelon géographique, des préfets coordonnateurs* chargés d’adopter et de mettre en œuvre le DSF* en s’appuyant pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre sur une commission administrative de façade (CAF) qu’ils co-président. Ces deux mêmes préfets sont chargés conjointement d’organiser l’élaboration du plan d’action pour le milieu marin, de l’approuver et de coordonner sa mise en œuvre. Ils président enfin conjointement le conseil maritime de façade*, créé pour l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, qui est étroitement associé à l’élaboration des différents volets du DSF* et du PAMM*. Les préfets coordonnateurs sont les suivants : pour la façade » manche Est-mer du Nord ”, correspondant aux régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie, le préfet maritime* de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ; pour la façade » Nord Atlantique-Manche Ouest ”, correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire, le préfet maritime* de l’Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ; pour la façade » Sud Atlantique ”, correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, le préfet maritime* de l’Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ; pour la façade » Méditerranée ”, correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, le préfet maritime* de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Préfet maritime : Représentant de l’Etat en mer, il est l’autorité investie du pouvoir de police générale en mer. Au titre du décret 2004-112 il a autorité dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’Etat en mer, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement. Il a donc un rôle majeur dans le pilotage du réseau des aires marines protégées. A ce titre, il assure la coordination technique du réseau de sites Natura 2000 en mer, co-conduit la procédure de création de parcs naturels marins avec les préfets de département désignés et exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès des instances de ces parcs, préside ou co-préside les différents organes de gouvernance des aires marines protégées (sites N2000, réserves naturelles nationales…), suit ou accompagne la mise en œuvre des actions issues des documents de gestion (DOCOB, plans de gestion…) et pilote ou co-pilote à la création ou l’extension des périmètres. Du fait de son pouvoir réglementaire, il adopte les réglementations définies dans le cadre de l’animation des AMP (arrêtés de protection de biotope, mesures de gestion pêche dans les sites N2000, arrêtés réglementant le mouillage ou la navigation à des fins environnementales…). Responsable de la coordination des moyens de l’Etat en mer, il est un acteur majeur de la mise en œuvre de la politique de surveillance et de contrôle en faveur de l’environnement marin, jugée prioritaire de l’action de l’Etat en mer par le comité interministérielle de la mer. A ce titre, il anime et coordonne l’action en mer des administrations, services déconcentrés et opérateurs publics ainsi que la mise en œuvre de leurs moyens.

Stratégie nationale pour la mer et le littoral : Elaborée par l’Etat, cette stratégie est le document « qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique*, mentionné au I de l’article L. 219-9, pour l’utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale ». Il s’agit du cadre national pour la politique maritime intégrée*. Il est décliné au niveau de chaque façade maritime dans le DSF*.

Zone de quiétude : En mer, zone de protection renforcée dans laquelle est interdite la navigation, le mouillage et toute autre activité afin de protéger des habitats ou espèces protégées.

Remerciements

Cet article a émergé au cours de la Journée thématique « Les écologues face à la crise écologique » organisée par la SFE2 le 3 février 2020. Il a bénéficié des relectures de Mr Christophe Aulert, directeur délégué de la façade maritime Manche mer du Nord de l’Office Français de la Biodiversité, et de Mme Héloïse Benoît, adjointe du bureau « Gouvernance, planification du développement des espaces maritimes et environnement marin » à la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Bibliographie

Barbier E.B., 2017. Marine ecosystem services. – Current Biology 27: R507–R510.

Bellard C. et al., 2012. Impacts of climate change on the future of biodiversity. – Ecology Letters 15: 365–377.

Delage N. & Le Pape O., 2016. Inventaire des zones fonctionnelles pour les ressources halieutiques dans les eaux sous souveraineté française. Première partie : définitions, critères d’importance et méthode pour déterminer des zones d’importance à protéger en priorité.: 36 p.

Ehler C. & Douvere F., 2009. Marine Spatial Planning: a step-by-step approach toward ecosystem-based management. Intergovernmental Oceanographic Commission and Man and the Biosphere Programme.

Hannah, L. et al, 2020. 30% land conservation and climate action reduces tropical extinction risk by more than 50%. Ecography, in press.

Ladle R. & Whittaker R.J., 2011. Conservation Biogeography. – Wiley-Blackwell.

Regards connexes :

Regards sur le thème ‘Gestion et gouvernance’ des (socio)écosystèmes : https://sfecologie.org/tag/gestion-et-gouvernance/ , dont :

Cibien C. et M. Atramentowitch, 2010. Le MAB et les Réserves de Biosphère. Regards et débats sur la biodiversité, SFE2, Regard R7, décembre 2010.

Ducarme F., 2017. Les aires protégées à l’épreuve de la réalité. Regards et débats sur la biodiversité, SFE2, Regard R76, novembre 2017.

Mathevet R., 2020. Gestion concertée des roselières. Regards et débats sur la biodiversité, SFE2, Regard R20, juin 2011.

—-

Regard édité et mis en ligne par Anne Teyssèdre.

——

Forum de discussion sur ce regard

Merci pour ce regard croisé très pertinent. Je suis d’accord sur le besoin de renforcer l’interdisciplinarité dans la formation initiale des écologues et des administrateurs. Mais je pense qu’il faut aller plus loin et:

1) encourager la formation à l’interdisciplinarité durant toute la carrière. A ce propos, le Centre de recherche commun de la Commission Européenne a publié un « Science for policy handbook » (https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/evidence4policy/news/science-policy-handbook-released) où les scientifiques en général (et les écologues en particulier) qui souhaitent que leurs recherches soient mieux prises en compte dans les politiques peuvent puiser conseil.

2) favoriser les débouchés professionnels pour les jeunes chercheurs qui entreprennent une démarche interdisciplinaire, à la fois dans le domaine de la recherche (par exemple, en ouvrant plus de postes dans les sections interdisciplinaires du CNRS) et dans l’administration (par exemple, en rendant plus accessibles les concours de la haute administration publique aux titulaires d’un doctorat).

Merci pour cette réflexion très riche qui soulève des questions fondamentales. Le rôle de l’expert, comme acteur dont la fonction est de relier le monde de la recherche et celui des décideurs, est au cœur des problématiques exposées. Mais, vous l’expliquez fort bien, il peut vite se retrouver victime de son succès : à devoir répondre à trop de sollicitations, et dans des délais trop restreints, il court le risque de perdre le contact avec la production de connaissance, contact qui constitue pourtant sa raison d’être, voire de perdre lui-même ses compétences technico-scientifiques à force d’acculturation « politique » pour mieux répondre aux demandes qui lui sont adressées.

Développer l’interdisciplinarité est toujours bon à prendre, mais a aussi ses limites, notre monde ayant besoin de spécialistes. Accroitre la collaboration, par une organisation adaptée et une reconnaissance plus forte de l’implication des chercheurs dans la gestion est donc en effet indispensable,

L’OFB a théoriquement tous les ingrédients pour aller dans cette direction, tout en se gardant de devenir le « guichet unique », espérons qu’il en prendra la direction !