La Société Française d’Ecologie (SFE) vous propose cette semaine le regard de Fabien Quétier, écologue chez Biotope, sur la compensation écologique.

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions après cet article. Les auteurs vous répondront et une synthèse des contributions sera ajoutée après chaque article.

La compensation écologique

par Fabien Quétier,

écologue, directeur d’études chez Biotope

Regard R34, édité par Anne Teyssèdre

(Fichier PDF )

Mots clés : compensation écologique, séquence ERC, droit de l’environnement, préservation de la biodiversité, aménagement, territoire, économie écologique, ingénierie écologique, financement

———

Qu’est-ce que la compensation écologique ?

Depuis la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent » sont considérés par le droit français comme d’intérêt général. Afin de s’assurer que l’environnement soit correctement pris en compte par les activités et décisions susceptibles d’y porter atteinte, cette même loi a institué le principe de l’étude d’impact et indiqué que celle-ci devra préciser « les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement ».

Malgré cette ambition affichée, l’obligation de compenser les impacts resta généralement ignorée jusqu’à ce que le droit français soit mis en conformité, en 2007, avec la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 (Directive « Habitats »; voir le Regard n°27 de L. de Redon sur la biodiversité face au Droit International, sur cette plateforme). Celle-ci prévoit notamment que des dérogations à la stricte protection des espèces (et de leurs habitats de reproduction et de repos) ne puissent être accordées qu’en l’absence d’alternative satisfaisante au projet et avec l’assurance « que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » (European Commission 2007). L’avis consultatif du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) peut être sollicité suivant les situations et c’est par ce biais qu’a été « redécouverte » l’obligation de compensation écologique.

La réalisation effective des mesures reste malgré tout difficile à évaluer (ENVIROSCOP et al. 2011). La réforme de l’étude d’impact impulsée par le Grenelle de l’Environnement a permis de résoudre certaines lacunes criantes de la loi de 1976 en exigeant que soient précisées dans les arrêtés d’autorisation les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts, mais aussi les modalités de suivi de leurs effets. Ceci rend les mesures compensatoires juridiquement contraignantes et une procédure de sanction en cas de non-conformité a également été instituée par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 et l’Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant réforme de la police de l’environnement.

L’évolution de la réglementation a donc renforcé l’importance d’une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les projets d’aménagement, notamment en exigeant que les impacts soient dorénavant compensés.

La compensation ne doit pas être un droit à détruire

Forêt ancienne (c) Ralph Lotys

La loi indique clairement que compensation s’inscrit dans une séquence dite « éviter – réduire – compenser » (ERC) qui exige que les projets d’aménagement prennent à leur charge les mesures permettant d’abord d’éviter au maximum d’impacter la biodiversité et les milieux naturels, puis de réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités. Finalement, s’il y a un impact résiduel significatif sur des espèces de faune et de flore, leurs habitats, ou des fonctionnalités écologiques, alors les porteurs de projet devront les compenser « en nature » en réalisant des actions de conservation de la nature favorables à ces mêmes espèces, habitats et fonctionnalités.

Dans ce dispositif, le contrôle de l’Etat est assuré par l’autorité environnementale, dans le cadre de l’instruction des projets. Il est essentiel que les services de l’Etat s’assurent du respect de la séquence : d’abord éviter, ensuite réduire, et si nécessaire compenser. La possibilité de compenser des impacts résiduels ne doit pas conduire à une diminution des efforts consentis pour éviter et réduire les impacts sur la biodiversité. Au contraire, l’obligation de compensation doit inciter les aménageurs à diminuer leurs impacts résiduels le plus possible.

L’équivalence écologique : un concept clé

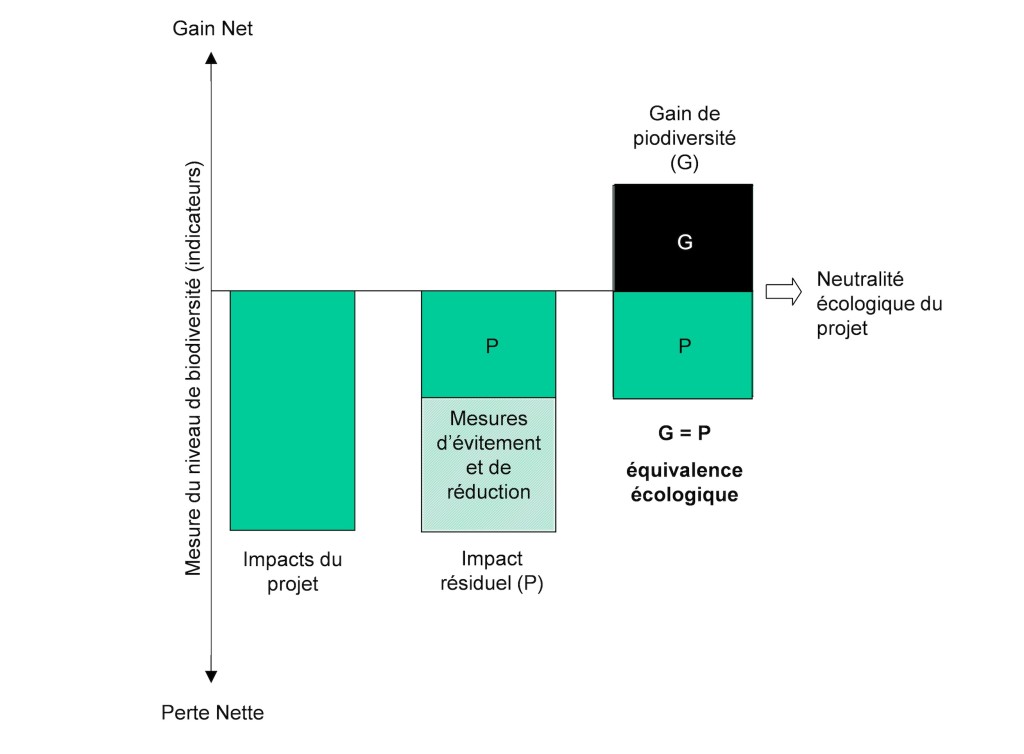

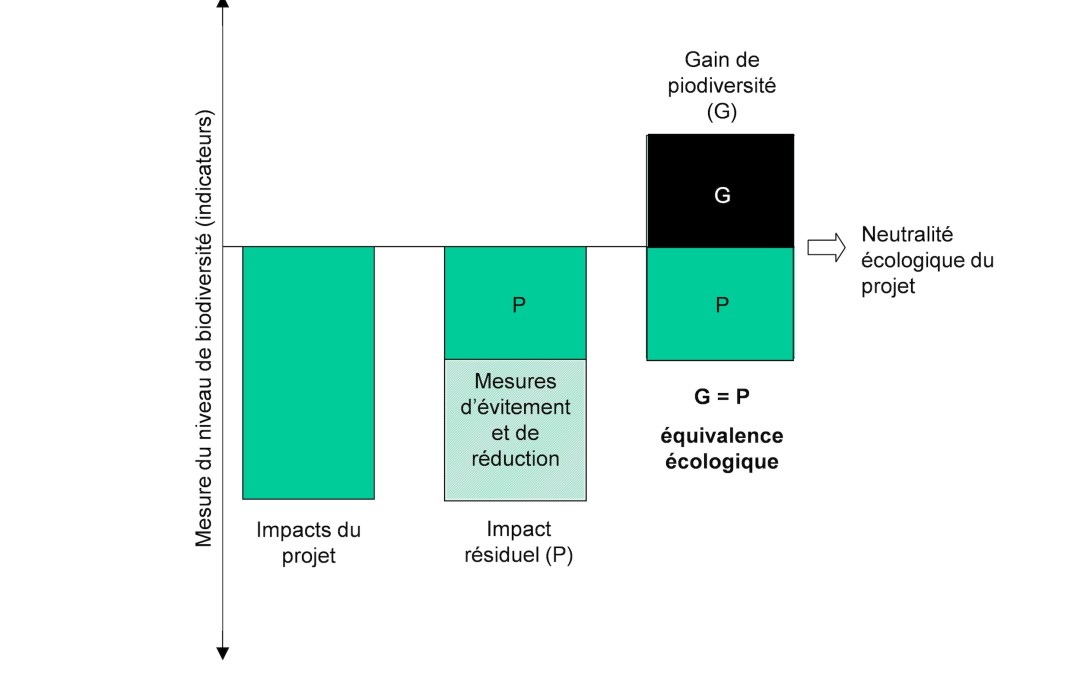

Figure 1 : Schéma conceptuel de la séquence éviter-réduire-compenser (ERC).

P = pertes de biodiversité dues aux impacts résiduels d’un projet.

G = gains de biodiversité obtenus par une action de compensation.

L’équivalence écologique suppose que P ≤ G.

La séquence ERC telle qu’elle est illustrée Figure 1 met en évidence deux aspects fondamentaux. D’abord que l’impact doit être considéré comme une perte de biodiversité (P). Ensuite que la compensation doit générer un gain (G). L’exigence d’équivalence écologique ainsi formulé est donc celle d’une compensation où G ≥ P. Son évaluation suscite de nombreuses questions scientifiques et techniques : identification des éléments de biodiversité à considérer, développement d’indicateurs appropriés, sélection d’états de référence pour le calcul des pertes et des gains et prise en compte des dynamiques écologiques et des incertitudes dans l’évaluation (Quétier & Lavorel 2011). Les choix techniques et méthodologiques correspondants ne sont pas encore arrêtés mais on peut néanmoins dégager quelques principes à retenir.

La biodiversité ne saurait se résumer à un indicateur unique et l’évaluation des pertes, des gains et de leur équivalence suppose donc l’utilisation d’indicateurs appropriés pour chacun des différents enjeux de biodiversité pour lesquels la compensation est requise : état de conservation d’une population d’une espèce ou d’un type d’habitat naturel ou même capacité d’un territoire à assurer telle ou telle fonctionnalité écologique (par exemple les connexions écologiques), etc.

La délimitation du territoire dans lequel doit être réalisée la compensation sera fonction de l’enjeu considéré, et devra être cohérente à plusieurs échelles (par ex. afin de ne pas compromettre l’état de conservation d’une espèce tant à l’échelle locale que nationale et européenne).

Plusieurs types d’indicateurs peuvent être utilisés (ou développés) selon les enjeux considérés mais pour chaque enjeu, les mêmes indicateurs devront être utilisés pour caractériser les pertes (l’indicateur sera utilisé sur le site impacté, avant et après les impacts) et les gains (sur les sites candidats pour les actions de compensation, avant et après la compensation).

La référence utilisée pour l’évaluation des pertes et gains devra être précisée pour chacun des enjeux considérés : Il faut se demander quelle serait l’évolution de l’indicateur en l’absence d’impact (sur le site impacté) et son évolution en l’absence de compensation (sur le site candidat à l’action de compensation).

Dans l’esprit de la séquence ERC, la définition et le dimensionnement des mesures compensatoires devront être initiés, et affinés, en parallèle à la conception des projets impactants eux-mêmes. Il s’agit d’avoir une approche intégrée de la problématique biodiversité, dès les étapes initiales des projets. C’est ainsi que les mesures pourront être mises en œuvre avant les impacts et rapidement efficaces.

L’incertitude associée à l’évaluation des pertes et des gains devra être prise en compte dans l’évaluation de l’équivalence, du fait que les projections de l’état post-impact et post-compensation seront plus ou moins fiables selon les connaissances et les données disponibles ou la nature des impacts et des actions de compensation (la réhabilitation est ainsi plus fiable que la création de milieux ex-nihilo).

Des mesures compensatoires efficaces et pérennes

Pour être acceptables, les contributions financières demandées aux maîtres d’ouvrage devront être utilisées de la façon la plus efficace possible. Face à cette exigence, il faut garder à l’esprit que les mesures compensatoires ne pourront contribuer durablement à ralentir puis stopper la perte de biodiversité qu’à condition :

– qu’elles s’inscrivent en priorité dans des cœurs de biodiversité favorables à l’expression des dynamiques et des fonctionnalités écologiques sur le long terme;

– qu’elles aient vocation à renforcer, étendre et connecter ces cœurs de biodiversité;

– qu’elles garantissent la vocation écologique des sites de compensation en associant une protection réglementaire forte et une maîtrise foncière durable par des organismes agréés.

Renforcer, étendre et connecter des cœurs de biodiversité capables de conserver des enjeux prioritaires avec une gestion minimale sera toujours plus efficace que le financement d’opérations lourdes d’ingénierie écologique visant à recréer à partir de sites dégradés des milieux naturels qu’il faudra ensuite gérer par un jardinage sans fin.

Tant du point de vue des enjeux de conservation de la biodiversité que du point de vue de l’efficacité des mesures, la priorité devra être plutôt de conserver et restaurer les cœurs de biodiversité qui sont les milieux « source » nécessaires à toute démarche de reconquête écologique des territoires. Une fois sécurisés et restaurés, ces cœurs de biodiversité pourront être étendus et connectés en restaurant en tâche d’huile les sites dégradés qui les entourent, afin d’inverser enfin la dynamique de perte de biodiversité.

Des défis scientifiques et techniques pour les écologues

Face au défi de concevoir et dimensionner des mesures compensatoires qui satisfassent à l’exigence d’équivalence écologique différents outils devront être développés, améliorés ou mobilisés : indicateurs et protocoles standardisés ou basés sur l’avis d’experts, définition de coefficients multiplicateurs reflétant les incertitudes et les délais associés aux techniques de restauration à mettre en œuvre pour générer les gains de biodiversité nécessaires à l’additionnalité des mesures, nouvelles techniques de restauration, etc.

L’équivalence écologique donne un cadre de raisonnement explicite, testable, et à ce titre appropriable, par chacun des acteurs concernés. Le développement et la consolidation d’un référentiel méthodologique et technique, ainsi que la diffusion du savoir-faire correspondant, nécessite toutefois un mécanisme d’apprentissage collectif qui reste à organiser (Crouzat 2011). Il apparait ainsi indispensable de construire des mécanismes de retour d’expérience appropriés, par exemple dans le cadre du suivi désormais obligatoire de l’effectivité et de l’efficacité des mesures compensatoires.

—-

Remerciements

Les réflexions présentées ici ont bénéficié d’un financement de la Mission Biodiversité de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre d’une convention de recherche avec le CNRS ainsi que de l’appui du Cluster Environnement de la région Rhône Alpes et du programme IngEcoTech de l’INEE – CNRS.

—-

Bibliographie et sites Internet :

Crouzat E. (2011) : Caractérisation des techniques d’ingénierie écologique employées en faveur de la biodiversité – une base de données pour la restauration de milieux naturels. Rapport de Stage INP Nancy – ENSAIA, Nancy, France.

Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 réformant les études d’impact :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054134&dateTexte=&categorieLien=id

ENVIROSCOP – CERE – SOGREAH – IN VIVO, 2011. Analyse de mesures compensatoires aux atteintes au patrimoine naturel – Recueil et analyse de cas. Rapport au MEDDTL, Paris, France

European Commission (2007): Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC. European Commission, Brussels, Belgium.

Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068553&dateTexte=20101109

Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 (réformant et harmonisant le code de l’environnement) :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025134953&dateTexte=&categorieLien=id

Quétier, F. & Lavorel, S. (2011): Assessing ecological equivalence in biodiversity offset schemes: key issues and solutions. Biological Conservation 144: 2991–2999.

Article édité par Anne Teyssèdre

——-

Article intéressant et motivant, que j’aime à intégrer à une démarche de développement durable, par exemple le triple bilan (la compensation écologique pouvant se chiffrer). Malheureusement, en visitant le site web de Biotope (http://www.biotope.fr/index.php?theme=international-activites), j’ai noté un aspect ennuyeux montrant peut-être un point faible sur les connaissances de la dimension sociale: Biotope classifie les DOM-TOM avec les pays étrangers. Cette classification par pays est étonnante, et ce choix « centralisé » est fâcheux. Je ne vois pas comment la comprendre positivement. Une agence de communication telle que Biotope devrait savoir trouver d’autres classification ou d’autres termes ne portant pas à défaut.

N’oublions pas que le développement durable c’est trois volets, social, profit et écologique.

Bonjour Fabien,

Quelle est la différence qui est suggérée dans la phrase suivante ? : « Renforcer, étendre et connecter des cœurs de biodiversité capables de conserver des enjeux prioritaires avec une gestion minimale sera toujours plus efficace que le financement d’opérations lourdes d’ingénierie écologique visant à recréer à partir de sites dégradés des milieux naturels qu’il faudra ensuite gérer par un jardinage sans fin. » En effet, cette affirmation me pose question.

Premièrement, car la restauration écologique de site dégradés me semble être une chose positive et importante dans le cadre des mesures compensatoires. Ensuite, car la dimension « jardinage » est aujourd’hui inhérente aux projets de protection de la biodiversité. Il y a très peu de sites qui ne soient pas gérés part l’homme, que ce soit à travers des actions de régulation de certaines espèces invasives, par le fauchage ou plus simplement par des pratiques agricoles « durables » par exemple. Mais peut-être que le point important est la notion de « coeurs de biodiversité ». Dans ce cas, pourrais tu l’expliciter un peu plus clairement ?

Merci d’avance,

Harold

D’accord avec Harold ; une réflexion pour prolonger …

Pour « compenser », une mesure compensatoire (MC) devra APPORTER UN PLUS par rapport à la situation ante-aménagement. Investir dans un « coeur de nature » c’est le boulot de base des APN, conservatoires, et même de l’Etat – bref de l’argent public pour faire court.

Pour éviter que peu à peu les MC deviennent la voie royale voire unique de préservation d’espaces, il faut veiller à ce qu’elles ne se substituent pas aux projets de conservation, mais apportent réellement un plus. Dans ce sens, on pourrait considérer qu’investir dans un coeur de nature est une « déviance » sauf si ce coeur de nature est menacé faute d’une intervention d’urgence. Toute la délicatesse de la définition des MC sera de placer le curseur entre une MC « conservatoire » et une MC « réparatrice », certes plus coûteuse mais ça c’est le problème du pétitionnaire ! En plaidant des MC moins coûteuses soit tu endosses la cause de l’aménageur au lieu de celle de la nature, soit tu oublies que la vertu première des MC est de devenir en effet un REPOUSSOIR (exemple : faire qu’à terme on n’aménage plus en zone humide) : plaider pour que les MC restent « abordables », c’est favoriser le shunt de la phase « EVITER », la plus importante de la séquence ERC, et pourtant souvent très vite éludée actuellement …

Sans me faire l’avocat du diable (j’aime la nature, un peu trop, y’a pas à discuter là-dessus…), je vois une incompatibilité d’ordre ontologique j’ai envie de dire, quand je lis qu’un projet doit être « d’impact nul » (dans un des graphiques)… Quand d’un autre côté on a un gouvernement qui promet la croissance, économique et démographique, je vois mal comment garder un impact nul sur les écosystèmes. Sauf à réduire la définition de compensation pour n’inclure que certains milieux ou espèces particulièrement valorisés, aux dépens de milieux ou espèces déclarés « communs ». Un exemple type – la construction de parcs éoliens : si on veut garder un impact nul, on en construit exactement zéro. C’est sans doute la raison pour laquelle la compensation a longtemps été complètement ignorée, puis surtout appliquée sur quelques projets phares avides de subventions, pour maintenant être principalement agitée comme une incitation financière à limiter les impacts. Ce qui n’est déjà pas si mal.

Une absente de la réflexion semble être l’écologie scientifique. Le texte de Fabien Quétier le mentionne très justement, la biodiversité ne se résume pas à un indicateur et comprend une composante fonctionnelle, dynamique, et des interactions (entre espèces mais aussi entre échelles). Et puis le tout bouge, et bouge vite, avec le changement climatique. Les sites « à compenser » et « compensables » ne sont pas non plus isolés d’un environnement social.

Donc il y a bien des choses qui restent « incertaines », en effet, dans une mesure compensatoire (autre que le devenir des actifs de compensation, les possibilités de dérives et de systématisation de la destruction, la légitimité des décisions sur le contenant et le contenu de ce qui doit être compensé, la privatisation de la biodiversité, la non-intégration de la composante sociale etc..). Penser qu’on peut restaurer un écosystème en préservant une liste d’espèces ou en découpant des habitats qui semblent comparables « à l’œil », c’est faire un recul de 30 ans sur le plan écologique, c’est ignorer les changements globaux et la dynamique de la biodiversité. C’est aussi ignorer les représentations sociales de la biodiversité et des sites impliqués. Bref, c’est faire de l’écologie et de la conservation comme si nous étions resté en 1976.

Une façon de penser cette incertitude écologique est de stipuler que les mesures compensatoires constituent « des défis scientifiques et techniques pour les écologues ».

Je me demande si il n’est pas intéressant de présenter la vision inverse ? Les conclusions de l’écologie scientifiques pourraient constituer « un défi pour les mesures compensatoires ». Présentée comme cela, l’écologie serait prise au sérieux dans ces fameuses mesures (pour en évaluer les limites, les conséquences aussi bien écologiques que sociales) et non pas là simplement pour jouer avec (ou constater) ce qui est déjà décidé par une logique pensée il y a plus de 30 ans, et qui exclue les processus écologiques a priori.

Vincent, ton commentaire est étonnant, et en un sens assez inquiétant.

La prise en compte de la dynamique de la biodiversité et des écosystèmes, de même que la prise en compte de l’environnement social des écosystèmes, fait partie intégrante des travaux des experts qui travaillent quotidiennement sur la compensation ou les études d’impact ou les plans de gestion. Ils n’en font pas la théorie, et encore moins la pub, mais c’est ce qu’ils font! Ton commentaire me semble étonnant dans la mesure où la prise en compte des incertitudes, dans toutes leurs dimensions, me semble au contraire faire partie des points autour desquels la réflexion de Fabien s’articule, au même titre que celle de nombre de ceux qui travaillent sur ces questions.

Mais au delà d’être étonnante, je trouve ta proposition de « vision inverse », assez inquiétante. Les travaux d’expertise (je le sais pour en faire) font souvent — et la chose importante à noter! — usage des connaissances écologiques assez anciennes, comme par exemple les travaux phytosociologiques, bien plus que des avancées récentes de l’écologie scientifique. Mais ce n’est pas parce que ces travaux d’expertise sont désuets ou ankylosés dans une vision prés-1976 de l’écologie. C’est parce que bon nombre des résultats de la science écologique la plus contemporaine n’ont absolument aucune portée pratique, alors que la « vieille » écologie, laborieuse, descriptive et bien moins mathématisée, est une mine de connaissances que l’on a tendance à oublier quand on travaille aujourd’hui dans un labo de recherche (non pas parce qu’elle est désuète, mais au contraire parce que nous n’avons plus les compétences naturalistes pour seulement nous apercevoir de sa qualité et de son intérêt).

Je ne dis pas que la science écologique a perdu toute pertinence ces dernières années, je dis juste que le mépris pour l’ancienne écologie est une erreur. Et ce que je veux souligner, c’est que la vielle écologie a silencieusement gagné une sérieuse bataille : il s’avère que, sur le terrain, elle sert à quelque chose, alors que la question de savoir si la différence entre le rendement d’un mélange d’espèces et le rendement de la meilleure monoculture est dû à des effets de complémentarité ou des effets d’échantillonnage ne sert absolument à rien.

A mon sens, si l’écologie scientifique veut éviter de sombrer dans l’insignifiance, il y a là-dedans une leçon qu’elle doit tirer. Cette leçon est que les avancées de la science écologique tirent une grande partie de leur sens et de leur intérêt de l’aide qu’elles peuvent apporter pour résoudre les problèmes concrets qui se posent à nous dans la détermination des rapports entre nos sociétés et leur environnement naturel. Si cette idée est acceptée, elle implique que, comme le souligne à juste titre Fabien, c’est bien aux représentants de l’écologie scientifique de faire l’effort de rendre leurs travaux pertinents pour les praticiens (entre autres ceux qui s’occupent de compensation). Les praticiens, eux, font déjà depuis bien longtemps l’effort réciproque. Prétendre que l’effort doit encore venir des praticiens, c’est également adopter une vision désuète de la science écologique : une vision qui en fait un savoir pur, découplé des problèmes concrets qui se posent à nos sociétés.

Merci pour ces commentaires très intéressants. Le format des « regards » se prête mal à des explications détaillées dans le texte, et certaines formulations méritent effectivement d’être précisées. C’est l’avantage de ce système de commentaires.

Pour répondre à Harold Levrel et André Miquet, quand j’ai parlé de « Renforcer, étendre et connecter des cœurs de biodiversité » c’est dans l’optique de faire un usage intelligent des obligations de compensation exigées des aménageurs, afin que celles-ci bénéficient effectivement à la conservation de la nature. La démarche inverse consistant à accumuler des mesurettes isolées, sans vision d’ensemble, dont le coût est parfois disproportionné par rapport aux résultats écologiques qu’elles génèrent.

Accumuler les créations de mares de part et d’autre des autoroutes n’a aucun sens d’un point de vue de la conservation de la nature. Il est plus pertinent de restaurer et d’étendre des réseaux de mares existants. On peut même envisager de reconnecter des réseaux déconnectés par des aménagements antérieurs et ainsi générer un maximum de plus-value écologique pour une dépense moindre.

En ce sens, j’ai effectivement essayé de dépasser la simple logique de sanction ou de repoussoir qu’André Miquet met en avant. Viser la maximisation des montants financiers demandés aux aménageurs afin de les conduire à éviter et réduire les impacts revient à assumer complétement la logique du droit à détruire : si je peux me payer la compensation, alors tout est permis en termes de destruction… A l’inverse, il faut pousser pour une application vertueuse de la séquence éviter – réduire – compenser, afin de concilier au mieux le développement économique et social des territoires, et la conservation de la biodiversité.

Pour ce faire, Harold Levrel a raison d’indiquer la notion clé est effectivement celle de « cœur de biodiversité ». En fonction des territoires, et des espèces, ces cœurs de biodiversité peuvent être plus ou moins étendus. Ils sont souvent mal ou pas protégés. Plutôt que de restaurer des terrains dégradés situés dans les interstices de l’urbanisation et des réseaux d’infrastructure, la compensation pourrait être mobilisée pour consolider et étendre progressivement (« en tâche d’huile ») des espaces d’expression des dynamiques écologiques (et même socio-écologiques pour faire écho à ce qu’énonce Vincent Devictor) ; celui-là même qui est menacé par l’expansion des espaces artificialisés.

Vue ainsi, la proposition de concentrer les efforts sur l’extension et la connexion des cœurs de biodiversité ne me semble pas contradictoire avec l’exigence de plus-value demandée aux mesures compensatoires. En effet, il s’agit de guider la conception et la mise en œuvre des mesures, pas de remettre en cause l’horizon défini par la doctrine nationale sur la séquence ERC : des mesures compensatoires qui génèrent des gains de biodiversité équivalents aux pertes engendrées par les impacts résiduels des projets d’aménagement. On ne doit pas se soustraire à l’obligation d’équivalence, et donc de plus-value. Je rejoins donc tout à fait André Miquet sur ce point.

Les commentaires de Vincent Devictor concernant le rôle de l’écologie scientifique dans le dispositif sont intéressants. La proposition de concentrer les efforts sur la restauration, l’extension et la connexion de cœurs de nature vise bien à dépasser l’idée, souvent fausse, qu’on peut « restaurer un écosystème en préservant une liste d’espèces ou en découpant des habitats qui semblent comparables ». Malgré tout, il y a bien un défi à relever pour réussir à concilier cette approche, centrée sur l’écosystème et le temps long, et alimentée par les apports de l’écologie scientifique et de la biologie de la conservation la plus récente, avec les exigences réglementaires, qui sont effectivement construites autour de listes d’espèces et de typologies d’habitats.

Bonjour,

En réaction aux trois derniers commentaires, je signale que divers chercheurs planchent sur de nouvelles propositions et méthodes permettant d’intégrer les progrès récents de l’écologie scientifique dans les mesures de compensation écologique. C’est le cas de Romain Julliard et Mélanie Burylo, qui proposent de prendre en compte d’autres composantes de la biodiversité telles que les services écosystémiques et la biodiversité potentielle (au sens de Partel et al. 2011) dans cette compensation, et dont le « regard » sera bientôt mis en ligne sur cette plateforme.

Cordialement, Anne

Merci Fabien pour ces précisions. Mon propos était d’attirer l’attention sur la nécessité et la possibilité d’adopter une telle approche moins réductionniste, éventuellement « en plus » d’une approche classique (l’approche par liste d’espèce a des mérites certains). Par exemple, sommes-nous en mesure de penser le devenir d’un site compensé à un horizon de 30 ans ?. Les mesures compensatoires prévoient-elles la compensation des fonctionnalités des espèces communes ? Des réseaux d’interactions ?

Tant mieux si c’est déjà le cas; je l’ignorais. Mais, Yves, quelle verve ! En fait je ne comprends pas ton commentaire et je n’arrive pas à le relier à ma remarque:

Tout d’abord, j’ignore ce qu’est l’ancienne ou la nouvelle écologie (selon toi, c’est la phytosociologie « utile » d’un côté et les maths « inutiles » de l’autre ?). Je dirais qu’il y a toujours eu une interaction plus ou moins fructueuse entre science appliquée et science fondamentale et expertise de terrain, et c’est heureux (note que l’écologie des années 80 était pour une part très mathématique et que l’expertise naturaliste n’est pas non plus tout à fait morte, elle a seulement beaucoup évolué).

En outre, l’écologie scientifique (y compris très théorique) a beaucoup apporté à la conservation (la théorie des métapopulations, les travaux sur la fragmentation, la génétique des populations, la dynamique des populations etc…). J’aurai donc une vision beaucoup plus nuancée sur le caractère utile ou inutile de l’écologie scientifique pour la conservation qui n’était pas mon propos.

Mon propos n’était en effet certainement pas de plaider en faveur d’une nouvelle science « au secours » de la compensation. Ça n’a aucun sens. Je ne crois pas que l’on puisse se contenter d’une approche phytosociologique pour restaurer un écosystème ni d’appliquer des équations mathématiques. Et je pense que les gestionnaires font un travail souvent fantastique. Mais surtout, je ne pense pas que le problème de la compensation soit un problème scientifique mais une question bien plus large qui mobilise les représentations de ce que nous appelons un « écosystème » (ou plus prosaïquement la nature dans/avec laquelle nous vivons) individuellement et collectivement.

Sans vouloir faire le jeu d’un débat entre la « bonne » et la « mauvaise » écologie, je souhaite rappeler que les praticiens de l’écologie se situent bien dans le champ de la mise en œuvre de projets, qu’il s’agisse de projets d’aménagement ou de projets de conservation de la nature. Il s’agit pour eux de convaincre, d’abord, puis de rendre des comptes, ensuite. C’est sur ce critère qu’on appréciera la qualité du dit projet et de la science sur laquelle il se base.

Dans les deux cas, pour qu’ils puissent aboutir, les projets d’aménagement ou de conservation de la nature ne peuvent ignorer le contexte réglementaire, économique, politique et social dans lequel ils s’inscrivent. A ce titre, et pour répondre aux interrogations de Vincent Devictor, la question des représentations sociales est omniprésente. Notons au passage que celles-ci ne concernent pas que la nature, et vont même souvent au delà de la seule place de l’homme dans la nature (ou l’inverse). Quoiqu’il en soit, les représentations sociales sont au cœur des démarches de partenariats nécessaires pour convaincre, impliquer et mobiliser les divers acteurs des territoires concernés par les projets d’aménagement ou les projets de conservation de la nature.

De leur coté, les mesures compensatoires sont des projets, à part entière, situés à la croisée des projets d’aménagement et des projets de conservation de la nature. La compensation doit mobiliser des représentations sociales issue de deux sphères distinctes, celle de l’aménagement et celle de la conservation de la nature. On imagine facilement que cela puisse engendrer des difficultés à l’heure de convaincre et de rendre des comptes sur ces projets. Les débats autour du principe de la compensation et de ses mécanismes d’application en témoignent peut-être.

Malgré ces difficultés, les acteurs de la compensation écologique doivent trouver des solutions, opérationnelles et convaincantes, pour faire coïncider au mieux l’aménagement des territoires et la conservation de la nature. Ils ne peuvent pas se permettre d’ignorer le contexte réglementaire, économique, politique et social dans lequel ils devront rendre des comptes sur leurs résultats écologiques.

Je tombe par hasard sur cet échange. Je ne suis plus impliqué dans ces sujets depuis quelques années et redécouvre ainsi des questions qui avaient été déjà posées dans les années 70.

Je ne résiste pas à vous proposer quelques observations :

Tout d’abord, j’observe que les professionnels des diagnostics écologiques de terrain (inventaires et expertises), études d’impact et de l’ingénierie qui en découle, ont toujours déploré les insuffisances des théories écologiques que vous avez dénommé anciennes. Il a toujours fallu inventer des méthodes pragmatiques, ne faisant pas trop de science (car elle ne permet pas de refléter la complexité du terrain), utilisant rationnellement les données de terrain obtenues par des visites éclair (propres à la démarche d’expertise) et répondant à une demande politique, de l’action, de l’arbitrage de controverses, de conception de projets, etc…

Je me souviens de la période du début de ces métiers dans les années 1980, les activités des bureaux d’étude n’intéressaient pas les académiques notamment en France. Sauf quelques uns, mais leur implication dans la gestion et les applications de l’écologie à la protection de la Nature a créé des divisions. Je ne sais si c’est encore le cas ; probablement. Des laboratoires ont osés se situer entre deux comme le laboratoire de JC Lefeuvre. Mais, la France qui a eu son âge d’or en Ecologie théorique dans les années 60-70, a été distancée à la fois sur le terrain théorique et sur le terrain des méthodes et outils de l’ingénierie par toutes les écoles anglosaxonnes et du Nord de l’Europe. Pourtant, le problème de donner un cadre théorique puissant à l’ingénierie écologique est entier, même dans la sphère anglosaxonne qui s’est étendue récemment à toute l’Asie. A cause de leur passé, de leur pratique de terrain et de l’existence d’une activité de praticiens tout à fait honorable (comprenant les associations et probablement les chasseurs et pêcheurs), les français ont des cartes à jouer en réconciliant les bureaux d’étude et les universitaires dans une nouvelle science de l’ingénieur. Personnellement je crois qu’il faudra déterrer des savoirs oubliés des années 70-80, notamment pour ce qui est de la végétation, les approches du CEPE Emberger ou en les dépoussièrant/actualisant, celles du PBI-MAB.

La théorie des écosystèmes (qui englobe plusieurs approches relativement séparées s’il on considère les travaux thermodynamiques de Jorgensen et autres, notamment sur l’ingénierie écologique) n’est pas applicable aux systèmes influencés par les activités humaines car les Odum et plus récemment le réseau de Jorgensen n’ont pas intégré les développement récents de l’écologie industrielle (mal nommée) ou de l’économie de l’écologie industrielle ou encore des débats relancés récemment autour des buts de la soutenabilité de l’économie humaine et des responsabilités (des humains) vis à vis de la Biosphère. Même chez les Odum, les relations éco-énergétiques et de métabolisme entre systèmes naturels et suystème humains suivent des postulats qui n’ont pas encore eu leur démonstration. Je ne peux développer ce constat ici mais il explique une bonne partie des ambiguités de la notion de « compensation écologique » quant à la théorie écologique. L’action de l’ingénieur sur le milieu suit une économie, des intentions et une éco-énergétique dont presque personne n’a posé les termes et le sens, sauf du point de vue philosophique… ce qui n’est pas suffisant pour les praticiens.

Rien d’étonnant que la « compensation écologique des dommages des activités humaines sur la Nature » (ainsi reformulée) flotte entre les cadres classiques de l’écologie naturaliste (milieux naturels et modifiés, communautés et espèces indicatrices, patrimoine naturel, fonctions cibles, successions et biologie ), la crise de légitimité de la biologie de la conservation par rapport aux politiques de développement humain et de « progrès », les transitions nécessaire mais obscures vers une économie soutenable et responsable et enfin, les « bidouillages » (ce n’est pas péjoratif) que proposent les bureaux d’étude praticiens en écologie. Il est légitime de la part des praticiens de tenter de structurer les raisonnements qu’ils suivent et construisent pour orienter et justifier la conservation de la biodiversité qui ne suit pas encore de politique en tant que telle, en France particulièrement.

D’ailleurs, les bureaux d’étude sont assez confus sur le maniement de la notion de biodiversité, oubliant les fondamentaux. Bien souvent la biodiversité est mesurée par des indices (listes incomplètes) de « richesse spécifique » ou leur pendant naturaliste/conservateur qui utilise des clssements de rareté, de densité de population, de « pilier » (keystone spcies), de différenciaition entre communautés (notion de naturel ou natif contre anthropique/dégradé), etc…

La « diversité biologique » ou « variété des composants d’un système » est difficile à mesurer et donc mal utilisée en pratique. Pourtant la « biodiversité » devrait être capable de faire l différence et de nous renvoyer à une approche des systèmes…pas seulement des listes d’espèces inventoriées…

La notion de « coeur de biodiversité » est un résultat empirique de la cartographie des paysages (diagnostic faune et flore) mais ne permet pas de caractériser les fonctionnalités ou les modes d’organisation des écosytèmes, à mon avis. Les bureaux d’étude n’en ont pas les moyens.

Il faudra tenir compte de l’économie de l’ingénierie pour trouver des entités et raisonnements de praticiens accessibles aux praticiens par des diagnostics écologiques légers. L’Ecologie va devoir développer sa pratique comme la médecine a développé l’entrainement des médecins à réaliser des diagnostics sans tuer leur patient (méthodes du médecin de campagne).

Donc, en conclusion, je crois que, bien que légitimes et salutaires, les formules, outils et autres « bidouillages » des praticiens pour tenter de guider les choix politiques de la préservation/conservation, de la restauration, compensation ou des regrets, ont besoin de développements scientifiques théoriques approfondis, quitte à faire pression sur les universitaires ou académiques pour poser les paradigmes adéquats, décloisonner les approches, revisiter quelques idées oubliées (voir Margalef, Frontier…ou même Duvigneaux) et intérgrer les développements récents.

Personnellement, je suis en train d’investir beaucoup d’énergie à tenter des rapprochements entre écologie naturaliste et industrielle. Il y a beaucoup de travail d’harmonisation des thèses des uns et des autres. Je travaille avec environ 7-800 références anciennes et récentes et serais curieux de savoir si d’autres mènent ce type de recherche en Franceet à la SFE. J’applique les résultats de cette réflexion théorique dans une équipe de l’IRD-EME sur les bilans de performance des filières commerciales d’huile/farine de poissons du Pérou. Mais je n’ai pu me financer en France et difficilement en Europe à cause du cloisonnement des discimlines et des programmes de recherche.

J’espère avoir apporté quelques pistes de réflexion.

Je salue au passage l’équipe de Biotope que je connais un peu.

Cordialement

Discussion de haut niveau ; vous m’excuserez je l’espère d’arriver un peu tard, d’être plus terre à terre et de sortir à l’occasion un peu du sujet.

Déjà je m’interroge : Comment les allemands avec plus d’habitants et plus de croissance consomment deux fois moins d’espace que nous (60 000 ha /an en France mais j’ai vu plus) ? Je crois qu’avant de parler évitement et compensation, il faut repenser notre politique d’utilisation de l’espace. Comment faire plus avec moins d’espaces, pour les constructions on voit bien, densifier. En terme de mesure écologique il faudra aussi rechercher une fonctionnalité maximum sur des surfaces qui seront toujours de plus en plus difficile à trouver.

Dans les commentaires la « critique » va surtout vers la compensation, néanmoins l’évitement doit aussi être plus débattu. En effet, il est toujours possible d’éviter une mare ou une station d’une plante protégée mais si la première se retrouve sur un bord de route, les amphibiens ont toutes les chances de se faire écraser (cela devient une zone puits); Quant à la plante il y a des chances qu’elle se retrouve dans un isola où sa pérennité n’est pas forcément assurée ou moyennant des méthodes non durables. C’est trop souvent le cas pour qu’on le néglige. La compensation peut dans certains cas être considérée comme une alternative plus durable que l’évitement (sans parler de chose que l’on peut limiter mais ne pas éviter comme des oiseaux qui percutent une éolienne ce qui a été rappelé).

Pour ce qui est de la compensation, il est intéressant de voir ce qui se pratique dans d’autres pays. J’ai eu l’occasion de rester quelques temps en Australie (état du Victoria il y a 3-4 ans maintenant) et je dois dire que j’ai été assez bleffé. Déjà certains bureaux d’étude ont développé une ingénierie de la restauration performante et qui est maintenant bien rodée: pépinières, serres, banques de graines considérables, employé qualifié travaillant avec personnes en réinsertion….Le résultat sur le terrain est spectaculaire, j’ai pu par exemple visiter avec un concepteur une zone humide crée de toute pièce avec une flore diversifiée issue de plantations. Des taux de compensation sont définis. Pour des écosystèmes terrestres type bush, c’était à l’époque du 1 pour 2. La gestion peut être assurée par les privés mais aussi et notamment à terme par la collectivité (éventuellement aidé par des privés). Il existe dans chaque Etat (disons l’équivalent d’une région chez nous) un service environnement et un service park qui gèrent des surfaces considérables. Ce système centralisé permet de faire des économies d’échelle pour la gestion des espèces exotiques envahissantes, pour la surveillance, pour l’accueil du public.

Ce dernier point est très important car tout est fait pour amener le public à visiter les milieux naturels, les aménagements sont tellement bien fait que l’impact sur l’environnement reste négligeable. Le résultat est que le niveau de connaissance et de sensibilisation de la population est assez élevé, elle s’implique donc plus dans sa conservation. Au final, les milieux qui étaient très fragmentés (je parle du sud est australien) commence à se reconnecter et leur trame verte et bleue à vraiment de la gueule. L’écotourisme constitue aussi une source de revenu non négligeable.

Bonjour,

Les mesures compensatoires ont été étendues aux plans et programmes d’aménagement territoriaux, notamment aux PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) et aux SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale), où ce concept tel que défini ici ou là et y compris dans les échanges que je viens de parcourir ci-dessus pose énormément de questions.

Comment assurer la pérennité de mesure compensatoire ? Qu’est-ce d’ailleurs qu’une mesure compensatoire pour un SCoT ou un PLU qui par définition sont des réflexions stratégiques cadres qui ne font rien elle-même, à la différence de projets plus classiques ? C’est comme si on demandait à un schéma de développement des lignes TGV de compenser par avance les impacts significatifs de chacune des lignes qui seront ensuite réalisées…

Le risque contentieux, avant tout risque environnemental, est énorme, et les textes produits y compris la doctrine ERC ne semblent toujours pas faits pour ces documents. Je suis à la recherche de littérature sur ce sujet et comme mon métier est plutôt la réalisation de ces documents d’urbanisme, je peine un peu à trouver les bonnes sources, susceptibles de nous éclairer dans nos propres mises en action de cette séquence ERC et en particulier du volet « compensation » :

Quelle échelle entre choix stratégique et éléments de détail du PLU (zonage, règle, orientation) ? Quelle traduction concrète au regard des attendus ? Sur quoi peut ou doit porter ces mesures compensatoire ? uniquement les enjeux majeurs? Normalement, c’est par l’évitement qu’on traite, mais…

Toute indication aidant à cette compréhension sera la bienvenue.

Merci d’avance,

Christian DUPONT

Géographe- urbaniste