La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2), en partenariat de publication avec la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB), vous propose ce Regard d’un collectif de chercheur.e.s en écologie ou océanographie, tou.te.s membres ou collaborateurs de la FRB entre 2018 et 2021, sur les avancées récentes et perspectives des recherches sur la diversité biologique.

Plus précisément, ce Regard partagé rassemble cinq brefs articles dits « fronts de sciences”, rédigés par ce collectif pour la FRB entre 2018 et 2021, en écho au premier axe de la « Prospective pour la recherche française sur la biodiversité » – publication FRB et AllEnvi (Alliance Nationale de Recherche pour l’Environnement).

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

——-

Fronts de sciences et regards croisés

sur la diversité biologique

par Sébastien Barot et al.

Regard R129, édité par Anne Teyssèdre

——-

Auteurs :

- Sébastien Barot, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

- Thierry Bourgoin, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) ;

- Anne Charmantier, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

- Denis Couvet, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) ;

- Olivier Duron, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

- Nicolas Gaidet, directeur de recherche au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) ;

- Sylvain Gandon, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

- Francis Garrido, directeur des Actions Territoriales au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;

- Philippe Gros, ancien directeur de recherche à l’Institut français de recherche pour l’exploitation durable de la Mer (Ifremer) ;

- Jean-François Guégan, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

- Thierry Heulin, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

- François Sarrazin, professeur à Sorbonne université (SU) ;

- Marc-André Selosse, professeur du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).

——-

Mots clefs :

Prospective, fronts de sciences, exploration, documentation, écologie fonctionnelle, écologie évolutive, fonctionnement, milieux extrêmes, innovations, océan, mixotrophes, microorganismes, microbiote, holobionte, nouveaux pathogènes, émergences.

——-

- Résumé

- Introduction générale

- 1. Biodiversité des milieux extrêmes

- 2. Mieux intégrer l’écologie fonctionnelle et évolutive et en appliquer les résultats à la gestion de la biodiversité

- 3. Diversité fonctionnelle de « l’épiderme productif » de l’océan

- 4. Microbiotes, holobiontes et réseaux microbiens : la revanche d’une biodiversité invisible

- 5. Émergence de maladies infectieuses : des prédictions théoriques aux tests expérimentaux

- Conclusion

- Remerciements

- Forum de discussion

——

Résumé

Ce regard présente cinq « Fronts de sciences » explorant la diversité biologique et donne ainsi un aperçu de quelques sujets en développement ou d’enjeux appelant de nouvelles recherches. Ils sont le fruit d’un travail réflexif porté par le Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et ont été rédigé par ses membres au fil des mandatures depuis 2018, parfois accompagnés par d’autres chercheuses et chercheurs. Certains sujets s’inscrivent clairement dans des enjeux et débats de société, d’autres relèvent de problématiques conceptuelles et méthodologiques de nature plus fondamentale.

Ces « Fronts de sciences » illustrent les points clés du premier axe de la « Prospective pour la recherche française sur la biodiversité », axe dédié à l’exploration et la documentation de la biodiversité, ses états et fonctionnements en relation avec ses environnements. Cette « Prospective » a été rédigée par un collectif de chercheuses et chercheurs de divers organismes de recherche et publiée en 2023.

Introduction générale

Les études et sciences de la biodiversité s’attachent à comprendre les changements rapides causés par les pressions anthropiques, leurs effets sur le vivant et ses environnements, sur les sociétés qui en dépendent ainsi que les réponses de ces dernières. Les membres du Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ont choisi, au fil des mandatures depuis 2018, de mettre en avant des « Fronts de sciences » et de donner ainsi un aperçu de quelques sujets en développement ou d’enjeux appelant de nouvelles recherches.

Ce regard présente cinq « Fronts de sciences » (FS) relatifs à l’exploration et la documentation de la biodiversité, ses états et fonctionnements en relation avec ses environnements. Les connaissances à acquérir se déclinent à travers de multiples facette, toutes essentielles : les composantes de la biodiversité (structure, composition, évolution, etc.), ses niveaux d’organisation (des gènes aux écosystèmes), les interactions et les dynamiques en jeu, etc.

Ces fronts de sciences présentent des obstacles épistémologiques sur lequel bute la recherche, des « brèches » qui s’ouvrent suite à une avancée conceptuelle ou méthodologique, ou encore des angles morts, sujets domaine délaissés ou jamais véritablement explorés. Certains s’inscrivent clairement dans des enjeux et débats de société, d’autres relèvent de problématiques conceptuelles et méthodologiques de nature plus fondamentale. Ces cinq « Fronts de sciences » illustrent le premier axe de la « Prospective pour la recherche française sur la biodiversité » rédigée par un collectif de chercheuses et chercheurs de divers organismes de recherche et publiée par la FRB en 2023.

——

1. Biodiversité des milieux extrêmes

Décrire la diversité biologique, connaître les distributions biogéographiques et paysagères des taxons, définir comment « mesurer » les différentes facettes de la biodiversité… restent des pierres angulaires de la recherche. Il est aussi essentiel de documenter la distribution de la diversité biologique à toutes les échelles de temps et d’espaces, ainsi que les mécanismes impliqués aux différents niveaux d’organisation.

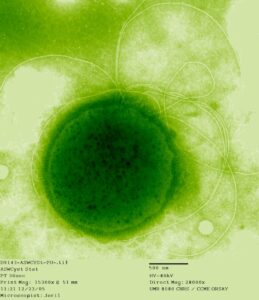

Fig.1 : Souche d’archées marines Thermococcus gammatolerans, hyperthermophiles et tolérantes à forte radioactivité. (Habitat: source hydrothermale profonde.) Cliché , CC BY 3.0.

Présentation du sujet (FS1)

Certains environnements qualifiés de « milieux extrêmes » et caractérisés par des conditions physicochimiques particulières (basse ou haute température, pH faible ou élevé, concentration élevée en contaminants, haute pression, salinité élevée, forte radiation…) sont généralement considérés comme hostiles à la vie et sont très peu étudiés en termes de biodiversité.

Toutefois, quelques travaux scientifiques menés sur ce type d’environnement ont montré que ces milieux constituent une réserve de biodiversité, en particulier microbienne, non négligeable à l’échelle de la planète, et constituent une niche significative pour des organismes peu voire pas connus possédant des capacités d’adaptation et des fonctions pouvant présenter des intérêts multiples.

L’accès parfois difficile à ces milieux extrêmes (cas du sous-sol profond, des eaux souterraines, des fonds océaniques, …), leur méconnaissance ainsi que la considération d’une très faible biomasse et d’une très faible biodiversité de ces environnements sont les principales raisons qui expliquent le faible nombre d’études. Il apparait donc important de décrire, d’identifier, de caractériser la biodiversité microbienne de ces milieux et les fonctions associées, afin de compléter la connaissance et la description de la biodiversité et également dans l’objectif de découvrir des organismes très « spécialisés » représentant une source d’innovations biotechnologiques exceptionnelles, car non possibles avec des organismes de milieux « classiques ».

Nature du front de science (FS1)

Ce sujet constitue un front de science de type « angle mort », c’est-à-dire un domaine peu ou insuffisamment exploré, notamment en raison de la difficulté d’accès à certains milieux. Les besoins relèvent prioritairement :

- de collaborations interdisciplinaires (entre hydrogéochimistes, géologues et microbiologistes) afin d’avoir accès à des échantillons rares et difficiles d’accès ;

- de la mise en place au niveau de la croûte continentale de grands programmes d’exploration comme cela a pu être fait au niveau de la croûte océanique (programme international de forages océaniques IODP2) ;

- des infrastructures de conservation d’échantillons et de patrimoine microbiens.

Axes de questionnement (FS1)

Dans le domaine des environnements fortement pollués, la composante biodiversité (flore, microflore notamment) est généralement prise en compte, néanmoins de nombreuses questions restent en suspens concernant les processus d’adaptation, de résistance et d’activité spécifiques à ces milieux. Au niveau de la croûte continentale profonde, les recherches sur l’impact de la biosphère sont jusqu’à ce jour peu nombreuses, malgré l’existence reconnue d’une vie microbienne ubiquiste dans le sous-sol profond, les micro-organismes représentant une quantité non négligeable de la biomasse sur la Terre.

Au-delà des aspects fondamentaux liés à l’émergence et la persistance de la vie en conditions extrêmes, l’intérêt croissant de l’étude de cette biosphère souterraine profonde est généré par son impact potentiel au niveau d’applications à fort enjeu sociétal comme l’optimisation de la récupération de ressources fossiles, le stockage souterrain temporaire de ressources énergétiques ou d’eau et le stockage géologique profond à long terme de déchets nucléaires ou du CO2.

Éléments de bibliographie (FS1)

- Bowers, K. J. J. et al. (2009). Biodiversity of poly-extremophilic Bacteria: does combining the extremes of high salt, alkaline pH and elevated temperature approach a physico-chemical boundary for life ? Saline Systems Open Access, 5(9). doi: 10.1186/1746-1448-5-9.

- Colman D. R. et al. (2017). The deep, hot biosphere : A retrospection. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114 (27), 6895-6903.

- Seckbach, J. et al. (2006). Biodiversity and extremophiles. Dans Seckbach, J. (dir), Life as we know it (1ère éd.), (p. 3-143). Dordrecht, Pays-Bas : Springer Netherlands.

- Whitman, W. B. et al. (1998). Prokaryotes : The unseen majority. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(12), 6578–6583.

Ce texte est extrait de l’édition 2018 par la FRB, consultable en intégralité à ce lien : « Fronts de science s 2018 ».

——-

2. Mieux intégrer l’écologie fonctionnelle et évolutive et en appliquer les résultats à la gestion de la biodiversité

Ce « Front de sciences » souligne la nécessité de mieux intégrer les études des processus écologiques (écologie fonctionnelle) et évolutifs (écologie évolutive). La compréhension de ces processus en interactions est essentielle car elle doit permettre d’anticiper les effets des variations de biodiversité !

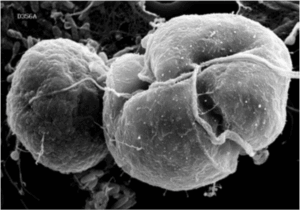

Fig 2 : Coléoptère longicorne (espèce non-déterminée). Savane de Lamto, Côte d’Ivoire, 2017. Cliché Sébastien Barot

Présentation du sujet (FS2)

L’écologie évolutive (qui traite de l’évolution darwinienne des organismes) et l’écologie fonctionnelle (qui traite du fonctionnement des organismes et de leurs interactions au sein des écosystèmes) se sont développées partiellement indépendamment. Pourtant, il est très clair que les traits fonctionnels par lesquels les organismes répondent à l’environnement et impactent le fonctionnement des écosystèmes sont soumis à la sélection naturelle. Ces traits fonctionnels sont donc impliqués dans des dynamiques éco-évolutives complexes. En effet, le fonctionnement des écosystèmes influence l’évolution des organismes qui, en retour, rétroagissent sur le fonctionnement des écosystèmes. Il en est de même des traits biodémographiques qui sont les traits biologiques influençant directement la démographie des organismes et leur cycle de vie.

La compréhension de ces processus, l’analyse de leurs dynamiques et l’élaboration de prédictions concernant leurs conséquences dans des contextes d’anthropisation variables nécessitent de nombreuses recherches sur les mécanismes sous-jacents. Ces recherches innovantes doivent nécessairement se placer aux interfaces entre des champs disciplinaires encore trop souvent séparés.

Nature du front de science (FS2)

Il s’agit d’un front de science épistémologique dans le sens où c’est le développement historique des sciences écologiques qui a conduit à la séparation de l’écologie évolutive et de l’écologie fonctionnelle. Pour pleinement intégrer écologie évolutive et écologie fonctionnelle, il faudra aussi développer les méthodologies adéquates (méthodes pour développer des expériences en évolution expérimentale, types de modélisation mathématique, analyses rétrospectives de l’évolution des organismes).

Axes de questionnement (FS2)

Ce front de science requiert de nombreuses recherches sur une large gamme d’axes.

Il implique des recherches fondamentales pour étudier les dynamiques éco-évolutives et leurs conséquences pour le fonctionnement des écosystèmes.

Ces interactions entre fonctionnement et évolution prennent des formes nouvelles dans des contextes où l’homme, par ses activités, impacte le fonctionnement des systèmes écologiques, des populations aux écosystèmes et devient une force évolutive majeure. La prise en compte des conséquences évolutives des stratégies de gestion des espèces sauvages, quelle que soit la nature des services écosystémiques auxquels on peut les rattacher, doit être au cœur de la définition de leurs stratégies de conservation.

De nombreuses recherches seraient aussi utiles pour répondre à des questions importantes pour les sociétés humaines. Ainsi, pour prévoir des futurs vraisemblables du climat, les modèles prennent en compte la dynamique des zones de végétations et la réponse phénotypique (plasticité) des organismes au climat, mais il faudrait aussi prendre en compte la réponse évolutive des organismes qui, sur le long terme, influencera le climat. Les espèces animales ou végétales utilisées en agriculture sont issues d’une longue histoire de sélection artificielle, qui a abouti à des variétés et des races performantes selon certains critères. Cependant, on a négligé l’impact de la sélection sur des caractères impliqués dans la performance à long terme de ces variétés ou de ces races, par exemple des traits participants au maintien de la fertilité du sol. Des recherches sont nécessaires dans cette direction pour augmenter la durabilité de l’agriculture dans l’esprit de l’agro-écologie.

Glossaire (FS2)

- Trait fonctionnel : caractéristique morphologique, physiologique, phénologique, voire comportementale d’un organisme, mesurable au niveau de l’individu et qui affecte sa performance. À l’échelle des écosystèmes, les traits fonctionnels déterminent la manière dont les organismes répondent aux facteurs environnementaux et influencent le fonctionnement de l’écosystème.

Bibliographie (FS2)

- Barot, S. et al. (2014). Nutrient enrichment and local competition influence the evolution of plant mineralization strategy, a modelling approach. Journal of Ecology, 102, 357-366.

- Fussmann, G. F. et al. (2007). Eco-evolutionary dynamics of communities and ecosystems. Functional Ecology, 21, 465-477.

- Loeuille, N. et al. (2013). Eco-evolutionary dynamics of agricultural networks : Implications for a sustainable management. Advances in Ecological Research, 49, 339-435.

- Palkovacs, E. P. et al. (2009). Experimental evaluation of evolution and coevolution as agents of ecosystem change in Trinidadian streams. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B : Biological Sciences, 364, 1617–1628.

- Sarrazin, F. et al. (2016). Evolution in the Anthropocene. Science, 351, 922-923.

- Sullivan, A. P. et al. (2017). Human behaviour as a long-term ecological driver of non-human evolution. Nature Ecology & Evolution, 1, 0065.

Ce texte est extrait d’édition 2018 (FRB), consultable en intégralité à ce lien : « Fronts de science s 2018 ».

——-

3. Diversité fonctionnelle de « l’épiderme productif » de l’océan

Les relations précédemment décrites demandent à être plus explorées à des échelles larges et contextualisées selon l’histoire locale et régionale de la biodiversité. Il s’agit de mieux comprendre les relations entre la diversité biologique et son fonctionnement. C’est ce qu’illustre ce « Front de sciences ».

Présentation du sujet (FS3)

L’océan joue un rôle primordial dans la dynamique du climat et, au-delà, dans le fonctionnement du « système Terre », c’est à dire l’ensemble des interactions entre océan, surfaces continentales, atmosphère et biosphère. Caractériser la diversité fonctionnelle des communautés planctoniques, et comprendre leur contribution aux grands cycles biogéochimiques (en particulier celui du carbone), ainsi que leur rôle de principal producteur de matière et d’énergie des réseaux trophiques marins, est un enjeu de recherche essentiel pour réduire les incertitudes attachées à la modélisation du système Terre.

Les modèles du « système Terre », focalisés sur la simulation des mécanismes du changement climatique, ont d’abord intégré le rôle de la biodiversité marine dans le cycle du carbone à l’aide de représentations assez sommaires du plancton dans la « pompe biologique », l’un des rouages de la régulation du climat. Ce processus prend sa source dans le monde des microorganismes qui peuplent les eaux superficielles éclairées de l’océan, où le carbone est fixé par photosynthèse. Une partie du CO2 transformé en carbone organique est « pompée » par la chute de particules, puis finalement séquestrée dans l’océan profond. L’intensité du flux dépend de la composition de la communauté planctonique et des taux relatifs de production photosynthétique et de reminéralisation du carbone.

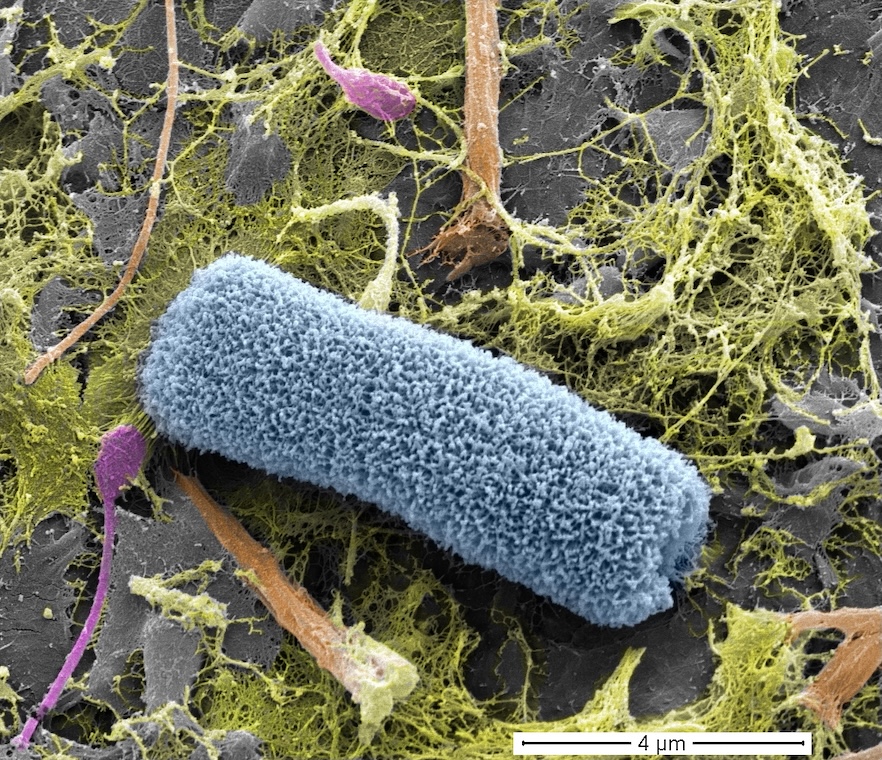

La photosynthèse planctonique produit aussi la quasi-totalité de la matière organique consommée par les animaux marins (production primaire nette* ou NPP). Flottant dans la couche de surface de l’océan, le phytoplancton autotrophe forme ces « pâturages invisibles » de l’océan, composés de cyanobactéries ainsi qu’une multitude d’espèces de flagellés, de microalgues, etc., appartenant à un groupe très diversifié d’eucaryotes unicellulaires, les protistes.

Le modèle classique décrit une chaîne alimentaire phytoplancton-zooplancton-poissons, à travers laquelle le phytoplancton autotrophe est consommé par le zooplancton hétérotrophe, lui-même à la base de l’alimentation de nombreux poissons. Cette représentation a cédé la place à un nouveau paradigme, né de la reconnaissance d’une réalité plus complexe : l’ubiquité de la mixotrophie* et la variété de ses modalités. En effet, les microorganismes à la base des réseaux trophiques marins ne sont en majorité ni strictement auto-, ni strictement hétérotrophes, mais combinent les deux modes de nutrition. Ces mixotrophes* diversifient les voies d’entrée et de circulation du carbone et des éléments nutritifs dans le plancton, ce qui complexifie les modèles.

Fig.3 : Algue dinoflagellée mixotrophe (Karlodinium veneficum, à droite), se nourrissant d’une algue cryptomonade (Rhodomonas sp.). Source: Place et al. 2012, Harmful Algae 14:179–195. Cliché Vince Lovko, Virginia Institute of Marine Science.

Au-delà de son rôle dans la régulation du climat, la production primaire nette* (NPP) est le facteur crucial de la productivité de l’océan. La NPP détermine, entre autres, le potentiel de développement des populations exploitées par la pêche. Les projections des modèles tendent aujourd’hui à converger – avec une incertitude élevée – vers une décroissance globale de la NPP, assortie de variations régionales, en particulier suivant la latitude. Caractériser la réponse de la NPP aux changements de l’océan (réchauffement, stratification renforcée des eaux de surface, acidification, élévation de l’horizon de saturation des carbonates, désoxygénation) est un fort enjeu de recherche.

Nature du front de science (FS3)

Sujet émergent (brèche), qui appelle des développements interdisciplinaires (en biologie, écologie, biogéochimie, couplages avec l’océanographie physique, modélisation intégrée).

Axes de questionnement (FS3)

De nombreuses connaissances restent à acquérir sur les modalités variées de la physiologie et de l’écologie des mixotrophes. Des hypothèses sur le fonctionnement des communautés (bactéries, phyto- et zooplancton) ont été avancées, les principales concernant la réponse des mixotrophes à différents stress (hypoxie, faible disponibilité en nutriments) et ses impacts sur la NPP. Adossé à la collecte de données et à l’expérimentation et articulé avec la modélisation de scénarios, cet axe de recherche peut être décliné comme suit :

- caractériser la diversité – y compris au niveau moléculaire – des communautés marines des protistes de la zone euphotique, ainsi que leurs interactions trophiques ;

- caractériser le cheminement et quantifier les flux des composés organiques : – produits par photosynthèse et transformés au sein de la communauté microplanctonique (bactéries, eucaryotes unicellulaires auto-, hétéro- et mixotrophes, microzooplancton), – exportés vers les premiers niveaux des réseaux trophiques marins (méso- et macrozooplancton, poissons planctonophages) ;

- construire une représentation mécaniste des processus mentionnés supra afin : – de quantifier leur sensibilité aux changements en cours (de nature physique, chimique, biologique) des propriétés de l’océan ; – de modéliser les variations résultantes de la NPP, leur propagation dans les réseaux trophiques marins et les conséquences sur la productivité des espèces exploitées par la pêche et l’aquaculture.

Glossaire (FS3)

- Autotrophie – la capacité d’un organisme à produire des composés organiques complexes à partir de composés inorganiques tels que le CO2.

- Eucaryote – les eucaryotes rassemblent les protistes (organismes unicellulaires) et tous les organismes pluricellulaires (champignons, végétaux et animaux). La structure de la cellule des eucaryotes est complexe. Elle est caractérisée par un noyau (qui contient l’in – formation génétique) entouré d’une membrane. Elle contient aussi, en général, des organites tels que les mitochondries et, chez les plantes, des chloroplastes.

- Hétérotrophie – désigne le besoin de composés organiques complexes comme source de carbone cellulaire.

- Mixotrophie – mode de nutrition qui combine dans un même organisme l’autotrophie et l’hétérotrophie. La matière organique provient à la fois de la photo – synthèse et de l’ingestion de composés organiques disponibles dans l’environnement. La mixotrophie est répandue dans le plancton. Parmi de nombreux exemples : le bactérioplancton « photohétérotrophe » qui utilise la photosynthèse anoxygénique, les dinoflagellés photosynthétiques qui ingèrent des proies, les espèces du zooplancton hétérotrophe qui acquièrent la phototrophie en séquestrant de façon temporaire ou permanente des microalgues.

- Photosynthèse oxygénique – utilisation de l’énergie lumineuse du soleil pour produire de la matière organique à partir du CO2, une transformation qui nécessite l’énergie d’électrons libérés par dissociation d’une molécule « donneuse ». Dans la photosynthèse oxygénique, il s’agit de la molécule d’eau H 2 O, dont la dissociation libère de l’oxygène O2. Ce processus, qui fut « inventé » par les cyanobactéries il y a 2,7 milliards d’années, est considéré comme le moteur de l’apparition et du maintien de l’oxygène dans l’atmosphère terrestre. Dans l’histoire de la Terre, la photosynthèse oxygénique serait apparue environ un mil – liard d’années après la photosynthèse anoxygénique. Celle-ci est aujourd’hui réalisée par plusieurs groupes de bactéries, avec pour « donneur d’électrons » l’hydrogène sulfuré H2S, ou l’hydrogène H2, ou encore l’ion ferreux Fe2+ (donc sans production d’oxygène).

- Production primaire nette (net primary production, NPP) – la production photosynthétique corrigée de la perte de CO2 due à la respiration (du phytoplancton et des végétaux en général). Plancton marin – une myriade de petits organismes (eucaryotes et procaryotes) flottant dans l’océan, dont la diversité a conduit à définir plusieurs catégories. Ainsi distingue-t-on le plancton végétal (phytoplancton) du plancton animal (zooplancton). L’un et l’autre sont classés suivant leur taille, de femto- (virus), pico- (bactéries) à mégaplancton (grosses méduses), encadrant le nano-, micro- et mésoplancton (entre 2 μm et 2 cm). Une distinction est aussi établie entre organismes dont l’ensemble du cycle biologique est planctonique d’une part (comme de nombreux crustacés copépodes), d’autre part ceux qui n’en font que temporairement partie (comme les œufs et les tout premiers stades larvaires de nombreux poissons). Par-delà ces descriptions classiques, les expéditions du consortium Tara Océans apportent une moisson considérable de connaissances sur la diversité écologique et génétique de la communauté planctonique (de 0,02 μm à quelques mm) à l’échelle de l’océan mondial. Cf. https://oceans.taraexpeditions.org/en/m/science/.

- Protistes – ensemble très diversifié d’eucaryotes unicellulaires, abondants en milieu marin. Dans les réseaux trophiques, les protistes sont producteurs primaires, consommateurs, décomposeurs, une grande partie des espèces étant des mixotrophes. La taille des protistes est très variable : de 1 μm (microalgue Ostreococcus) jusqu’à 1 cm de diamètre chez les plus grandes cellules solitaires, et au-delà chez les formes coloniales (plusieurs espèces de diatomées, de foraminifères, de radiolaires, etc.). Les protistes sont des contributeurs essentiels à la pompe biologique océanique. Certaines espèces des genres Pseudo-nitzschia, Alexandrium, etc., sont connues pour leurs efflorescences toxiques (harmful algal blooms, HABs).

Bibliographie (FS3)

- De Vargas, C. et al. (2015). Eukaryotic plankton diversity in the sunlit ocean. Science, 348(6237), 1261605 1-11. doi:10.1126/science.1261605

- Guidi, L. et al. (2016). Plankton networks driving carbon export in the oligotrophic ocean. Nature, 532, 465–470.

- Kwiatkowski, L. et al. (2017). Emergent constraints on projections of declining primary production in the tropical oceans. Nature Climate Change, 7(5), 355–358.

- Leles, S. G. et al. (2017). Oceanic protists with different forms of acquired phototrophy display contrasting biogeographies and abundance. Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences, 284(1860). doi:10.1098/rspb.2017.0664.

- Mitra, A. et al. (2016). Defining planktonic Protist functional groups on mechanisms for energy and nutrient acquisition : Incorporation of diverse mixotrophic strategies. Protist, 167(2), 106-120.

- Steinberg, D. K. et al. (2017). Zooplankton and the ocean carbon cycle. Annual Review of Marine Science, 9, 413–444.

- Stoecker, D. K. et al. (2017). Mixotrophy in the marine plankton. Annual Review of Marine Science, 9, 311-335.

Ce texte est extrait d’édition 2018 (FRB), consultable en intégralité à ce lien : « Fronts de science s 2018 ».

——-

4. Microbiotes, holobiontes et réseaux microbiens : la revanche d’une biodiversité invisible !

Ce quatrième front de sciences traite du « monde invisible », essentiel pour appréhender les liens entre biodiversité et santé ou encore entre biodiversité et agriculture.

Présentation du sujet (FS4)

Des études récentes montrent le rôle structurant des microorganismes parasites et mutualistes dans l’équilibre et la dynamique des communautés animales et végétales : en leur absence, les macroorganismes ne pourraient probablement pas survivre et, face à leur déclin, les réseaux trophiques se simplifient, les écosystèmes apparaissent beaucoup plus fragiles, moins résilients aux perturbations. Opérant à une autre échelle d’organisation du vivant, les microbiotes* viraux, bactériens ou fongiques interagissent avec leurs organismes hôtes dans des réseaux d’interactions qui déterminent toutes les fonctions physiologiques. Ce constat pourrait avoir demain des incidences importantes en agriculture dans la compréhension de la dispersion de nouveaux agents infectieux.

Les caractéristiques observables des plantes et des animaux résultent presque toutes des microorganismes qui les habitent, ce qui a conduit au concept d’holobionte*. Aspirer à une compréhension systémique du vivant impose d’étudier non seulement les interactions au sein du microbiote* (notamment par échange de matériels génétiques), mais aussi entre ce microbiote et les organismes hébergeurs. Au-delà, la coexistence entre macroorganismes et microorganismes, au sein de l’holobionte*, conduit à de nouvelles interprétations du vivant et de son évolution : plantes, animaux – dont humains – embarquent tous des « passagers » invisibles, et c’est sur ces passagers que s’est appuyée l’évolution de leurs traits morphologiques, physiologiques, immunologiques ou comportementaux.

Fig.4 : Quelques holobiontes familiers : animaux -dont une humaine- et végétaux, tous peuplés de microbiotes fonctionnels riches de milliards de bactéries, archées et protistes invisibles à l’oeil nu. Cliché A. Teyssèdre

En somme, tous ne forment pas des entités simples et isolées, mais des relations complexes. La biodiversité visible est, elle-même, dépendante d’une biodiversité invisible, démultipliée et interactive. Cela pose de nombreuses questions tant sur le plan fondamental et théorique que sur le plan des champs d’applications tels la santé humaine, l’agriculture et l’agroalimentaire.

Nature du front de science (FS4)

Ce front de science relève d’une brèche qui s’ouvre à la suite d’une avancée conceptuelle et de nouvelles techniques. Avec l’essor du séquençage d’ADN et d’ARN à haut débit, et la baisse des coûts d’analyse, la recherche actuelle révèle l’extraordinaire diversité microbienne contenue dans les organes des plantes, des animaux et des humains.

Auparavant, l’obtention des séquences constituait le goulet d’étranglement, aujourd’hui, c’est le traitement de cette information et la formalisation des questionnements qui limitent le déploiement de cette thématique. Ces études servent, en général, à décrire des espèces ou des groupes microbiens présents (metabarcoding). Elle offre la possibilité de découvrir de nouveaux taxa microbiens, « la matière noire » du vivant. Elles interrogent aussi sur la complexité des interactions microorganismes × microorganismes, microorganismes × hôtes et microorganismes × hôtes × environnement, mais révèlent, au final, le manque criant d’équipes aptes à comprendre et interpréter les résultats élaborés issus de ces développements, et à passer au niveau fonctionnel.

Axes de questionnement (FS4)

Les interfaces entre microbiologie végétale, animale et humaine, physiologie, immunologie et écologie des communautés n’ont jamais été aussi flagrantes, sous un même paradigme qui met les interactions écologiques à la base du fonctionnement de chaque macroorganisme. Ceci offre de nouveaux questionnements de recherche, et positionne l’écologie des communautés et l’écologie fonctionnelle comme piliers fondamentaux de la biologie.

- Quels sont les effets des changements environnementaux globaux sur la biodiversité observable, mais aussi sur cette biodiversité invisible ? Et quels sont les effets en cascade sur la biodiversité et les grandes fonctions des écosystèmes ? Il convient de développer des recherches en micro-, mésocosmes et in natura (systèmes micro-insulaires) permettant de comprendre l’évolution de communautés végétales et animales axéniques (dépourvues de germes) et non-axéniques ; et, en parallèle, de modéliser sous la forme de scénarios les différentes hypothèses de coexistence et les différentes trajectoires possibles dans le cadre du changement global, en particulier climatique.

- Côté santé et sécurité sanitaire : quelles peuvent être les conséquences des pollutions actuelles (métaux lourds, perturbateurs endocriniens, hydrocarbures aromatiques polycycliques, médicaments, phytosanitaires, etc.) des habitats et des écosystèmes sur les dynamiques des microbiotes et des holobiontes animaux, humains ou végétaux, et leur évolution (au sens darwinien) ? Quelles seront les nouvelles interrelations établies entre microorganismes symbiotiques, mutualistes et pathogènes, et leurs incidences sanitaires pour les plantes, les animaux et l’humain ?

- Les secteurs agricoles et agroalimentaires sont également concernés : quels rôles jouent les méthodes de pasteurisation et d’asepsie dans l’organisation et les dynamiques des microbiotes et des holobiontes et dans la viabilité des organismes soumis à ces formes de pression – en particulier en agroalimentaire ? Quelles sont les relations entre microbiotes et holobiontes végétaux, animaux et humains, et les interdépendances qui existent avec les différents modes d’agriculture et d’élevage, la nutrition animale et humaine, la sélection variétale et animale et ses effets sur la physiologie, la viabilité, la qualité et l’appétence des produits qui en sont issus ? De quelles possibilités disposons-nous pour améliorer les relations entre agriculture et biodiversité ?

- Enfin, au niveau social et politique : comment mieux évaluer, notamment via les protocoles d’évaluation des méthodes d’inoculation de microorganismes (inoculum microbien pour le sol, probiotiques humains et animaux), en vue d’une réglementation de ces méthodes ? Comment faire prendre conscience du rôle de ces interactions écologiques, et comment mobiliser les acteurs publics et privés pour prendre en compte cette « biodiversité invisible » dans les politiques publiques sanitaires, agricoles et environnementales ? Comment sensibiliser le monde académique, les décideurs et les citoyens aux enjeux de recherche sur les interactions entre micro et macroorganismes ? Quels sont les leviers pour encourager les filières de formation scientifiques, médicales, vétérinaires et agronomiques à ces approches et à cette compréhension ?

Fig.5 : Microplastique collecté dans l’Atlantique nord, recouvert d’un biofilm (communauté bactérienne se développant sur les débris de plastique, ici en jaune) et d’une bactérie isolée (en bleu). Certains de ces microorganismes pourraient être pathogènes, bénéficier de transports à large échelle et générer des effets en cascade dans la chaîne alimentaire. Cliché Axel Magalon /LCB /CNRS Photothèque | CNRS_20150039_0001

Glossaire (FS4)

- Microbiote – Ensemble des microorganismes vivant dans un environnement spécifique (ou microbiome) chez un individu hôte animal, végétal ou humain, une matière ou un produit d’origine animale ou végétale, ou encore un milieu (aérien, aquatique).

- Holobionte – Ensemble composé par un organisme animal, humain, ou végétal et les microorganismes qu’il héberge. Les microorganismes habitant l’hôte (animal, humain ou végétal) constituent le microbiote. Voir Pour La Science (2016).

Bibliographie (FS4)

- Faure D. et al. (2018). Holobiont: a conceptual framework to explore the eco-evolutionary and functional implications of host-microbiota interactions in all ecosystems. New Phytologist, 218, 1321-1324.

- Kim H. J. et al. (2018). Fragile skin microbiomes in megacities are assembled by a predominantly niche-based process. Science Advances, 4, e1701581.

- Pour la Science (2016). Le nouveau monde des microbes, Paris, France : Groupe Pour la Science, 469, 42p.

- Selber-Hnatiw S. et al. (2017). Human Gut Microbiota: Toward an Ecology of Disease. Frontiers in Microbiology, 8, 1265.

- Selosse M.-A. (2017). Jamais seul. Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations (1re éd.). France, Actes Sud.

Ce texte est extrait d’édition FRB 2019, consultable en intégralité à ce lien : « Fronts de sciences 2019 ».

——-

5. Émergence de maladies infectieuses : des prédictions théoriques aux tests expérimentaux

Résolument pluri -et interdisciplinaires, les recherches à mener se situent aux interfaces entre microbiologie, physiologie, immunologie, mathématique, écologie des communautés et bien d’autres champs disciplinaires.

[Illustrations]

© Maurício Uchôa Bruttos (Pixabay) => pas de légende

© Silviarita (Pixabay)

Présentation du sujet (FS5)

La pandémie mondiale qui a engendré en 2020-2021 une crise sanitaire d’ampleur exceptionnelle est liée à la Covid-19, maladie infectieuse émergente apparue en novembre 2019 en Chine continentale. Cette crise nous a fait (re)prendre conscience que l’apparition et la propagation de nouveaux pathogènes est un problème majeur de santé publique. Problème qui peut, quand ces émergences affectent les plantes cultivées ou les animaux d’élevage, également menacer notre agriculture. Il est donc urgent de comprendre les facteurs qui favorisent ces émergences.

Les modèles mathématiques prenant en compte l’épidémiologie et l’évolution des pathogènes peuvent nous aider à les étudier, mais il est souvent difficile de tester la validité des prédictions théoriques issues de ces travaux. Les études expérimentales s’appuyant sur des modèles biologiques microbiens permettent d’en tester le pouvoir prédictif : cette validation expérimentale est cruciale, car elle peut concourir à améliorer la théorie et ainsi à affiner les prédictions qui sont au cœur des stratégies de contrôle des maladies infectieuses. Existe-t-il des conditions permettant de limiter le risque d’émergence ?

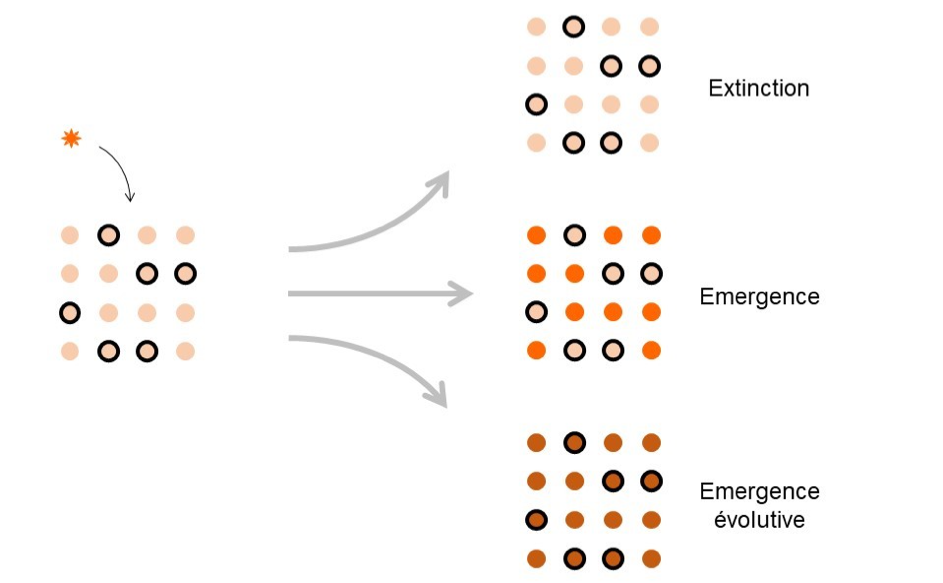

Pour répondre à cette question il est essentiel de comprendre qu’une émergence résulte d’un processus stochastique, c’est-à-dire où le hasard joue un grand rôle. En effet, au tout début d’une épidémie, le nombre d’hôtes infectés est très faible et le risque d’extinction de la population de pathogènes est très important. Par exemple, dans les modèles les plus simples, la probabilité d’extinction d’un pathogène avec un taux de reproduction, R0, positif (R0>1) est de 1/R0 quand on introduit un hôte infecté par ce pathogène dans une grande population. On s’attend donc à ce que, même s’il a un R0>1, le nouveau pathogène n’arrive pas à émerger. Ensuite, la mutation du pathogène est un autre processus aléatoire qui peut influencer son adaptation à une nouvelle espèce d’hôte. L’acquisition de mutations adaptatives devrait permettre d’augmenter le taux de reproduction, R0, du pathogène, de diminuer le risque d’extinction initiale et donc d’augmenter la probabilité d’une émergence. On parle d’émergence évolutive quand c’est cette adaptation par mutation qui permet au pathogène d’échapper à l’extinction et d’engendrer une épidémie dans la population de ce nouvel hôte.

Fig.6 : Emergence et émergence évolutive d’un pathogène dans une population d’hôte hétérogène. L’introduction d’un pathogène (virus orange) dans une population composée d’un mélange d’hôtes sensibles (disques sans contour) et d’hôtes résistants (disques avec contour noir) peut avoir trois issues : (1) l’extinction de l’épidémie, (2) l’émergence avec épidémie de la souche ancestrale (en orange) touchant les hôtes sensibles, (3) l’émergence évolutive d’une nouvelle forme de la maladie (en marron) avec une épidémie touchant l’ensemble de la population, suite à l’acquisition de mutations permettant de contourner la résistance des hôtes.

Source : Fronts de science FRB 2021.

Ainsi, prédire l’émergence de nouveaux pathogènes nécessite de comprendre à la fois l’épidémiologie des maladies et leur évolution. Ces prédictions théoriques ont besoin d’être validées expérimentalement pour pouvoir être révisées et gagner en précision. C’est par exemple la validation expérimentale qui a permis aux prédictions météorologiques de devenir si performantes. L’objectif est donc de générer un cadre théorique validé expérimentalement qui peut être utilisé pour faire des recommandations sur la gestion du risque d’émergence sur des systèmes sur lesquels il est impossible d’expérimenter. En effet, la nature stochastique des processus nécessite un grand nombre de réplications (par exemple pour évaluer une probabilité d’émergence), mais aussi un grand nombre de générations de pathogènes. Les modèles microbiens comme les bactériophages (virus infectant les bactéries) permettent de tester les prédictions sur l’influence de la diversité de la résistance des hôtes sur le risque d’émergence.

Nature du front de science (FS5)

Ce front de science repose sur une approche qui tente de faire le lien entre (1) des développements théoriques récents afin de mieux comprendre la dynamique stochastique des pathogènes et (2) des tests expérimentaux basés sur l’utilisation de modèles biologiques microbiens permettant de tester et donc de valider (ou réviser) ces prédictions théoriques. L’objectif est de prendre en compte de nombreuses composantes de l’écologie des maladies infectieuses (stochasticité démographique, environnementale, structure en âge, structure des communautés d’hôtes, dynamique intra-hôte, plasticité, etc.) pour mieux prédire les dynamiques et donc les risques épidémiques (émergences, évolution de la virulence et de la résistance aux médicaments et aux vaccins).

Axes de questionnement (FS5)

Comprendre les facteurs influençant l’émergence de pathogènes nécessitera une interface entre des approches théoriques et expérimentales et entre des domaines variés, en particulier les mathématiques, l’épidémiologie, l’écologie et l’évolution. Les quatre pistes proposées ici ne sont qu’un aperçu de la grande diversité d’approches possibles.

- L’analyse du comportement des modèles stochastiques soulève de nombreuses difficultés mathématiques qu’il faut résoudre. Améliorer notre compréhension de ces modèles passe également par une collaboration étroite entre biologistes et mathématiciens.

- Des approches d’évolution expérimentale en laboratoire (sur des virus ou des bactéries) permettront dans un avenir proche d’affiner la prédictibilité des modèles épidémiologiques, en s’appuyant sur les prédictions des modèles théoriques d’interaction et d’évolution entre hôtes et pathogènes et en faisant à leur tour progresser ces modèles théoriques.

- Dans un contexte agricole, étudier comment la diversité des plantes cultivées contribue à limiter l’émergence de pathogènes affectant la production agro-alimentaire peut apporter une plus-value très importante en matière de gestion. Ceci pourra nécessiter de mettre en place des études de long terme complexe à organiser et financer.

- Des approches expérimentales pourront tester différentes stratégies de contrôle pour limiter l’émergence et l’adaptation des pathogènes. C’est particulièrement pertinent dans le contexte de la pandémie où la circulation de nouveaux variants est inquiétante, car elle compromet l’efficacité des mesures de distanciation et de vaccination.

Bibliographie (FS5)

- Ansaldi, M., Boulanger, P., Brives, C., Debarbieux, L., Dufour, N., Froissart, R., Gandon, S., le Hénaff, C., Petit, M. A., Rocha, E., & Torres-Barceló, C. (2018). A century of research on bacteriophages. Virologie, 24(1), 9-22. https://doi.org/10.1684/ vir.2020.0809

- Berngruber, T. W., Froissart, R., Choisy, M., & Gandon, S. (2013). Evolution of Virulence in Emerging Epidemics. PLoS Pathogens, 9(3), e1003209. https:// doi.org/10.1371/journal.ppat.1003209

- Berngruber, T. W., Lion, S., & Gandon, S. (2015). Spatial Structure, Transmission Modes and the Evolution of Viral Exploitation Strategies. PLoS Pathogens, 11(4), e1004810. https://doi.org/10.1371/ journal.ppat.1004810

- Chabas, H., Lion, S., Nicot, A., Meaden, S., van Houte, S., Moineau, S., Wahl, L. M., Westra, E. R., & Gandon, S. (2018). Evolutionary emergence of infectious diseases in heterogeneous host populations. PLoS Biology, 16(9), e2006738. https:// doi.org/10.1371/journal.pbio.2006738

- Dennehy, J. J. (2009). Bacteriophages as model organisms for virus emergence research. Trends in Microbiology, 17(10), 450-457. https://doi. org/10.1016/j.tim.2009.07.006

- Gandon, S. (2021). Faut-il s’inquiéter de l’évolution du SARS-CoV-2?. La Vie des idées. https:// laviedesidees.fr/Faut-il-s-inquieter-de-l-evolutiondu-SARS-CoV-2.html

Ce texte est extrait d’édition FRB 2021, consultable en intégralité à ce lien : « Fronts de sciences 2021 ».

——-

Conclusion

Ces « Fronts de sciences » rédigés entre 2018 et 2021 l’illustrent clairement : explorer et documenter la biodiversité, ses états et fonctionnements en relation avec ses environnements relève d’une recherche résolument pluri- et interdisciplinaire. C’est aussi un maillon essentiel de l’acquisition de connaissances visant à mieux comprendre la biodiversité, la préserver et gérer durablement les écosystèmes en interaction avec les sociétés humaines.

Remerciements

Les rédacteurs de ces « fronts de science » remercient pour leur collaboration Sylvie Crasquin, directrice de recherche au CNRS, Aurélie Delavaud, responsable de pôle à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), Gaël Kergoat, directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), Joseph Langridge, chargé de mission scientifique à la FRB, et Ophélie Ronce, directrice de recherche au CNRS.

—–

Edition SFE2 : ces cinq « fronts de sciences » rédigés pour la FRB entre 2018 et 2021 ont été repris et adaptés pour la plateforme web « Regards et débats sur la biodiversité » de la SFE2 en 2025. Adaptation et mise en ligne : Anne Teyssèdre.

Bonjour,

En réaction au Regard/Front de science’ n°4 ci-dessus, intitulé « Microbiotes, holobiontes et réseaux microbiens », j’ai reçu ce commentaire de François Bonhomme qui me paraît avoir toute sa place sur ce forum de discussion :

« Microbiome ou Microbiote ?

Merci pour cet article faisant un parallèle intéressant et instructif entre les communautés microbiennes de la rhizosphère et celle de l’intestin humain. Le commentaire ci-dessous ne s’adresse qu’à un point de terminologie qu’il me semble important de régler afin de ne pas entretenir de confusion, nous avons intérêt à ce que les mots recouvrent des réalités aussi précises et non-ambigües que possible et partagées par tous. Et donc je pense qu’il faudrait arrêter d’employer de manière incorrecte le terme de microbiote.

Dans les néologismes forgés et utilisés depuis le XIXe siècle, les termes en …ote désignent des objets biologiques individualisés (zygote, mastigote, symbiote, progénote, …) tandis que le suffixe …ome s’applique à des ensembles d’objets possédant certaines caractéristiques communes (génome, biome, transcriptome,…). L’ensemble des microbes (ou microorganismes) présents à un emplacement donné (par exemple dans la rhizosphère des plantes) constitue un microbiome (voir d’ailleurs le titre de la revue éponyme internationale « Microbiome » qui s’intéresse à tous les aspects de la biologie des communautés de microorganismes et pas seulement à leurs génomes) et non un microbiote. Un microbiote serait un individu parmi d’autres constituants d’un microbiome, donc un microbe. Puisque le mot existe déjà pas besoin donc d’en inventer un autre… »

« On peut d’ailleurs penser que cette volonté « d’individualiser » le microbiome en utilisant le terme microbiote correspond à une tentative de créer un nouveau paradigme: celui de l’autonomie réelle ou supposée d’une entité réagissant presque comme si c’était un organisme à part entière, donc un « …ote », tel que cela transparaît par exemple dans l’image à laquelle vous faites référence du « deuxième cerveau » chez les vertébrés. Or nous savons que toutes les communautés microbiennes contiennent en général une grande diversité de microbes, avec des lignées plus ou moins ubiquistes et d’autres plus ou moins spécifiques, et que nombre de ces lignées sortent ou rentrent dans le microbiome au gré de fluctuations environnementales (au sens large) comme vous le décrivez justement dans ce regard. Les microbiomes sont donc des ensembles flous qui ne justifient donc probablement pas qu’on leur attribue plus d’autonomie qu’ils n’en ont… »

Et voici une première réponse, de ma part:

Bien qu’ayant moi-même utilisé le terme de ‘microbiote’ pour désigner une communauté microbienne en symbiose avec un macroorganisme, et celui de ‘microbiome’ pour désigner l’écosystème formé par cette communauté et son habitat (voir notamment le Regard R85 de R. Lami et moi sur le quorum sensing chez les bactéries), cette remarque et cette proposition de François Bonhomme me paraissent tout à fait pertinentes car le risque « d’individualiser » les communautés microbiennes n’est pas anodin.

Bonne année à tou.tes! Je vous fais suivre ce nouveau commentaire de François Bonhomme (qui n’a pu le poster sur ce forum de discussion) :

Merci Anne pour avoir rebondi sur mon commentaire, qui à mon avis n’est pas qu’une affaire de puriste. « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement » dit le proverbe. En sciences, cet aphorisme s’adresse aux concepteurs qui doivent avoir les idées claires avant de forger un néologisme. Retournons-le un instant sur lui-même pour examiner ce que devrait produire sur les lecteurs un énoncé clair : évoquer des concepts clairs.

Il est donc important d’éviter les confusions produites par exemple en utilisant des suffixes (-ote, -ome, …) ou des préfixes (meta, para, ortho, …) auxquels on donnerait des valeurs variables selon le contexte et d’une manière générale de se méfier de l’emploi du même terme pour désigner des choses différentes.

Ceci est vrai dans toutes les disciplines, mais encore plus dans les sciences comme les nôtres où les objets à désigner peuvent avoir des frontières floues, et où l’emploi de tel ou tel terme n’est parfois pas anodin. Prenons par exemple les catégories « espèce » ou « sous-espèce ». Selon qu’on emploie l’un ou l’autre, les conséquences réglementaires voire idéologiques ne seront pas les mêmes. C’est par exemple le cas des anchois décrit dans le Regards précédent. L’inclusion, ou non, de Néandertal dans la même espèce que sapiens en est un autre exemple qu’il n’est pas la peine de développer pour comprendre à quel point, tout scientifiques que nous sommes, nous restons influencés par les mots qu’on emploie … .

Autrement dit, manipuler le langage peut aussi manipuler les esprits, ceci est encore plus vrai dans les sciences encore plus molles, je laisse au lecteur le choix des exemples les plus parlants…