La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2) vous propose ce Regard de Julien Lie-Panis, Léo Fitouchi et Jean-Baptiste André, respectivement post-doctorants et Directeur de Recherche en écologie évolutive, sur l’évolution de la collaboration dans les sociétés humaines, via le levier des institutions.

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

——-

Les institutions : des outils pour résoudre

les défis de la coopération

Julien Lie-Panis(1) , Léo Fitouchi(2) et Jean-Baptiste André(3)

(1): Postdoctorant à l’Institut Max Planck de Biologie évolutionnaire (Allemagne) ;

(2): Postdoctorant à l’Institute for Advanced Study, Toulouse ;

(3): Directeur de recherche CNRS à l’Institut Jean Nicod, Paris.

Regard édité par Anne Teyssèdre

——-

Mots clefs : gestion des communs, coopération, évolution, réciprocité, modèle mathématique, théorie des jeux, sciences sociales, institutions, leviers sociaux, capital social, réputation.

——-

- Résumé

- Introduction

- Les institutions : une solution en apparence paradoxale

- L’énigme de la coopération humaine

- L’effet de levier social comme solution au paradoxe des institutions

- Modéliser l’effet de levier social

- Résultats

- Les institutions ne sont pas magiques : le rôle crucial du capital social

- Les institutions comme technologies sociales : limites et fragilité

- Conclusion

- Annexe

- Remerciements

- Bibliographie

- Regards connexes

- Forum de discussion

—-

Résumé

Les institutions sont essentielles à la coopération humaine, mais elles reposent sur un paradoxe apparent: conçues pour faciliter la coopération, elles dépendent elles-mêmes du bon comportement de leurs membres. Comme l’exprimait déjà Juvénal, il y a près de 2000 ans : « Qui gardera les gardiens ? »

À l’aide d’un modèle mathématique, nous résolvons ce paradoxe en montrant que les institutions fonctionnent comme des leviers sociaux, amplifiant les dynamiques coopératives existantes. Tout comme un levier mécanique permet de soulever une charge lourde avec un effort minimal, les institutions amplifient une force psychologique universelle mais modeste : le désir de préserver sa réputation. Ce mécanisme produit un effet puissant, incitant les individus à coopérer même dans des situations où ils ne le feraient pas spontanément.

(Introduction) Une communauté de pêcheurs face à la tragédie des communs

Imaginez une communauté de pêcheurs vivant au bord d’un lac. Pour que le poisson reste abondant, chacun doit limiter ses prises. Mais tout pêcheur a intérêt à prendre un peu plus que sa part. Peu à peu, la ressource s’épuise, mettant en péril l’écosystème et le moyen de subsistance de la communauté.

Ce phénomène, connu sous le nom de tragédie des communs, a été popularisé par l’écologue Garrett Hardin en 1968 (Hardin, 1968). On le retrouve partout où la préservation d’une ressource partagée repose sur la modération de chacun. Un parc public ne reste propre que si personne n’y jette ses déchets. Une plateforme comme Wikipedia ne fonctionne que si suffisamment d’utilisateurs prennent le temps d’enrichir son contenu.

La tragédie des communs menace aujourd’hui jusqu’aux conditions d’habitabilité de notre planète : le bien commun climatique pourrait être préservé si chaque individu et chaque pays limitait ses émissions de gaz à effet de serre, mais les bénéfices immédiats des pratiques polluantes conduisent à privilégier l’intérêt individuel au détriment de l’action collective, accélérant ainsi le réchauffement climatique (Boon-Falleur et al. 2022).

Les institutions : une solution en apparence paradoxale

Face à des problèmes comme l’épuisement des ressources communes, les sociétés humaines ont mis en place des institutions (Ostrom, 1990). Des clans et assemblées villageoises aux gouvernements modernes, en passant par les associations locales et les instances supranationales, ces structures nous permettent d’accomplir ensemble ce qu’aucun individu ne pourrait faire seul : organiser les échanges, préserver des biens communs, garantir la justice ou maintenir la paix. Leur force est de créer un environnement où il devient avantageux pour chacun de contribuer au bien collectif.

Reprenons l’exemple de nos pêcheurs. Ils pourraient instaurer un système de gardes-pêche, chargés de surveiller le respect des quotas de poissons et de sanctionner les contrevenants. Grâce à cette surveillance, chacun sait qu’il risque une amende s’il dépasse sa juste part. La menace de sanctions dissuade la surpêche et encourage des pratiques durables.

Mais le problème est-il vraiment résolu ? Pas tout à fait. Les institutions font émerger un nouveau défi : si les gardes-pêche surveillent les villageois, qui surveille les gardes-pêche eux-mêmes ? Que se passe-t-il si, au lieu de faire leur travail de surveillance impartiale pour le bien commun, ils se mettent à abuser de leur pouvoir, à accepter des pots-de-vin, ou à favoriser leurs proches ? Au lieu d’éliminer la difficulté de la coopération, on l’a simplement déplacée : il ne s’agit plus d’empêcher la surpêche, mais de s’assurer que ceux chargés de faire respecter les règles ne détournent pas ces règles à leur avantage. C’est exactement le paradoxe relevé par Juvénal, poète satirique romain du Ier siècle : « Quis custodiet ipsos custodes ? » — « Qui gardera les gardiens ? » (Juvénal, Satire VI)

L’énigme de la coopération humaine

Ce paradoxe s’inscrit dans une question plus large : comment expliquer l’extraordinaire capacité des humains à coopérer à grande échelle ?

Les biologistes de l’évolution ont identifié plusieurs mécanismes expliquant la coopération dans le monde vivant. L’altruisme de parentèle explique pourquoi on aide ses proches, qui partagent nos gènes (Hamilton 1964, Queller & Strassman 1998, Silk 2002, West et al. 2006). La réciprocité permet de comprendre pourquoi les individus coopèrent avec ceux qu’ils sont amenés à retrouver régulièrement et qui pourront leur rendre la pareille (Trivers 1971, Axelrod & Hamilton 1981, Wilkinson 1984, de Waal 2000).

Adulte suricate surveillant des juvéniles de son groupe, auxquels il n’est pas nécessairement apparenté.

Cliché Charles J. Sharp, Réserve de Tswalu, Kalahari, Afrique du Sud, 2023.

Plus généralement, la réputation façonne les comportements prosociaux : les individus ont intérêt à se montrer fiables et généreux pour susciter la confiance et attirer de futurs partenaires de coopération (Alexander 1987, Nowak & Sigmund 1998, Leimar & Hammerstein 2001, Panchanathan & Boyd 2003, Bshary & Grutter 2006, Melis et al. 2006, Kern et al. 2018) (voir par ailleurs le Regard RO16 d’Adélie Pomade, 2021).

Mais ces mécanismes n’expliquent pas la coopération dans les sociétés humaines à grande échelle. Nous payons nos impôts sans connaître personnellement les bénéficiaires des services publics. Nous laissons un pourboire dans un restaurant d’une ville que nous ne revisiterons pas. Nous respectons le code de la route même lorsque personne ne nous observe. Dans toutes ces situations quotidiennes, nous coopérons avec des inconnus, sans perspective de les revoir et sans témoin direct pour évaluer notre comportement. Ni la parenté, ni la réciprocité, ni la réputation ne suffisent à expliquer cette coopération.

Comme nous l’avons vu avec notre communauté de pêcheurs, les institutions semblent combler cette lacune en récompensant les comportements altruistes et en sanctionnant les abus. Elles créent un environnement où la coopération devient avantageuse, même entre étrangers. Mais cela ne fait que déplacer la question : si les institutions garantissent la coopération, qu’est-ce qui garantit leur propre bon fonctionnement ? Qui garde les gardiens ?

L’effet de levier social comme solution au paradoxe des institutions

Notre recherche propose une solution à ce paradoxe apparent à travers ce que nous appelons l’effet de levier social.

L’idée est comparable à un levier en mécanique : un levier permet de soulever une charge lourde avec un effort réduit, en s’appuyant sur un point d’appui bien choisi. De la même manière, une institution bien conçue transforme un problème de coopération complexe en un problème plus facile à résoudre.

Revenons à notre communauté de pêcheurs. Le problème initial – empêcher la surpêche – est difficile car il implique un grand nombre d’individus et leurs actions sont difficiles à observer. Qui peut réellement savoir combien de poissons chaque pêcheur prend lorsque personne ne regarde ?

À première vue, la création d’un poste de garde-pêche semble simplement déplacer le problème : pour éviter la surpêche, encore faut-il s’assurer que le garde ne ferme pas les yeux en échange d’un pot-de-vin. Mais ce changement est en réalité une avancée majeure.

Les gardes-pêche sont peu nombreux, leurs actions sont visibles, et leur mission est claire : s’ils se laissent corrompre, ils risquent non seulement de perdre leur emploi, mais aussi de salir leur réputation au sein de la communauté. Là où il était presque impossible de surveiller chaque pêcheur individuellement, il devient bien plus simple de veiller à l’intégrité d’un petit groupe d’individus chargés de faire respecter les règles (cf. la Figure 1 ci-dessous).

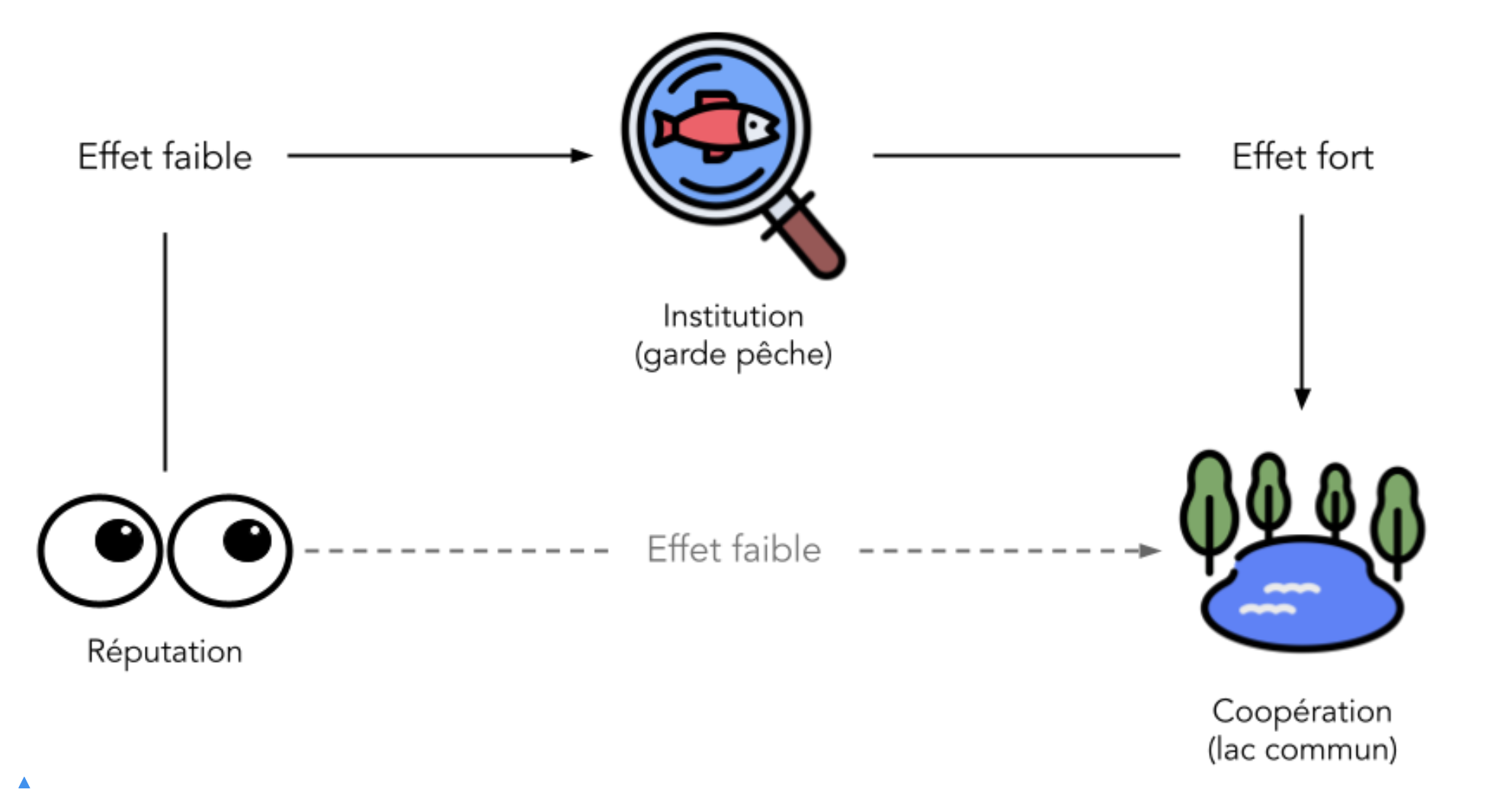

Figure 1: Les institutions amplifient les effets de la réputation pour résoudre des problèmes de coopération difficiles. Par exemple, nommer un garde-pêche permet d’empêcher la surpêche. La réputation du garde garantit son intégrité. Un garde intègre incite, à son tour, la communauté à coopérer pour assurer l’abondance des poissons pour les générations futures.

Autrement dit, la communauté n’a pas simplement ajouté une règle : elle a conçu une véritable technologie sociale. En introduisant le rôle de garde-pêche, elle a transformé un problème difficile (empêcher la surpêche) en un problème plus simple (garantir l’honnêteté des gardes). Et ce problème, lui, peut être résolu par un mécanisme bien connu : la réputation.

Modéliser l’effet de levier social

Pour comprendre plus précisément comment les institutions peuvent résoudre ce paradoxe apparent, nous avons élaboré un modèle mathématique (Lie-Panis et al., 2024).

Dans ce modèle, les membres d’une communauté humaine peuvent interagir de deux façons. D’une part dans un jeu de confiance, où un individu (le « partenaire ») choisit s’il fait confiance à un autre (l' »acteur »), qui peut alors soit honorer cette confiance, soit la trahir. D’autre part dans un jeu institutionnel, où les acteurs décident ou non de contribuer à une institution.

Les acteurs participent aux deux jeux de façon répétée et développent une réputation. Ils se distinguent par leur niveau de « patience » – l’importance accordée aux bénéfices futurs par rapport aux bénéfices immédiats. Les partenaires, eux, n’interagissent qu’une fois, mais peuvent observer la réputation d’un acteur avant de lui faire confiance.

L’institution utilise les contributions reçues pour inciter les acteurs à honorer la confiance de leurs partenaires. Plus l’institution est efficace, plus elle génère d’incitations à partir d’un même niveau de contributions.

Une présentation détaillée du modèle figure en annexe.

Résultats

Notre analyse révèle que même lorsque la réputation seule ne suffit pas à garantir que les acteurs honorent la confiance de leurs partenaires (dans le jeu de confiance), elle peut motiver leurs contributions à l’institution. Si cette dernière est suffisamment efficace, les incitations générées permettent alors de débloquer la coopération entre acteurs et partenaires.

Dans notre exemple des pêcheurs, cela signifie que même si la réputation n’empêche pas directement la surpêche, elle peut soutenir un système de gardes-pêche (cf. la Figure 1). Si ce système est suffisamment bien conçu, il génère alors assez d’incitations (surveillance, sanctions) pour rendre le respect des limites avantageux pour la majorité.

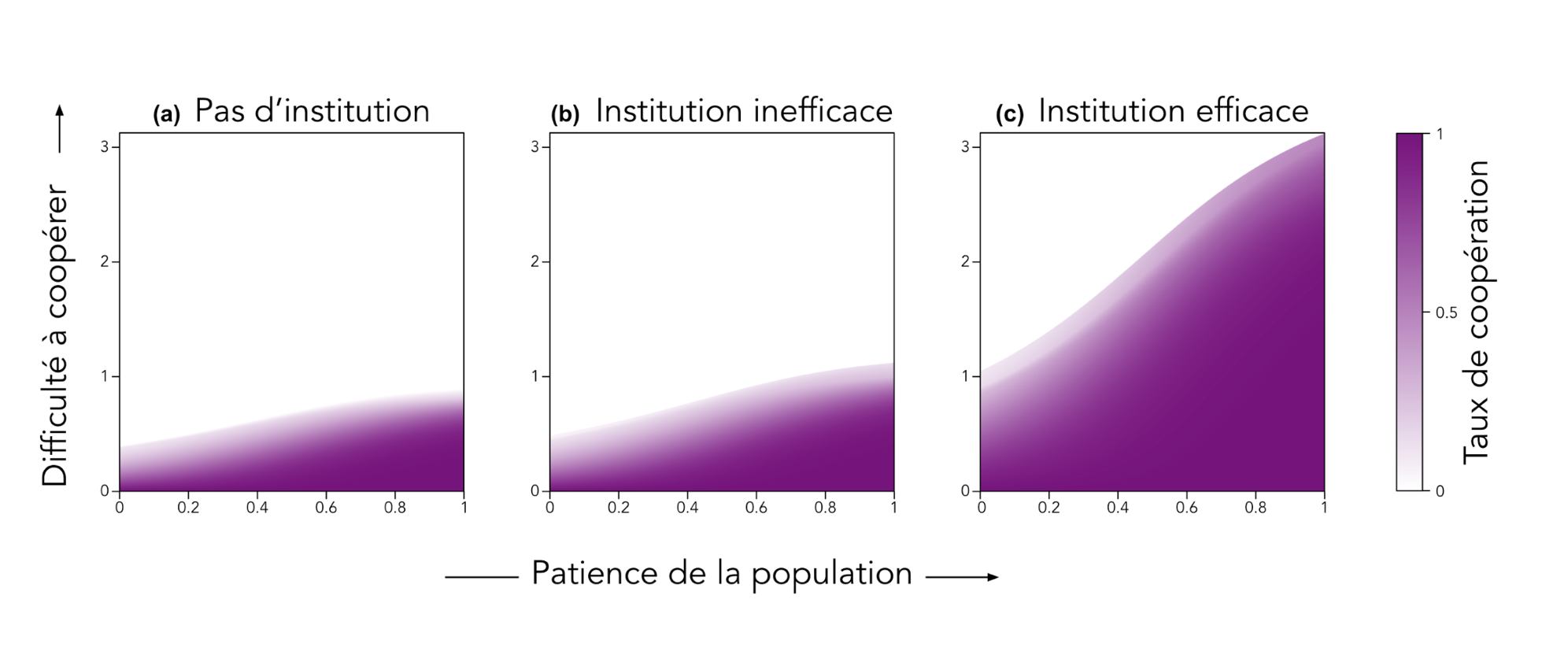

La Figure 2 illustre l’importance cruciale de l’efficacité institutionnelle. Sans institution (panneau a), la coopération n’est possible que si elle est déjà relativement facile. Avec une institution inefficace (panneau b), les effets sont limités. En revanche, avec une institution efficace (panneau c), la coopération devient possible même pour des problèmes autrement insolubles.

Figure 2 : Taux de coopération obtenu (défini comme la proportion d’interactions où la confiance est à la fois accordée et honorée, teinte de violet), en fonction de la patience de la population (axe des abscisses) et de la difficulté à coopérer (axes des ordonnées), dans trois cas. (a) Sans institutions, à gauche, la coopération n’est possible que si elle n’est pas difficile, ce qui exclut des problèmes difficiles comme empêcher la surpêche. (b) Une institution inefficace, au milieu, n’a que peu d’effet. (c) A contrario, une institution efficace, à droite, permet même de résoudre des problèmes difficiles, à condition que la population soit suffisamment patiente. Résultats calculés par résolution numérique du modèle mathématique.

Les institutions ne sont pas magiques : le rôle crucial du capital social

Une institution efficace permet donc de trouver une solution là où la coopération spontanée échoue, et d’éviter la tragédie des communs. Mais ce n’est pas une baguette magique !

Comme l’illustre l’économiste Deirdre McCloskey :

« Vous pouvez mettre en place des tribunaux à l’anglaise, et même équiper les avocats de perruques, mais si les juges sont corrompus, si les avocats n’ont aucune fierté professionnelle et si le public les méprise les uns comme les autres, alors l’introduction d’une institution aussi attrayante sur le papier ne parviendra pas à améliorer l’état de droit. » (McCloskey, 2016; notre traduction).

Les institutions ne peuvent pas imposer la coopération par décret : elles dépendent de la motivation des individus à les faire tenir debout. Dans notre modèle, cette motivation repose sur la « patience », c’est-à-dire l’importance que les individus accordent à leur réputation future. Les individus coopératifs assument des coûts immédiats, par exemple pour honorer la confiance d’un partenaire actuel. Ce faisant, ils préservent leur réputation, ce qui leur permet d’inspirer confiance à de nouveaux partenaires et d’en tirer des bénéfices à long terme (Lie-Panis & André, 2022).

Comme le montre le panneau c de la Figure 2, même avec une institution efficace, une population trop impatiente (à gauche du graphique) ne coopère pas. Les institutions ne suffisent pas à elles seules : leur impact dépend du contexte social où elles s’inscrivent.

Ce résultat éclaire les travaux de Robert Putnam sur les institutions italiennes (Putnam, 1994). Dans Making Democracy Work, Putnam et al. (1994) montrent que le meilleur prédicteur du bon fonctionnement des institutions est le « capital social » – ces réseaux de relations et ces normes de réciprocité qui se développent à travers une longue histoire de coopération locale. Là où les citoyens s’engagent activement dans des associations civiques, des clubs sportifs ou des chorales, les institutions gouvernementales sont plus efficaces et moins corrompues.

Les institutions reposent aussi sur les motivations individuelles. Une enquête menée dans 23 sociétés a montré que la qualité des institutions est étroitement liée à l’honnêteté intrinsèque des individus – leur propension à coopérer même en l’absence de toute incitation institutionnelle (Gächter et Schulz, 2016). Ces observations convergent vers un même constat : les institutions ne peuvent pas créer la coopération ex nihilo. Notre modèle montre qu’elles fonctionnent comme des amplificateurs, exploitant et renforçant des dynamiques coopératives déjà présentes. Mais elles restent conditionnées par le contexte social dans lequel elles s’inscrivent : si la propension à coopérer est trop faible, elles ne peuvent remplir leur rôle.

Les institutions comme technologies sociales : limites et fragilité

Notre analyse suggère que les institutions peuvent être considérées comme des technologies, conçues pour exploiter l’effet de levier social. Tout comme un ingénieur conçoit une machine en tenant compte des lois de la physique, les sociétés humaines ont développé des institutions qui s’appuient sur les mécanismes fondamentaux de la coopération.

Cette perspective révèle aussi leur fragilité. Comme McCloskey le souligne plus haut, on ne peut pas créer de la coopération simplement en important des règles qui fonctionnent ailleurs. De même, on ne peut pas espérer qu’une structure institutionnelle, aussi bien conçue qu’elle soit, suffise à garantir durablement la coopération.

Comme l’illustrent les défis auxquels font face plusieurs démocraties contemporaines, les institutions démocratiques ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles reposent sur la motivation des acteurs à respecter l’Etat de droit et sur l’adhésion des citoyens aux principes démocratiques, comme la séparation des pouvoirs.

Conclusion

Les institutions humaines, des conseils villageois aux organisations internationales, fonctionnent comme des amplificateurs de notre capacité à coopérer par le mécanisme de la réputation.

Cet éclairage révèle leur double nature : puissantes, car elles permettent d’étendre la coopération bien au-delà de nos cercles restreints et de bâtir des sociétés à grande échelle ; fragiles, parce qu’elles ne tiennent que si leur point d’appui – la volonté des individus de coopérer – demeure solide.

Vedette des affaires maritimes, dédiée principalement au contrôle des bateaux de pêche, dans le Port d’Olona, en Vendée. (Cliché Rémi Jouan)

Annexe

Cette annexe détaille le modèle mathématique que nous avons brièvement présenté dans la section ‘Modéliser l’effet de levier social’.

Structure du modèle

Nous modélisons un jeu répété entre des individus que nous nommons « acteurs » et d’autres appelés « partenaires ». Les acteurs participent à chaque tour du jeu, interagissant à l’infini, tandis que les partenaires ne participent qu’une seule fois.

Chaque acteur est caractérisé par sa patience, c’est-à-dire l’importance accordée aux bénéfices futurs comparés aux bénéfices présents (mesurée par un facteur d’escompte δ entre 0 et 1). À chaque tour, les acteurs participent à l’une de ces deux interactions :

- Jeu de confiance avec un partenaire : l’acteur rencontre un partenaire qui doit d’abod décider ou non de lui accorder sa confiance. Si la confiance est accordée, l’acteur peut soit honorer cette confiance en réciproquant, soit tricher.

- Jeu institutionnel : les acteurs qui n’ont pas rencontré de partenaire participent au jeu institutionnel, dans lequel ils peuvent soit contribuer à une action collective, soit profiter gratuitement des contributions des autres.

Réputation

La réputation d’un acteur reflète uniquement son comportement lors du tour précédent. Sa réputation peut être :

1. ‘Inconnu’ : si non observé

2. ‘A honoré la confiance’ : observé honorant la confiance dans le jeu de confiance

3. ‘A trahi la confiance’ : observé trahissant la confiance dans le jeu de confiance

4. ‘A contribué’ : observé contribuant dans le jeu institutionnel

5. ‘N’a pas contribué’ : observé ne contribuant pas dans le jeu institutionnel

Les partenaires utilisent la réputation des acteurs pour décider de leur accorder ou non leur confiance. La décisions d’un acteur, elle, dépend de sa réputation et de son facteur d’escompte.

Fonctionnement de l’institution

L’institution collecte toutes les contributions des acteurs et les transforme en incitations pour honorer la confiance. Pour chaque unité de ressource reçue, l’institution génère ρ unités d’incitations, où ρ représente l’efficacité institutionnelle. Ces incitations sont réparties entre deux mécanismes : la moitié augmente la probabilité d’observation dans chaque jeu de confiance (ce qui affecte la réputation des acteurs, cf. paragraphe précédent), tandis que l’autre moitié est utilisée pour appliquer des pénalités aux acteurs qui trahissent la confiance accordée.

Résultats mathématiques

Nous démontrons que notre modèle admet deux équilibres :

Équilibre de base : aucun acteur ne contribue à l’institution, qui peut être considérée comme absente. Les partenaires accordent leur confiance sur la base des choix de réciprocité passés des acteurs, et les acteurs les plus patients réciproquent, afin de préserver leur réputation.

Équilibre institutionnel : certains acteurs contribuent aussi à l’institution, et les partenaires accordent leur confiance à la fois sur la base des choix de réciprocité et de contribution. L’institution génère alors des incitations, qui facilitent la coopération.

Analyse graphique des résultats

La Figure 2 montre le taux de coopération obtenu, c’est-à-dire la fréquence avec laquelle les acteurs et leurs partenaires parviennent à coopérer avec succès — le partenaire accordant sa confiance avant que l’acteur ne réciproque. Nous comparons trois scénarios : sans institution (équilibre de base), avec une institution inefficace (équilibre institutionnel avec ρ = 1/3), et avec une institution efficace (équilibre institutionnel avec ρ = 3).

L’efficacité de l’institution est cruciale. Sans institution (panneau a), la coopération n’est possible que si elle est déjà relativement facile. Avec une institution inefficace (panneau b), les effets sont limités. En revanche, avec une institution efficace (panneau c), la coopération devient possible même pour des problèmes autrement insolubles.

Ainsi, notre modèle montre que même lorsque la réputation seule est insuffisante pour motiver une forme de coopération (ici, la réciprocité dans les jeux de confiance), elle peut suffire à motiver les contributions à une institution. Dans notre exemple des pêcheurs, ces résultats signifient que même lorsque la réputation seule est insuffisante pour empêcher la surpêche, elle peut suffire à motiver le soutien au système des gardes-pêche. Si ce système est suffisamment efficace, il génère alors assez d’incitations (surveillance, sanctions) pour rendre le respect des limites avantageux pour la majorité.

Remerciements:

Nous remercions Anne Teyssèdre, éditrice de ce Regard, pour ses remarques constructives et son accompagnement éditorial.

Bibliographie

- Alexander R. D., 1987. The biology of moral systems.

- Boon-Falleur M., Grandin A., Baumard N., & Chevallier C., 2022. Leveraging social cognition to promote effective climate change mitigation. Nature Climate Change, 12(4), 332-338.

- Bshary R. & Grutter, A. S., 2006. Image scoring and cooperation in a cleaner fish mutualism. Nature, 441(7096), 975-978.

- Gächter S. & Schulz J. F., 2016. Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies. Nature, 531(7595), 496-499.

- Hamilton W. D., 1964. The genetical evolution of social behaviour. II. Journal of theoretical biology, 7(1), 17-52.

- Hardin G., 1968. The Tragedy of the Commons. Science 162, 1243-1248.

Juvénal, Satire VI - Kern J. M. & Radford A. N., 2018. Experimental evidence for delayed contingent cooperation among wild dwarf mongooses. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(24), 6255-6260.

- Leimar, O. & Hammerstein, P., 2001. Evolution of cooperation through indirect reciprocity. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 268(1468), 745-753.

- Lie-Panis J. & André, J. B., 2022. Cooperation as a signal of time preferences. Proceedings of the Royal Society B, 289(1973), 20212266.

- Lie-Panis J., L. Fitouchi, N. Baumard & J.-B. André, 2024. The social leverage effect: Institutions transform weak reputation effects into strong incentives for cooperation. PNAS 121, e2408802121.

- McCloskey D., 2016. Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World. The University of Chicago Press.

- Melis A. P., Hare,B., & Tomasello M., 2006. Chimpanzees recruit the best collaborators. Science, 311(5765), 1297-1300.

- Ostrom E., 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

- Panchanathan K., & Boyd R., 2003. A tale of two defectors: the importance of standing for evolution of indirect reciprocity. Journal of theoretical biology, 224(1), 115-126.

- Putman R.D., 1994. Social Capital and Public Affairs. Bull. Amer. Acad. Arts and Sciences, 47(8), 5-19.

- Putnam R. D., R. Leonardi & R. Nanetti, 1994. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

- Silk J. B., 2002. Kin selection in primate groups. International Journal of Primatology, 23, 849-875.

- Trivers R. L., 1971. The evolution of reciprocal altruism. The Quarterly review of biology, 46(1), 35-57.

- de Waal F. B., 2000. Attitudinal reciprocity in food sharing among brown capuchin monkeys. Animal Behaviour, 60(2), 253-261.

- West S. A., Griffin A. S., Gardner A., & Diggle S. P., 2006. Social evolution theory for microorganisms. Nature reviews microbiology, 4(8), 597-607.

- Wilkinson G. S., 1984. Reciprocal food sharing in the vampire bat. Nature, 308(5955), 181-184.

Pour en savoir plus

- Acemoglu D. & J. A. Robinson, 2013. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Profile Books.

- Boon-Falleur M. & Chevallier C., 2022. Réciprocité, visibilité, équité : trois leviers essentiels pour lutter contre la crise climatique. The Conversation. Publié le 14 novembre 2022. https://theconversation.com/reciprocite-visibilite-equite-trois-leviers-essentiels-pour-lutter-contre-la-crise-climatique

- Fukuyama, F., 2011. The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution. Profile books.

- Lesnes C., 2025. Face à Donald Trump, les juges américains sont-ils encore un contre-pouvoir ?

- Le Monde, article publié en ligne le 14 février 2025.

- Chaîne YouTube Homo Fabulus (Stéphane Debove) : https://www.youtube.com/@HomoFabulus (vulgarisation en biologie et sciences sociales)

Regards connexes :

- Pomade A., 2021. Repenser l’approche des communs en Droit. Regards et débats sur la Biodiversité, SFE2,Regard RO16, janvier 2021.

- Regards sur l’évolution : https://sfecologie.org/tag/evolution/

- Regards sur les sociétés : https://sfecologie.org/tag/societes/

- Regards sur le comportement : https://sfecologie.org/tag/comportement/

- Regards sur leș socioécosystèmes : https://sfecologie.org/tag/socioecosysteme/

- Regards sur Gestion et gouvernance : https://sfecologie.org/tag/gestion-et-gouvernance/

- Regards sur les mécanismes : https://sfecologie.org/tag/mecanismes/

- Regards sur méthodes et outils : https://sfecologie.org/tag/methodes-et-outils/

—–

Article édité, illustré (photos) et mis en ligne par Anne Teyssèdre.

Bonjour

et merci pour ce Regard perçant! Voici une question/critique -que je n’ai pas faite lors de l’édition du Regard- sur votre interprétation des résultats du modèle, concernant la motivation des acteurs.

Dans votre article paru dans PNAS et dans ce Regard, vous avez montré ou confirmé que la « patience » des acteurs institutionnels (i.e., leur persistance à collaborer, à contribuer au bien commun, sans récompense immédiate) et leur « réputation » (score attribué à chaque acteur par les observateurs, qui dépend principalement de la patience des acteurs) sont deux variables explicatives (fortement corrélées) de la stabilité et de l’efficacité des institutions. Ce sont deux facteurs-clés de l’évolution de la coopération dans les sociétés (via les institutions).

Ceci paraît clair (et logique), mais votre inférence sur la motivation des acteurs -à être de patients contributeurs- me semble moins évidente.

Selon vous, cette motivation (à collaborer ‘patiemment’, sans récompense immédiate) est le désir de (bonne) réputation. Cette motivation (égocentrée) est possible bien sûr, et probablement fréquente, mais à mon avis peut être secondaire. La motivation primaire des acteurs collaborateurs peut aussi être d’ordre « moral » : désir de collaborer au bien commun, même sans récompense immédiate. [Bref, la variable ‘réputation’ (fortement corrélée à la ‘patience’ des acteurs) joue un rôle moteur déterminant dans l’efficacité des institutions, qu’elle soit désirée ou non.] Qu’en dites-vous ?

Amicalement, Anne

PS: En vous adressant cette remarque, je pense notamment aux acteurs institutionnels qui mettent leur vie en danger par leur activité au service de la collectivité. Ainsi, bien que sa réputation d’honnêteté ait été nourrie par son engagement dans la lutte anti-mafia (et bien que sa ‘patience’ ait contribué à l’efficacité globale de la lutte anti-mafia), il me semble que face à l’ampleur des risques encourus, la motivation principale du juge Falcone -mort assassiné en 1992- ne pouvait être son seul désir de réputation.

Oui, je suis d’accord ! Un modèle plus proche de la façon dont on prend ce genre de décisions pourraient ainsi remplacer la patience par une préférence pro-sociale — par exemple, l’importance accordée aux payoffs des autres, ou au fait de se conformer à un idéal (les économistes parlent de préférence normative dans ce dernier cas).

Notre résultat serait alors : les institutions ont besoin d’acteurs pro-sociaux et intègres, dont le juge Falcone est un exemple particulièrement louable.

Le problème pour un modèle évolutionnaire est alors d’expliquer d’où proviennent ces préférences pro-sociales. C’est plus réaliste de supposer que les gens ont des préférences pro-sociales, mais ça semble un peu « trop facile » comme explication pour la coopération, institutionnelle ou non ; on voudrait savoir quand et où la coopération institutionnelle est plus probable, et même pourquoi elle existe tout court.

Comme on est des évolutionnistes, on se concentre sur la seconde question, ultime (pourquoi y a-t-il de la coopération institutionnelle ?), au risque de perdre en réalisme psychologique / d’offrir une réponse relativement pauvre en termes proximaux (comment les agents décident-ils de se comporter de manière intègre ?).

On remplace alors les préférences pro-sociales par les préférences temporelles car on sait qu’elles varient d’individu à individu pour d’autres raisons que la coopération, et qu’on sait aussi que cette variation est reliée à la propension à contribuer pour le bien commun (par exemple donner à une bonne cause).

Pour répondre brièvement à mon tour -en tant moi aussi que biologiste évolutionniste 🙂, et médiatrice scientifique interdisciplinaire -, je dirais que le résultat principal et important de ce modèle me paraît celui-ci : les institutions ont besoin d’acteurs ‘patients’, i.e. prêts à collaborer sans récompense immédiate, quelle que soit la motivation à la base de leur patience.

Les motivations du comportement prosocial ‘patient’ des acteurs peuvent être variées, égoïstes (désir de bonne réputation) ou prosociales (désir de contribuer au bien commun); ceci n’affecte en rien le fonctionnement du modèle, qui met en jeu le comportement (prosocial ou non) des acteurs, non leur motivation.

[Les recherches sur la motivation dominante des acteurs institutionnels à coopérer ‘patiemment’ (par exemple selon le type d’institution, ou selon certain traits culturels..) sont pour moi une autre question, non traitée par ce modèle.]

Amicalement, Anne

Merci, c’est une très bonne synthèse, je n’ai rien à redire !

Je pense qu’un sujet intéressant, mais très compliqué pour un modélisateur, serait d’arriver à mieux distinguer entre ces motivations, et mieux comprendre leur fonction évolutive. Comme tu le dis, les motivations prosociales n’apparaissent pas dans notre modèle, qui suppose à la place que ce sont les comportements qui évoluent. C’est une simplification très très utile, mais qu’on peut toujours questionner : en réalité, l’évolution façonne notre psychologie (par exemple, nos motivations prosociales), qui façonne à son tour nos comportements, dans tout un panel de situations dont notre jeu n’est qu’un exemple parmi d’autres. Réussir à mettre tout ça dans un modèle n’est cependant pas chose aisée…

Amicalement,

Julien