La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2) vous propose ce Regard de Catherine Aubertin, économiste à l’IRD, sur la création du Fonds Cali (de partage des avantages apportés par les ressources génétiques, via les DSI) par la récente COP16.

Cet article est une version augmentée et adaptée pour ces Regards d’un article de la même auteure, paru en décembre 2024 dans le numéro 302 de l’Encyclopédie du Développement Durable. Texte en ligne à cet url: https://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/territoires/3-3-les-dechets/financer-la-biodiversite-et.html

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires et questions sur les forums de discussion qui suivent les articles; les auteurs vous répondront.

Le « Partage des avantages »

au fil des Conférences mondiales

sur la biodiversité

Catherine Aubertin, Directrice de Recherche à l’IRD

Regard R124, édité par Anne Teyssèdre

—-

Mots-clés : Convention sur la Diversité biologique (CDB), biodiversité, Protocole de Nagoya, Accès et gouvernance de la biodiversité, Partage des Avantages (APA), information sur les séquences génétiques (DSI), relations Nord-Sud, COP16, Fonds Cali.

.

—–

- Résumé

- (Introduction)

- Un peu d’Histoire

- Le Protocole de Nagoya

- Des ressources dématérialisées

- Encart : Banques de gènes et utilisation des DSI

- Le fonds Cali

- Un mécanisme de financement

- Conclusion

- Glossaire (dont sigles)emerciements

- Références

- Forum de discussion sur ce regard

——

Résumé

Dans l’exploitation de la biodiversité par les humains, comment établir l’équité entre les pays du Sud riches en biodiversité et les pays du Nord riches en technologies ? Au fil des conférences de la Convention sur la diversité biologique (CDB), l’objectif de partage des avantages a dû s’adapter aux évolutions scientifiques. Aujourd’hui, la collecte et l’utilisation d’éléments de la biodiversité ne passent plus seulement par des prélèvements directs sur le terrain encadrés par le protocole de Nagoya de 2014 pour lutter contre la biopiraterie, mais aussi -et surtout- par l’accès libre aux bases de données accueillant les informations de séquençage numérique (DSI, digital sequence information). C’est ainsi que la seizième Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité Biologique (COP16), qui s’est tenue à Cali (Colombie) en décembre 2024, a décidé de la création d’un fonds alimenté par les contributions volontaires des entreprises utilisatrices de ces données. Ce fonds dit ‘Cali‘ doit permettre le partage des avantages tirés de l’exploitation des ressources génétiques sous leur forme numérique (DSI) et en conséquence soutenir la préservation de la biodiversité par les populations locales. Surtout, il est révélateur à la fois de l’évolution de notre compréhension des enjeux liés à la biodiversité, des ambitions écologiques de ces COP et de l’état des relations internationales entre les Etats, mais aussi entre les acteurs publics et privés.

——

Comment la création d’un « mécanisme multilatéral sur le partage des avantages découlant de l’utilisation des informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques » a-t-elle pu être présentée comme un enjeu central de la seizième conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique ?

Un peu d’histoire

La Convention sur la diversité biologique (CDB), traité international signé en 1992, est gérée par la Conférence des Parties (COP) qui se réunit tous les deux ans et regroupe à ce jour la quasi-totalité des pays (196 pays) à l’exception notable des Etats-Unis. La CDB a trois objectifs: i) la conservation de la biodiversité, ii) son utilisation durable, et iii) le partage juste et équitable des avantage tirés de l’exploitation des ressources génétiques.

Ce troisième objectif, en décalage sémantique avec les deux autres, marque la volonté des pays en développement de ne pas être exclus des retombées financières des innovations biotechnologiques. C’est-à-dire, dit de façon plus prosaïque, leur volonté de ne plus subir d’actes de « biopiraterie », de voir leur biodiversité pillée au profit d’industriels et de chercheurs des pays développés, sans aucune retombée locale (cf. Aubertin et al. 2007). Le ralliement des pays en développement à la CDB n’aurait pas été acquis sans cet ajout.

On retrouve ici une opposition caricaturale, mais qui perdure depuis la première conférence de Stockholm sur l’environnement en 1972, entre d’une part, les pays du Nord soucieux de préserver une nature qu’ils ont largement dégradée, mais riches en technologie pour en tirer bénéfice et, d’autre part, les pays du Sud soucieux de sortir du sous-développement et de la dette, mais riches en biodiversité. On se souvient de la formule d’Indira Gandhi « la pire pollution, c’est la pauvreté » et des accusations de freins au développement que les pays riches imposeraient aux pays pauvres au nom de la préservation de l’environnement. Ce marchandage « conservation vs financement du développement » irrigue toutes les négociations des Conférences mondiales sur l’environnement, depuis près de 50 ans.

Le protocole de Nagoya

La CDB définit les ressources génétiques comme le matériel génétique -d’origine végétale, animale, microbienne ou autre- contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ayant une valeur effective ou potentielle. Existe-t-il des ressources génétiques sans valeur ? Lors de sa rédaction en 1992, les espoirs mis dans les biotechnologies soutenues par les avancées des sciences du vivant sont démesurées. La nature apparaît comme une source infinie de gènes d’intérêt, en particulier pour la pharmacie. En économie, on leur attribue une valeur de quasi-option (une valeur qui se révélera, quand on saura quoi en faire…). La spéculation financière et les dépôts de brevets vont bon train pour gonfler une « bulle des biotech », mais les concrétisations sont plus modestes et les retombées de cet « or vert » s’avèrent dérisoires.

Pour encadrer l’accès aux ressources génétiques et permettre un partage des avantages plus conséquent et équilibré (en évitant de confronter des populations locales à de grandes entreprises, par ex.), le protocole de Nagoya a été voté dans cette ville du Japon lors de la COP10 de 2010, permettant l’adhésion des pays du Sud au plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 connu sous le nom des objectifs d’Aichi. Il entrera en vigueur en 2014 et connaîtra un succès certain : fin 2024, 142 pays auront ratifié ce Protocole.

Contrairement aux décisions de la CDB, qui n’ont pas force de loi, un Protocole engage les Etats à transposer ses directives dans leur législation nationale. Les États doivent réguler l’accès à leurs ressources et organiser le partage des avantages, via le dispositif APA (pour « accès et partage des avantages ») qui repose sur trois piliers : le consentement en connaissance de cause du pays fournisseur de la ressource et des communautés locales détentrices de savoirs sur cette ressource, un contrat précisant les obligations en matière de partage des avantages entre fournisseur et utilisateur, enfin la conformité des activités de l’utilisateur avec la législation APA du pays d’origine de la ressource.

Fig1 : Logo de la COP10 (avec ses origamis), Nagoya 2010. Source : CDB, ONU.

Vingt années plus tard, la déception est grande. Le mythe de l’or vert s’est effondré. Il n’y a pas grand-chose à partager, alors que les coûts de transaction -en temps et en argent- liés au fonctionnement des instances de contrôle sont importants. Seuls 5 400 certificats de conformité ont été émis, dont les deux tiers pour l’Inde, la France venant loin derrière en deuxième position. Si le Protocole a permis de reconnaître la pluralité des savoirs et d’établir une traçabilité des ressources, il a également contribué à imposer une vision marchande de la nature et des savoirs, à exacerber les revendications identitaires et à complexifier l’accès à la biodiversité à l’heure d’une recherche mondialisée. Surtout, il ne peut rattraper les avancées continuelles de la science du vivant. Comment combiner les justices environnementale et économique dans un accord adapté à des processus technologiques et chimiques, voire juridiques avec les droits de propriété intellectuelle, en constante évolution ?

Car le périmètre des ressources biologiques concernées par l’APA, tout d’abord limité aux unités fonctionnelles de l’hérédité, s’est progressivement élargi quand il est devenu évident que les retours financiers les plus importants ne proviendraient pas de l’utilisation des gènes, mais des molécules à la base des médicaments. Le protocole de Nagoya s’est alors étendu aux dérivés, dont il donne cette définition : « Dérivé : tout composé biochimique qui existe à l’état naturel résultant de l’expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s’il ne contient pas d’unités fonctionnelles de l’hérédité ». L’APA promu par le Protocole concerne donc aussi les molécules naturelles, provenant du métabolisme d’organismes vivants ou morts, incluant des extraits bruts. Les enzymes, les huiles essentielles, les résines, etc. sont des dérivés. De fait, chaque pays peut avoir une interprétation différente de l’application de l’APA, restrictive comme très large, bienveillante comme suspicieuse (cf. Aubertin, Nivard et Pham, 2021).

Des ressources dématérialisées

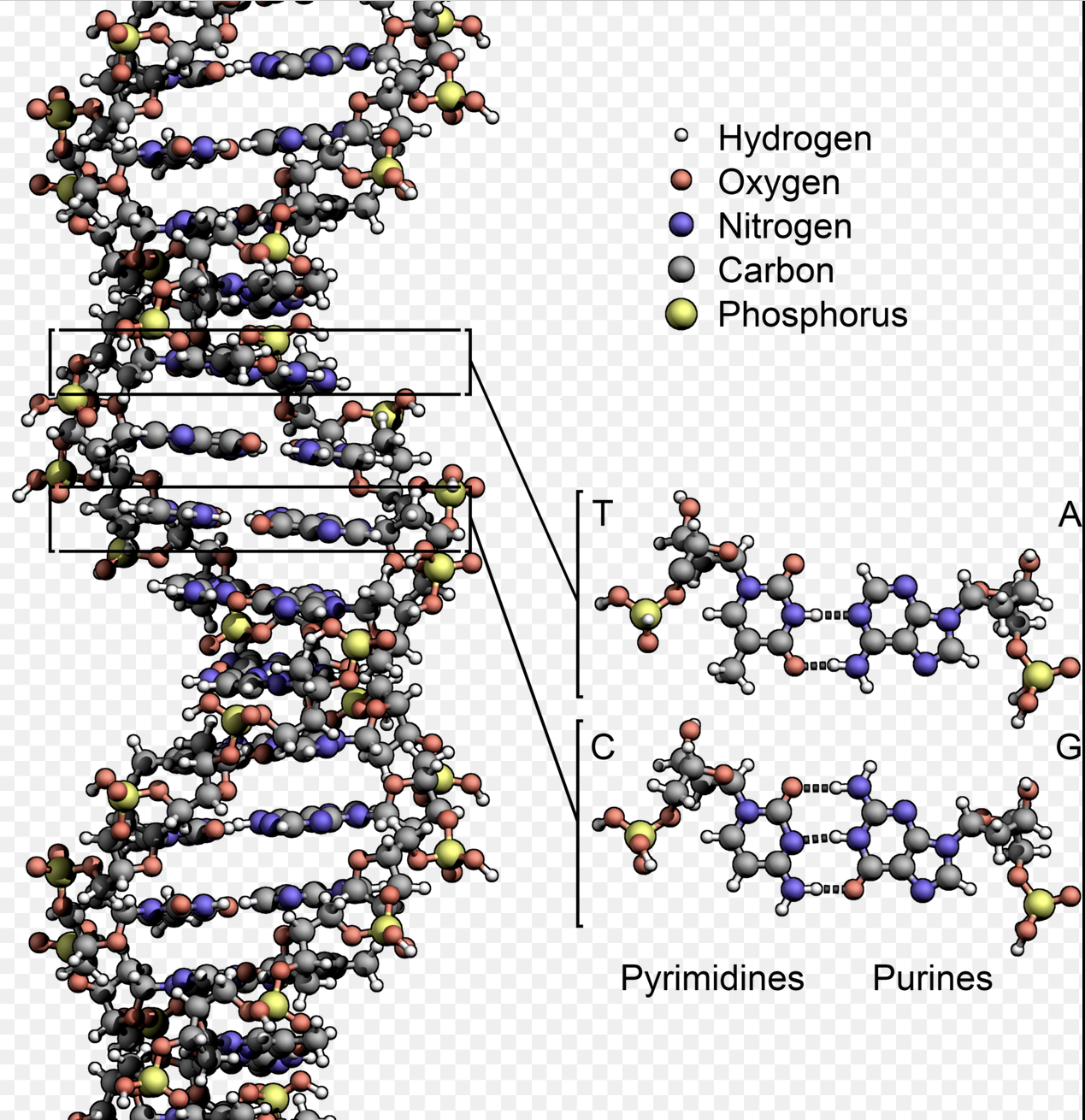

Depuis la COP13 de Cancun (Mexique), en 2015, les négociations portent sur une autre extension du champ d’application de l’APA, liée à une nouvelle branche de la biologie. La génomique est une science en plein essor qui étudie les gènes des organismes en déterminant les séquences de bases azotées* de leur ADN (qui appartiennent à quatre types différents, désignés par les lettres A,T,G et C), grâce à des techniques de séquençage de moins en moins coûteuses et de plus en plus rapides.

Fig. 2 : Représentation en trois dimensions d’un segment d’ADN double brin, montrant une série de bases azotées (A, T, G, C) connectées deux à deux par des liaisons faibles (van der Waals), formant ainsi les « barreaux» de la double hélice. L’identification séquentielle des bases le long de chaque brin correspond au séquençage de l’ADN.

Source : Zephyris, CC BY-SA 3.0.

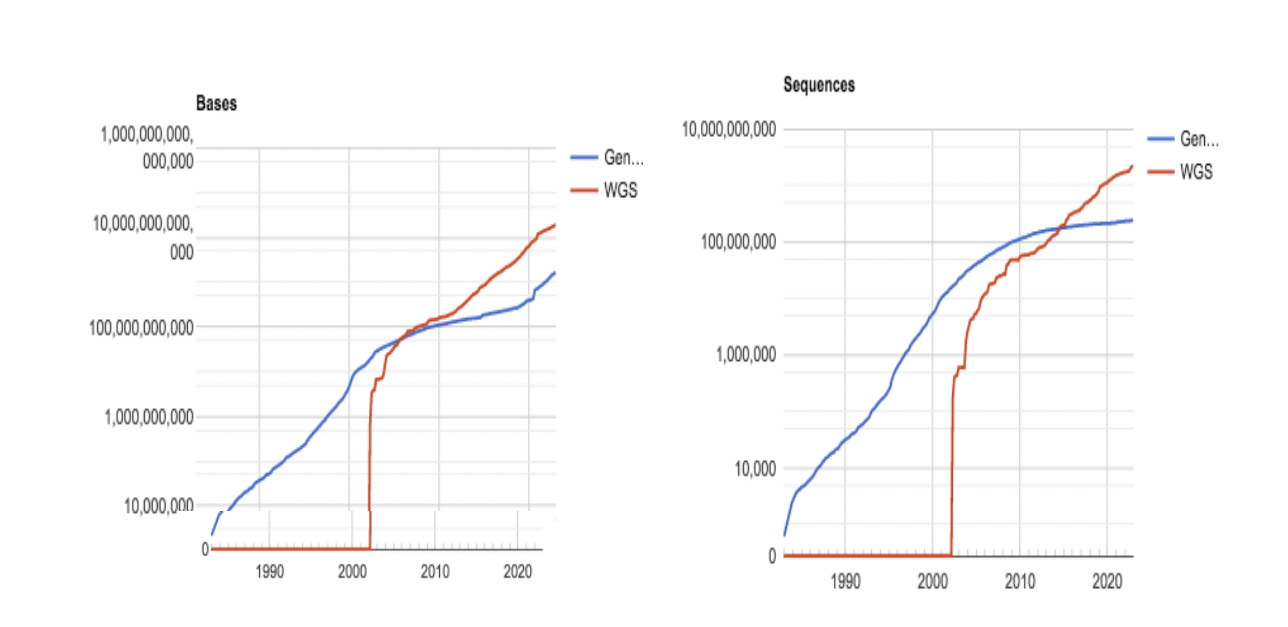

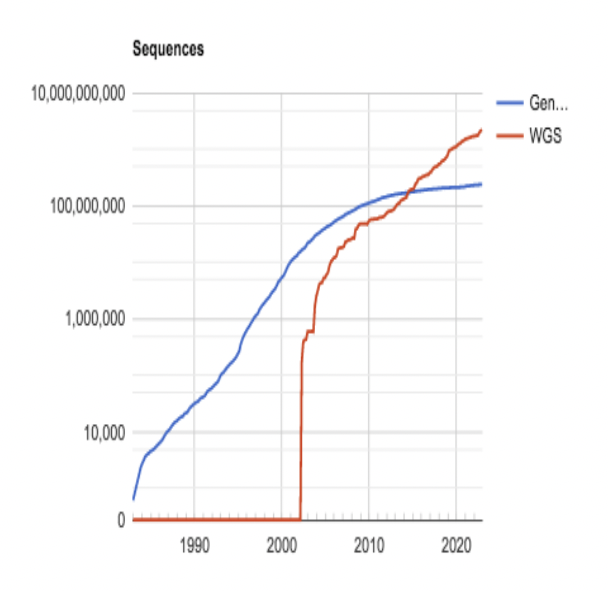

Toutes les sciences en « omique », génomique, transcriptomique, protéomique, etc., analysent le vivant à l’échelle moléculaire et produisent une masse énorme des données numériques. Pour fixer les idées, le génome humain possède 3 milliards de paires de bases, loin derrière une petite fougère qui détient le record des mesures avec plus de 150 milliards de paires, soit 50 fois plus d’ADN qu’un humain.

La recherche sur le vivant s’effectue ainsi en bonne partie à l’aide d’ordinateurs reliés aux banques internationales de gènes stockés sous forme numérique et à des centres de calcul. L’intelligence artificielle est sollicitée pour traiter toutes ces données. L’information et les connaissances contenues dans une séquence d’ADN peuvent ainsi être extraites, transformées et échangées via ces banques indépendamment du matériel biologique, physique, auquel elles se rapportent.

Le Protocole de Nagoya qui encadre l’accès et le partage des avantages issus de l’utilisation des ressources génétiques physiques, collectées dans le pays hôte in situ ou dans une collection ex situ via des contrats bilatéraux entre fournisseurs et utilisateurs ne peut s’adapter à cette biodiversité dématérialisée in silico. A partir de ces milliards de séquences déposées dans les banques de données et téléchargées librement sans qu’il soit même nécessaire de s’identifier, il est possible de (re)construire des gènes sans aucun partage des avantages. Les accusations de biopiraterie ressurgissent alors violemment et, lors de la COP14 de Charm el Cheik (Egypte), en novembre 2018, le statut de ces séquences devient un élément de blocage des négociations (cf. le Regard R102 de C. Aubertin et J-L. Pham, 2022, sur ce sujet). Le Protocole de Nagoya ne pouvant y répondre, c’est la COP elle-même qui doit trouver une solution.

Cette solution est attendue impatiemment dans d’autres arènes des Nations unies, qui doivent également envisager un partage des avantages issues de l’utilisation commerciale ou non de ces séquences. Parmi elles figurent la FAO*, avec son Traité international sur les ressources phytogénétiques* pour l’alimentation et l’agriculture – TIRPAA, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ou encore la Convention des Nations unies sur le droit de la mer hors des juridictions nationales (BBNJ).

Les négociateurs de la COP14 et le groupe de travail dédié, qui n’ont pu se mettre d’accord sur une définition de cette nouvelle forme de biodiversité, utilisent le sigle DSI (digital sequence information). Le terme « informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques » ne provient pas des scientifiques. C’est un pléonasme. Une séquence est forcément numérisée. C’est un produit de recherche, une suite ordonnée d’éléments de base du code génétique (AGTTATACACC, etc.), repérée dans une molécule d’ADN, d’ARN, de protéine…, en soi une information. Cette information est mise en libre accès selon le modèle de la science ouverte et la volonté des pays détenteurs des principales banques de soutenir l’innovation. Etats-Unis, Europe et Japon animent ainsi le consortium INSDC, International Nucleotide Sequence Database Collaboration (https://www.insdc.org/ ). La loi française pour la République numérique du 26 octobre 2016 demande par exemple que toutes les données recueillies produites ou publiées avec de l’argent public soient mises à disposition des citoyens.

Encart : Banques de gènes et utilisation des DSI

L’accès aux banques de gènes est libre, gratuit et anonyme. Chacun peut ainsi avoir accès au consortium The National Center for Biotechnology Information ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov ) et télécharger les génomes ou les séquences de leurs choix.

Les chercheurs contribuent à alimenter ces bases pour mettre leurs résultats à disposition du public et pour référencer ainsi leur publication. Une séquence déposée donne lieu à un n° d’enregistrement avec le nom du chercheur et certaines informations annexes (nom de l’organisme, lieu et date de collecte, etc.)

Les biologistes de l’évolution ont quotidiennement recours au site. A partir du génome d’un organisme qu’ils ont séquencé en laboratoire, ils identifient une séquence d’intérêt (associée à une propriété digestive par exemple, ou à une résistance à certains pathogènes, ou codant un récepteur olfactif, chez des insectes ou d’autres invertébrés). Le but est alors de rechercher dans une banque de gènes, à l’aide d’un logiciel gratuit attaché à la banque, les organismes qui possèdent la même séquence ou une séquence approchante.

Grâce à la comparaison avec des milliers de génomes, et une énorme puissance de calcul (un génome pèse des centaines de Mo), il est alors possible de retracer l’histoire évolutive de l’organisme ou de la fonction considérés, d’affiner les arbres phylogénétiques (schématisant les relations de parenté entre les espèces), d’explorer les coévolutions entre espèces partenaires (ex : espèces symbiotiques, commensales, …) ou ‘ennemies’ (ex : prédateurs-proies, hôtes-parasites, …). Bien sûr, des industriels -notamment les industries pharmaceutiques- y verront d’autres applications.

Fig. 3 : Progression du nombre de bases et de séquences d’ADN décodées et mises en ligne dans les banques de gènes, depuis 1982. Source : NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics/

Le fonds Cali

A la suite de difficiles négociations, la COP15 de Kunming-Montréal (organisée par la Chine à Montréal, Canada, du fait de l’épidémie de Covid19) adopte en novembre 2022 le cadre mondial pour la biodiversité (Global Biodiversity Framework, GBF) en 23 cibles (https://www.cbd.int/gbf). La cible 13 évoque le partage des avantages découlant de l’utilisation des DSI. La question est renvoyée sous forme d’une recommandation à définir les contours d’un mécanisme multilatéral pour la COP suivante prévue à Cali (Colombie) fin 2024.

La création du « mécanisme multilatéral sur le partage des avantages découlant de l’utilisation des informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques », appelé fonds Cali, est saluée comme la plus importante avancée de la COP16 avec la création d’un « organe subsidiaire chargé de suivre les dispositions de la CDB relatives aux peuples autochtones et aux populations locales » (cf. https://www.cbd.int/meetings/COP-16). De fait, les deux autres points cruciaux à l’ordre du jour, les montants des flux de financement Nord-Sud et le bilan mondial des stratégies des pays engagés dans le cadre mondial pour la biodiversité n’ont pas pu être examinés et la COP s’est terminée sans accord.

Les principes directeurs du fonds Cali restent à fixer : qui le gère, qui y contribue, qui en bénéficie ?

Rappelons qu’à la veille de la COP16, le Sommet de l’Assemblée générale des Nations unies a adopté « le Pacte pour l’avenir » (cf. https://www.un.org/fr/summit-of-the-future/pact-for-the-future) et au même moment, les BRICS* se réunissaient en Russie. Lors de ces deux sommets, où le secrétaire général de l’ONU était présent, les participants ont remis en cause les mécanismes fondamentaux de l’économie mondiale arrêtés après la deuxième guerre mondiale, en particulier le système monétaire international conduit par la Banque mondiale et le fonds monétaire international et, plus récemment, le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) qui ne les favorisent guère. Ils ont affirmé la volonté d’indépendance du « Sud global » par rapport aux instances occidentales. Ils aspirent à un multilatéralisme inclusif, des sièges au Conseil de sécurité, en accord avec le rapport de force d’un nouveau monde multipolaire.

Le fonds Cali sera donc placé sous l’autorité de la seizième Conférence des Parties à la Convention, et non du FEM, avec un comité directeur de 24 membres composés de représentants de toutes les régions, des peuples autochtones et communautés locales et seulement de deux membres issus des Nations unies. Les financements pourraient être versés par l’intermédiaire d’institutions choisies par les peuples autochtones et communautés locales.

Fig. 4 : Logo de la COP16, Cali (Colombie), décembre 2024. Source : CDB.

Un mécanisme de financement inédit

Le Fonds ne sera pas abondé par des restrictions à l’accès aux DSI qui reste libre et gratuit. Il s’agit d’aller chercher l’argent là où il se trouve. Les contributeurs visés sont les grandes entreprises utilisatrices de DSI qui dépassent au moins deux de ces trois seuils, calculés en moyenne sur les trois années précédentes : i) actifs : 20 millions de dollars, ii) chiffre d’affaires : 50 millions de dollars, iii) bénéfices : 5 millions de dollars. Ces grandes entreprises devront verser au fonds Cali, sur la base du volontariat, 1 % de leurs bénéfices ou 0,1 % de leurs recettes. Le groupe de travail de la CDB attend entre 1 à 10 milliards de dollars par an de contributions. Une liste des secteurs d’activité concernés est fournie. Si la pharmacie, la cosmétique et la biotechnologie sont logiquement pointées, le secteur des semences et de la sélection animale, ainsi que les fournisseurs de matériel de laboratoire et de services techniques liés aux DSI, dont l’intelligence artificielle, sont également inclus. Les instituts de recherche et les banques de gènes ne sont pas concernés.

Ainsi, que les entreprises soient des entreprises du Nord ou du Sud, utilisant des DSI du Nord ou du Sud, elles sont toutes susceptibles, certes volontairement, de contribuer au Fonds. Cela rompt avec la logique du protocole de Nagoya qui visait à compenser les pays du Sud, fournisseurs de ressources génétiques identifiées et utilisées par les pays du Nord. Il existe de grandes entreprises au Sud, et la majorité des séquences déposées dans les banques sont des séquences provenant d’organismes du Nord (car la biodiversité du Sud est moins bien connue). Il s’agit ici d’une « taxe volontaire » sur l’utilisation commerciale des DSI.

Les négociations devront traiter de comment estimer la part du chiffre d’affaires des entreprises qui reposent effectivement sur l’utilisation de DSI, terme toujours non défini et, a priori, en excluant les séquences humaines non traitées par la CDB. Cela promet de beaux débats sur la traçabilité des DSI tout au long des filières et des chaînes de valeur.

Enfin, qui va pouvoir accéder au fonds Cali ? Une liste de critères est fournie qui mêle la richesse de la biodiversité du pays, à l’origine des ressources génétiques support des séquences, aux besoins des pays les moins avancées en matière de capacités pour la conservation et l’utilisation de la biodiversité. La moitié au moins des financements du Fonds devrait répondre aux besoins déterminés par les peuples autochtones et les communautés locales eux-mêmes, y compris les femmes et les jeunes au sein de ces communautés.

En 2022, les négociateurs de la COP15 ont chiffré à 700 milliards de dollars la somme nécessaire à la mise en oeuvre du nouveau Cadre Mondial de la Biodiversité (CMB) : 200 milliards « neufs » à mobiliser d’ici 2025 (dont 20 milliards pour les pays du Sud), auxquels il faudrait ajouter 500 milliards de subventions, jugées néfastes pour la biodiversité, qui doivent être redirigées pour soutenir les actions vertueuses ciblées par le CMB.

Les contributions réelles ou espérées du Protocole de Nagoya, instrument juridique construit sur le principe de partage des avantages tirés de la biodiversité, ou celles du fonds Cali basé sur le volontariat des entreprises utilisant cette même biodiversité, apparaissent alors bien hypothétiques. D’autres instruments s’appuyant sur des mécanismes financiers ou sur des marchés sont explorés, comme les crédits biodiversité sur le modèle de compensation des crédits carbone ou les certificats biodiversité sur la base de contribution volontaire des entreprises. Mais le compte n’y est pas et la COP29 sur le climat de Bakou (Azerbaïdjan) ne dit pas autre chose. Les pays et entreprises du « Nord » ne semblent pas prêts à financer le développement décarboné de ceux du « Sud ».

Conclusion

Accord international majeur pour une gouvernance mondiale de la biodiversité, le Protocole de Nagoya devait permettre d’en finir avec l’exploitation sans contrepartie des ressources naturelles et des savoirs des pays du Sud. Son objectif était d’assurer une plus grande justice et équité entre fournisseurs et utilisateurs de ressources génétiques, de rendre visibles les apports et savoirs des communautés autochtones et locales et de décoloniser la recherche, tout en assurant la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Cet objectif, avec la création d’un organe dédié aux peuples autochtones et communautés locales, aux côtés de l’organe scientifique (SBSTTA) et celui de la mise en œuvre (SBI), a été atteint en partie lors de la COP16, car les retombées financières se font encore attendre.

Devant le peu de retour monétaire de l’application du Protocole, les frustrations des pays du Sud se sont aiguisées, d’autant plus que les engagements de financement Nord-Sud du cadre mondial pour la biodiversité – 20 milliards de dollars prévus pour le Sud- sont faibles et pas encore atteints. Par ailleurs, l’économie de la promesse ne s’appuie plus sur la molécule miracle obtenue par la bioprospection, mais sur l’information sur le séquençage génétique extraite des banques de données. Le mythe de l’or vert renaît alors autour des DSI, et ce d’autant plus fort qu’au sentiment de dépossession des retombées financières des ressources naturelles, s’ajoute celui de l’exclusion des avancées scientifiques liées à l’essor du numérique.

La crispation sur les DSI s’éclaire ainsi par les conflits géopolitiques d’un monde multipolaire en recomposition. Sous une question scientifique et technique pointue se cachent les demandes de réparation de siècles de colonialisme et de développement inégal. La création du fonds Cali apporte une réponse inattendue à cette demande, et marque un tournant important dans la logique de la Convention sur la Diversité Biologique et des conventions de l’ONU de manière générale. En effet, ce nouveau mécanisme ébranle la fracture Nord-Sud, car il s’applique aux entreprises qui produisent de la valeur, indépendamment du niveau de développement ou de richesse en biodiversité de leur pays d’origine.

Ainsi, des pays qui se rangent dans le Sud global : Chine, Brésil, Inde… deviennent explicitement des contributeurs potentiels. En outre, le Fonds appelle à la responsabilité du secteur privé, ce qui est une nouveauté, la création de fonds et leur alimentation dépendant jusque-là de l’engagement des Etats, actuellement peu enclins à débourser davantage, pour un fonds que de plus ils ne contrôleront pas. Il se démarque d’autres initiatives, car les règles de contribution se définissent non pas en fonction de l’impact, positif ou négatif, que les entreprises ont sur la biodiversité, mais en fonction de l’usage qu’elles en font, de la valeur qu’elles en tirent. Finalement, Il ne s’agit plus vraiment de répartir ou de partager, mais de contribuer en fonction du profit issu de l’information génétique au bénéfice de la biodiversité. Peut-on y voir, non pas un partage de la valeur entre les pays, mais une rétribution faite à la nature elle-même pour les services qu’elle rend, à hauteur des usages ?

Ces questions, quelque peu exploratoires, vont rester en suspens. La COP16 Biodiversité renvoie à la COP18 (fin 2028 !) l’examen de « tout ajustement nécessaire afin d’améliorer l’utilité et l’efficacité du mécanisme multilatéral, y compris le fonds mondial, en ce qui concerne le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques. » On en oublierait presque l’urgence d’agir pour stopper l’effondrement de la biodiversité.

Glossaire (dont sigles)

APA : Mécanisme sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

Bases nucléiques, ou bases azotées : Composés organiques cycliques et azotés (bases puriques et pyrimidiques) constitutifs des nucléotides, c’est-à-dire des « maillons » des longues chaines d’acides nucléiques (ADN et ARN) présents dans (quasi) toutes les cellules des êtres vivants. Présentes dans l’ADN sous quatre formes chimiques (adénine, guanine, thymine et cytosine) souvent désignées par leurs initiales, ces quatre bases sont la seule composante variable des nucléotides (dits « briques du vivant ») (voir la figure 2 ci-dessus). De ce fait, les séquences de ces bases (ex: ATTGGGCAA..) le long des brins d’ADN codent l’information génétique portée par l’ADN. (AT)

CDB : Convention sur la Diversité Biologique

COP : Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique

BBNJ : Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Convention des Nations unies sur le droit de la mer hors des juridictions nationales.

BRICS : Groupe de pays émergents. A l’origine : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, rejoints récemment par l’Iran, l’Égypte, Les Emirats arabes unis, l’Indonésie et l’Ethiopie

DSI : Information de séquençage numérique (ou Digital Sequential Information, en anglais).

FAO (Food and Alimentation Organization) : Agence de l’ONU pour l’alimentation.

TIRPAA : Traité international sur les ressources phytogénétiques utiles à l’alimentation et à l’agriculture. Il concerne les ressources végétales domestiquées.

Remerciements

Je remercie le comité Nagoya de l’IRD et spécialement, Jean-Louis Pham (IRD) et Jean-Luc Da Lage (CNRS) pour leurs patients décryptages.

Cet article doit beaucoup aux relectures d’Anne Teyssèdre.

Merci également à l’Encyclopédie du développement durable (Association 4D) qui a publié une toute première version de ce texte.

Références

• Aubertin C., Nivart A. (ed.), 2021. La nature en partage : autour du protocole de Nagoya. Marseille ; Paris : IRD ; MNHN, 323 p. (Objectifs Suds). https://books.openedition.org/irdeditions/40392

• Aubertin C. et J-L. Pham Jean-Louis, 2022. L’APA face à la numérisation du vivant. Regards et débats sur la Biodiversité, Regard R102, Société française d’écologie et d’évolution. https://sfecologie.org/regard/r102-mars-2022-aubertin-et-pham-apa/

• Aubertin Catherine, Pinton Florence, Boisvert Valérie (ed.). (2007). Les marchés de la biodiversité. Paris : IRD, 269. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/ed-06-08/010041759.pdf

—–

Cet article est une version augmentée et adaptée pour ces Regards d’un article de la même auteure, paru en décembre 2024 dans le numéro 302 de l’Encyclopédie du Développement Durable.

Edition et mise en ligne: Anne Teyssèdre.

——-

Commentaires récents