40 ans de changement des communautés végétales à l’échelle régionale : cas des landes, prairies et forêts du Massif Armoricain

Mathilde Dano

Email: mathilde.dano@univ-rennes.fr

(Version PDF)

Résumé

A l’ouest de l’Europe, les milieux agropastoraux étaient largement répandus et correspondaient principalement à des prairies et des landes. Cependant, depuis le siècle dernier, ils sont en forte régression en raison des changements modernes rapides et massifs de l’usage des terres. Les landes et prairies sont des paysages ruraux faisant partie de l’identité et de l’histoire des régions du fait de leur lien étroit et ancien avec les activités humaines. De plus, ces milieux sont des refuges de biodiversité et abritent une forte proportion d’espèces spécialistes. Reconnues et protégées au niveau européen, les landes et les prairies ont de réelles valeurs culturelles, sociales, paysagères et écologiques. Par conséquent, l’état de conservation de ces paysages ruraux est une préoccupation majeure.

Ma thèse vise à étudier les prairies et les landes du massif armoricain (entité géologique du nord-ouest de la France). Cependant, l’évolution de leur état de conservation reste insuffisamment documentée. Un autre axe de la thèse consiste à intégrer le milieu forestier, également reconnu comme un paysage culturel emblématique du territoire. Contrairement aux milieux agropastoraux, les forêts suivent une dynamique différente, ce qui en fait un objet d’étude pertinent pour explorer d’autres trajectoires d’évolution des milieux naturels dans le Massif armoricain.

Pour renseigner l’évolution de ces milieux, j’utilise les travaux des botanistes réalisés dans les années 1970. Ils ont parcouru le Massif Armoricain pour décrire la végétation des landes, prairies et forêts. De leurs excursions, ils ont laissé des notes, documents et tableaux riches d’informations sur ces milieux naturels, leur végétation et leur contexte géographique. Grâce aux annotations et aux cartes laissées par leurs auteurs, nous avons pu relocaliser une grande partie de ces relevés de végétation.

La campagne de terrain effectuée durant ma thèse et soutenue par la bourse de terrain de la Société Française d’écologie et évolution, a visé à rééchantillonner ces relevés anciens en suivant le même protocole que les botanistes du siècle dernier. Au total, 1205 relevés ont été rééchantillonnés depuis le début du projet : 323 relevés en prairies, 528 en landes, et 354 en forêts. Cette réenquête de végétation à long-terme permettra de renseigner l’évolution de ces milieux naturels au cours des cinq dernières décennies à l’échelle régionale grâce à l’analyse des relevés anciens et de leur rééchantillonnage récent. Les objectifs principaux sont de révéler les changements qualitatifs des types d’habitats sur cette période et d’analyser les réponses de différents paramètres des communautés végétales.

En premier lieu, nous avons analysé les changements qualitatifs des types d’habitats entre les périodes d’échantillonnage historiques et récentes. Nous avons ensuite analysé différents paramètres des communautés (richesse spécifique, indice d’état de conservation de la végétation, indice de rareté et abondance en plantes pollinisées par les insectes). Ces métriques traduisent la diversité, la valeur de conservation et le rôle de support de la biodiversité de ces milieux naturels. Seules les landes et prairies ont été étudiées, car les données sur les forêts ont été acquises récemment et ne sont pas encore analysées.

Les premiers résultats indiquent une perte d’habitat due aux changements d’usage des terres (transformation en terres arables à cause de l’intensification agricole, embroussaillement à cause de la déprise agricole, urbanisation) pour les landes et les prairies. Les réponses pour tous les paramètres de la communauté indiquent une dégradation de l’habitat des landes et des prairies. Cette dégradation se manifeste par une richesse en espèces plus faible, un déclin des espèces pollinisées par les insectes et une diminution de l’indice de rareté (i.e. perte des espèces rares). La diminution de l’indice d’état de conservation de la végétation traduit un déclin des espèces caractéristiques des prairies et des landes, et davantage d’espèces témoignant d’une dégradation. Ainsi, par rapport à leur situation historique, les landes et les prairies présentent un état de conservation détérioré et un rôle de soutien de biodiversité diminué (moins d’espèces rares, typiques et moins de ressources pour les insectes pollinisateurs).

Nos résultats concordent avec d’autres études de surveillance à long-terme menées en Europe, il est donc crucial de mettre en place et d’encourager des mesures de restauration et de conservation pour pouvoir préserver ces paysages culturels et enrayer leur déclin.

Justification

Les changements d’usages des terres sont l’une des causes majeures du déclin mondial de la biodiversité (Ceballos et al., 2015). Liés à l’intensification des pratiques agricoles et à l’abandon des modes de gestion traditionnels, ils entraînent la transformation et la fragmentation des milieux naturels. Les changements d’usages des terres touchent une diversité de milieux, et plus particulièrement les habitats agropastoraux (Hoekstra et al., 2005). Autrefois les pratiques agropastorales traditionnelles étaient basées sur un usage de faible intensité, créant alors des paysages diversifiés. Cependant, au cours du siècle dernier, les changements d’usages vers des pratiques agricoles intensifs ont perturbé la gestion traditionnelle et menacent aujourd’hui ces milieux (Fagundez, 2013 ; Alignier & Baudry, 2015).

Les landes et les prairies sont des habitats agropastoraux crées et/ou maintenus par l’homme à l’aide d’une gestion agropastorale ancienne et des conditions environnementales particulières (Webb, 1998). Ces habitats abritent une faune et une flore particulière et sont des contributeurs importants de services écosystémiques (Walmsley et al., 2021 ; Bengtsson et al., 2019). Autrefois largement répandues en Europe, ces milieux sont aujourd’hui en déclin (Török et al., 2021 ; Fagundez, 2013). Les landes et les prairies sont des habitats d’intérêt communautaire conformément à la directive Habitats de l’Union européenne (directive 92/43/CEE) et leur état de conservation est une préoccupation majeure (Török et al., 2021 ; Fagundez, 2013).

Afin de comprendre l’ampleur des changements survenus au cours des 50 dernières années à l’échelle régionale, nous avons mené une réenquête de la végétation sur un grand nombre de sites à travers le massif armoricain (nord-ouest de la France). Emblématiques du patrimoine naturel du massif armoricain, la présence bien établie de ces milieux sur le territoire confère à cette région une forte responsabilité dans leur préservation. Cependant, leur surface se réduit drastiquement et leur état de conservation actuel n’est pas précisément connu (Sellin, 2022). L’objectif de ma thèse est de documenter et quantifier l’évolution de ces milieux lors de ces 50 dernières années à l’échelle régionale.

Méthodes

Site d’étude

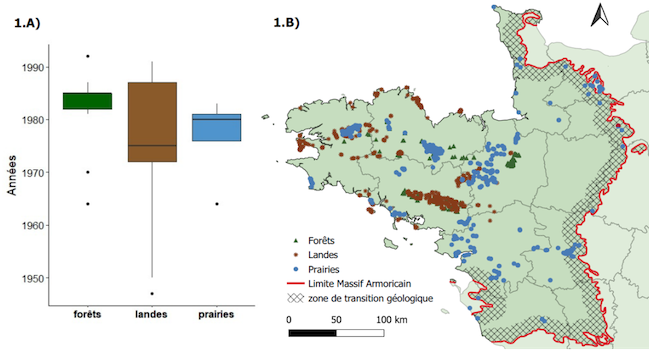

Le massif armoricain est une zone géographique naturelle située dans le nord-ouest de la France (Figure 1), caractérisée par des sols acides (granite, schiste et grès).

Fig. 1 A) Boxplot montrant l’étendue temporelle des données historiques et B) cartographie montrant l’étendue spatiale des relevés de végétation, pour chaque type d’habitat : forêts (en vert), landes (en marron) et les prairies (en bleu), au sein du Massif Armoricain (limite rouge : réalisation : M.-L. Le Jeanne avec la collaboration de Jean Plaine, © GRETIA, 2007), situé au nord-ouest de la France.

Historiquement, le massif est caractérisé par la présence généralisée de landes et de prairies, favorisées par les conditions environnementales et les anciennes pratiques agricoles. Autrefois les landes étaient pâturées et fauchées pour servir de litière et de fourrage au bétail (Webb, 1998). Les prairies étaient associées à une gestion extensive (i.e. faible fréquence de fauche et faible densité d’animaux) et étaient entourées d’un réseau dense de haies (le bocage ; Alignier & Baudry, 2015). Cependant, les décennies d’après-guerre, ont représenté un tournant dans notre utilisation des terres, avec l’expansion urbaine, l’intensification agricole et l’abandon des pratiques traditionnelles (Dalton et Canévet, 1999).

Réenquête de la végétation

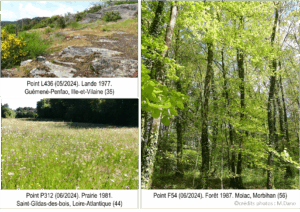

Une approche de réenquête a été utilisée pour évaluer les changements dans les communautés végétales entre deux périodes (Kapfer et al., 2017). Les données historiques datent en moyenne des années 1970 pour les landes et des années 1980 pour les prairies (Figure 2). Les enquêtes historiques, menées dans l’ensemble de la région, avaient pour objectif de documenter la diversité des milieux. Les données de végétation ont été échantillonnées dans des placettes dont la taille varie de 2 à 400 m², dans lesquelles les espèces de plantes ont été listées et leur abondance estimée à l’aide des coefficients de Braun-Blanquet. Chaque relevé a été relocalisé à l’aide des indications historiques (cartes, documents, coordonnées ; Kapfer et al., 2017) et tous ont été rééchantillonnées entre 2021 et 2024 suivant le même protocole.

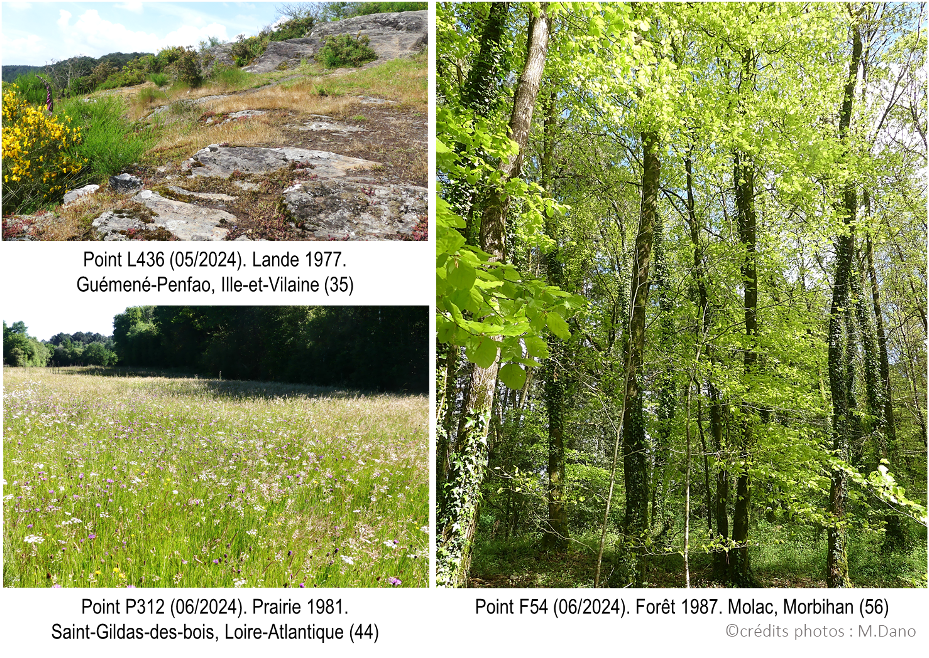

Fig. 2. Exemples de points d’échantillonnage effectués en (A) landes, (B) prairies et (C) forêts au sein du Massif Armoricain avec les dates d’échantillonnage (historique et récente) et leur localité.

Analyse des changements qualitatifs d’habitats

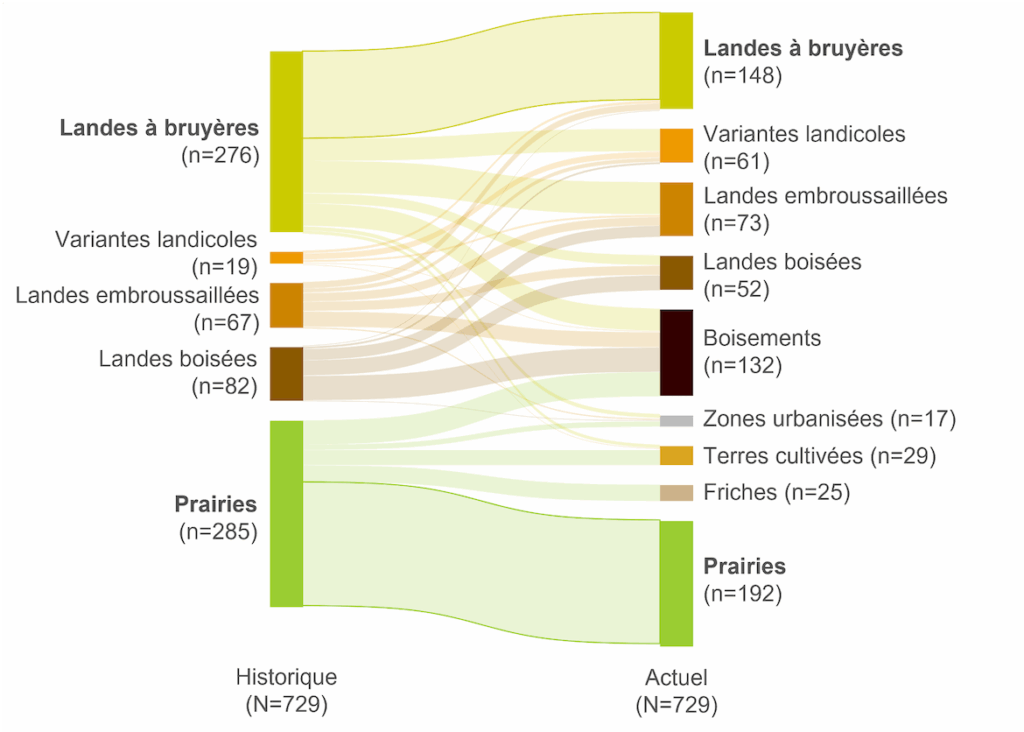

Nous avons distingué 9 types d’habitats suivant la composition en espèces des relevés dans les données historiques et de réenquêtes : landes à bruyères, variantes à molinie et fougère-aigle, landes embroussaillées, landes boisées, boisements, zones urbanisées, terres cultivées, friches et prairies. Les prairies et les landes à bruyères sont les deux milieux agropastoraux typiques. Nous avons également considéré les milieux proches des landes, caractérisés par la proportion croissante d’espèces d’arbres au détriment des espèces de landes. Un diagramme de Sankey est utilisé pour visualiser les différentes proportions et évolutions de chaque type d’habitat entre les deux époques d’échantillonnage.

Analyse des paramètres des communautés végétales

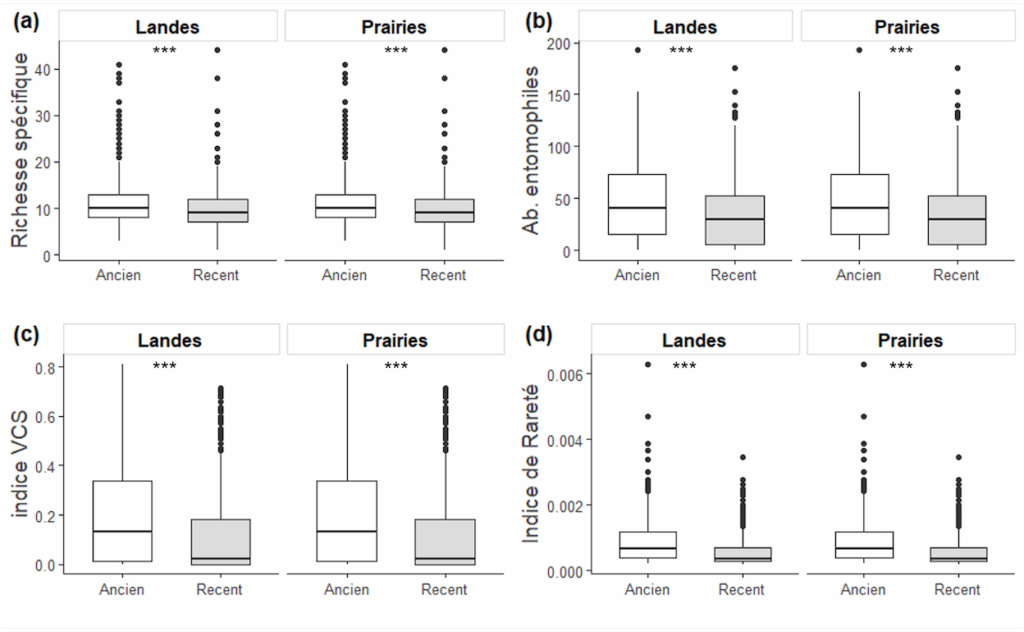

Nous avons considéré quatre métriques : (i) la richesse spécifique, (ii) l’abondance en espèces végétales entomophiles obligatoires, (iii) l’indice d’état de conservation de la végétation et (iv) l’indice de rareté.

(i) La richesse spécifique correspond au nombre d’espèces présentes dans la communauté.

(ii) Les plantes entomophiles correspondent aux espèces exclusivement pollinisées par les insectes (Pan et al., 2024). L’abondance en plantes entomophiles permet d’estimer la quantité de ressources florales et d’évaluer le rôle de soutien de la biodiversité des landes et prairies.

(iii) L’indice d’état de conservation de la végétation (VCS) permet d’évaluer l’état de conservation des milieux sur la base de la composition en espèces (Jung et al., 2021). Il prend en compte la richesse et l’abondance en espèces typiques (i.e les espèces caractéristiques du milieu en absence de dégradation) et l’abondance en espèces non typiques (i.e les espèces indiquant une altération).

(iv) L’indice de rareté mesure la concentration d’espèces rares au sein des communauté. Les espèces rares sont ici définies comme des espèces avec une répartition géographique restreinte par rapport aux autres espèces dans une même région géographique. Dans notre cas, la distribution française des espèces (https://siflore.fcbn.fr/) est utilisée.

Résultats et discussion

La catégorisation du type d’habitat sur la base de la composition de la communauté a permis de montrer les trajectoires des différents types d’habitats entre les deux sessions d’échantillonnage (Figure 3). A l’échelle régionale, on observe un déclin d’environ 30 % des landes typiques à bruyères et des prairies au cours des cinquante dernières années. Il apparaît qu’un cinquième des anciennes landes (tous types confondus) et des anciennes prairies sont devenues des zones boisées n’abritant plus aucune espèce typique de ces milieux. Le boisement est le changement d’usages des terres le plus important survenu au cours de la période d’étude sur le massif armoricain. Ce phénomène peut s’expliquer par la plantation volontairement d’arbres ou par la reprise de la succession naturelle suite à l’abandon de ces terres (Prévosto et al., 2011). Les landes sont davantage touchées par la déprise agricole qui favorise embroussaillement. Autrefois, les pratiques traditionnelles permettaient de maintenir ces milieux ouverts en empêchant la colonisation des arbres (Webb, 1998).

Fig. 3. Diagramme de Sankey des changements entre le type d’habitat historique (à gauche) et le type d’habitat actuel (à droite) sur la base d’une classification des relevés utilisant la composition en espèces. Les blocs correspondent aux types d’habitats : landes à bruyères et ses habitats variants (variantes à molinie et fougère-aigle, landes embroussaillées, landes boisées), prairies, friches (i.e. milieu à dominance herbacée avec espèces ligneuses), terres cultivées et zones urbanisées. Les flux reflètent la trajectoire de chaque relevé historique. La taille des blocs et la largeur des flux sont proportionnelles au nombre de relevés.

En moindre mesure, ces milieux agropastoraux sont transformés en terres arables (4%) à cause de l’intensification agricole ou en zones urbaines (2%). Cette faible proportion s’explique par le fait que ces conversions ont eu lieu principalement dans la seconde moitié du 19ème siècle (Dalton & Canévet, 1999), donc bien avant la période couverte par nos données historiques.

Pour ces deux milieux, une baisse significative des quatre paramètres considérés a été observée entre les deux périodes d’échantillonnage (Figure 4). Il y a aujourd’hui une richesse en espèces plus faible, une diminution de l’abondance des espèces entomophiles (i.e. exclusivement pollinisées par les insectes), une diminution de l’indice d’état de conservation de la végétation (VCS, i.e. moins d’espèces caractéristiques des prairies et plus d’espèces témoignant d’une dégradation ou d’un changement d’habitat) et de l’indice de rareté (i.e. perte des espèces rares). Ces déclins mettent collectivement en évidence la dégradation de la valeur de conservation et du rôle de soutien de biodiversité de ces milieux agropastoraux. La diminution de l’abondance en espèces entomophiles traduit une diminution des ressources nutritives pour les pollinisateurs, eux-mêmes en fort déclin notamment à l’échelle européenne (Pan et al., 2024). Des changements similaires ont été rapportés dans d’autres études européennes sur ces milieux (Diaz et al., 2013 ; Prévosto et al., 2011).

Fig. 4. Diagrammes en boîte montrant (a) la richesse spécifique, (b) l’abondance en espèces végétales entomophiles (i.e. exclusivement pollinisées par les insectes), (c) l’indice de l’état de conservation de la végétation (VCS) et (d) l’indice de rareté entre les deux périodes d’étude (Ancien : 1978 en moyenne, Récent : 2023 en moyenne) pour les landes historiques (N=444) et les prairies historiques (N=285). La signification a été obtenue à l’aide de modèles linéaires généralisés. La significativité est indiquée par des étoiles au seuil alpha de 0,05 (*** p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05, ns non significatif).

L’ensemble de ces résultats indiquent une détérioration importante des landes et des prairies du massif armoricain par rapport à leur situation historique. Le principal facteur du déclin des landes est l’abandon des terres qui conduit à la transition forestière (exemple visible en Figure 5 ; Bariou, 1974) tandis que les prairies, milieux plus productifs, tendent à être intensifiées et surexploitées. De plus, leur déclin impacte négativement la biodiversité abritée par ces milieux dont des espèces pollinisatrices, rares, en danger et protégées (e.g. courlis cendré, vipère péliade, …).

Cette étude souligne la nécessité de préserver ces milieux, paysages emblématiques du massif armoricain, aujourd’hui menacés par nos usages. La campagne de terrain a permis la visite d’un nombre conséquent de points durant la saison 2024. A l’aide de la bourse allouée par la société française d’écologie, j’ai pu compléter l’échantillonnage des points en prairies et en landes et ainsi avoir les résultats présentés ici. Grâce à la finalisation du terrain sur les landes, une publication scientifique a pu être réalisée et publiée cette année :

Dano, M., Jung, V., Thiébaut, G., Chollet, S., 2025. Fifty years of regional-scale vegetation change on Atlantic heathlands. Biological Conservation 308, 111210. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111210

De plus, j’ai pu ré échantillonner des points en milieu forestier de la même façon grâce à la bourse de terrain de la SFE². Les forêts n’avaient pas pu être évaluées jusqu’alors. Sachant que les habitats forestiers n’ont pas les mêmes dynamiques et pressions que les milieux agropastoraux, nous nous attendons à des résultats différents. La prise en compte de ces trois habitats différents (landes, prairies et forêts) me permettra de fournir une compréhension plus fine du territoire, de ses défis et des trajectoires évolutives de ces milieux naturels.

Références

Alignier, A., Baudry, J., 2015. Changes in management practices over time explain most variation in vegetation of field margins in Brittany, France. Agriculture, Ecosystems & Environment 211, 164–172. https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.06.008

Bariou, R., 1974. Dépeuplement, exode, dépopulation en Bretagne centrale : l’exemple de la Haute-Cornouaille. https://doi.org/10.3406/noroi.1974.3402

Bengtsson, J., Bullock, J.M., Egoh, B., Everson, C., Everson, T., O’Connor, T., O’Farrell, P.J., Smith, H.G., Lindborg, R., 2019. Grasslands—more important for ecosystem services than you might think. Ecosphere 10, e02582. https://doi.org/10.1002/ecs2.2582

Ceballos, G., Ehrlich, P.R., Barnosky, A.D., García, A., Pringle, R.M., Palmer, T.M., 2015. Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction. Science Advances 1, e1400253. https://doi.org/10.1126/sciadv.1400253

Dalton, R., Canévet, C., 1999. Brittany: A Case Study in Rural Transformation. Geography 84, 1–10.

Diaz, A., Keith, S.A., Bullock, J.M., Hooftman, D.A.P., Newton, A.C., 2013. Conservation implications of long-term changes detected in a lowland heath plant metacommunity. Biological Conservation 167, 325–333. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.08.018

Fagúndez, J., 2013. Heathlands confronting global change: drivers of biodiversity loss from past to future scenarios. Annals of Botany 111, 151–172. https://doi.org/10.1093/aob/mcs257

Hoekstra, J.M., Boucher, T.M., Ricketts, T.H., Roberts, C., 2005. Confronting a biome crisis: global disparities of habitat loss and protection. Ecology Letters 8, 23–29. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2004.00686.x

Jung, V., Morel, L., Bonthoux, S., Chollet, S., 2021. Integrating species pools and abundance distribution in habitat conservation status assessment: A new index. Ecological Indicators 121, 107183. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107183

Kapfer, J., Hédl, R., Jurasinski, G., Kopecký, M., Schei, F.H., Grytnes, J.-A., 2017. Resurveying historical vegetation data – opportunities and challenges. Applied Vegetation Science 20, 164–171. https://doi.org/10.1111/avsc.12269

Pan, K., Marshall, L., de Snoo, G.R., Biesmeijer, J.C., 2024. Dutch landscapes have lost insect-pollinated plants over the past 87 years. Journal of Applied Ecology 61, 1323–1333. https://doi.org/10.1111/1365-2664.14649

Prévosto, B., Kuiters, L., Bernhardt-Römermann, M., Dölle, M., Schmidt, W., Hoffmann, M., Van Uytvanck, J., Bohner, A., Kreiner, D., Stadler, J., Klotz, S., Brandl, R., 2011. Impacts of Land Abandonment on Vegetation: Successional Pathways in European Habitats. Folia Geobot 46, 303–325. https://doi.org/10.1007/s12224-010-9096-z

Sellin V., 2022. Cartographie des grands types de végétation de Bretagne. Région Bretagne: descriptif des données de synthèse produites à partir de la carte des grands types de végétation. Région Bretagne / DREAL Bretagne. Conservatoire botanique national de Brest, 13 p.

Török, P., Brudvig, L.A., Kollmann, J., N. Price, J., Tóthmérész, B., 2021. The present and future of grassland restoration. Restoration Ecology 29, e13378. https://doi.org/10.1111/rec.13378

Walmsley, D.C., Delory, B.M., Alonso, I., Temperton, V.M., Härdtle, W., 2021. Ensuring the Long-Term Provision of Heathland Ecosystem Services—The Importance of a Functional Perspective in Management Decision Frameworks. Front. Ecol. Evol. 9. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.791364

Webb, N., 1998. The traditional management of European heathlands. Journal of Applied Ecology 35, 987–990. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.1998.tb00020.x

Utilisation de la bourse

J’ai pu utiliser la bourse pour les déplacements et les logements nécessaires à la réalisation des sessions de terrain au sein du Massif Armoricain.

J’ai pu effectuer quatre sessions de plusieurs jours sur place : marais de Brière en Loire-Atlantique, côte morbihannaise (Carnac, Ploemeur), Normandie (parc naturel régional des marais du Cotentin) et dans le Finistère (Menez Meur, Monts d’Arrée). La bourse m’a permis également de prendre en charge mes déplacements de terrain effectués sur l’ensemble de la saison pour rejoindre mes points d’échantillonnage. J’ai donc pu échantillonner landes, prairies et forêts sur toute l’étendue du massif armoricain.

La bourse de terrain m’a vraiment aidée à parachever mon terrain. Grâce à cette bourse j’ai pu visiter un grand nombre de points (c’est pourquoi le coût des déplacements est plus important qu’estimé) et à avoir les données nécessaires à ma thèse.

Commentaires récents