La Société Française d’Ecologie (SFE) vous propose le regard de Anne Teyssèdre sur les services écosystèmiques.

MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en postant vos commentaires après cet article. Les auteurs vous répondront et une synthèse des contributions sera ajoutée après chaque article.

Réponses générales de l’auteure

Les services écosystémiques,

notion clé pour explorer et préserver

le fonctionnement des (socio)écosystèmes ?

Anne Teyssèdre

Ecologue et médiatrice scientifique, chargée de médiation scientifique au MAB et à la SFE (http://anne.teyssedre.free.fr)

( Fichier PDF )

Regard R4, édité par Nicolas Mouquet

———

Mots clés : Services écosystémiques, concept, fonctionnement, socioécosystèmes, écologie, économie, sociétés, changements globaux, préservation de la biodiversité, relation Homme-Nature, enjeux, communication, éthique, stratégies et politiques.

———

Dès les années 1970, prenant la mesure de l’impact croissant des sociétés sur leur environnement – pollution industrielle et agricole généralisée des terres, cours d’eau et littoraux des pays développés, déforestation massive en Amérique centrale et ailleurs, émission croissante de CO2 et d’autres molécules potentiellement toxiques dans l’atmosphère… -, certains écologues ont compris que l’avenir non pas seulement d’une petite minorité d’espèces rares et menacées, mais bien d’une large fraction des espèces et écosystèmes de notre planète, était conditionné par celui des activités humaines. Pour préserver la diversité de la vie sur Terre, et éviter une grande vague d’extinctions, les sociétés devaient apprendre à alléger leurs pressions sur les écosystèmes.

Une nouvelle approche

© Anne Teyssèdre

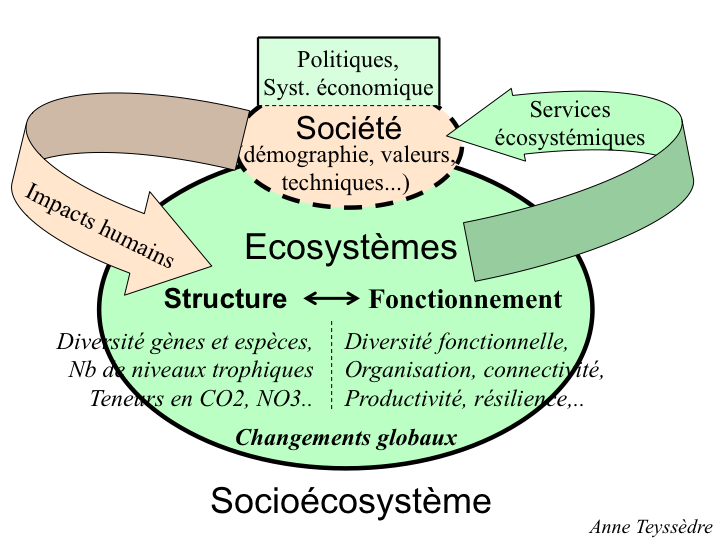

Mais comment freiner les activités dommageables à l’environnement lorsque celles-ci sont mues par des intérêts économiques et financiers souvent élevés ? Ou en d’autres termes, comment préserver les réseaux d’espèces et leurs habitats du rouleau compresseur des logiques socio-économiques d’une humanité en expansion ? Pour ces écologues pionniers des recherches sur la cohabitation entre hommes et biodiversité (i.e. sur la dynamique des socio-écosystèmes), une approche systémique et stratégique s’imposait : prendre en compte les avantages tirés par les sociétés de la présence de ces espèces et du fonctionnement de ces réseaux écologiques, au plan économique et social, dans la gestion des écosystèmes et l’aménagement des territoires.

Tout comme celles des autres espèces, la survie et l’expansion des populations humaines dépendent de la richesse en ressources, de la stabilité et de la résilience des écosystèmes qu’elles contribuent à constituer… et à modifier au fil du temps. La qualité de l’air que nous respirons, de l’eau que nous buvons et des aliments que nous mangeons, entre autres ressources, résultent du bon fonctionnement des forêts, champs, bassins versants et autres écosystèmes que nous exploitons. Mais la productivité et la résistance aux perturbations de ces écosystèmes est nécessairement limitée : au-delà d’un certain seuil de perturbation, les réseaux d’espèces se désorganisent et les écosystèmes s’effondrent. La pollution ou/et la surexploitation massive de ces systèmes sapent donc les bases mêmes du fonctionnement et de l’économie de nos sociétés.

Pour préserver la diversité de la vie aux prises avec nos sociétés, mais aussi pour préserver le bien-être des sociétés elles-mêmes, il était nécessaire d’intégrer dans la gestion des écosystèmes les bénéfices notamment économiques tirés de leur fonctionnement, ainsi que les dommages économiques liés à leur dégradation.

Naissance et premiers pas du concept

Dans un premier temps, ces chercheurs soucieux du futur de la biosphère ont tenté de répertorier les grandes fonctions limitantes des écosystèmes nécessaires ou utiles aux humains: formation et entretien des sols fertiles par les écosystèmes endogées, à base de leur productivité ‘primaire’ végétale (production de plantes alimentaires, textiles, médicinales et de bois de chauffage notamment); purification de l’air, de l’eau et régulation du climat par les forêts; purification de l’eau, modération des crues et des sècheresses par les zones humides ; pollinisation des plantes sauvages et cultivées par les abeilles et autres organismes ; production d’animaux domestiques et sauvages par les chaînes trophiques ; dispersion des graines par les insectes, mammifères et oiseaux ; recyclage des déchets organiques par les écosystèmes microbiens et la faune du sol; etc. (ex : Holdren & Ehrlich, 1974).

En outre, pour favoriser l’approche socio-économique du fonctionnement des écosystèmes et les recherches des économistes dans ce domaine, ils ont baptisé ‘services’ ces grandes fonctions traditionnellement considérées comme illimitées et d’accès gratuit. Il s’agit là bien sûr de services écologiques (et non pas économiques, cf. Teyssèdre et al., 2004), qui peuvent être valorisés au plan social et économique – c’est-à-dire notamment pris en compte dans les transactions et bilans économiques impliquant la biodiversité.

Puis certains ont essayé de démontrer l’importance économique de ces ‘services’ écosystémiques et d’orienter les choix d’aménagement du territoire par certaines méthodes économiques, telles que l’évaluation des coûts de restauration d’écosystèmes détruits. Dans son article pionnier ‘How much are nature’s services worth ?’ (‘Que valent les services rendus par la nature ?), paru dans Science en 1977, l’écologue américain Walter Westman souligne que l’évaluation à 600 milliards de dollars, par la commission nationale américaine sur la qualité de l’eau (NCWQ), du coût de nettoyage de l’ensemble des eaux de surface états-uniennes, fournit une estimation indirecte des bénéfices liés à l’intégrité de la capacité d’assimilation et de purification des eaux des bassins versants dans ce pays, et devrait donc orienter pouvoirs publics et collectivité vers la protection des écosystèmes responsables de cet important ‘service’ de purification.

Malgré sa pertinence, cette approche tout à la fois écologique et économique des écosystèmes exploités par les humains (des socioécosystèmes, dirait-on aujourd’hui), visant à la cohabitation des hommes et de la diversité biologique, n’a jusqu’à récemment guère trouvé d’écho auprès des biologistes et des naturalistes – ni même de la plupart des écologues-, rebutés par toute prise en compte utilitariste des espèces et milieux de vie. Sous le prétexte – indéniable – que la nature n’a pas de prix, et considérant – ce qui est plus douteux – que les espèces et habitats sauvages peuvent s’épanouir et être étudiés à l’écart des hommes, ceux-ci ont longtemps refusé d’admettre que la préservation des réseaux d’espèces et des écosystèmes requiert désormais leur valorisation économique et sociale.

Des économistes à la rescousse

De leur côté, certains économistes et spécialistes des systèmes complexes avaient compris dès le début des années 1970 que, sans politiques et instruments économiques adaptés aux échelles régionales, nationales et internationales, la croissance économique et le développement industriel devaient conduire à la pollution massive de l’atmosphère, des sols et des milieux aquatiques, à la surexploitation des ressources et donc finalement à une crise planétaire tout à la fois économique et écologique, prévue pour le 21e siècle (ex : Rapport au Club de Rome, Meadows et al., 1972).

© Anne Teyssèdre

L’une des priorités était de prendre en compte au plan économique les impacts infligés par l’activité d’agents économiques (industries, agriculteurs, voire un pays…) aux ressources naturelles utilisées par d’autres agents (collectivités locales, ostréiculteurs, voire un autre pays…), au moyen de règlementations, taxes et autres leviers économiques – dans le but de les préserver.

Comprenant que le développement et la durabilité des activités socio-économiques doivent s’appuyer sur le bon fonctionnement et la stabilité des écosystèmes dont elles dépendent, divers économistes se sont vers la fin des années 1980 alliés à des écologues ‘systémiques’ pour forger une nouvelle discipline étudiant l’interdépendance entre systèmes économiques et écosystèmes, et situant clairement les premiers à l’intérieur des seconds : l’économie écologique.

Résultat de cette rencontre fructueuse entre l’écologie et l’économie de l’environnement : non seulement la préservation de la diversité biologique, mais aussi l’usage durable de ses composantes et le partage équitable des bénéfices tirés par les sociétés ont été désignés comme les trois grands objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique, tenue à Rio en 1992.

Bien vite, les chercheurs ont complété la liste des ‘services écosystémiques’ physiques rendus aux sociétés (services d’approvisionnement, de régulation et de soutien) par les bénéfices culturels, spirituels et éducatifs liés à l’immersion dans la nature ou/et à l’étude et l’exploration de la biodiversité (Daily, 1997). Ces ‘services’ dits culturels sont à la base notamment de l’écotourisme et des activités économiques associées, du développement économique éventuel de régions touristiques riches en biodiversité, ou plus directement du bien-être physique, mental et social associé au contact avec la nature.

Et parce que les ‘services’ rendus par les écosystèmes aux humains sont limités, souvent incompatibles au niveau local et reposent pour nombre d’entre eux sur des choix de société, les chercheurs se sont alliés à des anthropologues, sociologues et autres spécialistes des sciences de l’Homme pour explorer ces questions de valeurs, choix, communication et concertation entre acteurs socio-économiques (parties prenantes), ainsi que leur application à la gestion collective des écosystèmes.

De la théorie à l’adoption par les sociétés

L’approche économique des écosystèmes a fait ses preuves en tant que stratégie forte dès les années 1990. L’un de ses plus grands et premiers succès est celui de la restauration du bassin versant des Catskill, collines situées en amont de New York, dont la capacité de filtration des eaux de surface était mise à mal par l’intensification régionale de l’agriculture depuis les années 1950 (déversement en excès d’engrais, de pesticides et d’autres polluants…). Comparé au coût de construction et d’installation d’une centrale d’épuration des eaux aux pieds des Catskill, celui de la restauration du bassin versant s’est avéré six fois plus faible… soit une économie de quelque huit milliards de dollars pour la ville de New York ! Cette restauration a bénéficié non seulement aux New-yorkais, mais aussi aux agriculteurs et autres habitants des Catskill… et à la biodiversité régionale (cf. Chichilnisky & Hill, 1998 ; Platt et al., 2003).

Forts de ces résultats, divers écologues et économistes ont rédigé des ouvrages de vulgarisation sur la ‘nouvelle économie de la nature’ au début des années 2000 (Heal, 2000 ; Daily & Ellison, 2002; Rosenzweig, 2003). Mais ces essais de diffusion n’ont guère convaincu les médias, le grand public et les décideurs du bien fondé de cette approche, c’est-à-dire de la nécessité de valoriser au plan économique et social les multiples ‘services’ fournis par les écosystèmes pour en préserver le fonctionnement et la diversité.

En 2005 toutefois, l’évaluation des écosystèmes du millénaire (Millennium Ecosystem Assessment, MEA), une enquête menée par plusieurs centaines de chercheurs à l’échelle mondiale, a montré qu’environ 60% des ‘services’ rendus par les écosystèmes aux sociétés sont en déclin (en particulier les services de régulation et de soutien, cf. MEA 2005). Cette enquête largement médiatisée au cours des dernières années a enfin démontré au public et aux décideurs qu’il est grand temps de prendre en compte les ‘services de la nature’ au plan économique et social pour alléger l’impact des sociétés sur l’environnement (i.e., ménager, préserver la biodiversité) et pour permettre le partage équitable de ces services.

Epilogue

Depuis le MEA, les recherches sur les ‘fonctions de production des écosystèmes’ à la base des services écosystémiques et sur leur prise en compte par les mesures et politiques économiques se sont multipliées (ex : Daily et Matson, 2008 et PNAS, 2008). A la demande des Nations Unies, une vaste enquête internationale dite TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity) impliquant de nombreux chercheurs a été conduite pour évaluer les bénéfices et coûts économiques liés à la biodiversité, ses usages et son déclin (Kumar et al., 2010). Cependant, aujourd’hui encore, l’approche économique des écosystèmes semble rebuter une bonne partie du public, des scientifiques et des médias, parce qu’elle ouvre la porte à des dérives marchandes ou comptables autour de la biodiversité.

Ces dérives étant délétères tant pour les autres espèces et les écosystèmes que pour les sociétés humaines qui en dépendent, permettre leur émergence pour ensuite les prévenir ou lutter contre elles – à l’aide d’instruments économiques, de politiques et de mesures adaptées – peut paraître absurde. Mais soulignons-le : les systèmes économiques humains s’appuient sur et s’inscrivent donc dans le fonctionnement des écosystèmes, et non pas en dehors. Rejeter l’approche économique des écosystèmes avec ses dérives reviendrait donc à se croiser les bras en attendant que les services écosystémiques s’épuisent et que les socioécosystèmes s’effondrent, dans un climat mondial toujours plus chaud – au sens propre comme au figuré -, sous le poids de nos sociétés nombreuses et mal organisées.

Bibliographie :

Chichilnisky G. & G. Heal, 1998. Economics returns from the biosphere. Nature 391, 629-630.

Daily G.C. (ed.), 1997. Nature’s services : societal dependence on natural ecosystems. Wachington D.C., Island Press.

Daily G.C. & K. Ellison, 2002. The new Economy of Nature. New York, Island Press.

Daily G.C. & P.M. Matson, 2008. Ecosystem services : From theory to implementation. PNAS 105, 9455-9456.

Heal G., 2000. Nature on the Market Place. New York, Island Press.

Holdren J.H & P.R. Ehrlich, 1974. Human population and the global environment. American Scientist 62: 282-292.

Jackson T., 2009. Prosperity without growth. Economics for a finite planet. Earthscan.

Kumar P. et al. (ed), TEEB, 2010. The Economics of ecosystems and biodiversity : Ecological and economic foundations. London, Hardback.

Meadows D.H. et al., 1972. Limits to growth. Chelsea Green Publishing Company.

Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005. Ecosystems and Human well-being: Synthesis. New York, Island Press.

Platt R.H. et al., 2003. New York protège ses sources rurales pour fournir de l’eau potable à ses habitants. LaRevueRurable 7, 38-41.

PNAS, 2008 : Ecosystem services special feature. PNAS 105, 9455-9494.

Rosenzweig M.L., 2003. Win-win Ecology. Oxford University Press.

Teyssèdre A., D. Couvet & J. Weber, 2004. Le pari de la réconciliation. In Biodiversité et changements globaux, R. Barbault (Dir.), B. Chevassus (Dir.) et A. Teyssèdre (Coord.), ADPF, pp. 180-188.

Westman W.E., 1977. How much are nature’s services worth ? Science 197, 960-964.

Pour en savoir plus en français :

Trois livres récents sur l’approche systémique – écologique et économique – des socioécosystèmes :

Barbault R. et J. Weber, 2010 : La Vie, quelle entreprise ! Paris, Seuil, Coll. Science ouverte.

Couvet D. et A. Teyssèdre, 2010 : Ecologie et biodiversité – des populations aux socioécosystèmes. Paris, Belin.

Jackson T., 2010 : Prospérité sans croissance. Bruxelles, De Boeck. (Traduction de Prosperity without growth. Economics for a finite planet. Earthscan, 2009).

Anne Teyssèdre, le 29 octobre 2010

Que de réactions à ce topo d’introduction aux services écosystémiques et à l’approche économique de la biodiversité ! J’en suis bien sûr très contente d’un côté – car débattre sur ces questions de biodiversité, dans un but notamment de communication entre disciplines et de progrès des recherches en sciences de la conservation, est l’objet de cette plateforme. Mais aussi un peu interloquée par l’agressivité de certaines interventions : cette plateforme est un lieu de communication et de réflexion sur la biodiversité, non pas une foire d’empoigne ! Et il me semble non seulement possible mais plus fructueux de discuter sans s’agresser…

Voici trois réponses rapides aux multiples interventions ci-dessus :

1/ Ce topo n’est en rien un plaidoyer pour la monétarisation de la biodiversité, mais bien pour une approche économique et sociale des écosystèmes et de leur fonctionnement.

En quelques mots, il est nécessaire d’anticiper et prendre compte au plan économique les dégradations de l’environnement pour les prévenir et les limiter, sinon les éviter. La notion de service écosystémique permet d’identifier et mettre en évidence les avantages tout à la fois écologiques et économiques tirés de la biodiversité par les sociétés. Elle permet donc de mieux préciser non seulement les atteintes à l’environnement, mais aussi les mécanismes écologiques et économiques mis en jeu, et donc de les prendre en compte dans une gestion proactive des (socio)écosystèmes.

2/ Cette approche économique et politique me semble s’imposer aujourd’hui du fait de l’ampleur des pressions humaines (‘anthropiques’) sur les écosystèmes, aux échelles non seulement locale et régionale, mais aussi internationale et mondiale. Le comportement alimentaire des européens affecte les écosystèmes régionaux et tropicaux (via la déforestation pour la culture de soja ou de maïs destiné au bétail par exemple), tandis que leurs émissions massives de gaz à effet de serre contribuent largement aux changements atmosphériques et climatiques rapides qui touchent l’ensemble des écosystèmes à l’échelle mondiale…

3/ L’approche économique de la biodiversité n’est en rien une alternative à l’approche éthique. Toutes deux sont complémentaires… et toutes deux ont leurs excès. La mise à l’écart de populations humaines locales sous prétexte de préservation d’espèces sauvages dans des espaces protégés n’est guère reluisante non plus… ni durable, heureusement.

Il n’y a aucune contradiction entre le fait de reconnaître que la biodiversité n’a pas de prix et essayer de la préserver par des politiques et leviers économiques adaptés. Les évaluations économiques concernent les bénéfices et les coûts associés au maintien ou au déclin de certaines composantes de la biodiversité telles que les ressources naturelles et les services écosystémiques. Ces coûts et bénéfices confirment la valeur économique de la biodiversité pour les sociétés, mais ne réduisent pas sa valeur à cette seule composante économique.

Au passage, je fais moi-même partie de ces écologues écolos « aimant la nature, sa diversité et fascinés par elle » que décrit Cécile Albert. Et si je suis convaincue depuis longtemps que les espèces et systèmes écologiques ont une valeur intrinsèque, j’ai compris également que cette conviction à elle seule n’est guère efficace pour préserver la biodiversité face aux activités humaines et aux logiques socioéconomiques de milliards d’humains dotés de technologies souvent agressives pour l’environnement. A la différence de l’approche éthique, l’approche économique est fonctionnelle, opérationnelle : elle permet de jouer sur les facteurs économiques et sociaux régissant la dynamique des socioécosystèmes.

Anne Teyssèdre, le 17-11-10

Les réactions à ce topo d’introduction aux services écosystémiques sont nombreuses et souvent passionnées, signe très positif de l’attachement des intervenants à la diversité de la vie sur notre planète. Mais elles montrent aussi les difficultés de communiquer entre spécialistes de différentes disciplines et avec le grand public sur l’ampleur et les enjeux de la crise actuelle de biodiversité, ainsi que sur les nouvelles approches et méthodes en sciences de la conservation.

Ce texte n’est absolument pas un plaidoyer pour la marchandisation de la biodiversité, mais bien pour une approche économique (donc aussi juridique et politique) des (socio)écosystèmes en sciences de la conservation. Ainsi, reconnaître les valeurs d’usage de la biodiversité pour les humains ne signifie pas du tout réduire celle-ci à ces seules valeurs. Par exemple, il n’est pas question d’affirmer qu’une forêt ou un lac, avec tous les organismes en interaction qui les composent, se réduisent aux seuls « services écologiques » qu’ils rendent aux sociétés. (De la même manière, nul ne voudrait affirmer que la valeur d’un homme exerçant la profession de boulanger se réduit à sa seule fonction (service) de fabriquer du pain et le vendre aux habitants du quartier…)

Les services écosystémiques tirés de la nature par les sociétés ne sont qu’une composante fonctionnelle – pour les humains – de la biodiversité, dont la valorisation économique peut servir de levier pour conserver la biodiversité dans son ensemble.

Je crois que ce qu’il faut bien comprendre, comme l’ont souligné de nombreux économistes de l’environnement depuis un bon bout de temps, c’est d’une part que les rythmes de réponse, renouvellement et adaptation de la biodiversité face aux pressions (croissantes) imposées par nos sociétés sont beaucoup plus lents que les rythmes des interactions économiques. Et d’autre part que l’échelle spatiale /le rayon d’action des activités humaines excède largement le niveau local, notamment du fait de la mondialisation des échanges commerciaux (pour l’alimentation par exemple). Sans politiques/systèmes de régulations économiques et juridiques aux échelles nationales et internationales, les écosystèmes tropicaux terrestres seront abandonnés à la déforestation pour l’agriculture ou le bois à destination des consommateurs des pays développés et émergents, ainsi qu’à l’aridification accélérée de leur climat d’origine ‘anthropique’…

Bref, l’économie de marché libre c-à-d non régulée est un rouleau compresseur pour les écosystèmes actuels, aux échelles nationales et internationales.

Le capitalisme débridé n’a pas l’exclusivité des atteintes massives à l’environnement par les sociétés. D’autres systèmes politiques et économiques peuvent être tout aussi délétères pour la biodiversité. La disparition progressive de la Mer d’Aral entre 1960 et 2000, par exemple, résulte du détournement massif des fleuves alimentant cette mer pour l’irrigation et la culture de terres en amont, décidé et poursuivi en toute connaissance de cause par le gouvernement soviétique au 20e siècle…

Pour lutter contre la dégradation des écosystèmes et l’érosion de la biodiversité, il me semble nécessaire de prendre en compte les mécanismes socio-économiques de cette dégradation… dans une approche nécessairement économique et politique ! Ce qui n’empêche pas d’autres approches (anthropologique, ethnologique, éthique, philosophique…) et ne remet pas en question la valeur instrinsèque des populations, espèces et systèmes écologiques.

Anne Teyssèdre, le 14-6-10

En revoyant l’ensemble de ces échanges sur les services écosystémiques, il me semble nécessaire de souligner ou clarifier plusieurs points :

– Ce topo d’introduction aux services écosystémiques n’est pas seulement un plaidoyer pour une approche économique mais de façon plus générale pour une approche systémique, (écologique) et fonctionnelle des écosystèmes, et pour la diffusion de cette approche dans le grand public – dans un objectif de reconnexion et « réconciliation » des sociétés avec la nature, donc de préservation de la biodiversité et pour le bien-être des sociétés.

– Les écosystèmes ne sont pas des collections d’espèces rares ou moins rares, mais des réseaux d’êtres vivants coadaptés, en interaction entre eux et avec leur milieu de vie (biotope*). Ce sont des systèmes complexes dynamiques et adaptatifs, dotés de propriétés fonctionnelles et d’une résilience* limitée, dont un moteur principal de changement actuel réside dans l’activité de nos sociétés.

– Les « services écosystémiques » ne sont bien évidemment pas des services économiques, mais des fonctions et processus écologiques résultants des interactions, de la coadaptation et de l’organisation entre ces multiples espèces, qui bénéficient aux humains.

– Bien sûr, toutes les fonctions et processus écologiques ne bénéficient pas aux humains. Seules les fonctions utiles à la survie ou au bien-être des sociétés sont désignées comme « services » écosystémiques.

– Comme tels, ces « services » écologiques ont de multiples valeurs pour les humains :

– valeur écologique (alimentation, recyclage des déchets, régulation du climat, modération des crues..) ;

– valeur culturelle, éducative, récréative, inspirative (pour les arts, les sciences…) ;

– valeur économique (leur mise à mal a des conséquences économiques importantes pour les sociétés).

– La valorisation écologique, économique, sociale et culturelle de ces « services » (écologiques) peut alors servir d’argument et de levier à leur préservation.

– Et par construction, puisque ces services impliquent une grande diversité d’espèces et de milieux interconnectées, leur préservation implique celle de réseaux fonctionnels de nombreuses espèces en interaction.

– [Au passage donc, je ne suis pas du tout d’accord avec l’image d’écologues préoccupés uniquement du sort de « leur » espèce décrite dans ce forum par Jacques Weber…]

– Etant donné que toutes les activités économiques humaines s’appuient sur et affectent la composition et le fonctionnement des écosystèmes, il paraît indispensable de prendre en compte ces services au plan social, économique et politique pour les préserver.

– Le terme de « services » de la nature ou des écosystèmes a été choisi dans les années 1970 pour souligner l’utilité pour les humains de ces fonctions et processus écologiques en voie de déclin, et donc favoriser leur prise en compte par les sociétés, notamment au plan économique.

– Identifier et répertorier les différents types de services, comme ont pu le faire Holdren dans les années 1975 ou de Groot et al. en 2002, permet non seulement de souligner l’abondance et la diversité des liens et dépendances qui relient les humains à la nature, mais doit permettre aussi de faire comprendre aux membres des différents secteurs d’activités traditionnellement indifférents comment fonctionnent les écosystèmes dont ils dépendent, pour mobiliser les bénéficiaires de ces services en faveur de la biodiversité.

– La compréhension des bases du fonctionnement des socioécosystèmes, de leur dynamique actuelle et de celle des services écosystémiques par les différents secteurs d’activité, aux intérêts immédiats souvent opposés, doit favoriser la concertation et les débats pour une gestion raisonnée et proactive des écosystèmes.

– Par ailleurs, l’économie n’est pas qu’une affaire de marché. Au sens large, c’est la science de la production et du partage des ressources dans les sociétés.

– Valoriser et prendre en compte un service écosystémique au plan économique n’est donc pas nécessairement le marchandiser, loin de là. Imposer une taxe sur les pesticides ou sur l’essence est un moyen pour les gouvernements de réduire l’utilisation de ces produits, dans le but respectivement de préserver les nappes phréatiques ou réduire le réchauffement climatique.

– La question est plutôt celle du système dominant de gestion des écosystèmes : gouvernement, collectivités territoriale, marchés. C’est donc une question de stratégie / politique économique et environnementale plus qu’une question d’économie..

– Enfin, je voudrais souligner une fois de plus qu’il n’y a pas d’antagonisme mais complémentarité entre les approches éthique (Muir) et fonctionnelle (Pinchot) des écosystèmes. La biodiversité peut et doit être préservée pour elle-même et pour le bien-être des sociétés qui en dépendent.

– Par définition/construction, la deuxième approche est plus instrumentale, fonctionnelle que la première et peut guider les sociétés dans une gestion proactive des écosystèmes, visant à préserver leur fonctionnement et les réseaux d’espèces qui les structurent.

Je comprends les réticences à adopter cette vision. Il est malheureux qu’il ne soit pas « naturel » pour chacun de considérer que la nature a une valeur intrinsèque sans avoir besoin de la chiffrer en unité monétaire.

Comme nos décideurs ne réfléchissent qu’en termes d’argent je pense que ce concept de services écosystémiques peut s’avérer utile pour la prise en compte des écosystèmes dans les décisions. Cependant ce ne devrait être qu’une étape, destinée à sensibiliser ceux qui fonctionnent par rapport à l’argent. Il me semble qu’il manque une composante lorsque l’on réfléchit comme ça. Par exemple, il faut démontrer que préserver cette forêt est plus rentable économiquement que construire ces infrastructures, car la forêt rend tels et tels services. J’ai du mal à voir comment est-ce que l’on peut arriver à prendre en compte l’intégralité des services rendus par la forêt, et même si on y arrivait, le tout devrait faire plus que la somme des parties.

Ces concepts sont intéressants et font un bon pas dans la bonne direction mais ils fonctionnent un peu à l’envers.

Au lieu d’essayer d’adapter la nature à notre système de valeurs, ne devrions-nous pas changer notre système de valeurs pour l’adapter à la nature?

Les économistes à la rescousse de la nature ?

N’oublions pas que la plupart des théories prônées par les économistes contemporains reposent sur de faibles bases scientifiques, et surtout ont rarement été validées par des données empiriques.

Par exemple, si nombre d’économistes disent que la concurrence fait baisser les prix, l’expérience de la privatisation de services publics montre souvent l’inverse.

Alors les services écosystémiques comme solution pour sauver le monde… sympa sur le papier, séduisant pour les marchés, mais sacrément risqué pour les insectes, humains, oiseaux, végétaux et autres habitants des écosystèmes en question.

Pour aller dans le sens de « panaif », la finance se pose en sauveur de la planète. Soit. Mais l’ « argumentation économique pour la conservation des écosystèmes et de la biodiversité» est pour le moins instaurée par des positions idéologiques fortes.

Ce n’est pas un scoop, la pensée des services est issue de penseurs néo-libéraux, avec à leur tête Pavan Sukhdev, responsable des marchés internationaux de la Deustche Bank à Bombay et fondateur d’un programme de «comptabilité environnementale» en Inde. Ce n’est pas « juste positif » pour la biodiversité ; c’est une certaine vision du monde qui s’installe.

On pourrait souhaiter que les scientifiques voient cela et n’utilisent pas l’argument des services à leur tour pour « ramener de l’argent » au labo. Ce qui se fait de façon quasi automatique suite de la multiplication des appels d’offre sur ce thème.

Cette vision du monde risque d’être prise comme une simple aubaine pour parler de science et de biodiversité. C’est plus que ça. C’est une posture sur ce que doit devenir la Nature. L’ignorer serait faire preuve de grande naïveté.

Mais quelqu’un s’est-il penché sur les forces vives motivant l’utilisation du concept de services écosystémique au niveau international ? Car au fait, ce bon vieux MEA, qui le finance ? On découvrira que c’est le World Resources Institut (WRI), lui même financé par Mosento, Shell, BP, Morgan Sax etc… Que des secouristes de la Nature, bien entendu…

Avec le TEEB on passe à la vitesse supérieure : l’économie de la nature est imposée comme LA solution par une croisade idéologique. Seuls des instruments banquiers pourront nous sauver. L’IUCN elle même organise un congrès auprès de ses financeurs « Buisness of Biodiversity ». Les négociations entre Etats à Nagoya deviennent une lutte d’influence entre les ONG et les banques.

Les scientifiques qui cautionnent allègrement la « nécessité » de cette approche devraient lever la tête et s’intéresser un peu au contexte idéologique et institutionnel du déploiement de la vision économiciste de la Nature. Personne n’est méchant. Mais de là à ignorer toutes les dérives possibles (rappelons que le but est de créer un marché de la biodiversité en prenant l’exemple du marché du carbone qui est pourtant un fiasco) et à plaider l’utilisation d’une vision marchande de la Nature tout en reconnaissant « qu’elle n’a pas de prix » brouille un peu l’authenticité du message, non ?

L’unanimité des commentaires est à la fois rassurante et déroutante : rassurant de voir que le nouveau dogme de l’utilité économique de la conservation ne passe pas comme une lettre à la poste ; déroutant car il est difficile de comprendre comment, face à un tel scepticisme, cet argument devient à ce point hégémonique, tant dans les médias que sur les scènes politiques et scientifiques.

Pour asseoir un dogme, il faut des apôtres. Nous ne les nommerons pas mais ils sont si nombreux et si bruyants qu’ils seront faciles à reconnaître. Mais il faut aussi quelques mythes fondateurs. Le bassin versant des Catskills en est un puissant, ressassé et amplifié à loisir. Je laisse aux curieux le soin de lire l’analyse de Mark Sagoff (http://www.perc.org/articles/article547.php), qui ne dit par ailleurs pas que des choses intelligentes mais qui a le mérite de poser la bonne question : faut-il vraiment que la nature nous profite pour que nous nous abstenions de la détruire ?

La bienheureuse convergence entre bien-être humain et intégrité des milieux naturels est un conte de fée pour les enfants sages, depuis plusieurs siècles démenti. C’est sur la domination de la nature que s’est tout entier fondé l’idéal de progrès et de confort qui caractérise la modernité occidentale. Mais nous avons aujourd’hui atteint un tel niveau d’affluence qu’il devient urgent de reposer la question de nos priorités.

Sous prétexte de réalisme, les partisans bien intentionnés (mais oui, je suis sûre qu’il y en a) de cette rhétorique économiciste sont en train de scier la dernière branche à laquelle pourrait s’accrocher un véritable changement de cap dans nos relations au monde naturel : la branche morale. Quand bien-même nous serions convaincus qu’il est dans notre intérêt d’avoir des esclaves forts et en bonne santé plutôt que faibles et malades, nous resterions leurs maîtres et ils resteraient nos esclaves. Or c’est cela la grande question qui devrait aujourd’hui nous préoccuper. Le problème n’est pas principalement de savoir si nous pouvons, matériellement, poursuivre dans la voie de destruction et de domination du monde naturel que nous avons empruntée (et personnellement, sans être particulièrement technophile, je crains que nous le puissions largement). Le problème est de décider si nous devons, moralement, nous y autoriser.

Et pour boucler la boucle, nous pouvons méditer sur la considération suivante : la meilleure façon de ne jamais être heureux est de passer notre temps à chercher le bonheur. De la même façon, l’égoïsme que l’on flatte et que l’on stimule en tentant de prouver qu’il est dans notre propre intérêt de faire preuve d’un peu de retenu et de modération dans les assauts que nous portons au monde naturel est une façon certainement très efficace de nous détourner de notre véritable intérêt, celui d’une vie authentiquement humaine, faite de respect et de sollicitude pour nos congénères mais aussi pour l’immense diversité de formes de vie avec lesquelles nous partageons la planète.

A bon entendeur…

S’émerveiller de découvrir que la Nature rend des services est compréhensible pour des sociétés clivées ayant pensé la Nature d’un côté, l’Homme de l’autre.

Du coup n’est-il pas étonnant de proposer les « services » comme façon de remettre l’Homme dans la Nature et la Nature dans l’Homme ? Il me semble que ça fait exactement l’inverse: L’argent et le marché viendront comme medium instaurant, instituant définitivement ce clivage.

Avec le « service écosystémique » institué en concept normatif, on sépare définitivement la Nature de l’Homme puisqu’elle devient un simple instrument réductible à sa seule fonction utilitaire et moneyable avec un seul standard, étalonable en unités de dollars.

N’est-ce pas un rendez-vous manqué avec une conception de la Biodiversité reflètant que l’Homme est précisément dans la Nature? Ici ce n’est plus l’Homme qui dépend de la Nature c’est la Nature qui dépend des marchés. Joli renversement…

Quelle vision réductrice de la nature…. On croirait lire du Gifford Pinchot et donc remonter 80 années en arrière en ayant l’impression de faire du neuf.

Quitte à remonter le temps, je préfère remonter à John Muir ou Thoreau qui avaient compris que la conservation de la nature ne devait pas se limiter à cette vision utilitariste et anthropocentrique.

Les arguments en faveur du soit-disant pragmatisme de la mise en avant des services écosystémiques n’est en fait qu’une réponse des conservationistes sur le même ton que ceux qui contribuent le plus à la crise de la biodiversité.

La boucle est bouclée !

Tout d’abord, bravo à Anne Teyssèdre pour cet historique bienvenu des questions de valorisation des écosystèmes et de la biodiversité.

Merci également aux autres intervenant d’avoir souligné qu’il y a des difficultés intrinsèques fortes dans ce genre d’exercice, et qu’il peut également y avoir des dérives importantes, voir des tentatives de roulage dans la farine.

En fait, ce qu’il nous faudrait maintenant dans le cadre de ce forum aux regards croisés, c’est dépasser le ton de la notule polémique, et obtenir de quelqu’un qui aurait le temps et le talent, une véritable synthèse portant précisément sur toutes les dérives possibles, connues ou avérées. Parce que même si l’on partage l’avis de Jacques selon lequel « la conservation de la nature ne devrait pas se limiter à cette vision utilitariste et anthropocentrique », malheureusement il faudra aussi aller se battre dans l’arène publique avec les armes de l’ennemi. Alors autant être les mieux informés pour être les moins naïfs possibles…

@ Encoremoinsnaïf : Il faut certainement diviser les tâches, et je laisse à d’autres le soin de se (faire) battre avec les armes de leurs ennemis. De mon côté, je préfère déclarer la vanité du combat. Les arbres et les oiseaux ne feront jamais autant de points de PIB que les voies ferrées et les usines. La pollution, la maladie, la criminalité, sont autant de sources d’enrichissement dans la mesure où elles stimulent l’activité économique : dépollution, système de santé, construction de centres carcéraux… C’est la logique-même de l’argument économique, plus que son contenu, qui me semble problématique.

N’oublions pas que les plus grands progrès en termes de conservation ont été faits sur des bases règlementaires, sans soucis pour l’efficacité économique. C’est en interdisant le commerce et la circulation des espèces menacées (CITES, 1973), en règlementant les activités dans les zones humides (RAMSAR, 1971) ou certains sites naturels de grande valeur écologique (Wilderness Act, US, 1964 ; Loi relative à la création des parcs nationaux, France, 1960) que la protection de la nature est progressivement passée dans les mœurs, que l’utopie de quelques militants écologistes est petit à petit devenu un véritable projet de société. On est aujourd’hui en train de saturer l’espace mental et discursif d’arguments économiques dont on n’a absolument pas besoin et dont on ignore l’efficacité. A ressasser qu’il n’y a que l’argent qui dirige le monde et que ce n’est qu’en s’adressant à leur porte-monnaie que l’on pourra convaincre les gens, nous allons finir par rendre réel ce qui n’était qu’une hypothèse, faute d’explorer d’autres voies, de chercher d’autres arguments.

Entre paranoïa et naïveté, il convient évidemment d’être circonspect face aux bouleversements dont le monde de la conservation est aujourd’hui le théâtre. Mais la circonspection n’implique en rien l’abnégation ou l’abandon de tout esprit critique.

Et pour ne pas rester dans la « notule polémique » (qu’il est bon, pourtant, de polémiquer !), je vous recommande vivement l’excellent dossier de presse préparer par Nacicca sur ce qui se trame en ce moment-même en termes de financiarisation de la conservation : http://www.nacicca.org/spip.php?article89

La vivacité du débat témoigne lui même d’un décalage entre la façon dont ce concept s’impose et le manque de réflexion sur les causes et conséquences de la tendance à la marchandisation de la Nature.

Il est donc temps d’avoir « le courage de se servir de son entendement »… et de sa sensibilité.

La réflexion sur les services n’a à mon sens pas eu lieu, du moins à la hauteur de l’enjeu et des implications (et dans d’autres sphères que les sphères poursuivant un programme pré-établi MEA, TEEB).

Le traitement des questions de fond est par conséquent incroyablement pauvre : qu’est-ce que l’emploi de cette notion implique sur le plan épistémologique, éthique, sociétal ? Quel est le cadre et les limites scientifiques de cette approche ?

En l’état, l’adoption de ce concept comme la seule réponse « possible » à nos problèmes procède d’une réduction non seulement de la Nature mais de l’Homme lui même.

Cette réduction de l’humain est selon moi manifeste dans la création de la catégorie de services dits « culturels » qui mélangent allégrement les aspects spirituels, esthétiques, religieux, récréatifs…tout ces « restes du marché » qui ne sont pas quantifiables mais que l’on fait rentrer dans une case dédiée pour faire passer le concept.

Car enfin ces services dits « culturels » ne sont pas des services (du latin servitium; « domesticité »; « assujettissement ») car précisément ils dépassent toute réification et ne se manifestent pas-ni ne se bornent à être-des « choses » qui me profitent.

Ce que je ressens dans la Nature et l’intimité de mon rapport à la vie en général qu’il soit esthétique, spirituel ou religieux est une expérience du présent, pas un service. Présent au sens de moment éphémère qui ne souffre pas d’être emprisonné par quoi que ce soit d’indexable en dehors de cette expérience et « présent » au sens de cadeau offert par la Nature.

La conservation de la biodiversité a besoin de ré-enchantement, de créativité et d’audace dans notre capacité à changer notre rapport au monde. C’est non seulement possible mais aussi bien plus sympathique que de miser sur le triste enfermement de la biodiversité et de l’humain dans les lois du marché.

Le principe de l’évaluation économique de la biodiversité va affecter une double valeur au vivant puisqu’à la valeur intrinsèque sera couplée une valeur monétaire. Il me semble que la crainte que l’on doit avoir – bien légitime compte tenu de ce qui s’est produit depuis trente ans – est de voir alors se créer une bulle « verte » comme nous avons eu la bulle internet et la bulle immobilière. Si l’on se fonde sur les chiffres avancés par le TEEB, cette bulle sera sans commune mesure avec les deux précédentes, elle devrait donc bien aiguiser les appétits des organismes financiers.

Si chaque état se retrouvait assis sur une gigantesque montagne de milliards de dollars d’actifs écologiques, un peu comme la Russie s’est retrouvée à la tête d’une fortune en crédits carbone au début des années 90, et si chaque état avait loisir de gérer cette fortune à sa guise selon les (non)règles du libre-échange, alors toutes les dérives seraient permises : la protection d’un parc national pourrait compenser l’orpaillage, la plantation de forêts pourrait rembourser la dette consécutive au doublement d’une autoroute… L’un des enjeux majeurs, si l’on ne veut/peut revenir sur le principe de l’évaluation économique, est donc de circonscrire absolument la notion de compensation écologique qui pourrait bien être le cheval de Troie de la finance internationale.

Je suis étonné de voir combien de personnes ne sont pas dupes face à ces questions de services écosystémiques. A vrai dire, les derniers commentaires (surtout celui de Virginie) m’ont donné une bouffée d’optimisme pour la journée !

Jusqu’à aujourd’hui j’avais toujours eu l’impression de passer pour un rétrograde utopiste en m’opposant à ces notions.

Il y a donc bien en France un « groupe de micro-résistance » à la Onfray contre cette marchandisation de la nature ! Et c’est bien rassurant.

Contrairement à Jacques Adit, je ne suis pas si étonnée de voir le nombre de gens « réticents » face à la monétarisation de la biodiversité. La plupart des personnes fréquentant les pages de la sfe ne sont elles pas des ecolo-gistes- logues naturalistes biologistes aimants la nature sa diversité et fascinés par elles ? Et donc nécessairement « rebutés par toute prise en compte utilitariste des espèces et milieux de vie » comme le dit Anne Teyssèdre.

Je ne suis pas le moins du monde « pour » une monétarisation de la nature telle qu’elle se dessine actuellement et la lecture des revues de presses citées par Virginie Maris m’a fait froid dans le dos. C’est à la fois effrayant et accablant. Comme le souligne Virginie, j’ai en effet bien du mal à voir pourquoi tout devrait toujours aller dans le sens d’un anthropocentrisme exacerbé. Et comme Vincent Devictor, je trouve cela effroyablement attristant de voir l’homme se réduire lui-même de l’état d’être pensant à celui de super-consommateur-né. Le fait même d’essayer de faire rentrer la nature dans le système capitaliste, qui se révèle tout les jours un peu moins brillant, me semble une idée autant absurde qu’horrifiante.

Maintenant je crois quand même que nous sommes face à un problème majeur de communication, les concepts scientifiques étant souvent largement dépouillés de leur sens une fois passés dans la sphère politique. Le concept de « services » en lui-même ne me rebute pas, à partir du moment où l’on ne réduit pas la nature à ça. On ne peut pas considérer la nature comme au service de l’homme, mais l’homme se sert bien de la nature pour sa survie (après le terme « service » n’est peut-être pas le plus adéquat?).

Malheureusement la machine infernale semble lancée…. la question qui me vient de ce fait est que faire concrètement ?

Jusqu’à preuve du contraire les sociétés humaines actuelles sont régies par les règles du capitalisme. Le fait de proclamer que « nous » refusons que la nature soit monétarisée et ingérée par le capitalisme aura simplement pour conséquence que les choses se fassent sans nous, avec toutes les conséquences néfastes prévisibles et citées plus haut.

Restent alors deux (plus ?) options. Soit nous changeons de système. Comment ? … les principaux profiteurs du capitalisme ne sont surement pas prêts de lâcher le morceau… Tout est à repenser dans les moindres détails ? Pourquoi pas ? Je suis peut-être trop pragmatique mais j’avoue que je ne trouve pas cela très réaliste. Soit nous essayons de changer au moins la vision qui est ancrée depuis trop longtemps selon laquelle la biosphère dans son ensemble a été crée pour l’Homme. A savoir que la biosphère existe, elle est là, elle « fonctionne », elle fascine. Le « droit » à utiliser ses ressources nous confère le devoir de la préserver, de la respecter et de garantir son équilibre.

L’homme utilise des « services » de la nature, mais la nature est loin d’être réduite à ça. Les « services » sont uniquement la représentation des liens utilitaristes entre homme et nature et ne sauraient donc même pas représenter l’ensemble des liens homme-nature et donc encore moins la nature en elle-même. Cela aurait le même sens que de réduire les liens de parenté à des liens de pure subsistance. Dans cette option, l’homme doit développer une conscience du fait que l’utilisation de certains dérivés de la nature l’oblige à considérer les dégâts qu’il lui fait subir. Mais dans ce cas encore revient la question de comment empêcher ou réduire ces dégâts? Compter sur le bon vouloir général ne semble pas réalisable et n’a pas fonctionné jusqu’à présent. Il faudrait donc qu’il y ait des règles, étiques, morales, de respect ? Mais au final ne pourrait-on pas quand même avoir des règles économiques ? Donnant une valeur infinie à ce qui n’a pas de prix et ne pourra jamais être compensé ?

A mon sens il faut donc sonner l’alarme et pousser au débat, mais non pas s’opposer à tous prix. Il faudrait plutôt proposer activement des solutions collectives pour que nos sociétés réintègrent une morale face à leur droit et leur devoir vis-à-vis de la biodiversité.

Y a-t-il un comité d’éthique écologique ?

Que de réactions à ce topo d’introduction aux services écosystémiques et à l’approche économique de la biodiversité ! J’en suis bien sûr très contente d’un côté – car débattre sur ces questions de biodiversité, dans un but notamment de communication entre disciplines et de progrès des recherches en sciences de la conservation, est l’objet de cette plateforme. Mais aussi un peu interloquée par l’agressivité de certaines interventions : cette plateforme est un lieu de communication et de réflexion sur la biodiversité, non pas une foire d’empoigne ! Et il me semble non seulement possible mais plus fructueux de discuter sans s’agresser…

Voici trois réponses rapides aux multiples interventions ci-dessus :

1/ Ce topo n’est en rien un plaidoyer pour la monétarisation de la biodiversité, mais bien pour une approche économique et sociale des écosystèmes et de leur fonctionnement.

En quelques mots, il est nécessaire d’anticiper et prendre compte au plan économique les dégradations de l’environnement pour les prévenir et les limiter, sinon les éviter. La notion de service écosystémique permet d’identifier et mettre en évidence les avantages tout à la fois écologiques et économiques tirés de la biodiversité par les sociétés. Elle permet donc de mieux préciser non seulement les atteintes à l’environnement, mais aussi les mécanismes écologiques et économiques mis en jeu, et donc de les prendre en compte dans une gestion proactive des (socio)écosystèmes.

2/ Cette approche économique et politique me semble s’imposer aujourd’hui du fait de l’ampleur des pressions humaines (‘anthropiques’) sur les écosystèmes, aux échelles non seulement locale et régionale, mais aussi internationale et mondiale. Le comportement alimentaire des européens affectent les écosystèmes régionaux et tropicaux (via la déforestation pour la culture de soja ou de maïs destiné au bétail par exemple), tandis que leurs émissions massives de gaz à effet de serre contribuent largement aux changements atmosphériques et climatiques rapides qui touche l’ensemble des écosystèmes à l’échelle mondiale…

3/ L’approche économique de la biodiversité n’est en rien une alternative à l’approche éthique. Toutes deux sont complémentaires… et toutes deux ont leurs excès. La mise à l’écart de populations humaines locales sous prétexte de préservation d’espèces sauvages dans des espaces protégés n’est guère reluisante non plus… ni durable, heureusement.

Il n’y a aucune contradiction entre le fait de reconnaître que la biodiversité n’a pas de prix et essayer de la préserver par des politiques et leviers économiques adaptés. Les évaluations économiques concernent les bénéfices et les coûts associés au maintien ou au déclin de certaines composantes de la biodiversité telles que les ressources naturelles et les services écosystémiques. Le prix évalué est celui de la préservation de telle ressource ou tel service, non pas celui de la biodiversité elle-même !

Au passage, je fais moi-même partie de ces écologues écolos « aimant la nature, sa diversité et fascinés par elle » que décrit Cécile Albert. Et si je suis convaincue depuis longtemps que les espèces et systèmes écologiques ont une valeur intrinsèque, j’ai compris également que cette conviction à elle seule n’est guère efficace pour préserver la biodiversité face aux activités humaines et aux logiques socioéconomiques de milliards d’humains dotés de technologies souvent agressives pour l’environnement. A la différence de l’approche éthique, l’approche économique est instrumentale, fonctionnelle : elle permet de jouer sur les facteurs économiques et sociaux régissant la dynamique des socioécosystèmes.

Enfin, pour répondre brièvement à Cécile Albert, il n’existe pas encore à ma connaissance de comité d’éthique écologique en France (ou ailleurs), mais je pense aussi qu’un tel comité est nécessaire. Non seulement en France mais au plan international bien sûr, même si la mise en place d’un tel comité se heurte à la difficulté de prendre en compte la pluralité des éthiques à l’échelle mondiale…

Bonjour,

Merci pour ce beau débat, qui révèle la diversité des représentations du problème de la conservation.

Economiste, je voudrais faire trois remarques.

1. La notion de « service écosystémique » a été créée parce que les écologues ne pouvaient fournir une liste finie de « fonctions ». Rappelons que les « fonctions » étaient le plus souvent définies par les écologues par leur « prix » (voir Haywood par exemple). Les économistes, ne pouvant disposer d’une liste finie de « fonctions », sont repartis des usages humains vers les écosystèmes. Ils ont établie une liste finie de « services » strictement définis comme « les services dont les humains bénéficient du fait du fonctionnement des écosystèmes » (sous-entendu, comme tout organisme) Les mots « rendus » ou « fournis » ne sont pas dans la définition et constituent des dévoiements mercantiles du concept.

2. L’idée de mettre des prix sur la nature a certes été inventée par des « économistes » (dont Costanza et al, 1998) mais publiée par … Nature. Et le monde des écologues, dont relève l’auteure de l’article, s’en sont faits les plus fervents hérauts, au motif que si « leur » espèce ou écosystème avait un prix, alors elle ou il serait mieux conservé(e)… On aura compris que l’économiste, auteur de ce commentaire, n’est pas de cet avis. Ce qui n’implique pas un rejet de tout recours à l’unité monétaire.

3. L’idée de base est que les services écosystémiques jouent un rôle fondamental dans la vie des humains, autant que des autres organismes. Il faut dont assurer la maintenance de leur disponibilité, ou la restaurer s’il y a lieu. Or les services ne sont pas obtenus de telle ou telle espèce, mais de leurs interactions. mettre un prix sur l’une des espèce n’a donc pas de sens. Par contre, évaluer les coûts de maintenance ou de restauration de la disponibilité des services écosystémiques devrait devenir une stricte obligation pour tous les maîtres d’ouvrages. C’est là la principale conclusion du rapport du CAS (2009) dit « rapport Chevassus ».

Une remarque additionnelle: les approches économiques n’auront réellement de sens que si et seulement si il existe une autorité indépendante de régulation de l’environnement, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Et nous n’en sommes, hélas, pas là.

@ Cécile : L’Ecological Society of America a un code d’éthique (http://www.esa.org/aboutesa/codeethics.php) et même un comité d’éthique. Il faut dire que l’ESA « certifie » les écologues professionnels aux USA.

Jacques Weber nous dit que les écologues n’ont pas su fournir de listes de « fonctions » et que les économistes ont donc lister les « services ». L’étape suivante (et très actuelle) est donc de demander aux écologues d’identifier les composantes de la biodiversité ou des écosystèmes qui rendent ces services possibles. On va donc demander à l’écologie de dresser la liste des services obtenus d’une zone humide, d’une forêt ou d’une prairie…

Plus que la « commodification » ou la « marchandisation » de la nature, c’est cette « compartimentation » de la nature en une liste de services qui me semble problématique vis-à-vis de l’écologie en tant que discipline scientifique.

Les besoins de la compartimentation forcent en effet les écologues à simplifier de façon parfois drastique la complexité des interactions entre organismes et entre ceux-ci et leur environnement (comme le dénonce Jacques Weber). Cette simplification vise notamment à identifier, quantifier et cartographier des « elements » adaptés aux contraintes techniques (expertise, temps) et financières (coûts) de l’évaluation des services dans le cadre de la gestion (que ces services soient in-fine monétarisés ou non).

Si l’objectif de l’écologie est de comprendre les interactions entre les organismes et avec leur environnement, alors elle ne doit pas se satisfaire de fournir des indicateurs utiles à l’évaluation des services dont bénéficient les humains. Une forêt ou une prairie, dans son contexte historique, géographique et social particulier, ne peut pas être résumée en une liste de 12 services clés tirés d’une liste !

Sans renoncer à contribuer à renforcer les bases scientifiques des décisions de gestion, l’écologie ne doit pas ignorer la complexité des processus sous-jacents, et les considérables incertitudes qui les entourent.

Il me semble que pour éviter que l’approche économique des écosystèmes ne dégénère en marchandisation de la biodiversité, les Etats Parties de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) doivent préciser les principes de fonctionnement et les domaines d’action des instruments économiques et juridiques proposés pour freiner la dégradation des (socio)écosystèmes, aux échelles nationale et internationale.

Il me paraît ainsi nécessaire qu’économistes et juristes de l’environnement définissent et circonscrivent clairement les principes et instruments d’économie écologique que sont le paiement pour services écosystémiques (PSE) et la compensation écologique (restauration ou maintien d’un habitat en compensation de dommages causés à un autre habitat), leurs domaines et modalités d’action, dans une approche non seulement économique et juridique mais aussi éthique, pour éviter que ces deux notions ne légitiment les dérives marchandes et les chantages autour de la préservation de la biodiversité, et que la seconde ne devienne ‘le Cheval de Troie de la finance internationale’ que redoute Pierre Jay-Robert.

Un regard de l’économiste Alain Karsenty – sur la rencontre difficile entre le mécanisme international ‘REDD’ de déforestation évitée dans les pays du Sud et l’instrument de paiements pour services environnementaux – sera bientôt publié à sur cette plateforme, montrant la complexité du sujet et l’importance d’une approche systémique pluridisciplinaire…

Merci à Jacques Weber pour cet éclairage du point de vue de l’économiste. Personnellement, cette notion de services écologiques me paralyse (et encore plus la notion de ‘marché de la biodiversité’, lire pour avoir encore froid dans le dos le ‘Guide pratique pour l’identification des risques et opportunités issus de l’évolution des écosystèmes’, http://www.wbcsd.org/DocRoot/9mHfg90QnjAuu4VaLK2Q/ecoguide_int_r12b_fr_web.pdf), mais si elle existe c’est qu’irrémédiablement, elle apparait comme seul filtre commun de reconnaissance du vivant (et de sa fragilité) aux politiques, économistes et finalement au citoyen. Pourquoi pas… Pourquoi ne pas permettre la prise en considération du vivant par les décideurs et autres manipulateurs de flux en lui donnant une valeur monétaire ? Toutefois, si les deux premières catégories de personnes peuvent effectivement être sensibilisées à la fragilité du vivant via la notion de services écosystémiques, elles appartiennent aussi à la troisième catégorie, celle du citoyen. C’est pour moi un manque de respect vis-à-vis du citoyen du monde que de réduire le vivant à une notion de services rendus gratuitement aux seules fins du bien-être des populations humaines. Merci Platon ! L’homme aurait donc perdu toute sensibilité vis-à-vis du monde qui l’entoure ? Reste-il alors encore des poètes, des peintres, des artistes, des êtres sensibles ?

Mais on peut considérer ceci comme un premier pas, en acceptant le fait que la préservation du vivant puisse revêtir plusieurs nécessités relatives à l’air du temps, même si l’approche parait incohérente et non fondée. Les industriels à présent – pour la valeur économique donnée à la biodiversité, commencent à être persuadés des risques encourus par leurs entreprises du fait de la crise de la biodiversité (risques relatifs car inhérents à la vision du monde depuis ce secteur d’activités, mais risques tout de même). Mais l’idée est de ne pas être dupes et surtout d’avoir la possibilité d’informer, de sensibiliser, d’éduquer le citoyen sans notion de valeur monétaire apposée au vivant mais de valeur morale. Et le message prend ici toute sa dimension, dans la mesure où chaque citoyen du monde, par sa culture, son histoire, son mode de pensée, doit pouvoir s’approprier ce concept de biodiversité et le penser durablement, en terme de bien-être des générations à venir et pour certains, modifier leur comportement quotidien. L’information, l’éducation, l’acceptation de la crise biologique appartiennent ainsi à un réseau multidimensionnel d’appréhension du fait même de la diversité culturelle. C’est ce que l’on appelle l’éthique, la connaissance théorique du bien, en d’autres termes le devoir, mot bien plus tabou et obsolète au XXIème siècle qu’il ne l’a jamais été auparavant.

J’écris depuis mon bureau de Kourou, le regard partagé entre l’écran de mon ordinateur et la vue sur le campus agronomique et donc sur une portion de la forêt amazonienne. Ce que je vois de ce centre de mégabiodiversité française (terme employé par la FRB pour qualifier les zones d’importante diversité biologique) c’est un territoire où le terme de biodiversité déploie tous les aspects dont on l’a revêtu, dans la mesure où la diversité du vivant rencontre la diversité culturelle des populations humaines. En effet, la Guyane française peut se targuer de posséder une diversité biologique qui est aussi la trame culturelle de certaines communautés humaines, bien loin des valeurs traditionnelles partagées dans l’Hexagone. Il semblerait que nous ne soyons pas encore assez mûrs (ou trop ancrés à des systèmes de valeurs contraignants) pour sortir de notre cadre de pensée, de notre mode d’appréhension du vivant, alors pourquoi ne pas se tourner vers ces communautés ? Pourquoi ne pas essayer de comprendre leur rapport à la préservation de l’environnement naturel, même si cela paraît évident, même si cela a déjà été fait et d’en extraire un embryon de réflexion?

Rabelais l’a déjà dit, ‘Sapience n’entre point en âme malivole, et science sans conscience n’est que ruine de l’âme. ‘…

Je crois que ce qu’il faut comprendre, comme l’ont souligné de nombreux économistes de l’environnement depuis un bon bout de temps, c’est d’une part que les rythmes de réponse, renouvellement et adaptation de la biodiversité face aux pressions (croissantes) imposées par nos sociétés sont beaucoup plus lents que les rythmes des interactions économiques. Et d’autre part que l’échelle spatiale /le rayon d’action des activités humaines excède largement le niveau local, notamment du fait de la mondialisation des échanges commerciaux (pour l’alimentation par exemple). Sans système de régulation économique international, les écosystèmes tropicaux terrestres sont abandonnés à la déforestation pour l’agriculture et à l’aridification accélérée de leur climat…

(Je complète cette réponse dans un commentaire général, plus haut sur cette page)

——–

Suite du débat

Certes dire que les économistes puissent venir à la rescousse pour la conservation de la biodiversité me paraît un peu bizarre. Mais les critiques contre le concept de service écosystémique telles qu’elles sont avancées à travers les différents commentaires mélangent différentes choses semble-t-il : services écosystémiques, marchandisation du vivant, monétarisation, etc. forme un drôle de malstrom qui ont pour simple objectif de vouloir souligner que tout ce qui touche à l’économie est forcément contre la conservation de la biodiversité. On peut quand même nuancer un peu.

Je pense que ce concept, comme tous les concepts, n’est ni bon ni mauvais. Avant de monétariser les services écosystémiques on monétarisait la biodiversité et l’environnement de manière générale. Ce n’est donc pas la notion de services écosystémiques qui change grand chose là-dessus. De la même manière, la marchandisation de la biodiversité a surtout été lancée ces dernières années dans le cadre de la mise en place de brevets sur les gênes, sans que la référence aux services écosystémiques y apparaisse.

L’apport principal de cette notion de services écosystémique est l’importance accordée aux processus écologiques complexes, qui rompt profondément avec la notion de « renouvellement de stock » qui était celle qui dominait lorsqu’on parlait auparavant des « ressources naturelles ».

De mon point de vue ce n’est donc pas un gros mot en soit, même s’il est vrai qu’associer entre elles les notions de « service » et d’« écosystème » peut être symboliquement gênant. Mais on peut aussi penser que cette association est riche de perspectives si on considère que les principes économiques puissent être « encadrés » par des principes écologiques, que le système économique puisse être envisagé à partir du système écologique dans lequel on peut espérer qu’il s’insèrera tôt ou tard.

En tout état de cause, parler de services écosystémiques ne veut pas nécessairement dire parler de valeur monétaire des services écosystémiques ni de marchandisation du vivant. On peut très bien décrire les services écosystémiques à partir d’indicateurs écologiques et les utiliser dans des cadres réglementaires. C’est par exemple le cas de la nouvelle loi sur la responsabilité environnementale qui stipule que les services écosystémiques doivent être restaurés et compensés suite à un dommage environnemental accidentel. Et ces « services écosystémiques » ne sont pas venu se substituer aux « habitats » ou aux « espèces », puisque ces derniers doivent aussi être restaurés et compensés selon cette loi. Donc de ce point de vue il est possible de considérer que le recours à la notion de services écosystémiques n’implique ni une monétarisation, ni une marchandisation de la nature et qu’elle peut apporter des arguments complémentaires à la sauvegarde de la biodiversité.

Pour autant, il ne faut pas être naïf. Le recours au concept de services écosystémiques est souvent associé à de l’évaluation monétaire qui pose de nombreux problèmes, dont le premier est l’uniformisation des valeurs que cela implique. Par ailleurs, les résultats de ces évaluations sont la plupart du temps pas satisfaisants : soit parce que les calculs sont « rigoureux » et que les sommes obtenues sont ridicules (car seuls les prix de marché seront le plus souvent utilisés dans ce cas) ; soit parce que les calculs prennent tout en compte (y compris les valeurs de non usages) et que cela conduit à obtenir des chiffres important à partir de méthodes qui intègrent des niveaux d’incertitude très élevés.

La seule conclusion possible est qu’il faut abandonner cette idée de monétarisation de la valeur économique totale de la biodiversité. On ne sait pas faire et on ne saura pas faire dans le futur, contrairement à ce que certains voudraient laisser penser, que ce soit pour des raisons techniques ou éthiques. Et tant mieux pour la biodiversité !

Ce qu’il semblerait en revanche intéressant de renforcer ce sont les analyses multi-critères reflétant à la fois la diversité des unités de mesures et la diversité des points de vue sur la conservation de la biodiversité. Ainsi, une vie humaine, une heure de temps, un prix de marché, une espèce animale sont autant d’unités de mesures qui renvoient à des systèmes de valeurs complémentaires qu’il est intéressant de mettre en interactions à travers des débats et des discussions.

Un élément rassurant est que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’évaluation monétaire de la biodiversité et des services écosystémiques ne progresse pas tant que cela, du fait notamment des limites des méthodes utilisées. Il existe même aux Etats-Unis un mouvement inverse avec des dommages environnementaux qui ne peuvent plus être compensés monétairement et des évaluations des services écosystémiques qui sont de plus en plus souvent proposés dans une perspective multi-critères (voir le Natural Capital Projet et la plateforme INVEST).

A suivre donc

Réaction au commentaire d’Harold Levrel daté du 22 novembre :

Les arguments d’Harold contre la monétarisation des services écosystémiques sont intéressants et font progresser le débat, mais sa position plus générale sur l’approche économique des (socio)écosystèmes et sur le concept de service écologique ne me semblent pas très claire.

Harold étant lui-même un économiste de l’environnement, féru d’économie écologique, pourquoi trouver ‘bizarre’ l’idée que des économistes puissent venir à la rescousse dans la lutte contre la dégradation des écosystèmes et l’érosion de la biodiversité ?

Entre autres économistes, Kenneth Arrow – Prix Nobel 1972 – a clamé pendant des décennies la nécessité de prendre en compte les ‘biens publics’ et les ‘externalités’ (coûts et bénéfices associés aux impacts sur l’environnement non pris en compte au plan économique) dans les bilans et transactions économiques sur les ressources naturelles, pour prévenir la dégradation de ces ressources. De même Partha Dasgupta, Professeur d’économie à Cambridge, étudie depuis des lustres la spirale entre surpopulation, pauvreté et dégradation de l’environnement dans les pays du Sud, dans le but de stopper cet appauvrissement et cette dégradation, et de permettre le développement durable des sociétés.

A l’instar de K. Arrow, P. Dasgupta, H. Daly, G. Heal, T. Jackson et tant d’autres (dont Harold!), les économistes ne sont pas tous des financiers aux dents longues, loin de là. Tous les ‘économistes écologiques’ – il me semble – sont convaincus que les politiques économiques dominantes ont un énorme impact sur la biodiversité/ biosphère, et qu’il est donc important d’analyser cet impact – dans une approche pluridisciplinaire, dont économique – pour redéfinir et proposer d’autres politiques, plus favorables au maintien du fonctionnement des écosystèmes. [Voir par exemple : Arrow et al.: Economic growth, carrying capacity and the environment, Science 268, avril 1995 : 520-521. ]

Cet objectif de préservation des socioécosystèmes étant synonyme de développement durable pour les sociétés, l’économie écologique est d’ailleurs souvent vue comme ‘l’économie du développement durable’.

Quant au concept de service écosystémique, il n’est ni ‘bon’ ni ‘mauvais’ bien sûr mais utile pour explorer les interactions entre les humains et les écosystèmes dont ils dépendent, et favoriser/maintenir ces interactions au bénéfice des deux parties.

Très content de pouvoir constater la richesse du débat.

Avec une double casquette d’écologue et de comptable, permettez-moi donc d’y ajouter mon analyse personnelle:

1- l’évaluation économique de la biodiversité et des services écosystémiques (BSE) est souvent invoquée comme une approche nécessaire (voire indispensable) pour faire prendre conscience, à diverses audiences (politiciens, entreprises, citoyens), de leur importance pour la « durabilité » de nos économies et sociétés (TEEB ; travaux de Costanza et al.)… cela repose sur la croyance que nos motivations ne seraient que pécuniaires… et que toutes nos valeurs seraient exprimables monétairement… hum…

2- Force est de constater en revanche que les méthodes d’évaluation économique et les résultats des études réalisées (valeurs monétaires) sont à la fois contestables et largement contestées, souvent par les économistes eux-mêmes (voir certains commentateurs précédents). Le rapport du CAS (2009) explique très clairement le cadre dans lequel les évaluations monétaires pourraient être utiles aux processus de décision : les estimations monétaires produites ne sont ni crédibles, en termes de fiabilité et de pertinence, ni opportunes, en termes d’insertion dans des débats mobilisant de nombreuses valeurs. Si l’on considère que la Valeur Economique Totale de la biodiversité (incluant celle des services écosystémiques) peut être utile aux débats (lors de négociations portant sur les alternatives d’un projet ou dans le cadre d’un procès pour l’évaluation des dommages et des préjudices), elle n’en demeure pas moins insuffisante pour arbitrer. Pour Chevassus-au-Louis et al. (2009), ce positionnement s’avère d’autant plus justifié lorsque la sphère d’analyse englobe des éléments relevant de la biodiversité remarquable: ces auteurs préconisent de n’utiliser des évaluations économiques que de manière subsidiaire dans les débats autour de sa conservation.

En effet, pour que l’utilisation d’une ACA ne soulève pas trop de difficultés et / ou de réticences, la démarche d’évaluation économique doit porter sur des enjeux aisés à quantifier et sans implications évidentes dans le champ de l’éthique ; ce qui n’est cependant pas le cas en matière de biodiversité. Selon les auteurs dudit rapport, seule la biodiversité ordinaire pourrait faire l’objet d’estimations économiques relativement robustes, et cela indirectement via l’évaluation des services écosystémiques qu’elle conditionnerait dans certains contextes socio-spatiotemporels. La biodiversité remarquable, elle, correspond « à des entités (des gènes, des espèces, des habitats, des paysages) que la société a identifiées comme ayant une valeur intrinsèque et fondée principalement sur d’autres valeurs qu’économiques » (Chevassus-au-Louis et al., 2009, p. 7).

3- Comme le mentionne à juste titre Harold Levrel dans son commentaire ci-dessus, des éléments issues de la biodiversité et des écosystèmes sont commercialisés depuis longtemps (des centaines d’années pour certains…) : bois, produits alimentaires, ressources fossiles, brevets sur ressources génétiques. En revanche, nombre de SE ne se marchandent pas… et ce serait donc cette éventualité qui « ferait peur » à certains participants à ces échanges.

4- Avant de mettre en exergue les opportunités et risques d’une telle perspective, permettez-moi de préciser que l’évaluation économique des BSE (hormis produits déjà commercialisés) ne peut pas conduire à leur monétisation : ce sont des montants fictifs ! Personne ne les paie, personne ne les encaisse !

Pour des échanges commerciaux, il faudrait des acheteurs (une demande), des vendeurs (avec droits de propriété non pas sur les BSE en question mais sur leurs usages – accès, destruction, gestion, etc.) et des unités échangeables… tout cela ne serait possible que grâce à l’émergence de nouvelles règles institutionnelles (comme dans le cas des marchés de droits d’émission de CO2). Soyez donc rassurés : on est encore loin de la mise en place généralisée de marchés de BSE ! en particulier pour ces composantes remarquables (excepté trafic interdit d’espèces protégées… mais là encore TEEB n’a rien inventé…) ! On ne vendra jamais les baleines (vivantes ou mortes) en supermarché (sauf a priori si tout le monde se met au sashimi de cétacées) mais par contre on pourrait généraliser la vente de droits d’accès pour réguler l’activité d’écotourisme qui leur est liée …

5- La mise en place de marchés, encadrés par des institutions, porte sur des échanges de droits à faire ou ne pas faire, à détruire ou à protéger (servitude de conservation, crédits de compensation, etc.)…

Aussi, il n’est pas question dans ces contextes de monétariser des SE mais bien de monétariser des actions (ou absence d’action, comme dans le cas des projets REDD).

Par ailleurs les montants des unités échangées ont peu de choses à voir avec les évaluations économiques des externalités ou des BSE en question…. Ceux-ci sont directement liés à leurs coûts de mise à disposition, de gestion, de restauration, aux coûts de transactions associés, etc. (voir récent rapport qui décortique les coûts de projets REDD+ : http://www.onfinternational.org/en/publications/313-qguide-redd-a-lechelle-projetq-guide-devaluation-et-de-developpement.html

6- Pour comprendre la différence entre valeur, prix et coûts : http://exaptations.org/2010/10/26/laddition-sil-vous-plait/

7- les risques / opportunités de la généralisation de ces marchés ?

Les 3 principaux risques à mon humble avis :

– L’accaparement des droits de propriété portant sur les BSE par des minorités au pouvoir de négociation important (entreprises, états) => perte de maîtrise de leur quotidien / avenir par ceux qui dépendent le + des écosystèmes…

– La généralisation de marchés de droits relatifs aux BSE pourrait conduire à des comportements « pirates » s’il n’y a pas de contrôle de l’efficacité écologique et de l’équité sociale des actions => appât du gain à court terme pourrait décrédibiliser les efforts (ex. corruption dans le cadre des projets REDD)

– Risque de non prise en compte de la viabilité des écosystémiques, si les acteurs n’ont pas de vision écosystémique de leurs actions => ex. paiements pour stockage de CO2 (afforestation) sur une parcelle au détriment de la qualité des sols et des milieux aquatiques (assèchement)

Les principales opportunités ?

– Donner un coût visible (et dissuasif) à la destruction dans le cas de vente d’unités de compensation => solution potentiellement moins couteuse est celle de l’évitement des impacts à l’origine !

– Rémunération de la bonne gestion des écosystèmes dans le cas où les crédits vendus portent sur la gestion / mise à disposition de multiples SE simultanément (qualité de l’eau / soil, éléments de biodiversité patrimoniale, stockage de CO2, etc.) ; concept de «ecosystem services bundling or stacking » ; http://willamettepartnership.org/tools-templates, http://pdf.wri.org/factsheets/factsheet_stacking_payments_for_ecosystem_services.pdf

Quoi qu’il en soit, la clef réside bien dans les modalités de gouvernance de ces marchés et la mise en place d’autorités de contrôle totalement indépendantes.

Harold Levrel nous dit qu’il faut abandonner cette idée de monétarisation de la valeur économique totale de la biodiversité.

A ce sujet, Veolia Environnement, Rivages de France et le Conservatoire du Littoral ont signé un partenariat visant à développer « des méthodes de qualification des zones humides concernées en termes de services rendus (protocoles de suivi, grilles de qualification, indicateurs spécifiques…) ».

Le communiqué de presse (http://www.conservatoire-du-littoral.fr/common/scripts/Get_Element.Asp?id=17097) n’est pas très détaillé, mais il semble que la démarche engagée soit basée sur l’utilisation d’indicateurs de type écologique et non pas sur une monétarisation des services.

Les services jouent donc ici un rôle de « révélateurs de nature » ou de « révélateurs de biodiversité ».

Réaction au commentaire de Fabien Quétier :